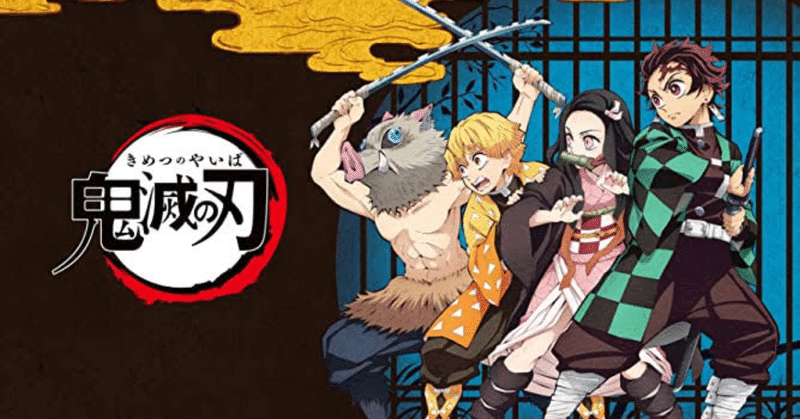

「鬼滅の刃」は何故日本人にウケるのか?(ネタバレなし)

千と千尋の神隠しの興行収入を余裕で超えそうな映画 鬼滅の刃ですが、何故日本人に受け入れられるのでしょうか?

今回は鬼滅の刃に秘められた日本人の魂についてお話します。

※これは単なる個人の感想かつ考察です。正解はなく、鬼滅の刃をより楽しめるものになっています。

「鬼滅の刃」とは大正時代を舞台にした鬼退治の物語です。夜な夜な人を食う鬼に対して、「呼吸」と「刀」という戦法を用いて鬼を退治します。

鬼滅の刃のもうひとつの特徴は週刊少年ジャンプでは珍しく救われない話が多いということです。

そんな鬼滅の刃が日本人にウケるのは日本人の本来ある精神に響くからだと思っています。

では響いた日本人の精神とは何なのか?

1つ目は「判官びいき」です。判官びいきとは弱者に対して感情移入をしたり、肩を持ったりすることです。

ちなみに判官とは源義経を表します。源義経も日本史において平氏を討伐した後に兄の頼朝と意見が対立したことにより、活躍したにも関わらず、兄によって殺されてしまいます。また日本人の間では源義経だけではなく、主人の仇討ちをした赤穂浪士、時代に必死に抗った新撰組が歴史の人気者になっています。つまり日本人は夢半ばにして散っていく勇姿が大好きなのです。

鬼滅の刃ではこの判官びいきを大きく取り入れていると思われます。まずは主人公の竈門炭治郎。↓↓↓

彼は物語の序盤で家族が鬼に皆殺しにされます。また1人生き残った妹 禰豆子も鬼に変わってしまっていました。主人公が既に理不尽な悪夢を経験しているんです。

また続々と登場するキャラクターも平気で死んでいきます。誰が死ぬとは言いませんが、他の少年コミックに比べて尋常ではないくらい死にます。しかし、そんな家族や仲間を失った主人公に私達はひどく突き動かされます。もう戻らない時間や仲間や家族、それでも迫り来る鬼という敵と戦わないといけない。自分が戦わないと周りに被害が及ぶ。

このような悲劇を糧にして信念を胸に戦う主人公は現代の戦う人々に勇気を与えるのです。鬼というのは日本史の文献によると「決まった形のない災い」を示すそうです。時代によって災いは違います。義経にとっては兄、赤穂浪士にとっては主人の仇、新撰組にとっては明治政府のつくる新しい時代、そして今の私たちにとってはコロナウイルス。人によって違う鬼に立ち向かう姿に感銘を受けた視聴者も少なくはないはずです。

また弱い側に同情するという意味の判官びいきですが、作中にも様々な「弱さ」が出てきます。これは人間だけではなく、鬼の弱さも作者は書き表しています。例えば「家族を守れなかった弱さ」「自分の弱さを認められない弱さ」「仇討ちのために人の道を外れた弱さ」などが描かれています。勧善懲悪ではなく、鬼の過去や鬼となってしまった過程までもが鮮明に描かれていくことで、鬼にも同情してしまいます。

さらに鬼を切る人々は鬼より弱い立場で戦います。鬼は日光に弱いために夜に人を襲います。鬼を殺す人々(鬼殺隊という)はよく見えない夜間に鬼と戦うことになります。また鬼は魔術を使うことで体を強化したり、回復します。なので鬼殺隊は鍛錬し、特定の刀で鬼の首を切り落とすことでしか鬼には勝てません。こんな不利な条件で戦う鬼殺隊の姿にもロマンや不利な条件でなお抗う強さを感じとれます。

2つ目は時代背景です。鬼滅の刃は大正時代を舞台に描かれています。

大正時代とは日本が日本人のプライドでもある刀や侍の武士道に代わり西洋の技術を受け入れることで日清戦争、日露戦争に勝利し、不平等条約を改正することで列強の仲間入りを果たした時代の転換期です。また同時にヨーロッパという圧倒的な敵の前に自分たちの強みである武士道や日本人魂で立ち向かっていき始める時期でもあります。

これは先祖代々伝わる「呼吸法」という精神と鬼を切るために特化した刀という技術で未知の敵である鬼に立ち向かう姿と重なりませんか?

これらの理由が背景にある事で鬼滅の刃は日本人だけでなく世界中にファンを増やしていくと思われます。

今回の劇場版では「精神を強く鍛えること」「師匠が弟子たちに何を伝え、何を残すのか」というテーマになっていると思いました。

今までの考察を踏まえるとこの劇場版のポスターの文字が強く響くのではないでしょうか?

今までのアニメも再放送されることが決まっています。「今、辛い人」「自分に自信がもてないひと」へ送る作品です!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?