WEBデザイン初心者のためのワイヤーフレームの作り方と注意点をご紹介

WEBサイトを制作するときに、必ずといっていいほど登場するワイヤーフレームをご存知でしょうか。

WEBサイトの全体図をワイヤー(線)とフレーム(枠)でシンプルにわかりやすく描いたものがワイヤーフレームです。

たとえば家を建てるときには、建築士がまず家の間取りを決め設計図を作り、建築業者が設計図を見ながら家を建てていきます。建築業者は設計図がないと家を建てられませんよね。

サイト制作も同様の手順で、間取りを決め設計図を書いてから進めます。

ワイヤーフレームを使うシーンには、WEBデザイナーがクライアントに提案するときや、クライアントがワイヤーフレームを用意してこのとおりに作ってほしいと依頼するときです。

つまりワイヤーフレームの見かたと書きかたは、WEBデザイナーにとって必須の知識です。

そこで今回は、ワイヤーフレームの作りかたの手順や注意する点、作成ツールを紹介していきます。

ワイヤーフレームはWEBデザインをする前の設計図

まず、気になるのは「ワイヤーフレームとは何か?」ということですよね。

ワイヤーフレームとは、簡単にいうと制作に入る前の段階で用意するサイトの設計図。

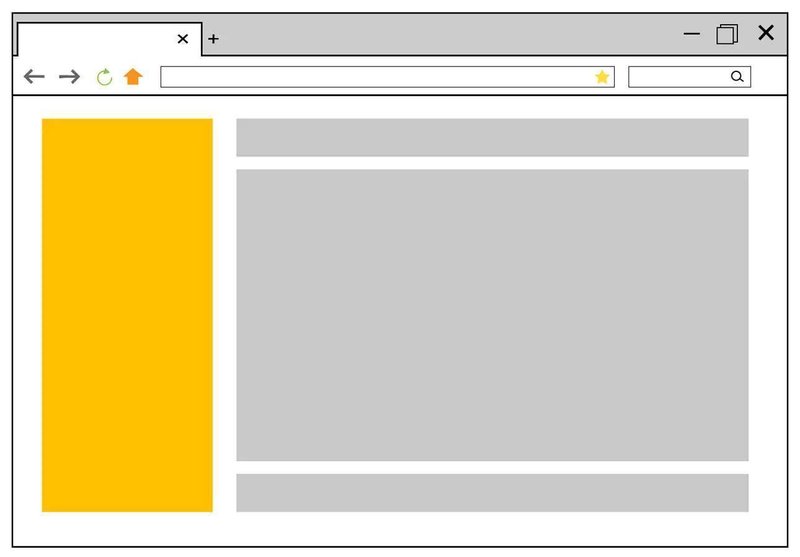

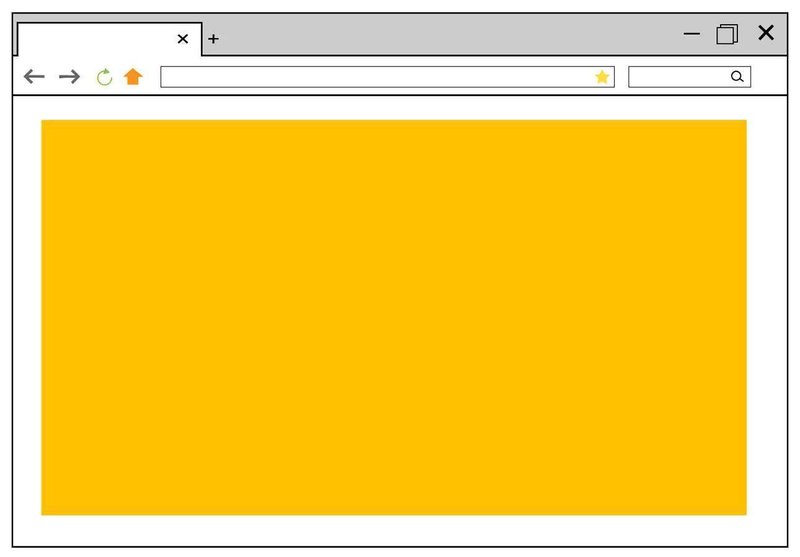

具体的に示すと以下の画像にあるのがワイヤーフレームです。

下のワイヤーフレームを土台にして、右下のような画像を作成しています。

ワイヤーフレームとデザインカンプは別物

「ワイヤーフレームとデザインカンプは何が違うんですか?」と質問されることがあるので、その点についても解説しておきますね。

デザインカンプは一言でいうと「完成見本」です。

デザインカンプには既にデザインが施されており、そこからどのように修正するか、どのようにコーディングを施すかをクライアントと話し合っていく段階のものです。

そのため、ただレイアウトを決めただけのワイヤーフレームと比べるとかなり完成品に近づいており、2つを比べると全くの別物だとわかります。

デザインカンプについて詳しく知りたい方は、以下の記事でより詳しく解説されているのでぜひ読んでみてくださいね。

WEBデザインの完成見本「デザインカンプ」はこう作る!作成手順やコツ、便利なツールを徹底解説

WEBデザインでワイヤーフレームを作る2つの目的

ワイヤーフレームがどのようなものかお伝えしたところで、次にワイヤーフレームを作る目的をご紹介していきます。ワイヤーフレームを作る目的は主に次の2つ。

サイトのレイアウトを決めるため

チームで情報共有をするため

当たり前のように見えて、この2つは非常に大切なことです。ぜひ、ワイヤーフレームを作るうえで押さえるようにしておきましょう。

サイトのレイアウトを決めるため

ワイヤーフレームは、サイトのレイアウトを決めるためものです。

レイアウトとは、ページの間取り図のこと。

掲載する情報量に合わせてレイアウトを決め、ユーザーの導線などを考慮して配置を考えていきます。

サイトのレイアウトには、さまざまな種類があり、ワイヤーフレームを作成する際にどういうレイアウトを使うのかを決定しておくとあとの工程がスムーズになります。

また、サイトに掲載するテキストや画像は、かなりのボリュームがありますよね。

テキストだけで考えようとするとイメージがわかりにくくなるため、一目でわかるワイヤーフレームを使って具体的にイメージしやすくするのです。

細かい画像や文章は、レイアウトを決めるときに完全な状態で準備できている必要はありません。

「この位置にこのコンテンツを入れたい」や「コンテンツの順番をこうしたい」を仮置きして整理するのが狙いです。

チームで情報共有をするため

ワイヤーフレームは、クライアントや制作チーム内で情報共有するのにも非常に役立ちます。

サイト制作には、WEBデザイナーの他にWEBディレクターやコーダー、WEBライターなどさまざまな人が関わるため、それぞれが制作サイトの認識を別々に持っていたら、チームとしての制作ははかどりません。

そのため、チームで同じ認識を持っていることが非常に重要になってくるのです。

そこで、役立つのがワイヤーフレーム。

ワイヤーフレームがあれば認識がズレることもなくなるうえに、チーム内でのアイデア出しや議論を促すこともできます。

またレイアウトの修正や掲載情報の変更などの依頼が途中で入っても、ワイヤーフレームに残しておけば議事録代わりになります。

ワイヤーフレームで常に最新の情報を確認できるようにしておくとよいでしょう。

WEBデザインのワイヤーフレームを作る手順

ここからは、ワイヤーフレームを作る際の手順を細かく紹介していきます。

掲載情報をピックアップする

最初におこなうことは、制作ページに載せる情報をすべてピックアップする作業です。

作るサイトの種類やページによって必要な情報は異なります。

WEBサイトの種類の主なものを挙げてみます。

コーポレートサイト

ECサイト

プロモーションサイト・LP(ランディングページ)

採用・リクルートサイト

メディアサイト

WEBサイトの種類や全体のコンセプト、企画が明確になっていないと必要な情報をピックアップできません。

たとえば企業やお店などのホームページであれば、社名や問い合わせ先、サービス内容、会社概要、採用情報などが必要になるでしょう。

ECサイトのトップページであれば、直近の入荷情報やセール情報などを入れることも考えられます。

情報をピックアップするときは、ポストイットやマインドマップなどのツールを使って洗い出していくとよいでしょう。

掲載情報をグルーピングする

情報をピックアップしたら、類似カテゴリの情報同士をグルーピングします。

グルーピングするのは、サイトに配置するときに近くに置きたいからです。

たとえば住所と電話番号とメールアドレス、ロゴと社名などのように、近くに配置したい情報同士をまとめます。

全て完全に仕分けられたとしても、あとの作業で修正や変更がないわけではありません。

仕分けをおこなうことで全体の掲載情報量を把握でき、次の優先順位付けの作業へ入っていくことができます。

掲載情報に優先順位を付ける

グルーピングの次は、各グループに優先順位を付けます。

優先順位をつけるのは、優先度の高い順にワイヤーフレームに落とし込み、目立つ位置を確保していくためです。

優先度が低い情報は、サイトに掲載する必要があるかを再度精査してもよいでしょう。

ページの中に余分な情報が多いとユーザーの意識が分散してしまい、伝えたい内容がダイレクトに伝わりにくくなります。

サイトマップを作る

掲載情報の整理が終わったら、サイトマップを作ります。サイトマップとは、以下の参考例のようにサイト全体のページ構成をリスト形式で記述したものです。

<サイトマップの例>

サイトマップでは、赤のTOPページを第一階層、黄色の項目を第二階層、水色の項目を第三階層と呼びます。

実際には第三階層のさらに下に個別のページを作ることもありますし、第二階層までで完結できるようなサイトもあり、階層の深さは制作するサイトにより異なります。

階層に限らず、各項目のワイヤーフレームを作っていくのが基本です。

サイトマップは、サイトの全体像にあたります。

作るページを把握せずにワイヤーフレームを作り始めてしまうと、ページの追加や削除が発生したときに、ワイヤーフレームを書き直さないといけなくなってしまいます。

サイトマップを先に準備することは、作業を効率的に進めるために必要です。

ワイヤーフレームを作るページを決める

ワイヤーフレームで必ず作るとよいのは、以下のページです。

TOPページ

特有のレイアウトを採用するページ

サイトのなかでとても重要度の高いページ

コンテンツの要素が他のページと異なるページ

TOPページは、必ずワイヤーフレームを作る必要があります。

重要度の高いページとは、たとえばECサイトのカートのような成約に関するページや在庫確認のページなどです。

カートや在庫確認ページは、システムと連携して構造が複雑になり、一度リリースしたら簡単に修正ができなくなることがあるので丁寧に制作しておきたいところです。

また重要度が高くなくても、ページによってレイアウトやデザインを変えたい場合にも、ワイヤーフレームを作りましょう。

しかし実際の作業の現場では、忙しく全てを丁寧に作る時間がないこともあると思います。

こういった場合には、同じレイアウトを採用するページを1ページだけに絞って作るのもよいかもしれません。

ただしワイヤーフレームを省いたページに修正が発生したときは、修正点の対応が漏れないように注意が必要です。

ページレイアウトを決める

ページのレイアウトを決めるときには、レイアウトの要素と分割方法を考えます。

レイアウトの要素

まずは、レイアウトの要素を紹介します。大きく4つの要素に分類できます。

ヘッダー

コンテンツ

サイドバー

フッター

ヘッダーは、ページの最上部にあり会社名やロゴ、ページタイトル、メニューなどが入ります。

サイト内の全ページ共通で使用されるメインナビゲーションです。

サイト全体の目次としての役割を持っているので、サイトマップで作った第二階層の項目を入れていくとよいでしょう。

コンテンツは、画像・テキスト・動画などのWEBページのメインとなる情報のことです。

いかにユーザーの興味関心を引き、ページに長く滞在させ、最後まで見てもらえるかが重要になります。

コンテンツは、テキストや画像をバランスよく取り入れて作る必要があります。

サイドバーには、ヘッダーと同じ内容を入れることもありますが、大きなサイトでは埋もれがちな下層ページの閲覧を促すサブ的なナビゲーションの役割として使うこともあります。

最近では、広告や公式TwitterなどのSNSリンク、ニュースや更新情報を置いているサイトも多いです。

フッターとは、ページの最下部のエリアのことで、ヘッダー同様にサイトの目次的要素を持たせ全ページ共通して使用します。

会社名とロゴ、サイトマップやコピーライトを入れているところが多いです。

レイアウトの分割方法

次にページを分割してレイアウトを組むときに、よく使われる配置タイプを紹介します。

シングルカラム

マルチカラム

サイドバー固定

タイル型

フルスクリーン

カラムとは縦に並べる列のことを指します。

<シングルカラム>

シングルカラムとは、1列(カラム)で画面を横に区切ってコンテンツを見せるレイアウトです。

メリットは、画面の横幅いっぱい使うのでインパクトが強く、上から順番に見ていくためユーザーに内容をストーリーで読ませることができる点です。

シングルカラムは、ランディングページやブランドの訴求で採用されることが多いですが、掲載情報量が少ない場合にも使われます。

シングルカラムは、スマートフォンとの相性がよいのも特徴です。

デメリットは、情報量が多いと縦に長くなり、途中でユーザーが飽きて離脱してしまうかもしれない点です。

各コンテンツの画像やデザインのクオリティが高くないと、単調になってしまうため飽きられない工夫が必要です。

<マルチカラム>

マルチカラムとは、複数のカラムを組み合わせたレイアウトです。

メリットは、掲載情報の優先度によって強弱をつけられること。

情報が整理されて見やすく、量をたくさん掲載できます。

コーポレートサイトなどにたびたび利用されています。

デメリットは、同じレイアウトをスマートフォンに利用しにくい点です。

スマートフォン版とパソコン版のレイアウトを別に準備する必要があります。

<サイドバー固定>

サイドバー固定は、画面のサイドにメニューを固定表示させておくレイアウトのことです。

画面をスクロールしても常にサイドバーが表示される仕様になっています。

メリットは、メニューを常に表示しておけるのでユーザーが迷いにくく、サイト内を探し回らなくてよい点です。

パソコンなど横幅がある画面に表示するのに適しています。

デメリットは、スマートフォンやタブレットで見るときには、機種によってはレイアウトが崩れることやメインコンテンツの表示が狭くなってしまう点です。

<タイル型>

タイル型とは、掲載情報をタイルのように均等な大きさで並べるレイアウトです。

メリットは、たくさんの情報を一度に並べることができ、ユーザーは情報を一覧で確認できる点です。

マルチカラムと違い、スマートフォン表示に対応しやすいメリットもあります。

デメリットは、各コンテンツが同じ大きさのため、優先順位の高いものだけを目立たせたり強弱を付けたい場合には不向きな点です。

ひとつずつしっかり読んでほしいサイトにもおすすめできません。

ブログタイプのサイトやECサイトの商品一覧で利用するのに向いています。

<フルスクリーン>

フルスクリーンは、画面全体を1枚の絵のように利用するレイアウトです。

スクロールせずに完結させることが多く、機能やメニュー表示をアイコンで入れるなどして、画像のイメージを邪魔しない仕様になっているものがよく見られます。

メリットは、掲載情報が少ないのでユーザーにイメージをダイレクトに伝えられることです。

デメリットは、掲載情報が少ないので一見簡単に見えますが、制作者のデザインセンスが完成度を大きく左右する点です。

レイアウトについてより詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を読んでみてくださいね。

【超重要】WEBデザイナーなら知っておきたいレイアウトの種類を一挙公開

掲載情報を配置する

レイアウトを決めたら、次は情報を配置する場所を決めます。

配置するときは、ユーザーの目線の動きや先に知りたいことなど、ユーザーの気持ちを考えてみましょう。

WEBサイトを見るときのユーザーの目線は左上からスタートし垂直に右に進み、同じ流れで下方向を見ていき、アルファベットのF字のように動くといわれています。

ユーザーの目の動きに合わせて、優先度や重要度の高い情報の配置場所を決めていきます。

また、商品ページやLPのように成約が必要なページでは、ユーザーの心を成約へと動かす必要があります。

ユーザーが読み進めるうちに感じる気持ちの変化を考えながら、情報の配置を決められるとよいでしょう。

ワイヤーフレームを下書きする

レイアウトが決まったら、次に紙とペンを用意しワイヤーフレームの下書きをします。

下書き段階では、まだ完璧に書く必要はありません。

決めたレイアウトに沿って掲載情報を配置していきます。

下書きをしてみないと、スペースが予想に反して足りないことやコンテンツを何か削らないといけない、あるいは追加しないといけないなどが出てくることもあります。

一度で完成できなくてもいいので、書いたり消したりしながら目標とする状態へ近づけていきましょう。

ワイヤーフレームを清書する

ワイヤーフレームを作る最後の工程です。

後述で紹介するツールなどを使って、ワイヤーフレームを清書すれば完成です。下書きをもとにデータに落とし込んでいきます。

どのようなツールで作っても構いませんが、作ったワイヤーフレームはデータで残しておくとよいしょう。

たとえ自分一人でサイト制作をおこなっている場合でも、作ったワイヤーフレームのデータを残しておけば、他の仕事や別のクライアントから依頼があったときに参考として使えます。

同じようなサイトを作るときに、ゼロからワイヤーフレームを作る必要がなく、テンプレートとして利用価値があります。

WEBデザインでワイヤーフレームを作るときの注意点

ワイヤーフレームを作るときに、スマートフォン対応の注意点や時間をかけないコツ、うまくアイデアが浮かばないときの対処法もあるので、参考にしてみてください。

スマートフォン版を先に作る

レスポンシブデザインの場合は、スマートフォン版を先に作りましょう。

なぜならスマートフォンの画面に入れられる情報は画面が小さい分少なく、優先度の高い情報を先に入れないといけないからです。

逆に、パソコン版の大きいサイズで作ってからスマートフォン版を作ろうとすると、制作工程にロスが発生する可能性があります。

たとえばパソコンで決定した情報量が多すぎて、スマートフォンに入れようとするとページが長くなりすぎてしまったり、入れなければいけない情報が漏れてしまったりします。

そのためスマートフォン版を作成後に、画面の大きなデバイス(タブレット・パソコン)へ展開していくと、それぞれのデバイスとの整合性を保ちやすくなります。

無駄な時間とコストを発生させないためにも、スマートフォン版から作るのは鉄則と覚えておきましょう。

デザインに凝らない

会議などの資料を作成していてフォントや色に凝りすぎてしまって、期限内に終わらなかった経験はないでしょうか。

資料作成と同様の失敗を、ワイヤーフレームを作成するときにもやってしまいがちです。

ワイヤーフレームにはフォントの種類や色付け、イラストなどは不要です。

ワイヤーフレームの目的は情報をシンプルに整理し把握できればよいので、線と文字だけで内容がわかれば十分に機能します。

ただし、クライアントがサイト制作に関して不慣れでまったくイメージができずに打ち合わせが進行しない場合などは、実際に使う画像やアイコン見本などを配置する場合もあります。

クライアントに合わせて臨機応変に対応できるとよいでしょう。

悩んだときは競合サイトを参考にする

制作途中で「レイアウトをどうしたらいい?」「コンテンツを並べる順番に迷う」と悩むことは誰にでもあると思います。

アイデアに困ったら自分一人で悩まないで、競合や他社サイトを参考にしてみるのがおすすめです。

プロのWEBデザイナーほどWEBサイトを普段からよく見て、競合・他社サイトの研究をしています。

よいと思った参考サイトの画像を保存しておき、アイデアが浮かばないような困ったときに見返すとよいでしょう。

以下におすすめのギャラリーサイトをまとめた記事を載せておくので、参考サイトを探すときにぜひ使ってみてくださいね。

参考にするならココ!WEBデザインのおすすめギャラリーサイト一覧

ワイヤーフレームを作れるツール

ワイヤーフレームを作るときに、WEBデザイナーがよく利用するツールを紹介します。

AdobeXD(アドビ エックスディ)

AdobeXDは、制作系ソフトに強いAdobe社のソフトで、ワイヤーフレーム作成で最もおすすめのツールです。

WEBサイトやアプリのデザイン制作に特化しています。

テンプレートが用意されており、フォントサイズを指定したり横幅などをピクセル指定して作成できるので、実際のイメージにより近い形でページ全体を確認ができます。

要素の簡単な動きやページ遷移を再現でき、制作したデータをURLで共有できる点も使いやすいポイントです。

デメリットは、Adobe製品を使ったことがない人には慣れるまでに時間を要する点と、PSD(Photoshopで加工できるデータ)やAI(Illustratorで加工できるデータ)に書き出しができない点です。

PowerPoint(パワーポイント)

PowerPointは、Windows製品にほぼ入っているマイクロソフト社のプレゼンテーション用スライド作成ソフトです。

プレゼンテーションでは、ページを横長で使うことが多いですが、ワイヤーフレームを作るときはページ設定を変更して縦長で使いましょう。

デメリットは、細かい作業が多いと操作ミスが出やすくなる点です。

配置する情報量が細かくて多いサイトのワイヤーフレームには不向きかと思います。

さらに付け加えるとPowerPointは、データを送り合う相手のOSとの互換性が優れていない点があります。

WindowsからMacへ送るときや、スマートフォンから閲覧したいときのように、閲覧環境が異なると文字化けや表示崩れを起こすことがあります。

Googleスライド

Googleスライドは、WindowsのPowerPointと同じ機能を持っており、PowerPointとの互換性があります。

Googleスライドは、Google上にデータを保存でき、Googleアカウントを持っている人ならばURLからアクセスして確認できます。

Keynote(キーノート)

Keynoteは、Macで使えるプレゼンテーション用スライド作成ソフトであり、Mac版のPowerPointと理解するとよいでしょう。

PowerPointに比べて機能は多くはありませんが、フォーマットがシンプルで使いやすいのが特徴です。

データをPowerPointで書き出しできますが、Windowsユーザーと互換性が完全とはいえない点に注意が必要です。

Excel(エクセル)

Excelは、Windowsのパソコンに入っているマイクロソフト社の表計算ソフトです。

シートが罫線で区切られているので見やすく、シンプルに線と文字でワイヤーフレームを作成できます。

多くのパソコンにデフォルトでインストールされているので、使える人が多いことも特徴です。

Excelのデメリットには、図形やチェックボタンを挿入できるが操作がワンクリックでできないことや、チェックボタンを多用するとデータが重くなることなどがあります。

Excelを使う場合も、複雑なレイアウトだと表現が難しくなります。

ExcelもMacで閲覧するときに、互換性が不安要素となるので注意しましょう。

Googleスプレッドシート

Googleスプレッドシートは、WindowsのExcelと同じ機能を持ち、Excelとも互換性があるツールです。

Googleスライド同様にGoogle上に保存でき、Googleアカウントを持っている人ならURLからのアクセスで確認できます。

Numbers(ナンバーズ)

Numbersは、Macで使える表計算ソフトであり、Mac版のExcelと理解するとよいでしょう。

Excelよりは機能は多くないですが、フォーマットが似ていて罫線があるので、ワイヤーフレーム作成に使えます。

データをExcelで書き出すことができますが、セルの形式などの互換性が非対応の項目があるので、Macユーザー以外とやりとりするときには注意しましょう。

cacoo(カク―)

cacooは、ワイヤーフレーム作成のための専用ツールです。

簡単なワイヤーフレームを作成するのであれば、テンプレートを利用できます。

ボタンや入力フォームなどの素材が豊富にあるので、あまり凝りすぎないように注意しましょう。さらに共有機能も付いています。

デメリットは、操作に慣れが必要な点と、本格的に使っていくなら無料版では7ページ以上のワイヤーフレームを作成できないところです。

まとめ

ワイヤーフレームを作る手順や注意点、作成に使えるツールを紹介してきました。

ワイヤーフレームのできあがりは地味で、手を抜きたくなるポイントもあったかもしれません。

しかしワイヤーフレームを作る工程で手を抜いてしまうと、のちのち確認事項が増えたり、意図がきちんと伝わってなく行き違いを生んでしまったりが起こります。

ワイヤーフレームを作るときに、サイトの仕様や意図をワイヤーフレームに落とし込めると、あとの工程をスムーズに進めることができます。

正確なワイヤーフレームを作れるWEBデザイナーになれると、クライアントや制作チームからの信頼も厚くなるでしょう。

ぜひ、今後ワイヤーフレームを作るときの参考にしてみてください。

日本デザインスクールでは、WEBデザインのTipsや、幸せに生きるためのちょっとしたコツを発信中

\毎週火曜・木曜 23:00〜LIVE開催/

デザインTipsを発信、日本デザインスクールのインスタはこちら

\毎週 月.水.金 12:30〜聞くだけで整うLIVE開催中/

日本デザインスクール校長、久保のインスタはこちら

インスタライブやDMでの質問もお待ちしております。

最後までお読みいただきありがとうございました^^