ルイ14世が残したもの

若き日のルイ14世が演じたものは、実際キリスト教徒にも認められていた、ギリシャの神アポロである。その印象を残して「太陽王」と呼ばれている。まさに、太陽の周りを人々が動くようなそんな人生を送る。

彼は回想録の中でこう言っている「地上で神の役目を果たしている我々には混迷は許されない。混迷は神であることを否定する」この言葉の通り、一般大衆から貴族階級まで、全ては彼にひれ伏せた。

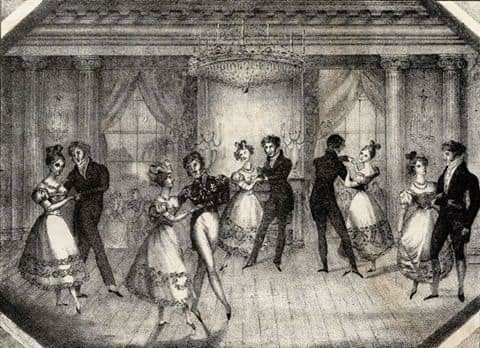

中でも、ベルサイユ宮殿は、パリから18キロ離れた南西、もともと沼地であった干拓地に作られた。暴徒たちから十分な距離をとった場所をとった。この新しい土地には、2万人の宮廷関係者の家が建てられた。誰もが宮廷内部に住むことを理想として、特権を得ようと競い合うことになる。この宮殿には、貴族の称号をもつ千人の紳士淑女と、四千人の召使いの部屋があり、幸運にもこの敷地内に住まいを得た貴族達は何をしていたか・・。

それは、ただ「ダンス」をしていたのだ。

巧みなルイ14世は飴と鞭を使いわけ、領主達をここへおびき寄せ彼らをその人質とした、宮廷の贅沢三昧に私財を蕩尽させるように仕向けたのだ。その中でより良い階級を競い合ったのである。

ルイ14世は7歳で初めて公衆の面前で踊り、41歳のときでっぷり太った体でターンを決めたという。彼は、一週間に2、3回舞踏会を開いていた。ここでのしきたりは、この頃ヨハネス・ケプラーが発表した、惑星の軌道の法則と同様に厳正に遵守されていたという。

どんな舞踏会でも最初に踊ることになっていた「ブランル」は18世紀ごろまで続き、身分相応の立ち位置でフロアーを丸く囲み、カップル1組づつ踊る。順番も厳しく定められており、宮廷の力を示すバロメーターであった。次に踊られるのが、「ダンス・ア・ドゥ」と呼ばれるもので、これもやはり身分の上下関係に基づき、冷酷な批判を受けるようになる。だんだんと後に踊るカップルが、身分の梯子を降るように見ていく。

ルイ14世の青年期には、「ブランヌ」についで、崇高で威厳に満ちた「クーラント」である。彼はこのダンスが好きで、それに出てくる様々なポーズを毎日数時間は練習したという。そして、誰よりも上手に、比類なきほど優雅さであったとされる。フランス宮廷が望むもの、それは常に新しいダンスを導入することで、毎年4つほど導入されていたという。

1690年代までは、「コントルダンス」として知られる、フォーメーションダンスがあるが、これが今日のリールやスクウェアダンスに類似しており、同時に2、3組以上が同時に踊るものである。

一方「メヌエット」(フランス語で小さいステップという意味)がクーラントに取って代わられ、ブラントの次に踊られるようになった。自由な形の「ダンス・ア・ドゥ」で向き合ったパートナー同士が、儀式化した求愛のポーズの中を進んでいく。全体でSかZのような形を描きながら近づいたり、行きすぎたり、その時、手は腕を伸ばして相手の上に置き、慎しみ深い視線を交わす。上品な身のこなしを維持することが重要で、滑らかに連動させることや、お辞儀や挨拶までも、ダンスが踊られる前の儀式も様式化されていく。「メヌエット」は次第に格式ばったものとなり、評論家によれば、末期に退廃した宮廷の軟弱な娯楽の手本とさえ言われている。

ルイ14世ヴェルサイユ宮殿を立てるまでは、市民戦争も政治改革もできなかったが、貴族たちを宮殿に留めれるようになると、まさに太陽王と呼ばれる立ち振る舞い、貴族階級を骨抜きにしていく。回顧録に「人々は見世物が好きだ。我々は多くの場合、報酬や恩恵よりも見世物で、彼らの頭と心を掴むことができる」とあるのは強かさの現れであろう。

彼は、素人の踊りと専門家の踊りを明確に分けて、1661年王立ダンス・アカデミーを設立し、名手の基準を体系化した。

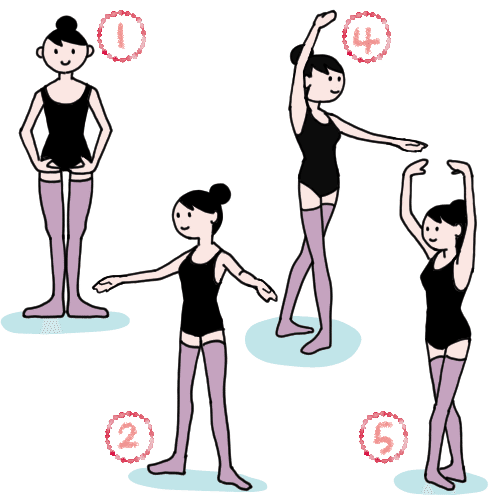

ピエール・ボーシャンは脚の5つの基本形をここで提唱する。

これは現在でも基礎として残る。

体系化された一連の動きを教えることも効果的とされ、バランセやアントルシャといった名前を冠した。そうした名前は今日まで残り、

1671年にパリ・オペラ座が開幕し、宮廷ダンスを世間に提示することが可能となる。

「ダンソール・ノーブル」(貴族の踊り手)という形で上演されていたが、フランス貴族階級は目的性と活力を失いつつあり、舞台上の専門家に移行していくこととなる。1681年に女性の踊り手たちがオペラ座で初演して大当たりした。中でもラ・フォンテーヌは「ダンスの女王」と呼ばれた。

このような政治システムは1712年のルイ14世崩御後も存続したが、指導力を欠いた。ヴェルサイユ自体が衰退し、貴族階級の地位を誰にでも与え出したため、中産階級や下層階級から怒りと不満を受ける。それもそのはず、彼らの税金で賄っているのである。1789年の革命は旧体制の大部分を払拭し、為政者が個人として、神的な地位を得ることはなかった。

このような、ブルボン王朝の作法や衣装や話し方も無益な気取った態度であると取られるようになっていった。

とはいえ、ルイ14世が残した宮廷貴族の舞踏室、絵画、彫刻、オペラ、バレエは手本として残り続け、そこから様々なインスピレーションを今日にも与えていることは周知の事実であろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?