ゆうさんの気まぐれ旅 #11

みなさん、こんにちは。ゆうさんです。

今回は京の冬の旅を中心に多くの寺社に行ってまいりました。

それでは、スタートです。

まずは本法寺に向かいました。

長谷川等伯先生が上を見上げていますね、何かあるのでしょうか?

ここ、本法寺がいつ、どこで開創されたのか分かりませんが、

永享八年(1436年)に日親上人によって東洞院綾小路で作られた「弘通所」がはじまりとされています。

このお庭は巴の庭というお庭で、国指定名勝となっています。

この庭の作庭者は尾形光琳、俵屋宗達とともに琳派の創始者本阿弥光悦です。

落ち着いた雰囲気の庭となっています。

さらにここで有名なのは長谷川等伯筆の「佛涅槃図」です。

縦約10メートル、横約6メートルの巨大な涅槃図です。

複製でしたが、迫力がありました。なんとこの絵の中に長谷川等伯本人がいてるんです。是非行って探してみてください。

ちなみに、本物は2022年03月14日(月)~04月15日(金)に公開されるそうですので、その際はまた行ってみたいです。

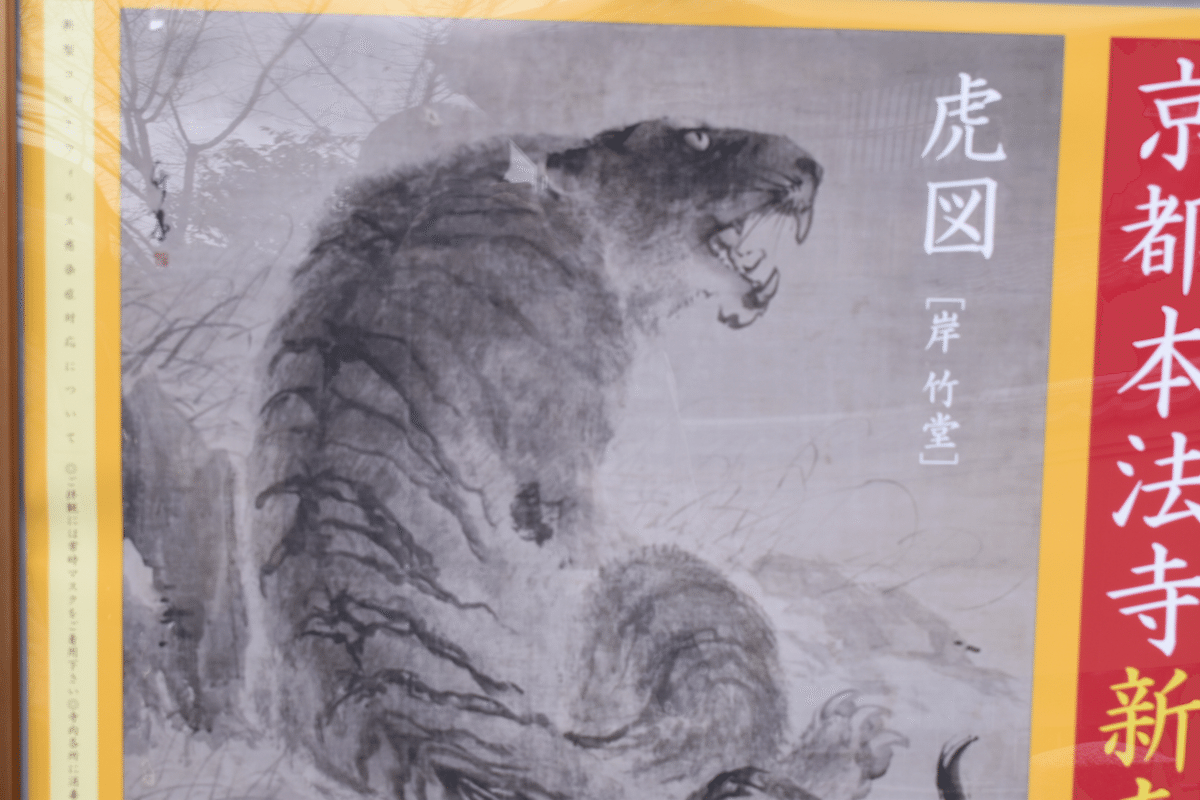

行った時は寅年の特別展を行なっており、虎図を特別に見ることができました。

これは看板を撮ったのでみにくいと思います。ご了承ください。

この虎図の作者は岸 竹堂です。

岸竹堂は日本の幕末から明治期にかけて活躍した画家で

森寛斎、幸野楳嶺とともに三巨頭の1人に数えられます。

本物は白黒ですが力強く書かれていて、迫力のある絵となっています。

2月13日まで公開していますので、虎図を生で見てください。

その後、歩いて報恩寺に向かいました。

報恩寺は創建年は不明ですが、天正年間(1573〜92年)に一条高倉あたりから現在地に移転してきたとされます。

こじんまりした本堂ですが素晴らしいものがあるんです。

それは!「鳴虎図」です!

またまた看板ですがご了承ください。

この鳴虎は明の時代に四明陶佾(しめいとういつ)が書いた虎です。

この虎を愛するものがいました。それが、太閤豊臣秀吉です。たいそう気に入った秀吉が自分の別荘である聚楽第に持って帰りました。

すると、その夜にこの絵が鳴動したと言います。それを聞いた秀吉が寺に返したところ鳴き止んだことから「鳴虎図」と呼ばれるようになりました。

この絵、見たらわかるのですが、毛並みがはっきりわかるように描かれています。ここまで精巧な虎図はなかなか見ることができません。

ただ、残念ながら本物は1月16日まででしたので、現在は見ることはできません(複製は展示しています)。次見れるのは十二年後の寅年三が日になります。

後、こちらには撞かずの鐘があります。その話についてはまた別記事で話そうと思います。

報恩寺を後にしてバスと徒歩で向かったのは、

大徳寺聚光院です。

内部の写真撮影は禁止となっていますので、外観だけです。

この聚光院は大徳寺の塔頭寺院の一つです。

1583年に現在の本堂が建立されたと言います。

ここは千利休、三千家ゆかりのお寺としても有名です。茶室で重要文化財にもしてされている閑隠席、枡床席があり、閑隠席は現在もお茶室として使用されているようです。ただ、素人は入れないそうです。茶道習おうかな。

さらに、狩野松栄、永徳父子合作の「花鳥図」など複製ですが、国宝に指定されている絵がありますので、こちらもチェックです。

大徳寺から徒歩で向かったのは今宮神社です!

の前にちょっと一服、門前名物あぶり餅を食べました。

白味噌が効いていますし、焦げたところと相性抜群です!

一服した後に今宮神社に行きました。

ここは以前にもきましたので、説明は割愛します。

以前来た際にしていなかったことがありました。

それは「阿呆賢さん」です。

こちらがその阿呆賢さんです。奥に見にくいですが石があります。

この石を3回軽く叩いて持ち上げた後、願い事を込めて手のひらで3回なでて持ち上げて軽くなっていれば願いが成就すると言います。

実際やってみましたが、「ちょっと軽くなった」って感じでした。まだまだ勉強が必要ですね。

さあ、今回はここまでです。

今度の土日は家にいる予定ですので、大河ドラマか、はたまた一つのお寺を詳しく紹介するかは分かりませんが、投稿はいたしますのでまたご覧ください。

ありがとうございました。

ほな、また〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?