- 運営しているクリエイター

#ゲーム

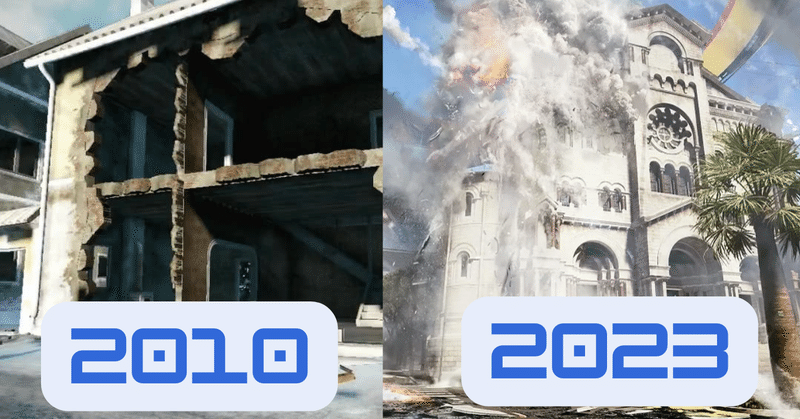

「BF」「シージ」から「The Finals」へ 日本で知られない「環境破壊FPS」の魅力と進化を語りたい

先日、満を持して正式サービスを開始した、マルチプレイFPS『The Finals』。筆者は本作の到来を心待ちにしており、何度かベータテストにも参加してきたが、実際、本作はすばらしい。「ゼルダ」「バルダーズゲート」など前代未聞のゲーム激戦区となった2023年だが、その中でも『The Finals』は一切引けをとらないどころか、同じほど歴史的に大きな意義のある作品だと思う。 しかし残念なのは、「The Finals」がFPS、それも「環境破壊FPS」というややニッチなジャンルに

¥1,000