嵯峨野の月#81 火宅

薬子17

火宅

おん べいしらまんだや そわか

おん べいしらまんだや そわか

おん べいしらまんだや そわか…

祈祷を始めてもうどれくらいの刻が経ったのか。

肚の底から頭蓋にかけて響き渡る真言も自分が発しているのか弟子の実恵と杲燐が発しているのか解らないほど加持祈祷にとりかかる僧たちの祈りは一体となり、

護摩木が爆ぜてぱちぱちと音を立てて燃える炎を前に空海、実恵、杲燐の密教僧たちの精神は、

肉体に留まったまま現世と仏の世界のはざまに居た。

いま空海たちが唱えているのは毘沙門天真言。

毘沙門天王は仏様と須弥山(しゅみせん)の北方を守護する四天王の代表であり、密教では宇宙の根本仏たる大日如来の同体とされる。

後に真言院、と呼ばれる東大寺のお堂の中で空海は鎮護国家と、平城上皇を鎮圧する立場になった田村麻呂の戦勝の祈祷を行っていた。

毘沙門天ことヴァイシュラヴァナよ、東国の関を守る田村麻呂どのの体に降りて戦神として守護つかまつり給へ。

と空海が印を結んできっかりと眼を見開いて護摩木を放った瞬間、護摩壇の炎が紅く伸びて天井に届くかと言う程燃え盛った。

「そこを退け、中納言」

「いいえ退きませぬ、上皇さま」

と輿に乗ろうとする平城上皇とその前に額ずいてとどめようとする藤原葛野麻呂の押し問答が始まってもう四半時になろうとしている。

輿の周りで待機している8人の賀輿丁(輿を担ぐ下級職人)たちにとっては、お乗りになるかどうかもうどっちでもいいから早く決めて欲しい。という心境だった。

どうせ我らは上皇さまの言いなり動くだけの身分なのだから…

どけ!と強く葛野麻呂を押しのけて輿に乗ろうとする上皇の袍の袖を掴んで葛野麻呂は強引に主を引き寄せた。

「それに乗って挙兵なされば上皇さまは完全に朝敵となりまするぞ!」

無礼を承知でここで討たれても構わない。

ここでお諫めして止めないと上皇さま必ず破滅する。

仁王の形相で葛野麻呂は主を見据えた。とても五十翁とは思えない気迫であった。

だが、そんな忠臣の不退転の覚悟を知ったうえで上皇は葛野麻呂に向かって腰を屈め、ちょうど同じ目の高さになって囁いた言葉で葛野麻呂を凍てつかせた。

「お前と薬子が通じていた事はとうに解っていた」

上皇は忠心と愛妾の不貞を咎めるものではなくただ深い眼で葛野麻呂を見つめている。

「い、いつから…?」

ひりつく喉の奥に無理矢理唾を飲み下してやっと声を出した葛野麻呂に上皇は、

「薬子を傍に置くようになってすぐに、だ。春宮大夫だったお前の眼差しの先にはいつも、薬子がいた。同じ女人を愛する男同士なら解ることだ」

額から冷や汗を流して顔を強張らせる葛野麻呂を前に上皇はふ、と口元を緩め、

「だが、それがどうした?

何もかも知っていながらお前たちを今まで傍に置いて来たのは、

私を生まれて初めて皇族としてではなく人として扱ってくれたお前と、

心から私を愛してくれた薬子が…

大好きでたまらなかったからだ」

と言い切るとうなだれる葛野麻呂を振り切って輿にお乗りになり、薬子が葛野麻呂の脇をすり抜けて「わたくしも連れて行って下さいませ」と輿を見上げて上皇に懇願した。

「…これに乗ったら命の保障は無いぞ」

上皇は薬子と葛野麻呂の顔を交互に見遣り、葛野麻呂の元に身を寄せて投降すれば万が一死罪は免れるかもしれない薬子の可能性を言葉には出さないが目顔でお示しになられたのだが、

「生きるときも死ぬときも上皇さまと一緒です!」

と薬子は屹とした声でそう宣言した。平城上皇はしばしの間瞑目したがやがて輿から「おいで、薬子」と手を差し伸べ、薬子はその手を取って躍り上がるように輿に飛び乗り上皇に抱き付いた。その動作には何のためらいも無かった。

「中納言藤原葛野麻呂よ、最後の命を下す。妃の甘南美内親王を始めとする幼い子らを連れて神野の元に投降するのだ。

甘南美は幼くして何も知らずに我が妻となった不憫な子だ…頼むよ」

輿の中で薬子を抱き寄せた上皇は「行け」と命令するとは、と賀輿丁たちは輿を担ぎ上げて東国の関に向けて去って行き輿が見えなくなるまでの間、葛野麻呂は微動だに出来なかった。

上皇さま。

「頼むよ」という最期のお言葉。

あなた様が最も憎んでいらっしゃる筈のお父君桓武帝に口調も音声も酷似していらしたのでこの葛野麻呂、胆が冷えましたぞ。

思えばあなた様は幼き頃より父親から見放され、東宮に閉じ込められ春宮坊たちから蔑まれて本来明朗闊達な筈のご気性が修正不可能なくらい歪められて御心を病んでしまわれた。

…どれだけ時を遡れば、私はこのような不遇に遭わずに済んだのか?

と平城京入りなされて間もなく、この離宮の庭でふと呟かれましたね。

私はその時困惑して何も答えることが出来ませんでしたが、今なら言えます。

天皇家の存続の為なら弟までも殺す冷厳を極めた権力欲の権化、桓武ことあの山部王のご長男に生まれなければ良かったのです。

せめて皇位から遠い傍系の皇族か藤原、橘などの臣下の貴族家にお生まれになっていれば己が能力を発揮できてそれなりに倖せな人生を送れていたでしょうに。

この葛野麻呂、今更ながら告白します。

思い極める性質の裏にある生真面目さと、人をあまり信じない性質の裏にある聡明さを併せ持ったあなた様が大好きでした。

そして美しくて賢い故に増長させてしまった野心ごと…薬子の全てを愛していました。

式家潰しのために利用しているだけだ。あんな色だけを使って上皇さまに侍っている女にこれっぽっちも情は無い、と何度自分に言い聞かせてきたことでしょう。

しかし今の自分は、この世で最も好きだった主と愛人の両方に、

棄てられたのだ。

暮色が濃くなり夜のとばりが降りる中で葛野麻呂は拝跪したまま顔を地面に埋めて肩を震わせて泣いた。

それは哀しみと喪失感のあまり中納言どのが自ら命を絶ってしまうのではないか?と彼の聞こえる又従弟《またいとこ》である冬嗣が心配するほど激しい慟哭だった。

だが、しばらく泣き叫んでから立ち上がった葛野麻呂は今までの出来事が全て無かったかのように済ました顔で髪を整え、

「車と護衛の従者を出来るだけ揃えよ。離宮に残っていらっしゃるお子様がたを全てお連れ申し上げて帝の元に投降する」

といつも通りに的確なと指示を出したのを見て冬嗣はなんという変わり身の早さよ。と内心呆れつつも指示どおりに車と護衛の武人を手配するのであった…

昔、老境に差し掛かったある武人が人生最後の戦いを迎えようとしていた。

晩秋の冷たい雨が縦に強く降り人馬を濡らす夜、腰に太刀を佩き束帯の上に挂甲をまとった裲襠式挂甲という出で立ちの田村麻呂は馬上で眼前の一点を見据えている。

ここは大和国添上郡越田村(奈良県奈良市北之庄町辺り)。

近江の関の守護を次男の広野に任せ、宇治、山崎両橋を守護していた田村麻呂は「上皇さま、輿にお乗りになってご出陣!」という斥候(偵察兵)の報告を聞いて直ちに軍を動かし、上皇の進軍を阻むためにこの地に先回りしていた。

田村麻呂の要請を受けて出陣し、長年の戦友と轡を並べる文屋綿麻呂は自分にしか解らない田村麻呂の過労と病身を気遣って「交替して陣を守りますれば」とさりげなく声を掛けたが、

「将たるもの陣地から離れて何とする」

と笑う田村麻呂に却下された。

昨年、長男の大野どのに病で先立たれいたく気落ちなさっているご様子など微塵もお見せにならないその気丈さに綿麻呂は心を打たれ、

我ながら年老いて心温くなっているていたらくよ。と己を律して顔を上げた。

程なく、濡れた松明から黒い煙を出す先導の従者の背後、雨が地面から跳ね返る飛沫の中から屋根に葱花を載せた葱華輦(皇族が私的外出に載る輿)が現れ、待ち受けていた軍勢は固唾を飲んだ…

これは、

天皇であらせられたお方に楯突いていいものなのか?

という臣下の心理を逆手に取ってわざと葱華輦を見せつけ堂々と陣を通過しようという平城上皇の計算であった。

だが、上皇は田村麻呂の真価を完全に見誤っていた。

元より田村麻呂は身分や力の強弱で人を判断するような浅薄な男ではない。

だとすればどうして東国のことは東国を束ねるものに任せるべし、と桓武帝に向かって堂々と宿敵アテルイの助命嘆願ができようか。

田村麻呂の頭頂から何か熱い力が入り、それは雨で凍えていた五体の隅々にまで行き渡った。

「ここから先はたとえ上皇さまであろうと一歩も進ませませんぞ!!」

と自軍の士気の低下を肌で感じ取った田村麻呂は大音声で兵たちを正気付かせた。

綿麻呂は田村麻呂より早く剣を抜き、「構えよ!」と号令した。歩兵は矛を構え、弓兵は矢をつがえ、騎兵は剣を抜いて上皇の乗る輿に向かって各々が武器を向けた。

輿の中で平城上皇がつぁっ、と舌打ちした。

「号令をかけたのは誰ぞ!?」と外の従者に尋ねると「文屋綿麻呂さまです」と答えが返ってきたので上皇は蒼白になった。

…よりによって最も遇してきた筈の綿麻呂に剣を向けられてはもう、終わりだ。

「離宮まで引き返せ」と首が落ちるほどうなだれてお命じになった。

体から湯気を出して闘気を漲らせる田村麻呂の兵の前で賀輿丁たちが輿を半回転させて踵を返して去っていく。

「こういう殊勝なところが上皇さまの美点であらせられる」

と輿を見送る田村麻呂は切ない目で言った。

「は、確かに美点ではありますが…」

何故それを、上皇さまはご在位中の政《まつりごと》に活かせなかったのであろうか。

全ては遅きに失したのだ。

と言葉には出さずに綿麻呂は全ての退路を断たれたかつての主が去った方角に向けて最後に深く頭を下げた。

上皇さまと薬子を離宮に送り届けた賀輿丁の若者たちは、濡れたそぼった直垂を木の枝に干し、焚火を起こして作った熱い粥を啜ってやっと一息ついていた。

何しろ大人二人を乗せた輿を担いで前線と離宮を往復するという重労働を終えたのだ。

首と肩中心に体が凝ってしまい、出迎えてくれた式部大輔、藤原冬嗣が労を労いふるまってくれたにごり酒で凍えた体を温めると徐々に体も心もほぐれ、

18になったばかりの一番年若い賀輿丁の青年が、

「あの…俺たちはこれからどうなるんですか?やっぱり上皇さまを担いだ罪に問われるんですか?」

と酒と若さで自分より遥かに身分も立場も上の冬嗣を前に率直な不安を吐露した。

「安心せよ、無事に上皇さまを守ってきたお前たちになんの咎も無い」と冬嗣が言い切ると8人の若者は皆一様にほっと表情を緩めた。

「だから、これから離宮の中で何があろうともお前たちの与り知るところではない」

と一応主である筈の上皇さまを完全に突き放した冬嗣の口ぶりに若者たちは押し黙った…

不思議ね、

もう終わりだ。と自覚しているのに何も怖くないなんて。

長時間輿に揺られて乗り物酔いなさった上皇さまを介抱し寝入ってしまわれた所で薬子は離宮の中で一番気に入っている庭園に面した部屋まで行き、自ら御簾を巻き上げて縁側に座り込んでから夜の闇に沈んだ庭を眺めた。

虫の音も無くなった秋の夜更けであった。

半時前に雨が上がって、庭の草木の全てが露を含んだまま静まり返っている。

思えば私の人生は、誰よりも忠勤に励みながらも桓武帝と他家の貴族たちの謀によって横死した父、種継の名誉を回復させるために奔走してきたようなものだった。

まずは娘の継子を当時の皇太子であらせられた安殿さまの妃にして皇子を産んでもらい、その子が天皇になれば外戚として式家の権威が回復する。

と目論んだが安殿さまは幼い継子に興味は持ってくれず、ならば代わりに…と姑である私が安殿さまの相手を務めた。

皇太子と姑との密通、という事実が露見する事で父の仇である桓武帝が最も傷つくからだ。

だから私は宮中から追放されようが夫の官位が下がろうが何とも思わなかった。桓武帝が死に、安殿さまが即位なさるまで血の出るような困窮の数年を耐え忍んだ。

そして目論見通りに天皇となられた安殿さまに迎え入れられ、私は女官の最高位の尚侍として宮中に返り咲いた。

たかが尚侍ふぜいが偉そうに。色を使って地位を得る女なぞ真の女官ではない…と典侍はじめ部下の女たちには陰口を叩かれたが、

それがどうしたっていうの?

私は私なりに安殿さまの親政をお助けしようとしただけ。

生きていれば必ずその地位に昇りつめていた筈の父に追太政大臣号を贈るように安殿さまに働きかけたのが専横だというのならば、

式家潰しの為に父を殺した他の藤原、

将軍の地位を得ようと代々天皇の護衛を務める大伴一族を失脚させその首を刎ねた坂上、

桓武の佞臣である地方豪族上がりの和気をはじめとする貴族どもよ。

お前たちが寄ってたかって殺した父の臣下に成り果てたのだ。せいぜい悔しがっていればいい。

お前たち男はすぐ殺すという短慮なやりかたを選ぶけれど、女の私は君臨して悔しがらせるという…

数ある復讐の方法の中では最も穏やかなやり方をしたつもりだったのに。ねえ。

女の私が君臨したことがそんなに憎いか?

貴族の男どもよ。

特に、あの桓武帝に酷似した式家の又従兄弟、今上帝神野よ。

お前もまた父親のように強引な親政を執って民を苦しめるんでしょうね…

この庭に朝陽が照り映えて露が光り輝く光景が人生の中で最も美しい景色だ、と上皇さまと並んで眺めていたものだけれど、どうやらそれは叶いそうにもない。

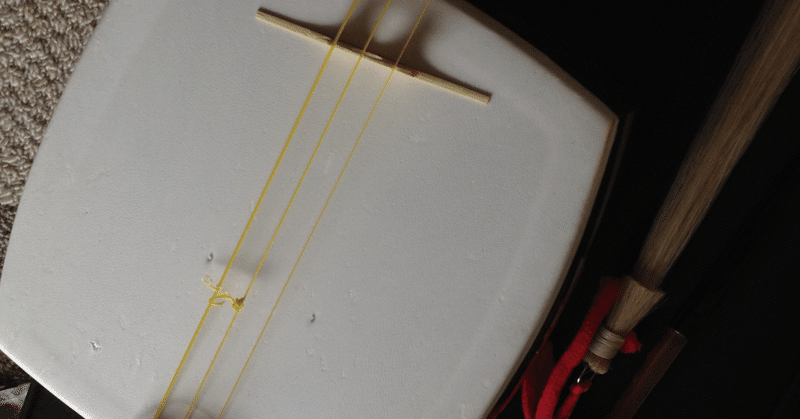

薬子は立ち上がって部屋の壁から出た紐を引っ張ると人ひとり通れるくらいに切り取られた壁がくるりと半回転し、隠し部屋の棚の上にあるたなごころにすっぽり収まる唐三彩の薬壺を手に取り、蓋を取って附子の丸薬が壺の半分の量残っているのを確認すると、

致死量として大人二人分死ねるわね。待っててください上皇さま、今楽にして差し上げます…と隠し部屋から出て上皇の寝所に向かおうとするところを…

何とも妙なる二胡の音色で立ち止まってふと庭園の中央にいる人影に見入った。

そこには床几に座り、子供の頃に聞いた懐かしい唐楽を弾く目に覆いを被せた老婆がいる。

「おまえは、天河の踊り巫女集団の長老…」

彼女がどうしてここに?と聞こうとする薬子の心を読んで次の行動を遮るかのように

「違うね」と老婆は見た目より随分若々しい声で答え、自ら目の覆いを取るとその下から真一文字に両目を斬りつけられた古い刀傷が現れた。

「我は北家、藤原喜嬢」

と老婆が本名を明かした。藤原喜嬢、と言えばもう30年以上も前に奈良の寺社にかりそめの寄進をした巨額脱税の罪で摘発された女。その後行方知れず。

ぐらいしか情報を思い出せない薬子であった。

「そこの貴婦人、何やら毒のにおいがぷんぷんするけれど、まさか上皇さまに大それたことをなさるおつもりかい?」

心の内をずばり言い当てられた薬子は老婆の言葉に縛られ動けなくなった。

「大陸でもこの倭国でも貴人はみんなそう。自分の政の失敗を全部民と次代に押しつけてさ、他国に逃げるか自殺するしかないんだよね。そうやって残された民には生き地獄だけが残る…それが歴史ってもんさ」

「大陸、って貴女はそこの生まれなの?」

薬子の質問に喜嬢はやれやれ、と予測はしていたもののずいぶんがっかりしたように首を振った。

「あたしはもう、罪人として死んだことにされているんだねえ…ねえ、そこの貴婦人。何もかも失って大それたことをする前にひとつ、藤原家の貴族から山の民に成り果てたこの媼の話でも聞いとくれよ」

薬子は老婆の背後にある影、というか自分の何倍も密度の濃い生き方をしてきた人間の、

人生の後ろ姿。

というものを腰を屈めて座る喜嬢に見たのだ。

「いいわ、どうせ夜明け前に死ぬつもりだったんだから最後に聞いてあげる」

女同士、そうこなくっちゃねえ!と喜嬢は年齢を感じさせぬ艶っぽい声で笑った。

あたしの父はかつての遣唐副使で北家、藤原清河。母は父にあてがわれた接待役の楽妓で、唐の長安城であたしは生まれた。

父の清河は副使の任を終えてさっさと帰国する筈だったのに、途中で嵐に遭ったり安禄山が反乱を起こして時の玄宗皇帝に出国を禁じられてねえ…

あたしが25の時、父は故国に帰れず無念のまま死んじまった。

だけど、そのすぐ後に父を迎えに来た倭国の遣唐使たちがね、

貴女はまぎれもなく藤原北家の姫。亡くなった清河さまの代わりに必ずや日の本にお連れ申し上げます。と言って帰りの第一船に乗せてくれた。

それはそれはひどい嵐の中、船は真ん中から真っ二つに割れちまってあたしは副使の大伴継人どのと共に船の舳先にしがみついてやっと肥前の果てに漂着して帰国できたのさ。

都に入って光仁帝に謁見したあたしは正式に北家の姫として認知され、父清河の財を継いで桃源郷もかくや、と言われる程の豪奢な生活を送った。

倭人と唐人との間に生まれたあたしは倭国の姫様、と呼ばれ賓客の子として従者まで付けられて育った。いつか父の故国に帰って恥ずかしくないよう両親の国の言葉、漢詩や書、史学や儒教、道教、仏教などの学問と全ての楽器が弾ける位の舞楽等々、

ここの国の貴族以上の教養を身に付けさせられていた。

貴族の男や各寺の高僧たちはやれうまい文書の作り方を教えてください、唐の最新の書体を教えてください、だのなんだかんだ理由を付けてはあたしの邸に通って毎夜のように唐楽の宴を愉しんだものさ…

しかし、欲を貪り過ぎたのかもしれないね。

ある日あたしの邸に御用改めの役人が押し入って来た。父の代から懇意にしてきた寺社への過剰な寄進を朝廷に怪しまれて脱税の罪が露見した。

寺社を金蔵代わりにして税を逃れるなんて貴族なら誰でもやっていたことだ。長安城では全て賄賂で物事が動いていたからあたしはそれが重罪なんてこれっぽっちも思っちゃいなかった。

捕まってからの詮議はそりゃ辛かったよ。

あたしは最後までだんまりしてたけど他の貴族の連中が全部喜嬢に入れ知恵されたのだ。とあたし一人に罪をおっ被せちまった。

男たちの女への裏切りがどんなに酷いものかこの時に身を持って思い知らされた。

主犯格にされたあたしは家督を剥奪され、その場に居た男たち十何人かに犯された後、両目を刀で切り裂かれて生きたまま山中に棄てられた。

冬の事だったのでそのまま全身の血が引いて凍え死ぬところだったのを修験者たちに助けられ、あたしの素性を知った先代の修験者の長に匿われてその息子、タツミさまの母親代わりをしている内に修験者の長老として扱われるようになった。

これが、誰にも救われず火宅の中で焼かれた子、喜嬢の物語だ…

火宅?と聞き返す薬子に「法華経の三車火宅ぐらい知ってるだろ?あんたはいままさに火宅の中に居る。可哀想に、とは思うけれどあんたと上皇さまには経典のように救いの車は来ない」

法華経の七喩の一つ、三車火宅とは

人々が、実際はこの世が苦しみの世界でしかないのにそれを悟らないで享楽に耽って生きているさまを、焼けつつある家屋の中で子供たちが遊びに喜び戯れている様子に例えた言葉である。

経典では長者である三人の子供たちの父が子がそれぞれ望む羊車、鹿車、牛車、(それぞれ声聞、縁覚、菩薩に例えられる)の三乗の教えによって所詮火宅である現世から仏が救い出してくれるという教えであるが、

「なぜ自分たちがこうなったのかよくよく考えてみるんだね、ああそうそう、この目の傷はねえ…

あんたの父の種継に斬りつけられたものなんだよ」

と喜嬢が告白した時、薬子はひいっ!と声を上げて薬壺を握り締めたままその場で脱力して座り込んでしまった。そういえば、

そういえばそういえば、

言われた通りに出来なかった時の父は人が変わったように過剰に怒り、時には棒で手を打つ人ではなかったか?

女の私には傷を付けなかったけれど、兄仲成は人目に触れない衣服の下は痣だらけになるほど殴られて、それで家出して放蕩息子になってしまったのではなかったか?

薬子の中で謹厳実直だった父種継の虚像にひびが入って壊れ、本当は暴力的で支配的だった父の記憶ばかりが次々に蘇って来て薬子の胸の奥から黒い火焔となって彼女の意識を支配した。

そうだ、私はあの夜また娘を放って別の宮女の元へ行こうとなさる安殿さまに向かってわざと胸元を開けて見せて、

「造営大夫藤原種継を暗殺なさったのは…あなたの父である帝なんですよ、春宮さま」

と安殿さまの耳元で囁いたことが全ての始まりだったのだ。

救いが来ないのは当然。だって、火を点けたのは私なのだから。

理性が崩壊してふわふわとした足取りで上皇の寝所へ向かう薬子に背を向けて二胡を背負って杖を突いて離宮から出た喜嬢は出迎えてくれた修験者の女たちと自分を離宮に入れてくれた藤原冬嗣に向かって、

「もうこれで思い残すことはないよ」

と実にさっぱりとした口調で言い切り決して後ろを振り向かなかった。

その頃、平城上皇は心から薬子の助けを求めていた。

「…いかがですか?前の妃が愛用していた胸紐でじわじわと首を絞められる心地は」

と形の良い眉を嗜虐の喜びでいっぱいに広げて上皇の首を締めあげるのは、早逝した妃、帯子の兄で上皇が臣下の中で最も重用した筈の…

藤原緒嗣であった。

意識が薄らぐ中、いつか緒嗣にこうされる時が来るのを自分は頭の隅で解っていた気がする。

あれは神野に譲位する事を決めたきっかけとなった心の臓の発作で意識を失う直前、葛野麻呂、仲成、緒嗣の三人の側近の中で唯一口元をひきつらせて笑っていたのは、緒嗣だったのだから。

「骸となって返って来た妹の躰のあちこちに出来ていた痣で帯子があなたにどんなひどい目に遭わされていたかこの緒嗣、愚かにもその時やっと気づきましたぞ…こんなことならお前を後宮に入れるのでは無かった。いまお前の仇を取るから許してくれ!帯子っ…」

とどめとばかりに夫の暴力に耐えかね自ら首を括って死んだ帯子に向かって緒嗣は泣きながら妹に詫びた。

これでこのまま緒嗣に絞め殺されても仕方のないことだ、春宮坊を刺し殺した罪、

帯子を自殺に追いやった罪、嫉妬で伊予を殺した罪、乙叡を憤死させた罪、中臣王、鷹野、神野暗殺を命じて死地に追いやった土蜘蛛たち、

我は、何度地獄に落とされても足りない罪業の身。ひとおもいに、や、れ。

と抗うことを全て止めて目を閉じて脱力した途端、呼吸が楽になったので上皇は我が身が本当に死んだ。と錯覚した。

躰が空気を求めてぜえぜえ。と何度も大きく息を付いた自分の目の前で、緒嗣が薬子に武器を突き付けられて後ずさりしている。

「女がなぜ簪をいつも付けているか、今から解らせてやりましょうか?」

と左手で緒嗣の襟元を掴んで右手に持った簪の先をぐい、と眼球に触れる直前で止めて薬子は薄く笑っている。

「…っ、やめろ薬子!」

と上皇が止めなかったら薬子はそのまま緒嗣の目を突き刺していただろう。明らかに常軌を逸した薬子の顔つきに緒嗣は心底怯え、這いながら部屋を出て行った。

やっぱり最後まで私の傍にいてくれたのはお前だ。

「おいで、薬子」

といつものように上皇が優しい声で薬子を呼んだが薬子は視線を泳がせて上皇とちょうど目が合った時に若い娘のように微笑んで、

「火を点けたのは私。だから今から消さなくては」

と言うと懐から取り出した壺の蓋を開けて中の丸薬を全て口に含むと角盥を持ち上げて口に付け、中の水で毒薬を全て飲み下した。

後記

葛野麻呂慟哭。

田村麻呂、最後の戦い。

明かされる白専女の正体。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?