カタカムナ人の表象物 <ヤタノカガミ>と<フトマニ> 【直観物理と相似象 その2】

カタカムナ人の表象物

カタカムナ文献と、他の古文書との著しい違いは、次のようなものです。

年代がケタ違いに古い。(今から35,000年以上前と考えられている。)

質的にも、非常に高度な物理的内容である。

抽象文字によって成されている表現方式が、現代科学を超える高度な物理図象によるものである。

<ヤタノカガミ>と<フトマニ>について

カタカムナ人のサトリの特徴は、

(1)現象背後の<アマ>始元量の存在とその諸性質の把握、

(2)時間空間量の統一、

(3)生命質と物質の統一、

等の広範な「自然サ」の物理を体系化していました。

また、その物理のサトリの表象の一つとして、ヤタノカガミ(カタカムナ)図象と、フトマニ図象を表していました。

ヤタノカガミ図象

ヤタノカガミ図象は、またの名をカタカムナ図象とも言いますが、図象全体で「飽和安定または恒常保全の極限律」という、自然の摂理を表象したものです。

次の項でも述べるように、カタカムナを始めとする古代の日本の文献、さらには現代日本語においても、単音を表す文字の一つ一つが意味を持っていて、カタカムナではこれを図象文字と言い、ここでの表現は各文字に付けられた声音を、<>で括って示します。

<ヤ> は8個の小円を表し、「8の数字ですべてが規制される」

という自然法則を意味しています。

また、8は「数多い世界」や「飽和安定」

という思念をも表しています。

<タ> は、類、巧、確のタの思念です。

<ヤタ> とは、「自然の万象は8の数で飽和安定して

巧の類い稀な確かな存在となる」ということを表します。

<カガミ> は「規範」を意味します。

現代理学においても、8の数で規制される自然則は、「極限律(オクタント)」と言い、飽和安定性を意味します。その例は数多く見つかります。

8音階(オクターブ)。

原子の周期律は、0属から7属までの8種類の相に規制される。

最外郭荷電子8個を持つ単独原子分子(ネオン、アルゴン、クリプトン等)は、化学的飽和安定原子となる。

物質の結晶構造における対称要素は8種類(対称面、対称軸、対称中心、4面の廻映軸、等)である。

周易における八卦、乾、坤、巽、艮、離、坎、震、兌。

宇宙空間における天体の配置は八偶位型(オクテットタイプ)である。

日本語では、周囲を8等分して「八方」という。八方固め、八方破れ、八方美人等

数多いという意味で、八百、八千代、八重、八十八夜、等。

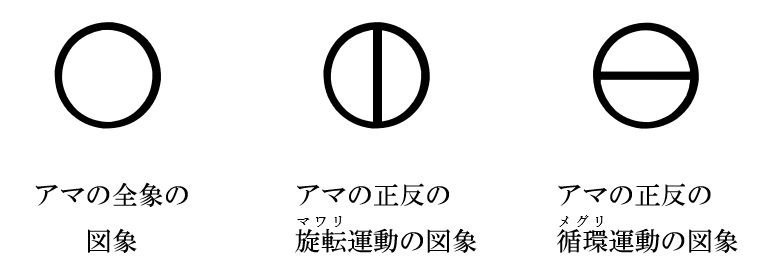

アマ始元量の潜象世界を全象と言い、すべての現象は全象に含まれています。

またこの図象は、すべての現象が、そこに内在するアマナ(アマの分身)をカタハシとして絶えずアマと交流することにより存在する、ということを示す半象ずつ(カタカム)を表しています。

さて、ヤタノカガミ図象は、その中に以下の象や運動を表す図象を含んでいます。

また、上図右の二つの図象の半円の組み合わせにおいては、それぞれが現象と潜象(アマナ)の各半象を表し、これら両方を合わせた図象は、以下のような運動を表すことになります。

大円内の十字象は、正反配偶が支配する「自然発生」の自然則のすべてを表します。そして、

縦線は「人界線」として「生命質系」と時間

横線は「他界線」として「物質系」と空間

を表しています。

両系を表す十字象は、物質と生命質の潜象基底にある

「心(アマの微粒子)の正反配合の交わり」

「物質と生命質の自然発生のサトリ」

を表しています。

さらに、これは時間空間量の重合をも意味し、

「時空量を統一した<マ>は、旋転と循環により、時間量・空間量が非常な高速度で交互に現れる」

という「時空の互換重合の自然則」を表しています。「

「正反の旋転によって、正反性は互いに引き合い、希求(アガメ、イヤマフ心情)し、親和(親しみ、愛しみ、笑み、惜しむ心情)する自然則を表します。」

この互換重合の自然則は、万物万象に受け継がれた本来性である、というサトリを表現しています。

上記ヤタノカガミ図象において、大円の円周が8個の小円を貫通する象は、

<アマ>が<アメ>に微分され、

<アメ>は<アマ>に統合される

という相を示しています。

アマ始元量から分化した一切の物象に受け継がれた「微分の個々性」と、「統合の全体性」という自然則を示しています。

また、小円8個に対する個々の呼称(一二三四五六七八)は、物象の分化極限率(極限まで分化する)という自然性を示し、ヤの極限からヒに戻り十字に機能する、という意味の呼称(九十)は、物象における極限循環運動(極限まで行けば還元し、より高い次元に上昇する)という自律性を表しています。

ヤタノカガミ図象は、物象において、以下の8つの摂理を表しています。

旋転循環性の自然則

互換重合の自然則

正反対称性の自然則

正反性の親和希求の自然則

微分統合性の自然則

八数飽和安定の自然則

分化極限律

還元率(極限循環率)

フトマニ図象(フトタマノミミコト)

<フトタマノミミコト>とは、

「フタツのスガタが、ヒトツのタマに実のったモノゴト」

という意味を持ちます。

フタツ とは、双相のことであり、それは、

片の現象と

片の潜象

の両相を指し、それらを一つの球に現わした

という意味。

ミ は身、実、意味等の思念を持ち、

<ミコト> は「物事」の古代語。

<フトマニ> は「フタツの相が、マに統合されている」

という意味を持つ古代語。

<ニ> は図象の意味。

<フトマニニ>は、「ヒトツのカタチでフタツのスガタを

表した図象(双相一象式図形ともいう)」

のことです。

現象背後の始元量<アマ>の世界と、アマから分化した現象世界との一つの相を一つの図象によって表したのが<フトマニニ>です。

直感物理では、

「現象界、潜象界の共役(両方に共有され、両方ともに成り立たせる関係)で成り立つ境界線<アマナ>が存在することにより、両者の存在感が成り立っている。」

という観点から、天然界、自然界の二つの相をサトり、

「共役の自然サ」を

「双相一象図象」

によって表現しました。

また、それぞれ

● 円に接する正方形の四辺は、

「同時に円の中心を頂点とする4個の直角三角形の底辺」

● 円内の十字は、

「正方形の対角線」

「4個の直角三角形の一辺」

● 4個の弧と4個の弦、あるいは4個の三角形における8個の辺は、

「8の数で飽和安定する『極限律(オクタント)』の自然の摂理」

● 四角形は

「物象における四相の物理」

● 三角形は

「『天然、現象、アマナ』の共役存在の物理」

● 4個の弧と弦の組み合わせは、

「正反対称性」と「正反配偶」の物理を表現する象

● 十字は

「『物質と生命質』は、心(アマの微粒子)を共有し、姜恵美宇させる存在である」という物理

● 大円周は

「アマ並びにマにおける『正反の循環の物理』」

を表現しています。

このように、フトマニ図象は非常に抽象度の高い図象です。

附記(ツルギについて)

フトマニ図象内部の次の図象

は、ツルギの断面を示しています。

刀は片刃で兵器として使われましたが、劔はモロ刃でしかも刃が付いておらず、斬ることのできない、平和を象徴する武器(ホコを止る意味)です。ツルムとは元々は正反親和の意味を持ち、その象の表象物がツルギです。古代の和睦の使者は、ツルギを前に立てて進むのが習慣でした。したがって、三種の神器のうちの草薙剣も、平和の象徴なのです。この刀とツルギの違いは、古事記編纂時代にはもう認識されずに混同されたようです。

カタカムナの図象文字と日本数字記号

ヤタノカガミ(カタカムナ)図象は、カタカムナ声音符と、その声音符を組み合わせた言葉を表す図象文字との基準となった図象であり、その物理的造語法と合理的声音方は非常に高度で絶妙に作られています。以下に「カタカムナ48声音の思念」の表を示しますが、これを作るにあたっては、<ヤタノカガミ>図象を基にして、互換重合の数物理に従って、対称物理と因数の組み合わせにより、48個の分割表を作り、それぞれに声音を割り振ったのです。よってこれを声音符とも言います。

また、それ以外に、2、3個の単音を合成した構造(加算構造)を持つ図象文字も多く存在しています。例えば、モノの図象文字は、(モ)と(ノ)の合成であり、これは「ノ」と同じ形となります。

これは、正反の対称性、正反の相互重合性を説明する図になっています。すなわち、この二つの性質はすべてのモノの共通な性質であることが示されています。

このように加算構造の音標文字で言葉を表せば、物理に従った意味の多重性が規則正しく展開され、また応用も利くのです。これは極めて高度な直観的サトリと思考から生まれたものであり、現代人の及ばないカタカムナ人の高い文明度が窺えるのです。

楢崎皐月がこれを解読できたのは、シナで楢崎が師事したことのある蘆有三老子の言葉がヒントになったからだということです。

カタカムナウタヒの第5首及び第6首

以下の図が、以上の48声音を記述したカタカムナウタヒの第5首及び第6首ですが、これらは今や、カタカムナの代名詞とも呼べるほど有名になりました。これらは2首にまたがって綴られた「いろは歌」のような48文字の五・七調の歌になっています。これを以下に示します。

第5首

ヒフミヨイ マワリテメクル ムナヤコト

アウノスヘシレ カタチサキ

第6首

ソラニモロケセ ユエヌオヲ

ハヱツヰネホン カタカムナ

最後の「カタカムナ」を除いて、48文字にて構成されています。また、これらウタヒの各図象の中心には、カタカムナ図象が描かれています。

現代語に訳すと、次のようになります。

アマの本来性は、ヒフミヨイ(正)、ムナヤコト(反)の旋回(球性)循環(渦流性)にあり、

それは極限(マ)まで繰り返し(周期性)続くものである。

そして重合互換(統合)、分化(微分)、還元(崩壊)も、

そのアマの本来性に基づく自然則であって、理屈ではない。

それが万象万物に受け継がれて、すべてのものが発生するが、

その根源は片々の潜象(アマ)にある。

このように、48音のすべてを一回ずつだけ使ったコンパクトな表現を用いて潜象物理のパターンを全て網羅し、しかもサトリの本質を示すという、離れ業的なウタヒとなっています。

また、48の音は一つ一つに意味があるだけではなく、この48音で人間の発生音のすべてを含み、一応どのような言語でもこの48音を使えば簡単に書くことが出来ます。これは、日本語だけにある特徴だと言われています。

ヒフミヨイのウタ

ヤタノカガミ図象の横線を地平線とすれば、縦線は中央に人が立って見ていることを表すことになります。上の半球がヒル、下の半球はヨルを表します。

ヒフミヨイ マワリテメクル ムナヤコト

とは、

「ヒガシの日の出の処を(ヒ)として、そこから順に(フ)、(ミ)、(ヨ)、(イ)と、左回転で(マ)、(ワ)、(リ)ながら(メ)、(ク)、(ル)ことにより、(ム)、(ナ)、(ヤ)、(コ)、(ト)と、文字をつくった。」

という、造語のことわりを述べています。ここで、(メクル)には、回る、あり捲る、といった意味も含まれています。)

ヒフミヨイの半球は「正」を、ムナヤコトの半球は「反」を表し、天体から極微世界までの宇宙の森羅万象は、正反の旋転(自転)と、循環(公転)による「球の性」(マリ性)によって抽象されることを表しています。

明らかに、ヒフミヨイムナヤコトは、1から10までの数を意味し、十進法が採用されていることがわかります。

また、

(ヤ)は極限律を

(コ)(ト)の(ト)は統合及び正反の重合

を表します。

また、

(コ)は(ヤ)と(ヒ)の加算(8+1=9)

であり、

(コト)は統合(ト)に至る過程の周期性

をも意味しています。

ここで、楢崎皐月氏の解釈によれば、1から10までの数詞の順列は、宇宙に関する根源の力である<カ>の持つ基本的性質の旋転性(自転)と循環性(公転)によって、膨張と融合が繰り返されることで、すべての生命が形成される過程を直接に表現しています。

ヒは一つであり、もののハジマリ、未だ動かざる状態、

密か、玄(真っ暗闇)の思念、あるいはこれと対照的に

陽、火、日等の思念として使われる。

フは二つであり、宇宙の始元のもの(ヒ)が、膨張性、収縮性の

二方向に発現することであり、分裂して増(フ)える思念。

ミは三つであり、中身のミで、

確かに存在はしているが、隠れて見えないものの思念、

潜象過程でのイカツミ(電氣)、マクミ(磁氣)、カラミ(力)の

「ミの領域」にある素量を指し、これらは現象のココロでのみ

感じることが出来る。

ヨは四つであり、

現象界の四相(膨張性、収縮性、抗膨性、抗縮性)があり、

アマの本性から現象界に引き継がれた性質。

イは五つであり、

電氣、磁氣、力の三つに時間と空間が加わったもので、

現象界に属している。

イの連続(チ)がイノチ(命)。

意思にも通じる概念。

ムは六つであり、

イの重合によって六方(前後、左右、上下)に拡がって

体積量(質量)を持つに至った段階。

産(ム)すの思念。

ナは七つであり、

アマの渦が膨張、収縮を繰り返して成(ナ)ったものの思念。

現象界には7の周期性(例:一週間は7日)が存在する。

成ったもの、代表するもの、または分身の意味もある。

ヤは八つで、

飽和安定(ヤスラギ)の状態、極限の意味にもなる。

現代理学でいうオクタント(完全飽和)の法則に一致する。

コは九つで、

完全数8を超えて転がって、次元が高まる思念

(これをココノツという。)

また、ヤとヒの加算で、十(統合、融合)の過程に至る、

繰り返しの周期性、コロガル性質、微小なものの思念。

トは十(トオ)で、

トキ(時間)とトコロ(空間)を融合したもので、

時空融合(解ける、溶ける、融ける)の絶対空間の思念。

このように、一から十までの数列によって、物質や生命がヒ(始元の状態)から出発して、渦巻き螺旋状に生成発展して次元が高まり、より高次元のカムの世界に還元融合していく過程が示されているのですが、この過程がマワリテメグルと表現されているのです。

「アウノスベシレ」とは、

「重合(アウ)は、互換によることを知れ(シレ)」

の意味です。

(ア)(ウ)(重合)

(ノ)(ス)(へ)(互換)を スベとは「スル方向」、術、総

(シ)(レ)(知れ) シは「示し」、レは命令形

「カタチサキ」は、

「(カ)(タ)(チ)(形)を(サ)(キ)(分解)して48個の文字を作った。」

事の説明でもあります。

「アウノスベシレカタチサキ」とは、

「統合」と「分割」のアマの本性のパターンを示しています。

「マワリテ」はアマの始動(イザナミ)を、

「メグル」はアマの渦巻きが集合・収縮しマトマル性(イザナギ)を表し

それらは同時に存在し、集合、互換、共存、共役している相(スガタ)であることを、

「アウノスベシレ」とサトしたという意味でもあります。

(ソ)(ラ)(ニ)(モ)(ロ)(ケ)(セ)とは、

図象の「大円周の輪の外側を全部消して(モロケセ)つくられている」

ことを意味し、そしてそれは

「理屈はないのだ」

と造語上の説明をすると共に、

カタチサキ(分化)に対するアマの還元を意味し、

「『外に現れた』(ユ)(湧出、発生)の、(エ)(増殖)も

(オ)(六方八軸の立体に起ること)も

(ヲ)(四相にマトまってヲサマル)のすべてであり、

その元にアマが潜在しているのですが、

それを客観することはでき(ヌ)。」

というコトワリをサトす意味でもあります。

そのような「万物万象」の生成過程、分化還元の相、つまり

(ハ)(ヱ)(生える)(ツ)(個々のもの)の

(ヰ)(ネ)(根源の)(ホ)(ン)(もと、合符)を

カタカムナのウタヒの図象が示している。

という意味で、「ハヱツヰネホンカタカムナ」で結んでいます。

(ヰはサトリを示し、トリヰはその象徴でもありました。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?