京都水族館 報告レポート(2022/11/6)

1.はじめに

こんばんは。IWAOです。今回は、京都水族館に行ってきました。ここは、どのような水族館だったのか、私が実際に見て、思ったことと感じたことについて解説していきます。

2.京の川

まず、京都の流れる川の中でも「鴨川」と「由良川」に生息する生物の展示がされていました。

入口からすぐ歩くと、京の川を再現した展示で私達を出迎えてくれます。ここのオイカワとヤリタナゴの婚姻色がとてもきれいでした。また、入口から少し歩いた所の展示は、日光が直接差し込み、水槽の上を水が流れている上、滝の流れも再現されていて、とても気持ちのいい展示でした。

(*私は、ここに住みたいと思いました。)

3.オオサンショウウオ

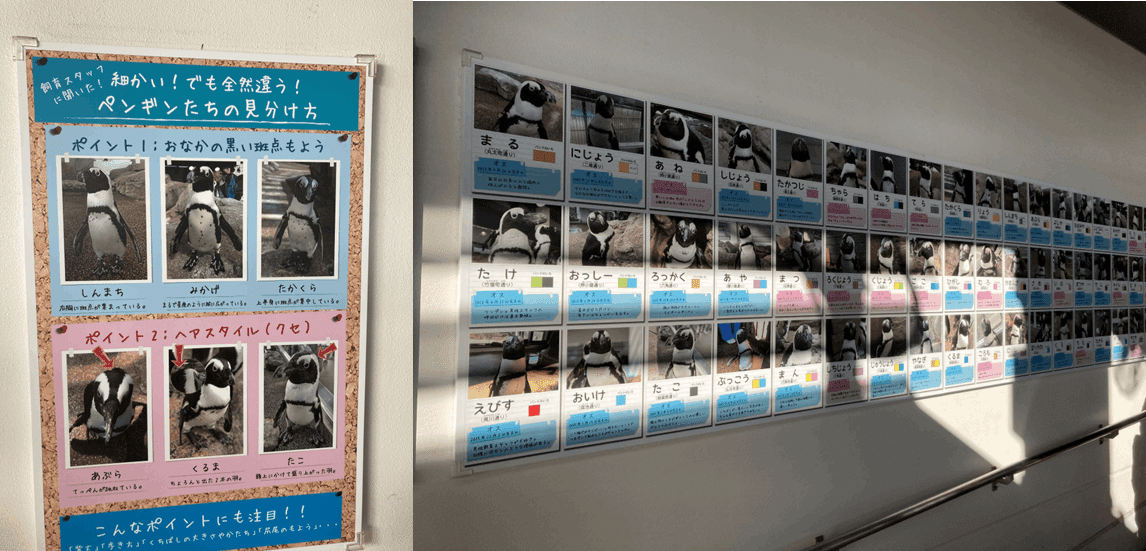

京都水族館といえば、「オオサンショウウオ」が見物展示となっています。オオサンショウウオとは、何者かを研究、展示する最前線の水族館であり、オオサンショウウオに対する愛情が異常な水族館になります。

私は、オオサンショウウオの展示は単体飼育での展示を見るのが多かったため、饅頭みたいに重なるほど多頭飼育しているのに驚きました。

写真のようなオオサンショウウオの多頭飼育が魅力だけでなく、オオサンショウウオとは何者かを解説するためだけのスペースが作られました。ここでは、普段,どんなところに住み、どんなライフサイクルを営んでるのかや骨格の特徴、食べ物の特徴などなどがパネル展示で解説されていました。一方、こちらのスペースでは、単体でオオサンショウウオが飼育されており、一匹をじっくり見てほしいことを感じました。

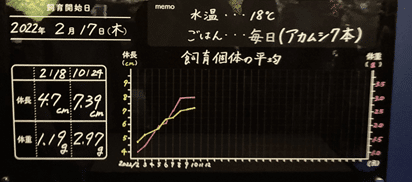

この展示で面白いなと思ったのは、成長段階別で展示している所になります。両生類だから、成長によって姿・形が変わるため、それを見えるようにした所がいい展示だなと思いました。また、オオサンショウウオというと「でかい」のイメージが強く、このような大人の個体を見る機会が多いです。しかし、どのように幼少期を過ごすのか、いつまで生きるのかなど、分かっていない点が、多い生きものになります。よって、ここでは、幼生を飼育することで、どのように成長するのかを私たちにリアルタイムで教えつつ、研究するという展示が行われています。

ここでは、生まれて1年目と5~6年目の個体が展示されています。生まれて1年目は、全身黒の一般的なサンショウオのような容姿をしており、生まれて5~6年ものは、大人のような茶色で斑点がつくようになっています。

また、今、京都のオオサンショウウオは、存在の存亡をかけた大問題に瀕しています。これは、じっくり解説したいので、別の章で書きます。

4.京の海

この京の海の展示は、日本海側の海(若狭湾)の生物の展示となります。ここ魅力は、サメとエイになります。ネコザメとホシエイがめちゃくちゃでかいことが最も印象に残りました。

右の写真のホシエイですが、飼育員さんが掃除をしてました。これは、2階のから撮影したのですが、これで大きさが感じられると思います。)

他にも、マダイ、イワシ、アジ、イサキ…と食卓に並ぶ魚が展示されていました。スーパーなどで見られる魚がこの展示で見られるということは、日本海の生物の豊かさが、私たちの食卓を支えていて、私たちは、その恩恵を受けて生きているということを教えてくれると思います。

5.ペンギンの部屋

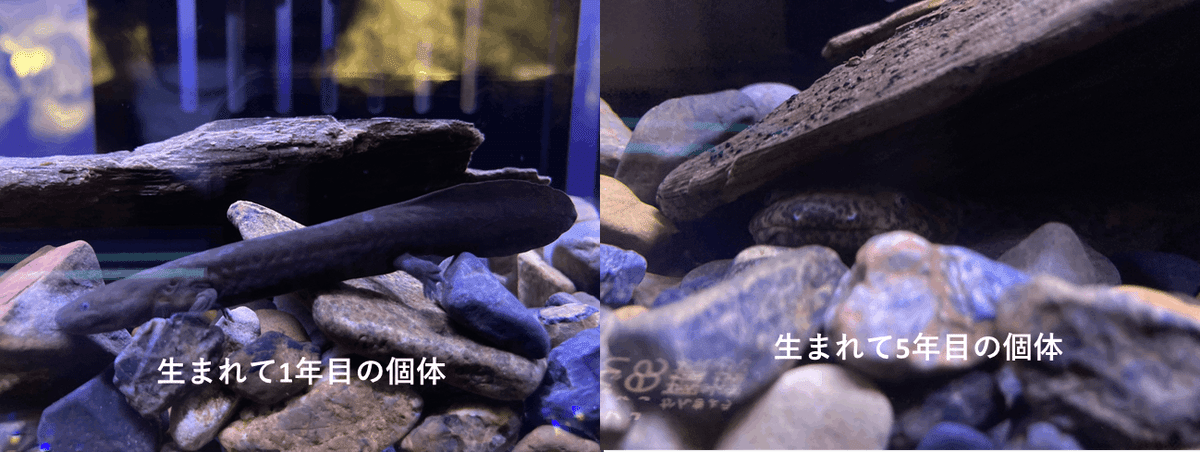

ここは、ケープペンギンが展示されています。ケープペンギンは、アフリカに生息するペンギンになり、多くの水族館で展示されています。この展示で面白かった点は2点になります。

一つ目は、ペンギンの相関図、個性を見せてくれる所です。ただ、可愛いペンギンがいるのではなく、飼育員さんや個々のペンギンとどのような関係を持っているのかについて説明しています。また、どこに色がついているのか、どういう性格があるのかは、個体ごとに違いがあります。それを一匹ずつ丁寧に、そして、どこで個体を見分けてるのかとのポイントも説明しています。

今回、ペンギン展示で最も見れてよかったのは、「抱卵」している所になります。私は、本物を初めて見ました。飼育員さん曰く、「この卵は、偽卵で本物は、孵卵器で温めている」とのことでした。つまり、卵は偽物でも孵卵している個体は、本当に産卵した個体であるということです。

6.山紫水明、京の里山

ここでは、京都の水辺生物の展示と里山を再現した展示がされています。

山紫水明で面白かったのは、「ミナミイシガメ」になります。ミナミイシガメは、京都市の天然記念物に指定されているにも関わらず外来種です。このミナミイシガメは、台湾が起源と考えられています。

天然記念物とは、文化庁にて下記のように記述されています。

…「動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの」のうち重要なもの…

天然記念物は,日本列島の成り立ちを示す地質現象や,過去の生物の姿を知ることのできる化石,日本列島の生物地理学的な特性を示す固有種等の動植物などで,日本列島がたどってきた「自然史」としての意義を持っています。さらに,人がかかわり,作り上げた自然,すなわち巨樹,ホタルなど日本人の自然観の形成に寄与したものや,並木,家畜・家禽など,人がかかわって作り上げたものなどで,私たちと自然との親密さを物語る「文化史」としての意義も持っています。

ここでは、純粋に自然現象のみで作られたものが天然記念物に指定されているわけではないことが説明されています。京都市は、1982年に天然記念物にしてしましたが、経緯などはまだわかっていません。(申し訳ありません。)ただ、京都市のホームページにて、下記のように説明されています。

京都盆地内に棲息している特異な分布を示す動物として貴重である。

つまり、京都の指標生物として指定された可能性があります。

外来種が天然記念物に指定されている例は、ミナミイシガメだけに限った話ではなく、「ヤエヤマセマルハコガメ」が、その代表例になります。ただし、これは、密輸経由の個体が、本来の生息地ではない場所(宮古島)に定着し、現地の生態系を脅かす厄介な外来種問題を引き起こしています。

他にも、「春採湖のヒブナ」があります。これは、ヒブナが、自然発生したと考えられていましたが、今回、ヒブナのミトコンドリアDNAを調べた際、100年前に放流された金魚のDNAが見つかりました。つまり、春採湖のヒブナは、現地のフナと金魚の交雑によって生まれたものとなります。https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2022-10-21

京都水族館最後の展示は、里山の復元展示になります。

ここで面白かった点は、棚田になります。今回は、畑になり、冬の野菜が栽培されていました。パンフレットでは、田んぼとして利用されている所が写真で使用されていました。私の予想ですが、春から夏は田んぼとして使って、秋から冬は畑として使用していると考えられます。

私の地元にもこんな感じで石垣で田んぼが作られた所があるので、そこで過ごしていた日々が懐かしく感じられます。しかし、田んぼをやらなくなった所もあり、耕作放棄地になってしまったところもあり、寂しくも感じます…

7.オオサンショウウオの興廃、この一瞬にあり

最後は、オオサンショウウオが、京都から姿を消そうとしている問題について解説します。これは、オオサンショウウオに限った話ではありません。日本各地で、世界中で起こっている問題になります。

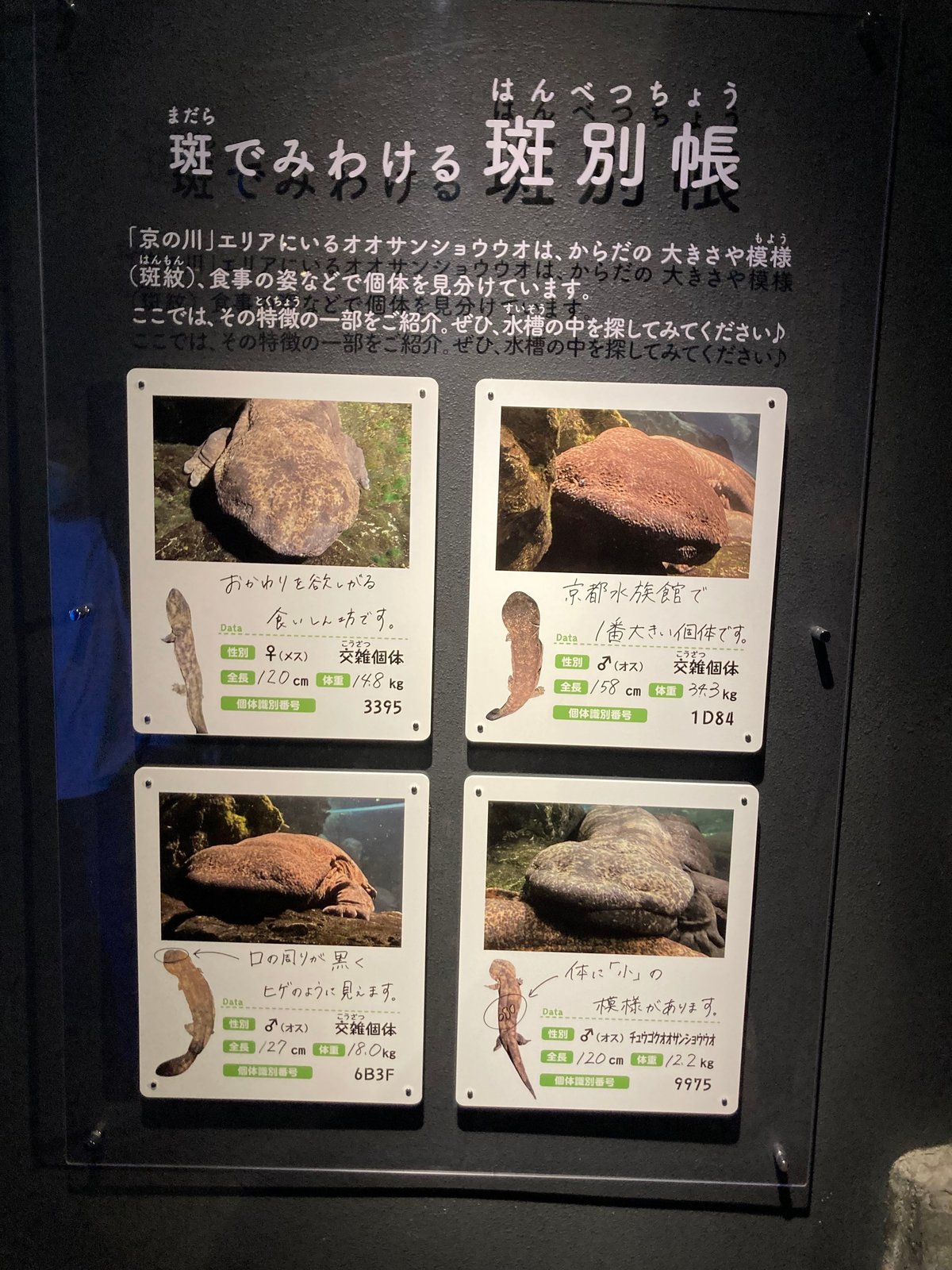

最初の展示は、「京の川」で、そこでオオサンショウウオについても解説がされていました。その時に出された数字に衝撃を受けました。このグラフの「90.3%」と「8.1%」の数字は何を意味するのでしょうか?

正解は、「90.3%」は、チュウゴクオオサンショウオとの交雑の割合で、「8.1%」は、チュウゴクオオサンショウオの割合になります。つまり、純日本のオオサンショウウオは、残りの1.6%(個体数にして4匹)分しかいないということを示しています。

今回、展示されていたオオサンショウウオの多くが、交雑種の展示になっていました。先述したオオサンショウウオの幼生の個体も全て交雑個体でした。

チュウゴクオオサンショウは、食用目的で日本に輸入されました。しかし、逃げ出したり、捨てられたために交雑が起こってしまったと考えられています。チュウゴクオオサンショウオとの交雑で起こる問題は、「遺伝子汚染」になります。日本で独自に進化したオオサンショウオを内側から滅ぼすことになります。日本列島ができた頃からオオサンショウウオは、独自の進化を積み重ね、日本の環境に適応しました。つまりに、世界中どこを探しても日本にしかいない固有種になります。日本にしかない生物であり、存在そのものが、日本の自然の貴重な財産であると言えます。日本の自然から生まれた貴重な財産をチュウゴクオオサンショウオと交雑することで均質なオオサンショウウオを生み出してしまう、つまり、日本独自のオオサンショウウオを滅ぼすのは、日本の自然を破壊すること以外に他なりません。

もっと酷い場合は、「避妊個体」を生んでしまうこと、つまり、「子孫が残せない個体を作ること」になります。オオサンショウオで確認されたわけではないようですが、交雑によって避妊個体が生まれると仮定しましょう。避妊個体が生まれ続けた場合、オオサンショウオそのものが絶滅することになります。河川の生態系の上位捕食者であるオオサンショウオの絶滅は、生態系のバランスを崩します。一部の種類が極端に増えたり減るなどの異常を起こします。その結果、河川の状態を良くする生物が減り、災害を引き起こしたり、私達が自然から受け取れる恩恵そのものがなくなる・減ることや自然の景観を破壊する要因にもなりえます。つまり、オオサンショウウオの絶滅は、私たちに不利益となって必ず返ってくることを意味しています。

遺伝子汚染の問題点は、進化の道筋を破壊することだけでなく、生態系の破壊にもつながりかねない危険を持っているということになります。この遺伝子汚染は、オオサンショウウオだけでなく、「メダカ」、「ホタル」、「タナゴ」、「カブトムシ」、「クワガタ」など取り上げればきりがないほど多くあります。ここであげた例は、私たちが自然だけでなく、ペットショップなどでも簡単に手に入る生きものばかりです。本来の生息地でないものを逃がすことで、進化の積み重ねだけでなく、その地の生物を絶滅させることになりかねません。よって、産地がどこのものか分からないものを野外に離すことは、絶対にやってはいけないことをオオサンショウウオの遺伝子汚染から学ばなければならないと言えます。

8.まとめ

内陸型の水族館で、オオサンショウウオに異常な愛情を持つ水族館でした。内陸型の水族館であるにも関わらず、イルカやアザラシ、アシカを飼育しているのに驚きました。

このような大型の生物を飼育している場合、濾過がどうなっているのかを聞きたかったのですが、残念ながら、時間になってしまいました。よって、次行くときに飼育員を捕まえて聞いてみたいなと思います。

オオサンショウウオからは、日本の生物多様性の豊かさだけでなく、その危機も体現する生き物であると感じました。京都のオオサンショウウオが、今、危機的状況にあるが、これを解決してほしいと同時にオオサンショウウオから他の生物にも同様のことやこれ以上の被害の拡大を防ぐ啓発の教材にもなるべきであると考えます。

オオサンショウウオを売りにした水族館ということで、行ってみましたが、とてもいい水族館でした。もう一度行ってみたいなと思いました。

以上になります。ここまで読んでくださりありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?