サンシャイン水族館 報告レポート(2022/12/5)

1.初めに

こんにちは。こんばんは。IWAOです。今回は、サンシャイン水族館に行ってきました。ビルの屋上にある水族館という非常にユニークな水族館でした。この水族館の見どころ、面白い点について解説していきます。

屋内展示編

2.サンゴ礁

今回は、水族館の中に入った初めの展示は、サンゴ礁に住む大水槽の展示です。キンギョハナダイ、ハナゴイなどの海水魚が私達を出迎えてくれます。(彼らは、性転換をする面白い魚です。)

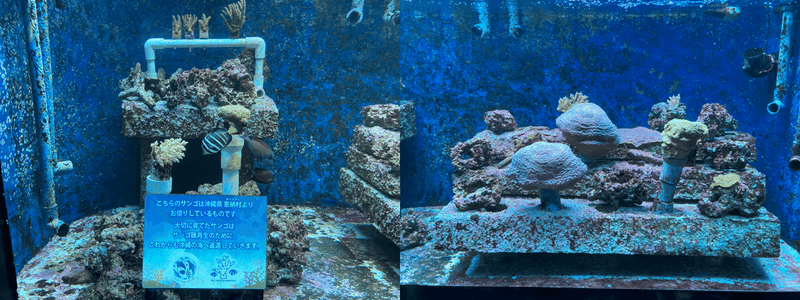

この見どころは、サンゴ礁にする熱帯魚ではなく、本物のサンゴを展示です。サンゴ礁には、色とりどりの魚がいるだけでなく、その種類も多いです。その上、魚に限らず、生き物も多く、海のオアシスとも言われます。そのサンゴ礁で多くの生き物が見られる要因は、当然サンゴそのものになります。

サンゴは、自身で光合成ができないため、光合成を行う「褐虫藻」という植物プランクトンをサンゴ内に住まわせます。その中で、サンゴが生存活動で出した老廃物を褐虫藻に提供し、褐虫藻は、その老廃物を利用して光合成を行い、栄養の一部をサンゴに提供します。つまり、サンゴと褐虫藻は互いに利益になることをしているため、相利共生の関係にあると言えます。

(*サンゴは、植物ではなく、動物です。)

ただ、サンゴは海に生息しているため、波や潮の満ち引きにより、砂や石等が運ばれます。そのゴミがサンゴに引っかかってしまうと、褐虫藻の光合成の影になってしまいます。つまり、取り除かないといけないゴミです。そのゴミを取り除くために体中に粘液を張り、その粘液に引っかかったゴミを体外へ排出します。この粘液は、毒などを当然持っていません。そして、タンパク質でできています。つまり、その粘液を利用するものがおり、動物プランクトンがその粘液を食べます。その動物プランクトンを追って小魚が集まります。さらにその小魚を食べるためにより大型の魚が集まります。つまり、サンゴの粘液を基礎にサンゴ礁の生態系ができています。

しかし、サンゴ礁は、全世界で減少している傾向にあります。現地の自然破壊、オニヒトデの大量発生、温暖化などが原因に挙げられます。その中でも「温暖化」は、サンゴ礁に脅威になります。サンゴに適した水温は、25~28℃となります。高すぎる低すぎる水温には生息できない、つまり、サンゴの生息できる条件は非常に狭いということになります。そのため、1℃の水温の上昇は、サンゴへ大きなストレスになります。現在の温暖化が、サンゴにストレスとなり、高水温状態が長く続くと体内に共存する褐虫藻が外へ出ていってしまいます。これが、白化現象になります。その結果、褐虫藻が提供していた栄養をサンゴは得られず死んでしまいます。気候変動そのものは、人類社会に脅威になります。同時に、温暖化によって、人類以上に悪影響を受ける生物がいるということをサンゴが教えてくれます。

沖縄のサンゴも減少傾向にあります。そのため、サンシャイン水族館では、沖縄の恩納村のサンゴを繁殖させ、増やしたものを現地へと返す活動を行っています。

3.生き物たちの不思議

この展示で面白いと同時にレアだなと思ったものは、「ウィーディーシードラゴン」です。これは、めちゃくちゃでかいタツノオトシゴで、オーストラリアに生息する固有種になります。ヒラヒラしていて、これは、海藻に擬態しているためになります。海藻に擬態しているためにフリルのようなものがたくさんついています。

ウィーディーシードラゴンは、当然、魚の仲間でヨウジウオ目に入ります。面白いポイントは、繁殖法です。メスがオスの腹に卵を産んで、オスが育てるというやり方をとります。タツノオトシゴの多くに当てはまるものです。私は、魚の繫殖というと「水草や砂利の中に卵を産み付けておしまい」の印象が強いです。しかし、それだけでなく、卵を守る種であったり、巣を作ってメスを誘う、口の中で飼育する…などと繁殖法は多様です。その多様な繁殖法であっても非常に独特な所が面白いです。また、ウィーディーシードラゴンのようなのでかいタツノオトシゴは、ここくらいじゃないと見れないのではないかとも思います。

他にも、トゲウオ目の展示が面白かったです。ここにいるもののほとんどが、目レベルだと同じ分類になります。姿、形が違っても共通祖先から多様な姿・形へと分岐したというのは、不思議なものですね。

4.冷たい海

ここの見所は、「ゾウギンザメ」になります。ゾウと名前がついており、ゾウのような長い鼻が特徴です。主に、水深200mに生息しています。また、サメという名前がついていますが、私たちの知っているサメとは、また別物になります。

サメとは、別の存在であるのは、分類が違うからにります。魚の分類は、大雑把に分類すると下の図の3つのようになります。顎のないヌタウナギ・ヤツメウナギ、骨が軟骨でできている軟骨魚類、私たちの大部分がイメージする魚(コイ、ナマズ、イワシ、マグロ…)などが硬骨魚類、つまり、骨が石灰化して固くなっている魚です。

では、ゾウギンザメは、どこに分類されるのでしょうか?正解は、「軟骨魚類」になります。その軟骨魚類も、全頭亜綱と板鰓亜綱の2種類に分かれ、全頭亜綱に分類されます。

彼らサメ・エイとの違いは、「鰓孔、つまり、鰓穴の数」に違いがります。下のサメやエイの場合、5対から7対になりますが、ゾウギンザメ含む全頭亜綱は、1対となります。つまり、分類としては、私たちが考えているよりも遠い所にいるということになります。

(海遊館にて撮影)

(葛西臨海公園水族館にて撮影)

サンシャイン水族館のゾウキンサメの最大の特徴は、産卵しているという点になります。2個の卵を9回、計18個の卵を産みました。その産卵の面白いポイントは、以下の点になります。

産卵したゾウギンザメは当館搬入前に1年以上オス個体との混泳がない状態であったため、過去の交尾で得た精子を長期間体内に保管していたものを使って受精したか、単為発生(交尾をせずに繁殖する)の可能性があると考えられます。

特に、単為生殖を行っていたとしたら、すごいことですね。ただでさえ、ゾウギンザメには分からないことが多いので、単為生殖もどのようにしたら行われるのかもわかったら、彼らの保全、サメの保全に役に立つのでは?と思います。また、トラフザメの繁殖についても面白い動画があります。是非、ご覧ください。

*分類について参考にした資料一覧です。もし、深掘りしたい方がいたら、ご覧ください。

5.サンシャインラグーン

この水槽で大型の魚が展示されています。その代表例として、ナポレオンフィッシュ、トラフザメ、マダラトビエイ、ナルトビエイが挙げられます。

うまく撮れなかったのですが、トラフザメがターンをしています。過去に何回か来たときは、休んでいることが多いです。

私もですが、サンシャイン水族館というと、ここを思い浮かべる人が多いと思います。その中でも、トラフザメは、サンシャイン水族館を代表するアイドルのような存在だと思います。

6.タチウオ

サンシャインラグーンを抜けたすぐに生きたタチウオが展示されています。魚屋等で売ってる白身魚で、塩焼きにすると最高にうまいです。名前の通りでもあるが、立って泳ぎます。背鰭が非常に長く、これをヒラヒラさせて泳ぎます。

タチウオの他の特徴は、歯がめちゃくちゃ鋭いことです。それで、獲物となる小魚等を捕らえています。魚屋だと、この歯の部分が、切られて売られています。

タチウオは、あまり展示されてない上、とてもデリケートな魚のため、飼育が非常に難しいです。ここの個体は、水深10mから60mのものを釣り上げたものになります。輸送も「いかにして、触らない、刺激を与えないで、送るのかが大変だった」と振り返っています。

生きているものは、とてもきれいです。また、タチウオの名前の由来は、2通りあり、「立って泳ぐから」と「太刀のような光沢を持つから」になります。私は、両方正しいと思いますが、皆さんは、どう考えますか?

でも、目が白く濁っていたり、口先がつぶれていたりするので、飼育の難易度が非常に高い魚であることもわかります。飼育員の方々、お疲れ様です。

7.淡水魚、アマゾン

2階に上がると、主に淡水魚、爬虫類・両生類の展示がメインになっています。淡水魚の展示は、「ここでないと絶対に見れない」ような超目玉というものは、ありませんし、うまくいけば、熱帯魚ショップで手に入るものも多くいます。ただ、アマゾンやアジア、アフリカの自然を再現したような展示になっており、現地の自然をリアルで感じられるようになっています。

奥のアジアアロワナもピカピカの金色をしていました。

15㎝近くあり、私の飼育目標はこの個体みたいにすることです。

ここで、魅力的だと思ったのは、アマゾンのスペースのピンクテールカラシンになります。私は、イエローピンクテールカラシンの方を飼っていますが、ここではスポットピンクテールカラシンも一緒に展示されています。

私のイメージだと、ピンクテールカラシンというと、イエローが第一印象ですが、スポットがいたと分かった時は、めちゃくちゃ興奮しました。また、

腹びれ、臀びれの黄色が特徴です。他のピンクテールカラシンと比べると小柄です。

あ、奥にスポットがいます。

赤と青色の線が入ってる所が最大の特徴ににあります。

イエローピンクテールカラシンとスポットピンクテールカラシンのちがいとは、何かについて疑問を持っています。それは、生息地なのか、ニッチななか…とまだ判明していません。

今更ですが、カラシンって、めちゃくちゃ多様だなと思います。スマートなものから、四角形のものまで色々います。この多様性がめちゃくちゃ面白いです。アフリカにもカラシンはいるので、カラシンの進化について、いつかは調べてみたいですね。多分、大陸移動と考察しています。

大きいものから、小さいものまでとても多様です。

(コイ科もそうだろと言われると…)

8.マングローブ

マングローブとは、海と河川の中間地点となる森林を指します。海の中に森林が出没しているのを想像してもらえるといいです。ここでは、マングローブに生息する生き物を展示しています。オニボラ、テッポウウオ、トビハゼが代表格となります。

日本にも、マングローブはあり、そのちゅうしんは、沖縄などの温暖な地域にあります。しかし、海外では、開発の影響で、その面積を減らしており、その保護をどうするのかが問題になっています。

近年だと、ブルーカーボンとしてマングローブ林は、気候変動対策の炭素の吸収・固定の能力の高さが高く評価されています。もし、その辺りが知りたい方は、以下の本を読んでください。

9.日本の川

ここでは、日本の淡日魚が展示されており、屋内展示の最後の展示となります。その中でも嬉しいと思った展示は、ニッポンバラタナゴになります。

ニッポンバラタナゴは、タナゴの中でも一番のお気に入りです。

彼らの生息地は、山奥とかではなく、里山などの身近なため池、つまり、目の前の自然に生息します。しかし、開発、外来種の影響により、絶滅の危機にあります。琵琶湖では絶滅し、他の地でも絶滅が心配されている非常に貴重な淡水魚です。これは、ニッポンバラタナゴに限った話でありません。他のタナゴでも全く同じことが言えるうえ、地域によっては事情はより深刻になっています。「タナゴだけ守られれらばいい」とは決して思いません。しかし、「タナゴを守ることが間接的に日本の自然全体を守ることに繋がれば」と願います。

そして、この日本淡水魚最大の見所は、日本淡水魚の大型水槽です。とにかくアユとカマツカがデカかったです。彼ら以外にもズナガニゴイ、オイカワなどががいました。ガボンバっぽいみたいをしてた真ん中の水草と右側の倒れた水草が、いい感じに動いていて、日本の川らしく、流れがるというのを再現していて、見ていて気持ちよかったです。

この水槽を家に持ち帰りたいくらいですww。

屋外展示編

11.カワウソ

野外展示最初の展示は、コツメカワウソです。来館時の展示は、全てメスでした。ここでは、繁殖させた記録もあるため、繁殖個体の可能性があります。

カワウソは、寝ている所、泳いでいる所、すべてが可愛いです。しかし、ペットには、向かない野生動物です。ペット需要が絶滅への圧力になるという深刻な問題を起こしています。最近、ワシントン条約の付属書Ⅰに記載され、商業用の取引がほぼできなくなりました。可愛いと癒されることはいいことですが、動物園、水族館の中までの話です。また、カワウソのような問題を引き起こしている生き物もいます。カワウソの問題が、他の生き物への解決の糸口になってほしいです。

12.ケープペンギン

サンシャイン水族館の見どころの一つが、ペンギンの空中遊泳です。背景をビルにした水槽で、ペンギンが空を泳いでいるように展示されています。

水槽そのもののつくりは、かまぼこ形みたいに抜けているため、真横からも真上からもペンギンが楽しめる作りになっています。

13.きめらきの泉

円形の水槽が2段あり、上の方でシルバーアロワナ・ドラドが飼育され、下の水槽で小型熱帯魚を展示しています。今すぐ触れそうな所にアロワナと熱帯魚がいます。

運が良ければ飛ぶはずです。

小型熱帯魚は、ゼブラダニオ、ラミノーズテトラ、オトシンクルス、エンツユイなどと水族館以外でも見れる熱帯魚が多くいました。

14.オタリア、カリフォルニアアシカ

オタリアとカリフォルニアアシカが展示されています。パッとみた感じ、両者の違いは、顔で見た時、アシカの方がスマートで、オタリアの方が、図太い感じでした。

オタリアがいるのだと驚きました。大体の水族館では、アシカはいるが、オタリアは、あまり見たことないです。また、オタリアは、シャチに水中に引きずり込まれる専門の生き物、つまり、食われる専用の印象が強いです。

ここのトレーニングは、ほぼ毎日公開されており、今回は、アザラシとアシカの違いとは何かについて説明してくれた。一番の違いは、「陸上あるいは、水中にどちらににどれだけ適応してるか」になります。陸上の生活に適応したのがアシカ、水に適応したのがアザラシになります。アザラシは、陸上では、イモムシみたいに動いている印象が強いです。つまり、陸上では早く動けないということです。ただ、紡錘型をしており、泳ぐときに抵抗となるものはほとんどありません。水の中では俊敏な動きをし、深く潜るアザラシもいます。深く潜るアザラシの代表例として、ミナミゾウアザラシやバイカルアザラシになります。サンシャイン水族館では、バイカルアザラシが展示されています。なんと、水深300mまで潜るそうです。あと、ミナミゾウアザラシは、1000m近く潜ります。

まとめ

ビルの上にある水族館で、簡素なものかと思ったが、ここじゃないと見られないものもいて、いい水族館だったと思います。

見ものとなる魚も多く、「あ、この魚、前にテレビとかで見たぞ」みたいな感じで、アイドルとなる生き物も多い水族館だなと思った。

今後の課題として、ピンクテールカラシンの違いとは何かを明らかにしたいと感じました。ピンクテールカラシンの違いとは、よく分かってないのか、明確に生態に違いがあるのかにになります。ただ、ピンクテールカラシンはどう違うのかについてについて飼育員に説明を聞いた時、元は、ここの担当だったが、担当者が変わったために、ピンクテールカラシンが展示されるようになったとの説明を受けました。つまり、飼育員によって作りたい水槽は違うということです。

飼育員が、理想とする水槽があり、この水槽展示を作った人は何を思って、作ったのかを想像するのも面白いと感じました。今後、いい生き物を見て面白かっただけでなく、この水槽を作った人は、何を見てほしいのか、何を感じてほしいのかを考察してみたいなとも思いました。

以上になります。ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?