伊丹市昆虫館(2022/12/11)

1.初めに

こんにちは。こんばんは。IWAOです。今回は、伊丹市昆虫館へ行ってきました。11月に大坂自然史フェスティバルに行った時に、この伊丹市昆虫館が、生きたカブトムシ・クワガタの展示を行っていました。

ここで、学芸員の方から、是非来てほしいと言われ、今回行きました。伊丹市昆虫館に行って、面白いと思った所や見どころだと思った点について説明していきます。

2.10倍展示

まず、昆虫館に入って私達を出迎えてくれるのは、全体を10倍にした立体展示です。

10倍になっているので、普段、虫を見る時は、地面を下に見て観察するので、地面から虫を上に見て観察するの光景は違うなと思いました。つまり、虫たちが生きている環境を同じ視線から見ることができる、リアルな展示だったと感じます。

ここの展示で面白いと感じた点は、「①分解者の存在をしっかり再現したこと」、「②羽化、活動開始する瞬間を再現している所」になります。

「①分解者の存在をしっかり再現したこと」では、カブトムシ・クワガタのような人気なものに目が行きがちですが、私は、こちらの方が目立ちました。死体などを分解しないと、その自然のゴミが掃除されず、不衛生なままになります。その上、その死体などが分解され、その死体を構成していた物質が他の生き物の体を利用するために分解者の存在は必要です。つまり、分解者は、自然の縁の下の力持ちの存在ということです。

「②羽化、活動開始する瞬間を再現している所」では、これから空へと羽ばたくという瞬間の始まりを10倍に再現してます。飛んでいるシーン、止まって休んでいるシーンだけでなく、これらの生物が生涯に必ず通過する過程の瞬間を再現しているということになります。つまり、生きている時のリアルに徹底的にこだわった立体展示が行われていたということになります。

2.立体ミツバチ

10倍展示を抜けたら私達を出迎えてくれたのは、「200倍の立体ミツバチ」になります。

この立体模型は、ただでかいだけの模型ではありません。花粉がどこについているのか、ミツバチは、毛が生えており、どこにどのように生えているのかがリアルに再現されています。これがこの立体模型の面白い点になります。

後、後ろの台に上ると動かせます。

この後ろの台からこのハチを動かすことができます。しかし、面白いのは、これだけではありません。この左右に昆虫の進化の系統図が展示されていることです。

ここは、200倍の立体ミツバチだけが見ものではありません。なんと、この立体ミツバチをコントロールする台の左右に昆虫の進化の樹形樹があります。

昆虫分類を目ごとに分けています。どう分かれるのかだけでなく、この系統樹を立体的に分けた所が面白いです。平面図以上に目同士でどれだけ離れているのかが、分かります。

3.特別展示室

ここでは、学芸員の推し虫、食用昆虫、カブトムシ・クワガタが見どころの展示となります。

学芸員の推し虫

学芸員の推し虫は、スズメガ、チョウ、タマムシ、アリ…などとたくさんいました。私が、印象に残ったのは、まずは「ヒメタイコウチ」になります。タガメ、ゲンゴロウなどの水生昆虫の多くは、かなり数を減らしているため、見つけるととても嬉しくなるのが、学芸員さんのポイントになります。私も、小学校のプールで、ミズカマキリやタイコウチを見つけて家に持って帰っていたことをこの展示で思い出しました。なので、見つけると嬉しい気持ちがめちゃくちゃわかります。

別で学芸員の推し虫で面白いと感じたのが、「コノハチョウ」です。色々とチョウのイメージを壊すチョウです。休む時は、葉のように頭を下げる所、そして、花の蜜ではなく、腐った果実の汁、樹液、動物の糞尿を食します。皆さんがイメージするチョウと違いますが、そこが面白いと感じました。

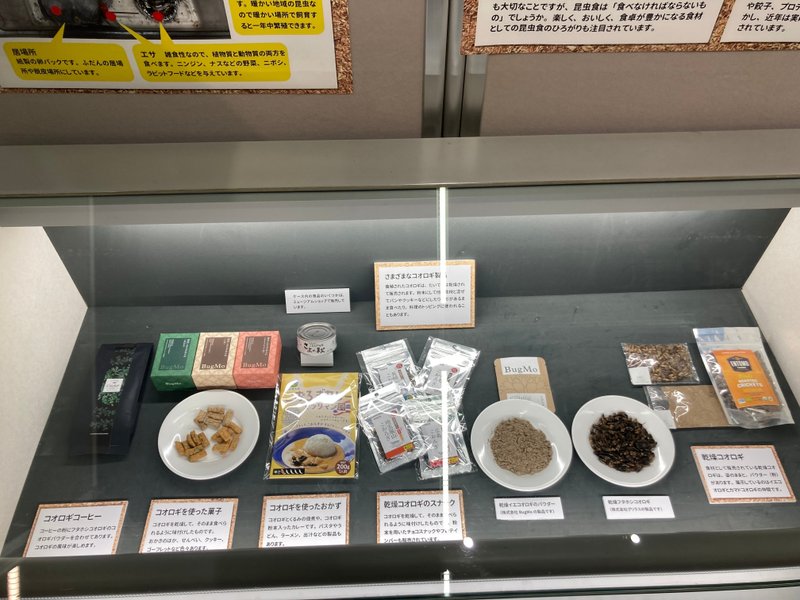

昆虫食

ここでは、食用にされているコオロギが展示されていました。現在、フタオシコオロギとイエコオロギの2種が食用として展開されています。突然、利用に向くと判断されたわけではなく、東南アジアで元々食用として利用されており、現在でも、コオロギの養殖が副収入となるため、重宝されています。かつて、日本の輸出品が生糸であり、蚕様と呼ばれていた存在みたいだなと思いました。

日本でも、昆虫食を展開しようとしている企業はあり、現在、3社がその開発を行っています(*伊丹市昆虫館調べ)。ここでは、コオロギから作られたお菓子、コーヒー、パウダー…とコオロギをもとに作った食品が展示されていました。コオロギを含めですが、昆虫食は、これからの食糧難への救世主として注目されています。

カブトムシ・クワガタ

ここで、世界のカブトムシ・クワガタが標本で展示されていました。ここでレアものだと感じたのは、「ブルーヘラクレス」です。ヘラクレスオオカブトは、天候条件や点灯によって、羽の色が変わり、ブルーもその一つになります。しかし、天然でブルー個体が出ることはまずありません。そのブルー個体が展示されています。これは、見ものだと思います。また、人工的にブルーを作った者もあり、それとの見比べもいいものだと思います。

他にも日本のカブトムシ、ヤマトカブトムシですが、その同じ属の仲間たちが海外にいます。その分類を知れただけでも良かったのですが、ヤマトカブトムシと同じ容姿をもったカブトムシがアジアにいます。事実だけでも知っていましたが、外国のカブトムシは、始めて見ました。

それをここで書きました。

世界のカブトムシ・クワガタで一番面白いと思ったのは、コーカサス・ゾウカブト・ヘラクレスの属レベルでの比較展示になります。

どれも同じではなく、地理によって種レベルで違いが出ることもあり、その違いを比較できるのが面白かったです。

特に面白かったのは、ヘラクレスオオカブトの比較です。ヘラクレスオオカブトは、12種類います。こちらに関しては、私の知識があること前提になりますが、下と上の角に突起の位置がどこにあるのかと何本あるのかでその違いが分かるそうです。

私は、どれがどれかはまだわかりません。

4.生体展示

ここでは、チョウ温室とはまた別で生きた昆虫を展示しています。まず、私の目を引いたのは、カブトムシ・クワガタです。どうしても少年の頃の思いが今も生きているようですね。色々とトラブルもあり、ここのギラファノコギリクワガタの顎が引っかかって抜けられないとか、ニジイロが発情したり、オオクワがひっくり返たり…と

*この後、すぐに救助を要請しました。

当然、カブトムシ・クワガタ以外でも面白い展示はたくさんありました。その一つは、「ツダナナフシ」になります。固いものを食べるバカでかいナナフシです。そのナナフシの食べる物もですが、繁殖法にあります。それは、「単為生殖」をするということで、オスはまれにしか現れません。

さらにもう一つ面白い点は、「生息域外保全」を伊丹市昆虫館で行っているという点にあります。生息域外保全とは、以下のように説明されます。

希少動物の中には、生息地が密猟や環境破壊で脅かされていたり、紛争や内戦などで保護の手が届かない種も数多く存在します。そのため、生息地内での保全活動(域内保全)と並行して、生息地以外の場所での保全活動(域外保全)の拠点として、希少な野生動物を守る「種の保全」に世界中の動物園が連携して取り組んでいます。

つまり、本来の生息地以外の施設で種の保存を行うことを意味します。伊丹市昆虫館での対象は、「オガサワラハンミョウ」と「フチトリゲンゴロウ」です。オガサワラハンミョウの場合は、外来種であるグリーンアノールなどの捕食圧を受けて数を激減させました。現地でハンミョウを増やすだけでなく、この伊丹市昆虫館でも繫殖させ、その一部を現地に返しています。フチトリゲンゴロウは、生息地の縮小で、絶滅寸前と言われるまでに数を減らしています。そのゲンゴロウもここで繫殖させています。

見たくて見れるものではないと思うので、是非会いに行ってください。

5.チョウ温室

このチョウ温室は、伊丹市昆虫館の見所であり、日本各地の生きたチョウが見られます。ガラス温室で作られており、温室に入る前に面白いパネルがありました。ここで、今日会えるチョウが何匹いるのかが表示されます。このパネルにあるようにオオゴマダラがめちゃくちゃいます。その次に多く会えたのは、リュウキュウアサギマダラで、スジクロカバマダラになります。

この温室で、一番印象に残ったのは、当然、「オオゴマダラ」です。めちゃくちゃでかいチョウで、羽を広げたら、大人の手の平くらいあります。そして、ここで見れてよかったのは、「オオゴマダラの産卵」です。食草になるホウライカガミが置いてあり、その植物に産卵するのですが、なんと、私の目の前で産卵してくれました。卵もありましたが、別の幼虫も生れていました。

ここでは、チョウを飼育しており、羽化した個体をそのまま羽化させて終わりにしていません。つまり、飼育しています。チョウの餌は、花の蜜になります。その花の蜜を作り、蜜皿を設置し、それを吸うためにチョウが集まっていました。ただし、先述したように腐ったものを好むコノハチョウもいます。花の蜜だけでは、彼らの飼育ができないので、腐ったミカンを代わりにおいて、エサにしていました。

私もチョウを獲っていたことはありますし、飼育経験もありますが、「幼虫」かでしか飼育していませんし、成虫は、採取も取ってすぐに逃がしました。よって、チョウの成虫は、このようにして飼育するのかと感心しましたし、同時に、ガラス温室のような大規模な施設がいるので、大変難易度の高いことをしてると実感しました。

6.学習室

ここは、博物館の中にある図書室になります。ただ、昆虫に関する本があるだけの図書室ではありません。「目の前に生体がいる」図書室で、他の博物館とは違う個性がありました。

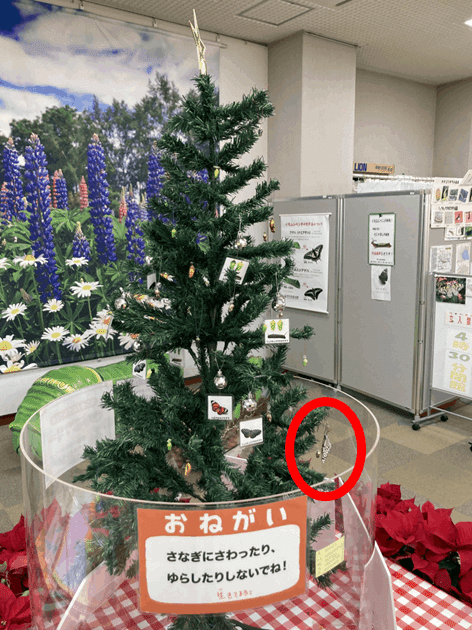

今回、入館した際、オオゴマダラのサナギがピカピカしていることを利用して、クリスマスツリー飾りにするという企画が行われていました。運がよければリアルタイムで羽化している様子が見られます。(*2022/12/25まで)

でも、あっちは、羽化直後に戦わせるという超鬼畜なことをやりますし、こんなことを現実でやったら、大炎上間違いなしです…

ツリーの企画は、期間限定ですが、チョウが羽化し、羽を固めるシーンは、ほぼ毎日見ることができます。場合によっては、生きたサナギや前蛹を見ることができます。

また、今期の限定ですが、「ナガサキアゲハの幼虫」をミカンで飼育しています。アゲハの幼虫は、指の関節部分を少し超えたぐらいの大きさであまり大きくはありません。しかし、このナガサキアゲハの幼虫はデカかったです。このナガサキアゲハは、何故、大きいのかを聞いたのですが、もともと大きい種類からだと言われました。ただ、でかい種類だからだけではなく、「温度、エサなどの栄養条件などの生育にいい条件が重なって大きくなる」と説明されました。つまり、環境も良くないとうまく成長できない、遺伝だけでは決まらないということになります。大きいカブトムシが欲しいなら、いいマットで飼わないといけないということと同じだと感じました。

学習室では、ガラス越しになりますが、「クロスズメバチ」と「二ホンミツバチ」の巣箱が起きてり、その巣の様子が観察できます。

クロスズメバチに驚かされました。12月の半ばという冬真っ最中の時期に行ったのですが、働きバチが活動していました。冬眠してじっとしていると思っただけにビックリしました。

二ホンミツバチは、流石に巣からでることはありませんでした。しかし、巣の中でじっとしているのではなく、巣を作っていたりして、働いていました。

7.特別展

来館時は、クモの巣がどういう形をしているのかを展示する「クモの巣コレクション」という特別展が実施されていました。(*現在は終了)

皆さん、クモの巣というと第一に網目上に木々に広がった網をイメージすると思いますし、私もそうです。

しかし、ジョロウグモのような木々に張るタイプの網目状以外の巣もクモは作ります。棒状の巣であったり(ジグモの巣)、扇型に張った巣(オウギグモの巣)、下へ伸ばすのは3本だけの巣(マネキグモの巣)、X字型の巣、ハンモック型の巣(ツリサラグモの巣)…等々とクモの種類が多ければ多いほどの分、巣は非常に多様です。

今回の企画展の内容とはずれてしまいますが、クモは、糸を張ることで、巣を作り、そこで食住を過ごしています。しかし、「生活の場」以外にもクモの糸は使い道があります。卵を保護するための殻として、または、タンポポの種のように移動手段として、つまり、クモの糸そのものの使い方が多様です。

クモというと、私たちは、「気色悪い」「変な巣を作っている」と悪い印象が多いです。しかし、人間に害がある悪い生き物ばかりとは限りません。彼らの存在がおかげで害虫の発生が抑えられるなど人間にも恩恵を与えてくれます。そして、今回の企画展の展示では、クモが作る巣は、私たちがイメージするものとは全く違うものをたくさん作り、様々な姿を見せてくれるということです。つまり、クモの姿の多様性が見えた企画展でした。クモの世界は沼でしょう。いつか、クモについても勉強してみたくなりました。

8.まとめ

この伊丹市昆虫館の面白いポイントは、「生体展示が目の前にいる」という所です。私は、昆虫館というと標本展示が多いイメージがあり、どうしても標本の方にウェイトが偏よると感じます。しかし、ここでは、実際に生きた昆虫を多く見ることができます。それは、水族館や動物園のようなケースごしだけではありません。目の前に、直接手で触れるような距離に昆虫がいます。触ってはいけないというのは、大前提になりますが、ケースに向こうで生き物を見るのとはまた、違う感覚を持ち、とても面白かったです。生きているという実感が持てるので、夢中で見れました。

また、今回は、運よくアゲハチョウの幼虫の特大サイズの模型が見れました。9月ごろに琵琶湖博物館で見かけたなと思い、学芸員の方に聞いてみた所、辺りでした。全国各地へ出張しており、今回は、休暇ということで実家へ帰っていたそうです。

最後になりますが、この伊丹市昆虫館は、昆陽池公園という自然公園の中に立地しています。非常に大きい池であるため、ここには、野鳥も集まります。昆虫館で虫を見た後にバードウォッチングをするにも最高の場所になります。是非遊びに行ってください。

以上が伊丹市昆虫館とはどのような博物館であるのかという内容でした。ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?