バッハ無伴奏チェロ組曲の話

「バッハの無伴奏チェロ組曲」それは、チェリストにとってのバイブル。

決して、大げさな表現ではないと思う。そして、だからこそ、これについてぼくなんぞがなにか評論しようということは恐れ多いのでやらない。ここでは、ぼく個人のバッハ無伴奏チェロ組曲遍歴について簡単に紹介するに留めるつもりだ。

幼少期からスズキメソッドでチェロを学んできたが、齢40過ぎともなれば、時代も移ろい、かつて慣れ親しんだその教本も、その収録曲がだいぶ様変わりしている。一番驚いたことは、いまの教本にはバッハ無伴奏チェロ組曲の1番のプレリュードが入っていないということだ。

ぼくが学んだ頃のスズキの教本8巻のラインナップはこうだ。

1.ソナタ ト長調 第1楽章〜第3楽章 サンマルティーニ

2.プレリュード バッハ無伴奏チェロ組曲第1番より

3.アルマンド バッハ無伴奏チェロ組曲第1番より

4.エレジー フォーレ

現行版だと、7巻に第3番の 「ブーレ 」が収録されており、全8巻の教本を終えた後の過程で教材として第3番全楽曲が定められているが、かつてあった、1番の「プレリュード」と「アルマンド」が外れているのである。チェロを弾く者は誰もが一度は憧れ、それどころか、人類史におけるマスターピースといっても過言ではない、バッハの無伴奏チェロ組曲。その中でも特に人々を魅了し、抜群の知名度を誇るのが1番のプレリュードなのである。

かつて、小学生高学年だったか、中学生だったか、さほど、クラシック音楽に興味のなかったぼくでさえ、1番のプレリュードは知っていたし、それを弾くことになんだか特別な感情を覚えたものであった。ちなみに、クラシック音楽に興味はなかったと言ったが、自分が学ぶ楽曲の素晴らしさや、それを弾く喜びはちゃんと感じていた。しかし、なにしろ、子どもだったぼくは何にも考えてなかったので、そこからオーケストラや他の楽器のための楽曲に対してとか、作曲家とかに対して興味が向いて探求していくということはなかった、そういうことである。

それでも、いくつになっても、とくにバッハを上手く弾きたいという欲求は絶えたことはなく、それ故にこれまでチェロを続けてこられたのかもしれない。それだけ、バッハの無伴奏チェロ組曲というのはぼくにとっても特別な存在なのだ。

当時使っていた、1番のプレリュードの楽譜。

師匠曰く、教本の中身を検討するのにあたっては世界中のスズキメソッドの先生方が協議して決めるらしく、こと、バッハ無伴奏チェロ組曲1番のプレリュードについてはその解釈の是非で意見がまとまらず、結果、採用しないという結論にいたっとということらしいのだ。

しかし、後輩達よ、残念に思う必要はない。チェロを学ぶ以上、バッハの無伴奏チェロ組曲は避けて通れない。いずれにしても、学ぶことになるし、それどころか、一生の付き合いになる可能性が高い。

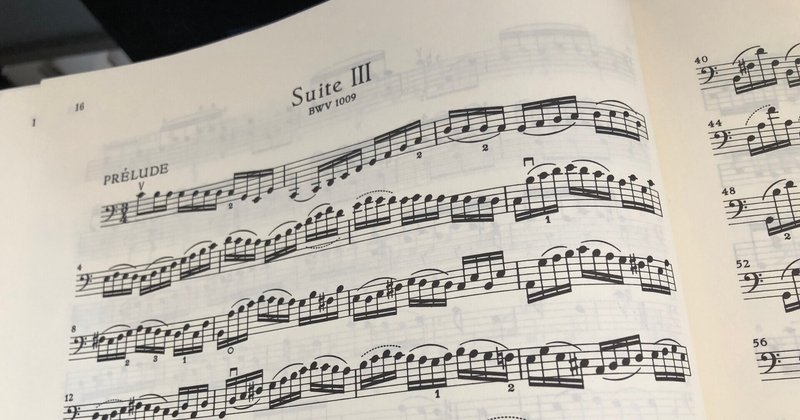

さて、ぼくのバッハ無伴奏遍歴の話に戻るとしよう。ぼくは、幼き頃にスズキの教本で1番の「プレリュード」と「アルマンド」、あと、たしか、3番の「ブーレ」を学び、大人になってからは、師匠の元、全音のジャンドロンの楽譜で5番を除き、一通り1番から6番まで一通りさらっている。そして、最近はベーレンライターの原典版で3番のプレリュードをやりはじめた。

バッハの無伴奏チェロ組曲は作曲家による直筆譜が残されておらず、その妻のアンナ・マグナレータ・バッハによる写譜が残っている。しかし、そこには読みづらい箇所や明らかな間違いなどがあり、それ故その解釈は演奏家による翻刻の範疇となる。オランダのチェリスト、アンナー・ビルスマの本を読んだことがあるが、彼はその解釈を導くために、バッハによる他の楽曲、とくに、バイオリンのための無伴奏組曲の譜面を参考にすることもあるのだそうだ。

ベーレンライターの原典版はアンナ・マグナレータ・バッハの写譜に忠実であることを心がけているとのことで、演奏者各自であれこれ考える、まさに原点としてよい教材であると思う。しかし、実際取り組んでみるとボーイングなどは悩ましい限りで、考えれば考えるほど沼にはまって抜け出せない思いをすることになるのであった。プロの演奏家であれば、そこから自分流のボーイングを開発していくことになるのだろうが、ぼくは、いまのところ、書いてあるとおりに弾くしかない。

「無伴奏チェロのための6つの組曲」 ベーレンライター原典版の日本語訳版

バッハの無伴奏チェロ組曲は1番から6番まであり、どれが好みかというのは、チェリストの間では幾度となく話題となる。

1番とか3番は比較的明るい曲調でわかりやすい。なにしろ、ト長調とハ長調なのでチェロで弾きやすい。ということは、楽器を鳴らしやすいということでもあり、テッパンのチョイスだろう。長調は他に4番の変ホ長調と6番のニ長調があるが、個人的には6番が特に好きなので、これを推したい。

ぼくはこの6番のプレリュードがとくに好きで、1番のプレリュードと比べても優劣付けがたい。曲のダイナミックな展開がバッハ無伴奏チェロ組曲の全曲を通して随一で、その疾走感と派手な左手の動きが相まって、これが完璧に弾けたならこの上なく格好が良いのである。他にも、6番のサラバンドも格別だ。このサラバンドは鍵盤楽器的な和音が連続するバッハらしい凝った一曲なのだが、展開されるメロディーの美しさもまた秀逸なのである。

実はこの6番は通常の4弦のチェロではなく、高い方にE弦を足した5弦のチェロのための楽曲だという。実際4弦のチェロで弾いてみると、1から5番と比べて、ハイポジション頻発で指運びの距離も広く、より高度な演奏技術が必要となることがわかる。一度で良いから5弦のチェロでこの6番を弾いてみたいものだ。

ここまで、長調の曲を挙げてきたが、短調もまた良い。バッハの無伴奏チェロ組曲では2番と5番が短調だが、この2番と5番を弾くということは、なにか祈りや瞑想にも近い感覚を覚えるのである。

バッハの無伴奏チェロ組曲の魅力は、ここまで紹介したとおり、1番から6番までいずれも特徴のある素晴らしい曲であることは前提として、さらに、それが20世紀に入るまで世間から忘れられていて、それを再発見したのが、かのカザルスであるという逸話の存在、バッハ本人による直筆譜が見つかっていないという、ミステリアスな側面、そして、多くのチェリストから愛され、数々の名演が記憶され、また、その解釈や奏法について度々論争となってきたことなど、この組曲の持つ多面的な要素が重なりあう。そして、なにより、一人一人のこの曲への思い入れがそこにかけあわされることで、この曲の価値や魅力を高めているのだ。

バッハの無伴奏チェロ組曲に愛した著者による、同組曲を探求する取材の旅を通じて、さまざまな逸話が紹介されている。

真似はできないが、演奏家としてバッハの無伴奏チェロ組曲を探求する姿勢、向き合い方に感銘をうける。

ベーレンライターのバッハの無伴奏チェロ組曲の原典版。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?