ルソー『エミール』解説(4)

はじめに

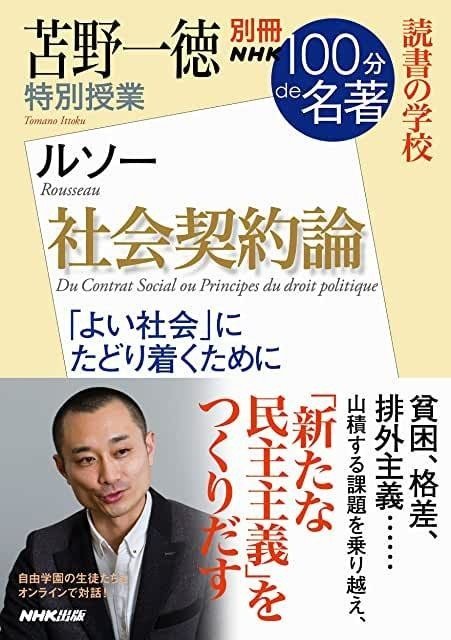

新刊『NHK100分de名著 苫野一徳特別授業 ルソー「社会契約論」』出版記念として、前回に引き続き、ルソー『エミール』の解説第4弾をお届けします。

苫野一徳オンラインゼミで、多くの哲学や教育学などの名著解説をしていますが、そこから抜粋したものです。

第4編は、15〜20歳くらいまでの、性の目覚めの時期の教育について。

それは「第二の誕生」であるとルソーは言います。

「わたしたちは、いわば、二回この世に生まれる。一回目は存在するために、二回目は生きるために。はじめは人間に生まれ、つぎには男性か女性に生まれる。」

「自己愛」や「あわれみ」についての考察や、有名な「サヴォワ助任司祭の信仰告白」の挿話なども収められた、ルソーの思想を知る上でも欠かせない巻です。

1.「自己愛」と「自尊心」

ルソーは、人間の最も根源的な感情は「自己愛」であると言います。そしてそれは、自己保存を可能にするがゆえに、本来的に「よい」ものであると。

そしてわたしたちは、この「自己愛」をもとに、身近な人びとへの愛も育むのです。

ところが、もしわたしたちが子どもに服従を強いたり、誰かと比較したりばかりしていると、「自己愛」は捻じ曲げられ「自尊心」になってしまうとルソーは言います。

自尊心、それは、自分は他の奴らより偉いんだと思いたがる感情です。

服従や比較が、そうした捻れた感情を生んでしまうのです。

自尊心は、基本的にはいつまでたっても満たされることがありません。だから自尊心の人間は、いつまでも不幸な人であらざるをえないとルソーは言います。

「自尊心は、自分をほかのものにくらべてみるから、満足することはけっしてないし、満足するはずもない。この感情は、自分をほかのだれよりも愛して、ほかの人もまたかれら自身よりもわたしたちを愛してくれることを要求するのだが、これは不可能なことなのだ。」

ここで重要なことは、「自己愛」は自然なものだが、「自尊心」は作られるものだということです。

子どもたちの幸福のために、いかにして彼らの「自己愛」を過度の「自尊心」に向かわせないようにするか。

わたしたちはそれを考えなければならないとルソーは言うのです。

2.性的な質問にどう答えるか?

さて、性の目覚めが始まった子どもは、たとえば「子どもはなぜ生まれるの?」といった問いを発するようになります。

これに対して、大人はどう答えるべきか。

ルソーは言います。嘘をつくことだけは決してしてはならないと。

「答えはいつもまじめに、かんたんに、きっぱりとあたえなければならない。ためらっているような様子をけっして見せてはならない。真実を告げなければならないことは言うまでもない。 〔略〕先生が生徒に言ったことが一言でもうそだとわかれば、教育の効果は完全に失われることになる。」

ではどうすればいいのか。

原因ではなく結果に目を向けさせよ。そうルソーは言います。

どういうことでしょう? ルソーはこんな実例を挙げています。

「お母さん」と子どもは不意に言った。

「どうして子どもはできるの」

「坊や」と母親はためらうこともなく答えた。

「女の人はおしっこをするようにして子どもを生むんですよ。それはとても痛くてね、そのために死ぬこともあるんですよ。」

ばか者は笑うがいい。頭のない連中は眉をひそめるがいい。だが、賢い人は、これ以上に分別 のある、目的にかなった解答がほかにみあたるかどうか考えてみるがいい。

原因ではなく結果に目を向けさせる、と言うより、「なぜ?」の問いを「どのように?」に変える(すり替える?)戦略のようにも思えますが……(笑)。

いずれにせよ、「落ち着きのない欲望」を、できるだけ刺激せず、できるだけ遅らせることが重要だとルソーは言うのです。

「すぐれた栽培法のもっとも有益な教えの一つは、なにごともできるだけおくらせるということだ。ゆっくりと確実に前進させるがいい。青年が大人になるためになすべきことがなにも残っていないことになるまで、大人にならせないようにするのだ。肉体が成長しつつあるあいだに、血液に芳香をあたえ、筋肉に力をあたえることになっている精気がつくられ、精製されていく。あなたがたがそれにちがった道をとらせるなら、そして、ある個体を完成させることになっているものが別のものをつくることになるなら、二つのものはいずれも無力な状態にとどまり、自然の仕事は完成されないことになる。精神のはたらきもまたやがてそういう変質を感じさせることになる。そして魂は、肉体と同じように弱々しく、無気力で衰弱した機能しかはたさないことになる。」

3.あわれみ

『人間不平等起源論』でも論じられているように、人間の根源的な感情は、「自己愛」に加えて「あわれみ」であるとルソーは言います。

「人間を社会的にするのはかれの弱さだ。わたしたちの心に人間愛を感じさせるのはわたしたちに共通のみじめさなのだ。」

人間は、(特に野生時代において、)あまりにも弱い、みじめな存在でした。

ここから、わたしたちは「あわれみ」の情を獲得することになったのだとルソーは言います。

「こうしてあわれみの心が生まれてくる。これは自然の秩序によれば最初に人の心を動かす相対的な感情である。」

この「あわれみ」(同情)について、ルソーは次の3つの格率を提示します。

「第一の格率 人間の心は自分よりも幸福な人の地位に自分をおいて考えることはできない。自分よりもあわれな人の地位に自分をおいて考えることができるだけである。」

「第二の格率 人はただ自分もまぬがれられないと考えている他人の不幸だけをあわれむ。」

「第三の格率 他人の不幸にたいして感じる同情は、その不幸の大小ではなく、その不幸に悩んでいる人が感じていると思われる感情に左右される。」

これら3つの格率を理解すれば、わたしたちは、たとえばなぜ金持ちが貧乏人に同情できないかも分かるとルソーは言います。

それは彼らが、自分は決して貧乏になることなどないと考えているからです。(第二の格率)

逆に言えば、わたしたちはこれら3つの格率を知っておくことで、人が人をあわれむ(思いやる)ことができる条件は何かを考えていくことができるのです。

4.道徳

こうして、わたしたちは道徳を知る時期に入ることになります。

その本質は次のことに尽きます。すなわち、すべての人を同じ人間として尊重せよ(愛せ)。また、そのような社会こそ「よい」社会であることを知れ。

このことを学ぶために、ルソーは次のように言います。

「青年がいっしょに暮らしている者にたいして好感をもつことができるようにその仲間を選んでやることをわたしは望みたい。」

と同時に、社会の悪を知らしめよ、と。

「また、世の中というものを十分によく知ることを学ばせ、そこで行なわれているあらゆることに嫌悪を感じさせたい。〔略〕どんなふうに社会が人間を堕落させ、悪くするかを見させ、人々の偏見のうちにかれらのあらゆる不徳の源をみいださせ、個人の一人一人には尊敬をはらわせるが、群衆を軽 させ、人間はみんなほぼ同じような仮面をつけていること、しかしまた、なかには顔を覆っている仮面よりもずっと美しい顔があることを知らせたい。」

ところが、この方法には社会への嫌悪を必要以上に与えてしまうという問題があります。

そこでルソーは言います。今こそ歴史を学ぶ時期である、と。

歴史において、わたしたちは人間社会を俯瞰的に見ることができるからです。

歴史を学ぶと、どんな強大な権力者も、実は不幸であったことが分かるとルソーは言います。

「アウグストゥスはローマの市民を服従させ、競争者を滅ぼしたのちに、四十年にわたってこれまでに存在した最大の帝国を支配した。しかし、その巨大な権力のすべてをもってしても、頭を壁にうちつけ、ひろい宮殿に叫び声を響かせて、全滅した軍団を返してくれとワルスに言わずにいられなかったではないか。すべての敵を征服したとしても、そのむなしい勝利がなんの役にたったろう。あらゆる種類の苦しみがたえずかれの周囲に生まれていたではないか。もっとも親しい友人たちがかれの生命に危害をくわえていたではないか。」

同様に、どんな悪人も、実は自分自身を苦しめていたことに気がつくと。

「かれら自身の心がかれらの不徳をどれほど重く罰しているか知ることができるなら、わたしたちはもっと容易にかれらを赦すだろう。」

しかしそのことで、エミールに彼らをバカにさせ、「自分は賢い」などと思わせてはならないとルソーは言います。それは「自尊心」の危険な甘い罠なのです。

そこでルソーはこう言います。

「わたしの生徒がわたしたちよりも賢いわけではないことをかれに証明することになるあらゆる事件にこのんでかれを遭遇させようとすることだ。」

子どもの敵対的な自尊心を煽る大人の愚行として、ルソーはこんなことも言っています。

「ばかげた賢者の役割を演じて、生徒をこきおろし、かれらをいつまでも子どもあつかいにして、かれらになにをさせるにしても、自分をいつもかれらよりえらい者に見せかけようとしている教師たちのまちがった威厳を、わたしはここで指摘せずにはいられない。そんなふうに、青年の勇気をくじくようなことはしないで、かれらの魂を高めるためにあらゆることを惜しみなくもちいるがいい。かれらをあなたがたと同等にとりあつかって、じっさいにかれらがそうなるようにしてやるがいい。そして、もしかれらがまだあなたがたのような高いところに到達できないとしたら、恥ずかしがらずに、遠慮しないで、かれらのところまで下りていくがいい。」

「できるなら、かれと同じように自分を忘れて楽しむがいい。」

5.サヴォワ助任司祭の信仰告白

宗教や宗教教育については、どう考えればよいのでしょうか。

ここでルソーは、「サヴォワ助任司祭の信仰告白」という有名な話を挿入します。

ルソーが出会ったとするサヴォワの助任司祭の口を借りて、ルソーは自身の宗教観を語るのです(『告白』によれば、このサヴォワ助任司祭には実際にモデルがいたそうです)。

実は、この挿話こそが、ルソーに逮捕状が出されることになった最大の理由でした。

当時はカトリック教会が絶大な権力を握っていました。しかしルソーは、このカトリック教会を暗に否定するようなことを主張したのです。

ルソー(サヴォワ助任司祭)は言います。

「わたしは存在する。そして感官をもち、感官を通して印象をうける。これがわたしの感じる第一の真実であって、わたしはそれを承認しないわけにはいかない。」

おそらく、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」を意識した言葉でしょう。

ルソーは続けます。

わたしは確実に存在するが、同時に、わたしの感覚にやってくる感覚対象もまた存在するに違いない、と。

そしてその対象の原因を、わたしは考えないわけにはいかないと。

つまり、宇宙にはその運動の原因がある。

「だからわたしは、なんらかの意志が宇宙を動かし、自然に生命をあたえているものと信じる。これがわたしの第一の教理、つまり、わたしの第一の信条だ。」

同時に、この運動には秩序があることもまたわたしは疑わない、とルソーは言います。

「動く物質はある意志をわたしに示してくれるのだが、一定の法則に従って動く物質はある英知をわたしに示してくれる。これがわたしの第二の信条だ。」

そこに何の目的があり、どんな秩序のもとに世界が動いているのかは分からないが、しかしそれは確かにあるのだ。そうルソーは言うのです。

それはあたかも、時計が何だか分からない人が、しかしその精密な機械を見て、その造り主と秩序があることを推測するようなものである、と。

さて、一方で、何もかもがそのような秩序のもとにあるからと言って、人間はその中で自由意志を持たずに生きているわけではないとルソーは言います。

「自由がなければほんとうの意志はないのだ。人間はだからその行動において自由なのであって、自由な者として、非物質的な実体によって生命をあたえられている。これがわたしの第三の信条だ。」

人間は自由である。神は、人間が自らの自由意志で善をなしうるよう、わたしたちを創ったのだ。そうルソーは言うのです。

そして、自由意志によって善をなすわたしたちを、神は幸福にしてくださるのだと。

ルソーは次のようにも言います。

理性はわたしたちを欺くことがある。しかし良心はわたしたちを欺かない。

何が善で何が悪であるかは、己の良心に問え。わたしたちは、自らの良心において、善悪を判断することができるのです。

「良心! 良心! 神聖な本能、滅びることなき天上の声、無知無能ではあるが知性をもつ自由な存在の確実な案内者、善悪の誤りなき判定者、人間を神と同じような者にしてくれるもの、おんみこそ人間の本性をすぐれたものとし、その行動に道徳性をあたえているのだ。」

良心は、欺瞞に満ちた社交界では曇らされてしまうとルソーは言います。

それでも、良心を持たない人などいません。

「この地上のぜんたいに、たった一人でも、よいことをすることにけっして心をさそわれなかったほど堕落した人間がいると考えられるだろうか。善へのいざないは人間にとってはまったく自然な、快いことなのだから、どんな場合でもそれを拒絶するというのは不可能なことだ。」

ところで、イマヌエル・カントはルソーの『エミール』に熱狂したと伝えられています。

毎日、何があっても同じ時間に同じ場所を必ず散歩していた「ケーニヒスベルクの時計」と呼ばれたカントが、『エミール』に熱中するあまり、その散歩に遅刻したという言い伝えまで残っているほどです。

カントが熱狂したのは、この「サヴォワ助任司祭の信仰告白」だったのかもしれません。

人間は、その自由意志によって善を目がけることができる。このテーゼは、カントの『実践理性批判』に受け継がれることになるのです。

さて、カトリック教会が問題視したのは、おそらく次のような箇所です。

「あなたはわたしが述べたことに自然宗教を見るにすぎない。しかし、そのほかにも宗教が必要だというのはまったく奇妙なことだ。どうしてその必要がみとめられよう。神がわたしの精神にあたえる光りによって神につかえるのが、神がわたしの心に感じさせる感情によって神につかえるのが、なぜ悪いのか。」

自然宗教の宣言。これはカトリックにとっては許しがたいことでした。

神は自然を超越した造物主であり、教会はその現世における代理人であるからです。

しかしルソーは言います。

「宗教の儀式と宗教そのものとを混同しないことにしよう。神がもとめている信仰は心の信仰だ。そしてこれは、まじめなものであれば、かならず一様のものだ。司祭の衣服や、かれが唱える文句や、祭壇のまえで行なう動作や、膝を曲げて祈ることなどに、神が大きな関心をはらっていると考えるのは、じっさいばかげたくだらないことだ。」

これには教会は大激怒したことでしょう。

さらにルソーは火に油を注ぎます。

「神は語った! これはたしかにすばらしい文句だ。しかし、神はだれに語ったのか。「人間に語ったのだ。」ではなぜ、わたしにはなにも聞こえなかったのか。「神はそのことばをあなたにつたえることをほかの人々にゆだねたのだ。」なるほど、神が語ったことをわたしに知らせにくるのは人間なのか。わたしはむしろ直接に神のことばを聞きたかった。そのために神にはよけい手間がかかりはしなかったろうし、わたしは誘惑からまもられたにちがいないのに。「神はその使いの者の使命を明らかにすることによってあなたを誘惑からまもっているのだ。」どうやって明らかにするのか。「奇跡によってだ。」ではその奇跡はどこに見られるのか。「書物のなかに。」ではその書物はだれがかいたのか。「人間だ。」では、だれがその奇跡を見たのか。「それを証言している人間だ。」なんということだ! どこまでいっても人間の証言。けっきょく、人間がほかの人間のつたえたことをわたしにつたえるのだ。神とわたしとのあいだになんてたくさんの人間がいることだろう。」

キリスト教など、結局、人間が作ったものではないか。ルソーはそう言ってのけてしまうのです。

ルソーはまだまだ続けます。

この世の3分の2は、キリスト教徒でもユダヤ教徒でもイスラム教徒でもない(言うまでもなく、これら3つの宗教の神は同じ神です)。

では、仏教徒たちは地獄に落ちるのか? そんな無茶な話があるはずがない。

「ある国にはじめて布教師がやってきた日の前の晩にも、その国でだれかが布教師のことばを聞くことができずに死んでることは確実だ。このばあい、そのだれかをどうしたらいいのか教えてもらいたいものだ。」

こうしてルソーは言います。

「すべての人の目のまえにひらかれている書物が一冊だけある。それは自然という書物だ。この偉大で崇高な書物を読むことによってこそ、わたしはその神聖な著者を崇拝することを学ぶのだ。」

ちなみに、ルソーの熱烈な信者であった、フランス革命期の独裁者ロベスピエールは、恐怖政治を行う中、「最高存在の祭典」なるものを開催しました。

彼は、それまでの権力の象徴であったカトリック教会を破壊し、ルソーが『エミール』で論じた自然宗教、『社会契約論』で論じた市民宗教を実現しようとしたのです。

6.性欲をコントロールする

さて、エミールは20歳になりました。ルソーの教育によって、この頃までは官能を知らなかったエミール。

しかしもはや時は満ちました。

「そこで、わたしがとるべき道理にかなった態度は一つしかないことになる。それは自分の行動に責任をもたせること、少なくとも、血迷ったことをしないように気をつけてやること、そして、かれをとりまいている危険をはっきり見せてやることだ。」

狂い咲く性欲を収めるには、狩猟がちょうどよいなどともルソーは言います。

「恋のものうい気分は快い休息のうちにこそ生まれる。はげしい運動はやさしい感情を窒息させてしまうのだ。森のなか、ひなびた場所で、恋人と 猟人 はまったくちがった印象をうけ、同じ対象をまえにしてもぜんぜんちがった姿を見ている。さわやかな木蔭、木立ち、恋人の快い隠れ家は、猟人にとっては、獲物が草をはむところ、隠れる処、足をとめる林間の空地にすぎない。恋人が草笛の音、鶯の声、小鳥のさえずりだけを聞いているところで、猟人は 角笛 と犬のほえる声を聞いたのかと思う。恋人は森の精や水の精のようなものだけを思い浮かべ、猟人は馬に跨がって猟犬をつれていく者、犬の群れと馬だけを思い浮かべる。」

もっとも、わたしはエミールを野蛮な人間はしたくないのだが、ともルソーは言います(笑)。

過剰な性欲は御さなければなりませんが、しかし恋そのものは人生最高の喜びだとルソーは言います。

恋と性との幸せな結びつき。ルソーはそれを求めるのです。

「わたしはそれを人生の最高の幸福として描いてみせるだろう。じっさいそのとおりなのだから。それを描いてみせるとき、わたしはかれがそれに身をゆだねることを望んでいる。心の結びつきは官能の喜びにどんな魅力を添えるかを感じさせることによって、わたしはみだらな行ないに嫌悪を感じさせるだろう。そして、かれを恋のとりこにしながら、賢明な人間にしてやるだろう。」

過剰な性欲に身を委ねさせないために、夜は一人で寝させるな、といったこともルソーは言います。それはそれで、若干「過剰」反応のような気もしますが(笑)

7.楽しみを分かち合う

第4編の最後は、人生の楽しみについて。

ルソーは言います。

「排他的な楽しみは楽しみを殺す。ほんとうの楽しみは民衆と分けあう楽しみだ。自分ひとりで楽しみたいと思うことは楽しみではなくなる。」

楽しみは、それが分かち合えるものであるときに本当の楽しみになる。含蓄のある言葉です。

だから、お金持ちでなければ人生を楽しめないというのは大きな間違いだとルソーは言います。

そして言います。

「幸福になるのは、幸福らしく見せかけるよりはるかにやさしいことなのだ。」

これで第4編は終わります。

続く第5編(最終回)では、ついにエミールが恋をし、結婚することになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?