東平発電所取水口未遂×10(とうなる、愛媛県新居浜市)

●概要

竣功:1966年? 型式:?

目的:P

合計最大取水4.0㎥/s

有効落差599.7m

最大出力20,000kW

堤高:?m 堤頂長:?m

流域面積:?k㎡ 湛水面積:?k㎡

総貯水容量:?万㎥ 有効貯水容量:?万㎥

●見学情報

駐車場:無 トイレ:無 自販機:無 天端:不可 直下:不可

●参考リンク・引用

●道中

国内第二位の高落差(揚水除く。写真は取水先の祐延ダム。)。

前置きが長くなったが、今回はその取水17ヶ所に迫ろう!という次第。

17ヶ所と偉そうな口を叩いたものの、毎度おなじみ水力DBさんにそう書かれてあったというだけで、その多くは位置すら不明。ただ、上図3エリア(名称は仮)に区分されるであろうことは確か。

その水路は大雑把に言って、

東平発電所のある足谷川上流Aエリア

↓

別子ダム含む銅山川と支流Bエリア

↓

発電所手前の東平Cエリア

となっている。

まずAエリア。

何気に国領川水系である足谷上流から、吉野川水系銅山川へと水系を跨ぎ、別子ダムへ注水する。

少なく見積もっても3ヶ所はあるだろう。

進むまでもなく立禁看板がすぐ奥に見える。次。

取水口があるとしか思えない2支流へと向かえそうな青丸部分。

第二アクセス路と狙いを定めていたこの青丸。

だが、住友看板は見当たらなかったので、ひょっとすると通行止解除になる日が来るのかも?

轍も新しいし…。という事でAエリアは以上。

続いてはBエリア。

ココが一番の収穫だった。何せ地図にない水路が沢山。

この時点で、地図にない水路の存在が確定。

この段階では、こんな感じの水路があるのかねぐらいの発見だったのだが、、

斯くして今度は、このような水路(雑)を妄想・・・

という事で急遽、その取水口を求め青丸地点へ。

なぜココに水路が?!先程の根拠なき妄想によれば、右岸2取水はサイフォンを渡って大野谷と合流するハズ、、そしてココから別子ダムまでの僅かな区間に、谷(取水口)があるとはかなり考えにくい…。

当時は維持用水か何かかと思っていたが、

またまた地図には無いが、右岸側にも別子ダムへの注水路があるという事で間違い無いと思う(青線部、取水口位置はテキトー)。

詰まる所、このBエリアは、

新山+暗→大野→日浦→小足→別子ダム注水ではなく、

日浦→小足→別子ダム

&

大野+暗→新山→別子ダム

の2ルートでの注水路があるという予想だにしない展開となった。

※あくまで推測。

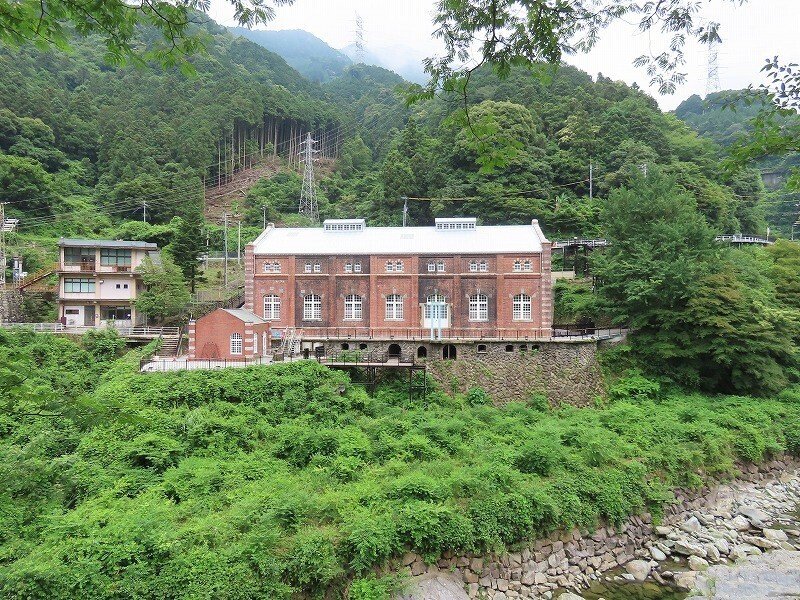

愈々ラスト、Cエリア。東洋のマチュピチュと広報され多く産業遺構が残る事から観光バスも来る程で、山奥ながらよく整備されている。

無論、今回の目的は取水口であるが…笑

平日夕方という事もあってか、誰もいなかった。

1911年に通じたというこの通洞は、先の日浦通洞同様に、端出場発電所の水路としても活用されたのだとか。

という事で、地図と実地踏査により、17の取水口の内、12はほぼ確定?

到達可能なのは、別子ダム・柳谷取水口のみという結果に終わったが、不思議と充実感に包まれた。

🥶

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?