「たりないふたり」は天才・山里亮太の答え合わせの旅かもしれない

若林インタビューでプチバズってから

南海キャンディーズ・山里亮太とオードリー・若林正恭のユニット「たりないふたり」を、期待と、ちょっとばかりの不安と、そして「義務感」から追い続けている。ふたりの半生を描いたドラマ『だが、情熱はある』も、最終話まで釘付けになってしまった。

さて、なぜ「義務感」なんてものを抱いているかというと、5年前の2018年、私はオードリー若林にインタビューをしている。

オードリー若林「もうすぐ、マウンティングがダサい時代が来る」…「ナナメ」とサヨナラした男が思うこと

https://gendai.media/articles/-/111991

当時、『たりないふたり』は活動を休止していた。この記事で、こんなことを聞いて、こんなことを書いてしまったのだ。

〈南海キャンディーズの山ちゃんと若林の、世の中への不満と自意識が空回りする「足りない二人」をまた見てみたいと思ってしまうのは、筆者だけではないだろう。

「山ちゃんはデスマッチを続けていてすごいです。いま、山ちゃんとライブをやったらどうなるのかってよく考えるんですよ。

正直言うと、やりたいですよ。山ちゃんに吊るし上げられるんだろうなって。山ちゃんは僕が無理してると思っているみたいで。『変わろう変わろうとしてカッコ悪いよ、それ』とか言われましたから(笑)。

デスマッチのリングに二人で上がっても、もう同じことを考えている二人じゃなくなるのかもしれませんね」〉

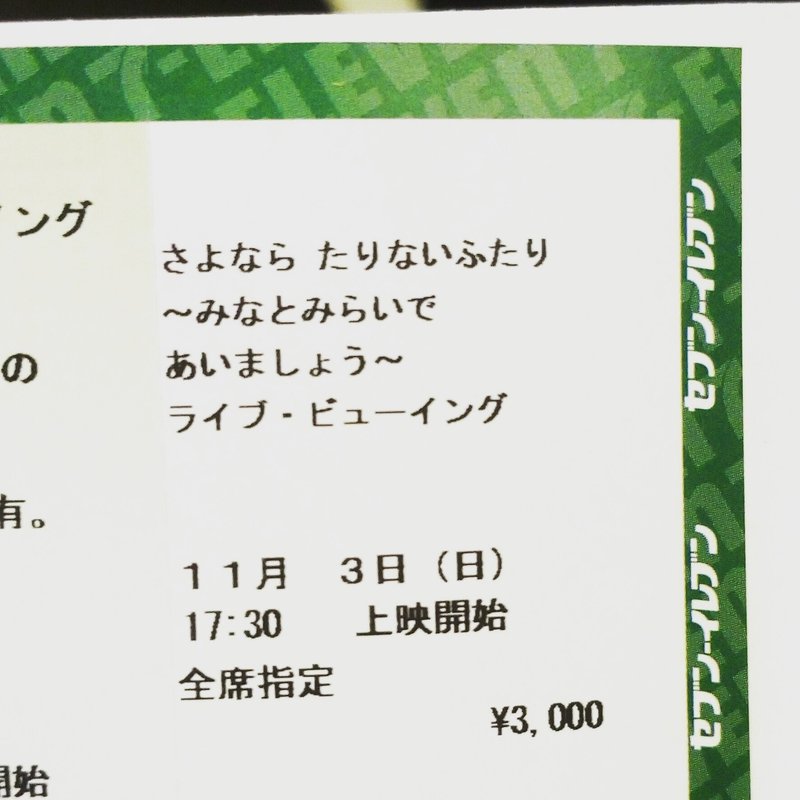

どうにも、「足りない二人」を漢字混じりで書いているあたりに斜に構えた自分が嫌になるけれど、『たりないふたり』は、現実に、翌2019年11月3日「さよならたりないふたり」として、ライブイベントとして復活したのだった。

書いてみるもんである。こうなったからには、ふたりの行末を続けねばならないという気持ちが芽生えた。これが、冒頭の「義務感」とやらである。勝手な話ではあるが。

チケット争奪戦につき現地での鑑賞は叶わずも全国の映画館で行われたライビビューイングに参加、テレビ放送やラジオでの出来事を追った。そして「最終回」である「明日のたりないふたり」をネット配信で参加。2021年12月の「特別版」も、映画館でちょっといい椅子に座って見た。

そして、今年2023年、ご存知のとおり、山里・若林ふたりの人生がドラマ化されたわけである。若林と水卜麻美アナウンサーがMCをつとめていた『午前0時の森 火曜日』(復活してほしい)の山里ゲスト回で発表された時、驚きと、不安がよぎった。そんなドラマありか? と。私個人はふたりが好きだけれど、世の中にどれくらい需要あるのか、と。

『だが、情熱はある』高橋海人と森本弟に情熱はあった

さらには、若林をKing & Princeの高橋海人、山里をSixTONESの森本慎太郎が演じると知った時。「ジャニーズですか、イケメン過ぎないか……」と不安になることすらなく、ただただ、まったく二人の芝居のイメージが湧かなかった。

まことに残念なことだけれども、おじさんになると「若い芸能人」が「かっこいい」「かわいい」のは分かるけれど、どんどん個体として認識できなくなってくる。自分と同世代の嵐や関ジャニ∞はなんとかなるが、さて高橋海人といわれても、カッコいい男の子という印象しかなかったのである。

しかしドラマを見たいま絶対にこれは言える。高橋海人は、すごい。

なぜ、オードリー若林にしか見えないのか。若林の口調そのまま芝居しているのはすごい。もともと話し方が似ているのか……? しかし人との間合いの似せ方もすごい。漫才を再現するためにどれほど努力しただろう、すごい。

ずっと考えていた。なんでこの人はこんなにすごいのだろうと。高橋海人という人間を、紅白歌合戦やたまにテレビで見るだけの人間ゆえに、先入観はほとんどなかった。が、ただのかっこいい男だろうと、あなどって見ていたのは間違いない。

ドラマでそのかっこいい男が「かっこわるい人間」を演じているのを見ながら、2018年の、若林インタビューの言葉をふと思い出した。

〈「何が正しいとか、優れているとか、そういうことじゃなくて、もっと自由に、素直に自分の好きなことに没頭できる人生が面白いんじゃないかって。そんなふうに、世の中の価値観が変わってくれば楽しくなると思うんですよ」〉

ああ、たぶん、高橋海人という人は「好き」に「没頭」できる人なのだ、と勝手に合点がいった。

オードリー若林への「好き」がすこぶる強いのか、ものごとに「没頭」する力が並外れているのか、もしかしなくてもそのどちらともか。だから、あれだけ見事に「オードリー・若林正恭」ができる。つまり、この人は自分の人生を夢中に生きられる人で、だから他人の人生も夢中に生きられたのではないだろうか、と。

だから、高橋海人は、これからどんな困難があっても大丈夫だろうし、そういう人のことはずっと信じられるな、と思う。

森本慎太郎に驚かされたのは、じつは3度目である。はじめて森本弟を認識したのは、十数年前の、V6のイノッチ(井ノ原快彦)司会の深夜番組をなんとなく見ていたときのことだ。「なんかすごくかわいい兄弟がいるんだな」とびっくりした。「森本弟」は、ただそんなふうに記憶に刻まれたのだった。

だから、SixTONESというグループを最近知って、森本慎太郎があの森本弟だと認識した時はびっくりした。すっかり大人の男前になってしまっていた。

そして、今回の山里亮太役である。というわけで、高橋海人とおなじく、森本弟のパーソナリティはほとんど知らないのだけれど、たぶんこの人は、圧倒的な「陽」の人だと思う。

劇中でも言及される山里亮太の「妬みの天才」的な「陰」とはいっけん真逆の人なんじゃないだろうか。演技力があるのはたしかなのだろうけれど、ベースとして本人がバツグンに明るくて、誰かを楽しませる才能があるからこそ、あの天才・山里亮太を振り切って演じられている。

森本弟の「陽」を生むのは、他者への信頼だな、と思う(じつは山里亮太という人も、世界をある意味で信頼しているからこそ「僻み」が言えると思うのだが)。誰かを信頼できる人の周りには、人が集まってくる。そして、集まってくれた人のおかげで成長できる。エンターテイナーというのはこういう人なのか、とこれもこれも勝手に驚いてしまった。森本弟も、これから大丈夫な人だ。

なんどもドラマ見ながら涙を我慢した。でも、もし高橋海人演じる青年・若林正恭が原付きでかっとばして、昂ぶるシーンがあったら。「終わってしまった青春」に感情移入しすぎて、号泣してえづいてしまったに違いない。助かった。

〈「ピストルズを聴いて昂ぶって、原付でライブに行って漫才して、っていう青臭い日々。ベタベタになったオールスター履いて、タバコも吸って――あれはあれで良かったのかな、とは思いますけど、戻りたくはない。不思議なもんですけど。だから青春は終わったんだと思います」〉(前出・インタビューより)

そして、山里亮太の「あのシーン」がドラマにあったらヤバいなと、ドキドキしながら最終回を待っていた。あのシーンについて語ることは、今回書きたいことのメインテーマになってしまうので、もうちょっと後にしたい。

マウンティングはダサい、はマウンティングなのか?

さて、どうしても冒頭の若林インタビューの話をしてしまうのを、ゆるしてほしい。

個人的な話で恐縮だが、この記事にはいろんな反響があった。多くの人から感想をもらった。経験上、何百万と記事が読まれると、ネットにはネガティブな反応が多くなるものだけれど、ほとんどの人に楽しく読んで頂いたように思う。

なかには、ネガティブというわけではないけれど、「マウンティングがダサい」という考えでマウントとってくんなよ、それこそ「マウンティング」ではないか? というリアクションはあった。そういう反応は記事を書いている最中に予想していた。でも、このインタビューは徹頭徹尾「自分がどうありたいか」を考えるための記事だ、と思って書いた。

これがマウンティングに感じるならそれはそれでもいいだろうけど、けっきょく自分がどうありたいか、という問いからは逃げられない。他人が他人をどう評価しているかを自分がどう評価する、そういう自意識に絡め取られたままでいたくはないよね、という話。

ひらたく言ってしまえば、「まぁ、斜に構えるのはやめましょうよ」と、どう問われても答えてしまえる。若林流に言うならば、それならじゃあ、やっぱり「合う人と会う」で生きていきましょうよ、と。誰かを攻撃するための言葉の強さに、もともと自分の気持ちを乗っ取られてしまう時代だからこそ。

だから、ある意味で、なんとでも言い返せてしまうズルい言葉だと思って書いていた。ちなみに、最初に編集者に出した仮タイトルは「“ナナメ”がカッコ悪い時代がくる」とか、そんなだったような記憶がある。

一方で、批判的な反応の中に「芯を喰ってるなー」と思わされ、考え込んでしまったものもあった。簡単に言うと。

「“強者”のくせに、“弱者”代表のように語るのはいかがなものか」

というような声である。うん、そうなんだよな。

あきらかに笑いの才能があって、M-1で話題をかっさらって、バラエティ番組でのMCもばんばんやって、もちろんおカネもめちゃくちゃ持っていて、評価してくれる人もたくさんいて、誰かのあこがれで、いい恋もして、アイドルといい距離感で番組出ている。

どう考えても“強者”である。自意識をこじらせていると言っても、女が苦手とかキラキラした世界が苦手と、いくら口で言ったところで。「私たち」とは遠い存在のはずなのだ。なのに、若林の(そして、山里の)言葉に共感したり、おかしみを感じてしまう「私たち」もいる。これはどうしたもんだろうか……?

たとえば。モテない僻みをネタしていたのに、モテてしまったら。何者かになりたい焦燥感に駆り立てられていたのに、何者かになってしまったら。呪い言葉から自由になってしまったら。たりないはずがたりてしまったら。どこかの誰かが憧れるような「なにもの」かになってしまったら。

もちろん大なり小なり、人によってライフイベントは違ったり、感じ方は違うが、そんな「変化」が、もっというと「事件」が年を重ねるうちに起こるものである。そして、自分がいちばん驚いてしまう。

「天才・山里亮太」の答え合わせの旅

期せずしてというか、必然というべきか、その「変化」こそが、ここ5年間の「たりないふたり」の大きなテーマとなっていったのだった。そして、ふたりは同じことを違う角度で考えていたり、違うことが同じことに帰結したりするのが面白いんだけれど、この「何者かになってしまう」問題についてわかりやすく、派手に、ど正面でぶつかってくれたのは、若林の相方・山里亮太のほうであった。

2019年6月、女優・蒼井優と結婚したのである。さんざんモテない面しといて……。

個人的には、一報に驚きはしたけれど、じつのところ意外かというとそうでもなかった。だって、山里亮太は天才なんだもの、モテないわけない。ちなみに、山里の著書『天才はあきらめた!』の若林正恭によるあとがきには、〈天才とは、尽きない劣等感と尽きない愛のことなのだから〉という山里の天才性を看破した言葉がある。

〈――あの頃の尖りがなくなってしまったことに、寂しさは感じないですか?

「寂しさは、あるっちゃあるのかな。怒りや復讐心で物を作る時のエネルギーって、すごいですから。

でも、それってエンジンの回転数が高いから、体力がないとできない。朝4時までファミレスで、くそーっと思いながら何かを作ったり、というのは今はできないですね。

それでも、20代には1日たりとも戻りたくないです。〉(前出のインタビューより)

5年前に聞いた若林のこの言葉(じつは、個人的にはいちばん心にガツンときた箇所である)を読み返してみて、山里亮太こそ「怒りや復讐心で物を作る」ことの天才なんだな、とハタと気づく。とんでもない回転数の、超有能なエンジンを搭載しているのだ。ガソリンすら必要なく、そのへんの空気を取り込んで燃料にできるんじゃないか、と思わされる天才ぶりである。もはや、それを動力にしたヘリコプターでとこまでも飛んでいけそうだ。汚い音をあげながら。もちろん褒めている。

でももし、「それ」が失われるかもしれないと思ったら。恐れは人一倍なのではないか、とも思った。

山ちゃんという芸人を見ていれば、環境をいち早く察知し、周囲に求められているものを真摯に繰り出せる能力があり、それは努力に支えられているとすぐに分かる。周囲を尊重しすぎるゆえの危うさも感じるけれど。「こいつ、能力高い」(by島田紳助)なんてわかりきった話なのだ。

「新SHOCK感」という番組を見ていれば、受けに回るようでその場を支配するMC力、それでいて頭の中の自意識に反して自分勝手な環境を作ることはせず、最適な進行をとることができる。天才ぶりは震えるほど、わかっている。そもそも足だって長い。

ただ、驚きはしなかったけれど、女優との結婚どういった経緯なのか、どんな心情かを知りたいな、とはとうぜん思わされた。楽しみだったのは夫婦二人揃った会見よりも、その晩のラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』であった。たぶん、山里亮太がいちばん「素」で喋っているのが、あの場所だ。

その晩、山里は自身のホームグラウンドで、つとめていつもどおりを貫いていた。しかし相方のしずちゃんとゲストのaikoが駆けつけたお祝いムードの中、しずかに涙をこらえながら「本当に俺が、しあわせになっていいのか」と苦悩したと、吐露した。こんな負の感情をぶちまけ、妬み僻みで悪態をつくことを武器に生きてきた人間が、家庭を持って、幸せになっていいのか、と。

こんなに幸せでいいのか――というよりも、幸せになっていいのか、そして幸せになっても山里亮太という人間でいつづけられるのか、という問い。不毛リスナーから「ボスに幸せになって欲しい」と願われて、はじめて踏ん切りがついたこと。でも、悩み続けたこと、悩み続けていること。結婚発表の回なのに、aikoもしずちゃんもさめざめと泣いている。aikoの「シアワセ」が流れる。

https://www.youtube.com/watch?v=fp-yJUB7sS8

〈ふたりまわり流れるストーリー、あなたがここに居てくれるなら。後悔せずに前を向いたまま、立ち止まることも怖くないのです〉

気づいたら聞いているこちらも泣いていた。偶然だが、aikoは翌年、ナインティナイン岡村隆史が結婚発表した回のラジオにもゲスト出演した。そこで矢部浩之と3人で「ボーイフレンド」を大合唱したのだけれど、振り返ってみると、ひと世代上の「結婚できない芸人」岡村のほうが結婚=「ゴール」の感じが強く、山里亮太のほうが、シアワセになるための「スタート」のように思えた。

伊集院光という先輩からのエール

さてさて、山里の「あのシーン」がドラマで再現されたら泣いてしまうだろう、と少し前に書いたけれど、じつはこの場面ではない。この翌週の放送のことだ。

山里の結婚には、いろんな芸能人から、祝福の声がよせられた。なかでも、一番響いたのが伊集院光の言葉だった。

山里の結婚発表の次の『月曜JUNK 伊集院光の深夜の馬鹿力』の放送。「山里くん結婚したね」と切り出した伊集院は、こんなことを言ったのだ。

「心から湧き上がるどす黒い感情や言葉は、消えないから。いまは不安に思っているかもしれないけど、大丈夫」

……すごいメッセージだ。山里は、伊集院を尊敬していると公言しているが、一人喋りのラジオやっていて伊集院に影響を受けないほうが珍しいので、その関係性はまぁ正直どうでもいい。ただし、山里からすると伊集院は「モテない男の視点から世間に悪態をつく話芸」の大先輩であると同時に、「そんなこといっても、家に帰ったら可愛い奥さんと仲良くやってんでしょ」と私たちから冷たく見らている、大先輩にもなったのだ。

次の「不毛な議論」。山里亮太は「伊集院さんがこんなことを言っていたんだよね……」と紹介した。ホッとしたようで、あっけにとられたようで、まだ受け容れられていないような、そんな感じだった。

ここ、このシーン。このやりとりがドラマにあったら、大号泣していた。おそらく、いちばん「素」の人間・山里亮太がそこにはいたのだ。

そして、この伊集院の言葉に対する「答えあわせ」こそが、この5年間の「たりないふたり」の活動だったように思う。どうしても、2018年からの5年間はドラマでは最終回1話のみの割り当てだったので、駆け足になってしまったけれど(ドラマ最終回の、現在のふたりとリンクしていく終わり方は決して嫌いではない、どころか好きでした)。

伊集院の言葉も、しずちゃんの「もっとおもろくなったええ」も、物事が見えすぎる男、天才・山里亮太は頭では理解はしている。でも、受け容れられない。世界に対して足掻くことの価値を知っている。その先にあるものがわかってしまうのも怖い。そんな感じだ。

ありがとう、さよなら、これからもよろしく!

2019年11月、『さよならたりないふたり』。結婚してシアワセになってしまっても、新たな武器を見つけ戦わないといけない、と決意する山里亮太。天才の言葉を引き出し、伴走することを誓う若林正恭。ちなみにこの3週間後、若林は結婚を発表する。

2021年5月『明日のたりないふたり』。19年からあらたな魅力の発見について共闘しながら、たがいの違いもわかっているふたり。そこで気づく。新しい武器を見つけようとすることは否定しないけれど、変わろうというよりは、どうやっても「たりない」自分とつきあって、そしておなじ足りない仲間と生きていこう、と。気づけたから、「たりないふたり」は終わりだけど、でも、気づいたから、ずっと続いていくんだ。その覚悟を表明したのがこの回だった。

22年12月の特別版。ラストに、夜の公園での、ふたりの漫才が流れる、それは永遠に続くであろう。ありがとう、さよなら、これからもよろしく。そりゃあ、ファンも泣く。

悪いけど、ふたりに幸せすぎる家庭生活を見せつけられたり、近い将来「ゴールデン覇王」にでもなったもんなら、私たちはふたりに悪態をつくだろう。理解なんてしてあげられないこともあるのだ。だって、こっちこそ「たりない」のだから。しかし、あなたたちが明日もどこか「たりない」ままでいてくれて、そして、笑わせたり泣かせてくれるなら、ずっと好きでいたい、と思うのだ。

若林は常々、「おじさんが楽しめるものがない」と話しているが、少なからず二人はそれを背負ってくれている。

〈「もう間もなく、マウンティングはダサいことになると思うんですよ。どんだけ自分が没頭できるものを持っているかということが大事な時代に、そろそろなってくる気がしています。」〉

仕事で多少なりとも成果がでるようになってしまったり、恥ずかしかった趣味が堂々と言えるようになったり、ハラスメント上司から解放されたり、呪いの言葉の主が消えてしまったり、いなくなった後に大事な人の言葉に気づいたり(まぁ、同志だと思っていた人が突然姿を消してしまったりもするが……)。おとなになるといろいろある。たりないからか、いつも変化には驚いてしまう。

しかし素直になれば、そんな人に寄り添ってくれる人はいるものだ、言葉はあるものだ。ホモソーシャルな社会には馴染めないままの、シスターフッドに憧れても自分には無理だったと嘆く、私たち。呪われていなさそうな人を見咎めては、怨嗟の声を心のなかで上げてしまう愚か者たち。だけれど、生活しなきゃしょうがない。「だが、情熱はある」ほどドラマティックには生きられないけれど、「たりないふたり」は、「変化」と、そこに向き合うことの大切さと難しさと美しさに気づかせてくれる存在になっているのだ。

だから、たぶん、ずっと一緒に頑張って欲しい。いや違うな。好き勝手やってほしいんだ。それを、勝手に追いかけさせてほしい。

終わりに少しだけ、個人的なお話を

最後に、インタビューを自慢するような書き方をしておいてなんだが、じつのところ5年前の私はオードリー若林のファンというわけではなかった。『キャンパスナイトフジ』や『日曜芸人』は見ていたしエッセイも読むけれど、オードリーのオールナイトニッポンも聞いておらずリトルトゥースではなかった。

オードリーについては「アナログフィッシュを出囃子に使っているなんてセンスがいいなぁ」というのがいちばんの認識だった。

でも、インタビューをきっかけにラジオも聞きはじめ、アイドルとの番組も楽しみにするようになっていたら、どんどんファンになっていった。

ラジオが、どれだけ多くの人が聞いていようと、究極的にパーソナリティとリスナーの「ワンオンワン」なメディアであり、共感の共有を本来必要としないことを思い出せた。だから、ドラマになろうと東京ドームで公演が決まろうが、大きすぎる存在になってしまっても、個々の信仰がどっちらけないのだろう。なんたって、「自分の聞き方」が誰よりも絶対に正しいのだから。

というわけで個人的には、下手にリスナーになったしまったぶん、若林が結婚して、まるでアナログフィッシュ・下岡晃がつむぐ歌詞にでてくる大切な誰かとのやりとりのように、他者と生きる幸せを語り始めたときには、心底驚いてしまった。

「No Rain,No Rainbow」(アナログフィッシュ)

https://www.youtube.com/watch?v=j0IPow4HOeE

そして『ナナメの夕暮れ』が、文庫になったのを改めて読んで、「まずいな」と思った。文庫版で追加された「あとがき」を読んだら、若林さんのことを――著名人を文章であげておいて「さん」づけなんて失礼だとわかっているけれど、ここでは敬愛をもって若林さんと呼んでしまおう――人として好きになってしまう、そこから逃げられない。

これから、若林さんに取材しても、いいインタビューはもう書けないな、と思った。

いうまでもなくインタビューという営みは、インタビュイーの思いもインタビュワーの書きたいこともじつは二の次で、いかに読者が主役になれるか、が大事である。好きな人に好きなことを訊くのは楽しいけれど、本人の伝えたいことは本人が伝えられる時代、何かしら別の価値を創造しないといけない。もちろん当人に損もさせられないし。難しい仕事だなと、いつも思う。まぁ、「面白いインタビュー」はいま世の中にあまり求められていないから、いいのかもしれないけれど。

自分本位な「面白い」を否定しながら、読者の思う「面白い」を考え尽くし、そしてどこまでも読者のせいにする自分勝手さを呪い、それでも自分の価値観を信じざるをえなかったり、すり減らしながら頭を使って、明け方に血を吐きながら「面白い」ものを書く。

そんな戦い方をしたからこそ、原稿は生まれるのだと思っていた。けれど、本当だろうか、とも最近思う。

変えていかなければいけないのは、染みついたオブジェクティファイの作法だけではないんだろう。労働時間も含めた働き方の問題も根っこの部分で繋がっている。自分の好きなことに噓をつかないでいい世界づくりにだって、責任がある年齢になってしまった。みなさんの仕事もそうなんじゃないでしょうか。

無理をしなければ何かを生み出せない、という強迫観念から自由にならないといけない……のだろうか。体は思うように動かないし、自信は、いつだってない。

こっちは、こんな感じでどうにもならんときもある。だから、すえながく「たりないふたり」よ、よろしくお願いします、と言いたい。私たちもなんとかやっていくから。ドラマの続きを、こっからも見たいのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?