ニュージーランドでの妊娠・出産にまつわる社会的なこと 〜優しい社会を考える〜

前回のNoteに妊娠期間中や出産にまつわる、個人的に経験したことをまとめたのですが、この「個人的な経験」って、社会の制度や文化、風潮があってからこそ、できた経験だなあと感じることが多くて。今回はニュージーランドの妊娠&出産のことを社会面からまとめてみました。

妊娠初期のことー助産師さん探しー

ニュージーランドでは、妊娠が分かるとまずGP(医療制度でかかりつけ医のようなもの。私の場合は、近所の女性医師)へ行き、尿検査による検査薬をする。

そして、結果が出てから「I’m agree!」(妊娠してると思うよ!)と言われ、説明を受けると同時に「助産師さんをすぐに探してね」と言われた。

この国では、妊婦につき、ひとりの助産師が妊娠期間〜出産〜産後2週間のケアをしてくれる素晴らしい制度がある。

基本的に無料(私の地域はスキャン代が1回40ドル。妊娠期間中スキャンの回数は5、6回でした)で助産師さんへは、国から補助が出ている。家での出産を望む場合は、もうひとり助産師さんが手伝い2人のチームで行うことになっているという。ちなみに、この助産師さんのような「伴走者」はLMC制度(Lead Maternity Carer)といって、助産師さんでなくても良いが、およそ9割が助産師を選ぶという。

助産師さん探しは思わぬ壁にぶつかった。

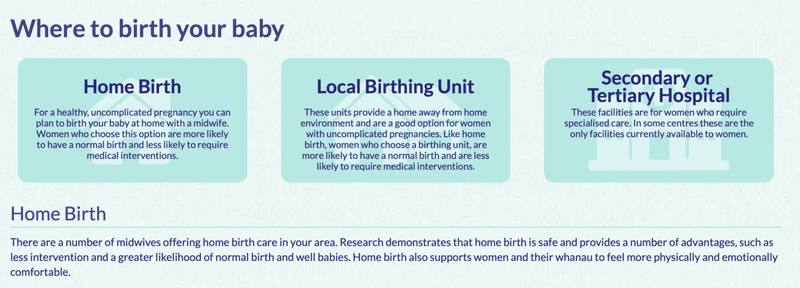

まず、GPで言われた、助産師さんを探すための「Find your midwife」というHPにいくと、自分で住んでいるエリアとともに、出産方法などを選び助産師を見つける。驚きなのが、Home Birthが一番左側の最初の選択肢に出てくるということ(!以下、ページ)。ちなみにNZでは、3−5%の妊婦さんが自宅出産をするという。バーシングセンター(以下助産院)は10%ほど。

すぐに出産場所の希望を決めれなかったものの、どうせなら自宅出産の可能性も残しておきたいから、と自宅出産もできるという助産師さんに片っ端から電話をかけた。ベテラン助産師でないと自宅は難しいから、自ずと数は減っていった。

悲しいことに、合計10人以上に断られた。(2021年6月のこと)病院でもらった街の助産師リストの名前の横は、どんどん「×」マークで埋まっていく。底をついたころ、ある助産師さんに「もし見つからなかったら、病院の助産師さんにマイ助産師さんになって貰えば良いから、最終的にはそれを頼れば良いから、心配しなくて大丈夫よ。もし、開業助産師が良いなら、ウェイティングリストに載せてもらうのが良いよ」とおすすめされた。

病院に勤務している助産師さん以外は、開業助産といい、れぞれ2−4人ほどのチームで動いているようで、自宅出産のときにはペアになったり、お互いを「バックアップ助産師」と呼び合っていた。

探してる矢先、こんな記事を見つける。

6人の助産師さんに断られた、という妊婦さんがニュースになっている。(私なんて、10人以上だよ…)このベビーブームは勿論、ロックダウン中に一緒に過ごすカップルが増えているからだという。(2020年8月の記事)

友人から出産を迎える人たちのFaceBookの地元コミュニティがあるけど、入ってみる?と誘われて、グループに入ることになった。

その彼女は、一年前に自宅で水中出産をしていた。

Facebookにポストしてみた。

「助産師さんが見つからなくて困っています。どなたかおすすめの助産師さんいらっしゃいますか?」すると、なんと1時間で10人ものコメントが集まる。みんな親切であたたかいんだろう!と感激した。このコミュニティは、全員で75人だ。FBグループがこの国では盛んで、知人でなくとも頻繁にスレッドでやりとりが行われる。見ず知らずの困った人にも優しいという印象を受ける。(ちなみにニュージーランドは人助けランキングで世界3位だ)

すると、元々断られてた、近所の第一希望だった助産師・ジュリーから急に連絡が入る。「突然だけど明日の朝9時、オフィスに来れる?」と。用件も書いてなかったし、アドバイスでもくれるんだろうか、と言われるがままに、次の日、オフィスに行き、手続きをすすめているうちに「もしかして、ミッドワイフになってくれるの?」というと、「そうよ〜!!」と言ってくれた。夫と思わずハイタッチした。(涙)。

助産師さんのこと

ジュリーがかけてくれた言葉で印象に残っているものがある。「妊娠や出産はあなたたちが主役なの。あなたたちのジャーニーなのよ。私もずっと一緒だけど、思い出のひとつだからね」と。この言葉のほかに、「あなたはどうしたいの?」ということを都度聞かれる。その姿勢や心持ちがとても好きだった。

それと、ほぼ月に1度の検診で顔を合わせるので、この助産師さんが自分の出産を一緒に乗り越えてくれるという安心感があった。

この「助産師の継続ケア(LMC制度)」はWHOも推奨しているというし、経験してみて、安心感を得られ、とてもよかったと思う。

ジャシンダ・アーダーン首相も、助産師さんとともに出産を乗り越えたことをインスタにアップしています。(東洋経済の記事)

ちなみに、私の住む街の今の市長は元助産師さんだ。当時は性教育を子どもたちに向けてしていたといい、出産のビデオを見せて、「もし出産が早いと思ったら、きちんとコンドームをすること。SEXとは、この命を産むための尊い行為なのよ」ということを教えていたという。(かっこいい、、、!)

右が元助産師で市長のスティーブ

妊娠中期・後期のこと〜多様性や見ず知らずの人に優しい社会〜

市が行ってる両親学校のようなものにいくと、必ずパートナーと2人できている人ばかりだったし、LGBTQののカップルも毎回いたし、国籍は多様。先生がもってくるお人形も黒人のお人形が必ずいたりと、多様性も感じた。

お腹が大きくなってからは、道ゆく見知らない人と話すときも「何週目なの?」と「どこで産むの?」「私は帝王切開だったのよ」など自身の経験談を話してくれる人も多く「Good Luck!」という言葉や応援をたくさんもらったことも支えの一つになった。

このように、何度も見ず知らずの人から、妊婦の自分に優しくされるというのは、「お腹の子どもが受け入れられている」「自分は大切にされている」という感覚も自然にもてるようになった。子どもが生まれてからも「You are doing very well」(子育て頑張ってるね〜)と言われることが少なくなく、声を掛け合う社会って、良いなと感じました。

この妊婦さんや母親に優しいという風潮のひとつの裏には、「妊婦さんに優しい制度(助産師さんが一人につくなど)」があることが挙げられるのでは、と思う。社会や制度が先が個人個人が先なのかは「鶏か卵か」のような話になってしまうけど、社会の制度としても弱い立場(妊婦は女性が体力的も精神的も一番脆くなる時期だから)にある人に優しくあることはとても重要なことだ、と思わずにはいられない。

出産を終えて〜ミールトレインのこと〜

「meal train」といって、大変な時をむかえている人に(例えば病気とか)食事を皆で届ける仕組みがあり、(以前のnoteにも書きました)両親も家族もこの国にいない私たちにはご近所さんたちが1ヶ月間、かわるがわる食事を持ってきてくれた。

他にも、「緊急時のご褒美box(emergency treat box)」と書いたお菓子やハーブティがはいっている箱を持ってきてくれたり。食事のほかにも「得意なこと」をプレゼントするわ!と、整骨院をする友人が息子の身体を見てくれたりした。

そして、2週間を終えると助産師さんから、プランケットナースといった看護師に引き継がれ、健康面の相談や管理をしてくれます。こちらもまた、1人につき1人が担当し、5歳まで続くそうです。ほかにも出産を終えてから1年間、1週間60ドルが補助金として支払われるBest Startという制度もあります。

終わりに

ニュージーランドは妊婦に優しい国だと思う。「優しい国」の定義はそれぞれだけど、単純に自分は周りや社会、そして国からも優しくされてるな、大切にされてるなと感じる回数が多いかどうかだと思う。

自分が優しくされると、人にも優しくできて、どう接したら良いかも分かり、良い循環となり、それが空気感や社会を作っていくのだなと改めて。

お世話になった方々、本当にありがとうございました。