一人男の娘AC-3:「不可解なぼくのすべてを」を読め

ティーカップ横綱 一人 Advent Calendar 2020 三日目の記事です。

https://adventar.org/calendars/5488

昨日も一昨日も、書いた内容の二割位は去年のあれと被っていた。人間、後も成長しないものなのか。しかし人間全てに当てはまるわけではないというのが世の常。初めて10日でメイク技術をメキメキ上達させて数百いいねをもらうような男の娘もいれば、5年間全く上達の兆しを見せないどころかどんどん老いが心配になってくる汚女装おじさんも世の中にはいる訳です…と、「女装と思想」で読みました。

で、本題です。また遅刻したことは許してください。本来であれば3巻からレビューをしようと思ったのですがてっきり使えないと思っていた昨年末に書いてた「不可ぼく」のレビューの掲載許可がとっくに降りてたらしいので、概要などについてはそっちに譲ります。ちなみに、当時のレビューで致命的な誤謬を犯していた部分があったので、その点と、謎の(李,2018)を始めとする参考文献がどこかわからない問題については修正しました。担当編集の方、ごめんなさい。

以下、コピペです。

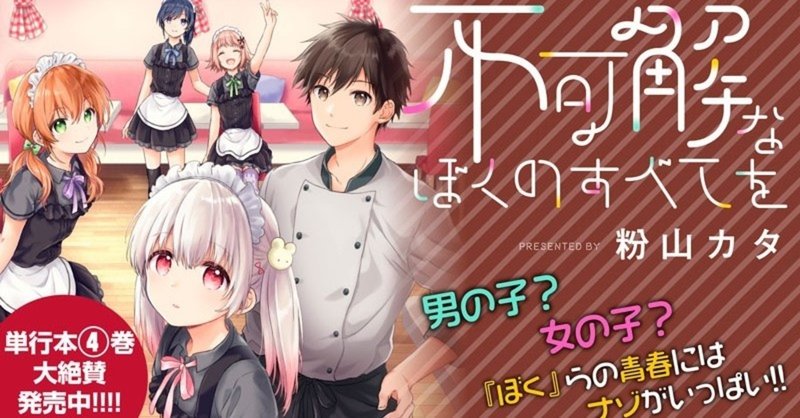

「不可解な僕のすべてを」という漫画をご存じだろうか。タイトルからは何を表しているかよくわからないかもしれないが、平たく言えば「SOGI(sexual orientation and gender identity):性自認と性的指向」に関するお堅いテーマを、「男の娘」というキャッチ―な、そして「虚構の」属性を利用して描いた挑戦的な作品で、現在も「COMIC MeDu」にて連載中である。現在も英題が「LOVE ME FOR WHAT I AM」であることから、そのあとには「愛して」が入ることが推測できる。作者である粉山カタ氏の初商業連載作品であり、氏が同人誌時代から描いてきたテーマである「男の娘」と「現実」について、氏の持ち味である綿密な心理描写とともに、今回はかなりラディカルに描かれている。

あらすじ

主人公の高校生・もぐもは身体的には男性であるが、自らの社会的・精神的性についての認識が男女どちらでもない「Xジェンダー」であり、そして女性的な格好をすることを好んでいる。そのため高校にも女子生徒の制服で通うが、そのせいでクラスから好奇の目線を向けられ、孤立していた。そんな中、もぐものクラスメイトである「哲」は自身の兄である「智」が経営するメイドカフェ「Question」でバイトをすることを提案する。しかしもぐもはそこが「男の娘カフェ」であることを知り、自身が「男の娘」であるとして誤解された事に拒否反応を示すが、そこには従業員の「男の娘」の誰とも違う、もぐもの性自認に対する苦悩があったのだった。紆余曲折あり、もぐもは「Question」で働くことになるが、そこに幼馴染の少女・琴音が現れる。そしてもぐもは自らの性自認だけでなく恋愛感情に対しても苦悩を抱き始めるのであった……。

「男の娘」という免罪符

「男の娘」……一般に、女子にしか見えない容姿や言動をしている男子のことを指す。もともとは男性向け二次元美少女コンテンツにおける美少女の「属性」の一つに過ぎなかった言葉であり、クラスや近所の「美少女」が実は「男」であるという「ギャップ萌え」として消費されるものに過ぎなかった。つまり「男」が「美少女」になるまでのプロセスや心理的・社会的要因などについてはまじめに検討されることはなかった(わけでもなく、PCゲームだと「ねがぽじ」やPS2のコンシューマーゲーム「北へ。」などで触れられることはあったが、該当キャラは「性同一性障害のMTF」であるとされ、また作品的に知名度が高かったわけでもなかった)のである。しかし、「男の娘」という語が使用されるのはMTFには限らず(性自認は男であると作中で明言される場合など)、むしろそういった「悩み」の部分はあまり真剣に向き合われてこなかったきらいがある。その極地が男の娘専門紙の「わぁい!」や「おと☆娘」であったといえるかもしれない。またその言葉はいわゆる少年愛の界隈での女装させた少年に対してや、現実世界の一時だけ女装するような女装男子にまで演繹されるようになった。川本直「『男の娘』たち」などが顕著な例と言える。近年は性の多様性を巡る議論として、「男の娘」は一見性別を越境しているように見えて、語の定義からして「男」「女」という二元論に依拠している点で多様性に反する・「男」「女」というジェンダーの差異を不必要に強調する表現ではないか、という意見も見られる。

この作品でもそんな「男の娘」という語が抱えている問題点が、主に「Xジェンダー」のもぐもの視点から炙り出されている。もぐもが「男の娘」という語の使用を拒否したのは自分の性自認に「男」を入れたくなかった(それを名乗ることで、誰かから自分を「男」だと規定される可能性があることに抵抗がある)から。この作品の世界観は現代社会に寄っており、そこにおける「男の娘」を名乗る人間が主にイベントなどのみで女装し、普段は男性として生活していることが多いことを考えると、「男の娘」という語にそういうリスクが付きまとう可能性がある、と理解できるだろう。

一方現在「Question」で働く「めい」は「男の娘っていう肩書きを僕たちから奪わないで」という。「めい」は「女の子になりたい」が、今の自分は「男の子」である、という現実に対する折り合いとして、自分は「男の娘」であると半ば言い聞かせる形で生活している。そのため、身体的に男性であることの表明すら拒絶を明言したもぐもにたいして半ば嫉妬すら覚えた、とのちに述懐している。「Question」で働く他の二人もそれぞれ異なる事情を抱えているが、彼らに共通するのは、自らの身体が男性であることに対しては肯定的、あるいは妥協が可能であるということ。つまり、精神や社会の変化で問題が解消されているわけであり、それが「男の娘」を名乗る理由でもある。そして作中で「男の娘」という言葉を使う理由は、萌え属性として単純化されることで「客を呼べる」という商業的理由からであることが明言されている。作中では結局、「Question」の従業員は「男の娘」役を演じていることに落ち着き、「めい」も自分を「女の子」であると自認しだす。これは二次元コンテンツの定義もあいまいな用語が三次元のMTFやXジェンダーといった悩みとしてとらえている存在にも無遠慮に使われている、あるいは自虐的にそれを用いる当事者などがいる現状への皮肉ともとれる。

Xジェンダーと服装と恋愛対象

最初から話がややそれるが、当レビューの筆者は最近「女装」が一体何を示しているのかについて悩んでいる。衣服はジーパンが女性に解放された歴史的事実からして流動的なものであり、それが男性的か女性的かというのは我々の恣意的な分類に過ぎない。そしてメイクにしろ髪の長さにしろそこにあるのは「する/しない」という、単なる実行の差異だけである。……となると、残りは乳房や性器といった身体面に対して何かしらの手を加えることこそ「女装」なのではないか、と。実は、作中語られていることから推察するに、Xジェンダーであるもぐもの立場もこれと似たようなものであることがうかがえるが、現実としても急進的とされ理解や賛同を得られる立場とは言えないのが現状である。

学校でのもぐもは女子制服を着用して通学している。実は制服に関しての規定は決まった法令はなく、学校によってかなり対応の差があり、進学校になるとそもそも「存在しない」場合すらありうる。近年だと千葉県柏市の柏の葉中学校などで、制服を男女関係なく自由に選べるようになったが、報道でのせられている導入経緯についてのコメントに違和感がある。女子生徒に対しては性自認に関わらずスカートとズボンの着用が可能な旨のコメントを出しておきながら、男子生徒に対してはいかにも性自認が女性である場合のみ着用する場合が存在しないようなコメントを残している。社会的性からの解放を目的として導入されたのであれば、先述したジーパンの例を見るに、本来性自認とは関係なく衣服の選択が可能であるというメッセージが込められるべきであるが、結果として「シスジェンダー(SOGIが一般的な通念と異ならない)男性はスカートをはく選択はしない」という社会通念を再生産するに至ってしまっている。現実に男性の容姿でスカート履く男子などいないから当然では、と考える場合もあろうが、それは想像力が欠如しているといわざるを得ず、それこそもぐもが直面している問題そのものである。この漫画は読者に対してもその内面に無自覚な差別感情がありはしないか? という問いかけをかなり強烈に行ってくる。帯の「僕の性別をお前らが勝手に決めるな」というキャッチコピーは、まさしくそういった点にかかっている(以下はレビュー筆者が別目的で書いた一節であるが、作中世界だけでなく現実でも特に中高生の間にはSOGIの概念が十分には伝わっていないことを理解していただけると幸いである)。

“教育現場においても、平成27年4月に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」が通知され、文中では「学校において適切に対応」できるよう「具体的な配慮事項等」がまとめられている。また当通知では「教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であり、このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること」としている。

一方で教育内容それ自体の中に、性の多様性について言及された事例は少ない。平成29年に改定された新学習指導要領においても、保健体育の項では「思春期になると異性への関心が芽生える」という性の多様性に対して配慮がなされていない表現が用いられており、「小学校学習指導要領、中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置案に対する意見公募手続(パブリック・コメント)」においても「性的マイノリティについて規定し、保健体育科などの「異性への関心」を削除すべき」という意見が出されたが、文部科学省側としては「いわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えてい」るとの回答で、指導要領として変更が行われることはなかった。この回答に関しては、日本家族計画協会が16~49歳の男女個人 3,000 人を対象として行った「第7回男女の生活と意識に関する調査(2014)」における「多様な性のあり方」について「15歳までに知るべき」とした割合が64.1%であったことや「「保護者や国民の理解が得られない」という状況自体が問題」(李,2018)という批判もあり、正当性に疑問符が浮かぶ”。

……だが、このキャッチコピーは2巻でもぐも自身にも降りかかる。もぐもは「Question」や学校で哲と関わるうちに、彼に対して恋心を抱くようになる(そして、哲ももぐもにたいして恋愛感情を抱き始めていた)。哲はそのことを彼氏持ちの「すず」(彼は氏の同人作品「君だけのポニーテール」の主人公で、高校で同性の友人に片思いしており、その相手が好きな格好になるべく女装していたところをたまたまその友人に発見され、思いを伝えたところ受け入れられて現在も交際中、という経緯の持ち主である)に対して相談する。彼は自分の経験から、同性一方で同時期に哲はもぐもの幼馴染である琴音から「お前がもぐもと付き合うなんてゲイ」と言い、別れることを要求される。当事者個人の理解者であっても、そして、当事者であっても自らの根底には男女恋愛観が潜んでいるというわけだ。彼女の主張としてはもぐもを守るためとのことだが、それは裏返せば彼女の内面の価値観で、もぐもを制御しようとしているだけなのだ。現実でもそうではないだろうか? 授業ではジェンダーや性の多様性について学んでおきながら、休み時間の会話ではそんな多様性が周囲に存在しない前提で「異性」の話をしたり……作中「Question」で働くメイドたちの通っている学校でも概ねそういった描写がなされており、彼女はそれを更に鋭くした現実の投影でもある。

それを受けて哲は自らの恋愛感情に対して苦悩するが、すずや智からのアドバイスを受けて、人を愛することに相手がどういう存在かなど関係ないと吹っ切れる。そして哲ももぐもも自らの思いを相手に伝えて恋愛成就……で終わらないのもこの物語の特徴だ。

なぜ琴音はそれほどまでに哲ともぐもを別れさせたかったのか? 彼女がそのような言動を繰り返すのは自身が男性恐怖症かつ同性愛者であったからである。自らの生まれてきた性に対して悩みを抱えていたからであり、「Xジェンダー」であるもぐもは性に悩んでいる数少ない「同類」であり、また、少なくとも見た目は女の子に見えるもぐもといることは、自身の恋愛に対する不満の解消になっていたからである(しかし、もぐもは身体的には男であることは作中でも強調されており、実際琴音はもぐもに触れない)。自らは女の子に本気で恋愛感情を抱いていたのに、相手からはじゃれあいとしか認識されず、そして「彼氏」を作られて疎遠になる……そう言った例を繰り返してきたことが回想される。哲ともぐもが恋愛関係になることは、琴音にとっては、「同類」であったはずのもぐもからすら少なくとも見た目上は「男女」のカップルが正常であるという事実を突きつけられた形であり、そしてもぐもが「男」を好きになったという事実も加わり、そのショックで打ちひしがれるところで2巻は幕を閉じる。彼女は「すず」ほどに自分を変えてまで相手を愛することに徹することもできなかった、ということである。彼女の態度は中途半端に見えるが、むしろ現実にはこうした、クローゼットで生活する事例の方が多い。NHKのアンケートによれば、当事者が自らの性的指向を50人以上の不特定多数にカミングアウトしている例はわずか25%であり、大半は一部の友人らにのみ伝えている現状である。実際成就している「すず」すら学校の友人にはクローゼットであり続けており、「Question」の持つ多様性への受容姿勢は社会的には異端とされている。

声と形

漫画で表現されている、もぐもたちの容姿は総じて美少女的である。しかし作中の描写では例えば哲の兄である「智」はかなり女性的に描かれているが、回想シーンでは通り過ぎた後に陰口をたたかれるなどそこまで女性的には見えないことが示唆されており、もぐもらも同様であると思われる(高校での描写より)。ではなぜ美少女的に描かれているのか? これを「商業主義に堕した」とうがった見方をすることも可能かもしれない。しかし、実際には美少女的容姿をしていなければ、漫画を手に取ろうとした人間はもっと少なくなっているのではないだろうか? 誰も現実に存在しているはずの「Xジェンダー」について関心を向けることはなかったのではないだろうか? そして読者はこう考えることを半ば強制させられる。現実の「Xジェンダー」は自分を特定の性に規定されることを内心で嫌がることはあるにせよ、必ずしも異性の容姿を好んでいるわけでもなければ、容姿端麗でもない。ではそういった人間が周囲にいることを知覚できるのか? と、そう問いを向けられている気がしてならない。

漫画で表現がされえない問題、しかし現実のジェンダー規定に対して大きく枷となっているものの一つに「声」がある。誰もがその高低で男女を峻別しようとしたことがあるだろう。もぐもたちの「声」はその容姿故、大体美少女ボイスで脳内再生されるのではないだろうか。しかし、声は社会的性に合わせて自由に発声できる類のものではない(メラニー法などの発声法、トレーニング法は開発されているが、身体的性を感じさせないまでに消化できるかと言われると個人差が大きい)ことは、ゲームやアニメにおける男の娘キャラの「声」をだれが当てているかを考えれば、自ずとわかってくることだ。作中では実は表現されている。2巻の終盤に特訓で声を「出せるようになった」MTFの人物が登場し、逆説的に今までの人物はそうではなかった=身体的性別相応の声を出していたことが明かされる。しかし、その事実を知って脳内再生の声を低音に変えられるだろうか? ……というと厳しいものがある。その位見た目の性別と声に私たちはとらわれ過ぎているのである。しかし現実世界にはXジェンダーやトランスジェンダーでありながら、身体的な声を使わざるを得ず、それにより不当な扱いだと感じた経験のある当事者も少なくない。こういった点への無頓着が、知らず知らずのうちに他人を傷つけているかもしれない。一方で、問題提起をするはずの漫画ですら表現に難儀している現状で、どのようにしてこの規定を崩していくかには検討の余地がある。

まとめ

この漫画は「男の娘」モノの皮をかぶったSOGIの問題の漫画だ……というのは最初に述べたとおりで、それはある意味「男の娘」目当てでこの本を購入した人間に大ダメージを与えかねないものだが、

……普通にメイド服のもぐもちゃんとすずが可愛くてそれだけで推せるのでぜひ買って読んでください。

公式Twitter:@fuka_boku

…こいつ、どんだけ書いてんだよ。確か一晩程度で書き上げていた気がするのだが。やはり去年のほうが絶対に活力があったという自分の仮説は益々補強されていく一方である。

以下、3巻以降についてのレビュー風雑語りです。

第3巻からの軸として大きく掲げられているのは、学校のクラスメイト、幼馴染や家族といった「身内」との関わり方について、である。

関係性のカミングアウト

2巻で恋愛関係になったもぐもと哲であるが、クラスメイト(哲の友人)に対して自分たちの関係をどのように伝えるかについて葛藤する場面がある。カミングアウトという用語は自らがセクシャル・マイノリティであることを周囲に打ち明けることであり、肉体的には同性である人間と恋愛関係にあることを伝えることも一種の“カミングアウト”と捉えることができる。前稿でも触れたが、「すず」には同じ学校に通っている彼氏がいるが、その関係については彼氏とともに周囲の人間には伏せている“クローゼット”の状態である。カミングアウトの是非や必要性については議論がされるところである。一般には本人の自由という意見が根強いが、金子(2014)の言を借りるならば、“なぜ「本人の自由」なのかと言えば、「差別されてしまう可能性があるから」”である。当事者たちが差別される可能性を懸念してしまう理由として金子は「異性愛至上主義」を挙げている。特に学校では教育上の隠れたカリキュラムとして異性愛至上主義が存在しており、多くの教材がその主義に対して正当性をもたせるような記述があることは前々から指摘されており(具体例をあげるならば、)、そのような主義が蔓延していると認識される場である学校において、カミングアウトを行うことは躊躇される部分が大きいと推測される。一方で、もぐも自身は既に女子制服を着て学校に通っており、言語で明確に行っていたわけではないが、カミングアウトを一部している状態であるといえた。にもかかわらず関係性のカミングアウトを躊躇していた理由というのは、好奇心から自らの生活実態に無理解な人間が踏み込むのを拒否していたからである(1巻参照)。しかし、七夕の短冊で自分を理解してくれる人を探していたように、もぐもの学校での行動原理には「自己開示は少ないが、それだけで自分の内面までを察してほしい」という心境の表れていることが伺える。一方で現在関わりを持っている「Question」のバイト仲間たちと交流を持つきっかけになったのは、哲の歩み寄る姿勢もあったが、一番は自身の内面についてカミングアウトしたことである。そのため哲はこの態度を「あまのじゃく」と評し、自らもぐもとの関係性について友人らにカミングアウトを行った。

結果として哲の友人たちは哲ともぐもと関係やもぐもの関係を受容し、「知識…というか理解が浅い部分もあると思う」と前置きした上で、理解を示そうとする。また、もぐもとソーシャルゲームという共通の話題で交流を図るなど、友人関係が築かれていった。学校上のカリキュラムでは異性愛至上主義が掲げられていても、実際の高校生も約半数は性的マイノリティについての知識自体は有しており、またポジティブな感情を抱いている、加えて7割以上の生徒は「カミングアウトされても力になりたい」と考えている(渡邉,2015)ことから、決して不自然なご都合描写だとは言えないだろう。むしろ、もぐもの描写に見られる「相手方は無理解である」という思い込みや、ソーシャルゲームを通じての交流からは「性自認や性的指向は人間関係に関わってくるが、あくまで一側面でしかない」というメッセージが読み取れる。

ロールモデルの不在

先述したように、もぐもは3巻でクラスメイトやに対して「言えば伝わる」というカミングアウトの成功を経験している。その経験を元に、幼馴染の琴音の抱えている悩みを解消する手助け(=、つまり哲がもぐもにしていたアライ的言動)をすることを決意する。

前稿に記述があるように琴音は男性恐怖症かつ同性愛者であり、そのことを周囲に隠して生きているクローゼットである。原因として、自身が好意を持った相手に「じゃれあい」としか認識されず、次々と「彼氏」を作っていった、という恋愛上の失敗経験があったことと、それにより自身と同じ同性愛者の存在を「ないもの」として認識するようになったことが挙げられる。実際、日本における同性愛者の割合(男女問わず)は2019年の調査では「0.7%」とされているため、500人規模の学校であれば生徒の中に存在する割合は学年を考慮しないで3~4人程度であるということになる。その上で、他の生徒も琴音のようにクローゼットで生活している可能性を考慮するならば、不可視化されるのも致し方無いと言える。

この状況に対してもぐもが提案したのはLGBTフェスタ(パレード)への参加である。これはかつて米国に性的少数者が利用していたバーに警察が介入・弾圧が行われたことに対する反対デモをきっかけに、性的少数者の団結や文化の称賛、不当な暴力を受けた性的少数者への追悼、結婚制度など行政的問題の改革の主張などを意図して世界各地で行われているイベントである。日本では性的少数者、特にLGBTに関する理解を広めるための場という認識も強く、2012年より行われている「東京レインボープライド」などが有名である。イベントの性質上、LGBT当事者が参加することも多く、NPO法人などで自分と同じ性的指向や、理解者の存在を認識していない場合、ここでの出会い(単なるすれ違いやあいさつなどでも)が、社会に自分と同じような存在がいることを知る切っ掛けになる。また、学生がこういったイベントに参加することで、「ロールモデル」である年長者を見つけることにも繋がり、その後のキャリア形成にもつながる。琴音も参加直後は自身がクローゼットであったにもかかわらず、実際にはオープンにして恋人とともに参加している同性愛者の姿が多く見られたことで、自身が今まで「普通の人間のフリ」をしていたことはなんだったのか、という感情に襲われるが、自身の性自認や性的指向をすでにオープンにして、「自分を隠さないで生きて」いるもぐもに説得される。(また、この際、もぐも自身はもう琴音の孤独感を埋める「女の子」の代替にはなれないことを告げる)そして、もぐもの誘いで「Question」を訪れる女性同性愛者のカップルと交友関係を持つことで、具体的なロールモデルの指針も手にしていく。作中でも言及がある通り、解決へのプロセスとしては当事者同士のオフ会やレズビアンバー、NPO法人などへの参加のほうが現実的ではある。

家族

3巻の終わりでもぐもの妹「さくら」が登場して以降、物語の軸はもぐもの過去と、それによる家族内の不和についてと移行する。当初からもぐもが自身の男性性に対して違和を感じていることは物語の軸となっていたが、過去物心ついた頃からそうであったことが語られ、また両親の不十分な理解についても描写されていく。母親との買い物などで「自分は男の子じゃない」と主張しても男物の服しか買ってもらえない、ランドセルの色を自分で決められずに黒にされるといった自身の自認ではなく親の視点からのもぐもの性別で物事を決められていた、また父親からは事あるごとに「男らしくしなさい」などの言葉を常時かけられ、また家に父権主義的な雰囲気が漂っていたこともあり父親の言うことに対して強く言い返せないなどの不本意な強制が続いていた。加えて妹であるさくらに対しては自身が望んでいたようなドレスなどが与えられている事実もあり、ストレスとなっていた。

性別違和や性的指向の違和の訴えに対する親の受け止めは、現実でも必ずしも好意的ではないことは当事者の語りなどからも伺える。また、学校など集団に対する教育では、インクルージョンという考えもありジェンダーフリー教育などを始めとして、性差の前提に対して異議を唱えるような言説などが本などでも多く見られているが子育てという個別に対する教育の観点からすると、やはり言説・本など性別を男女2元論で語っているものが多く、それを読んだ親などに影響を与えていることは否定できない。本来であれば集団教育よりも個に対して向き合う時間は比較にならないにも多いのにも関わらず、性自認一つとっても単純化してしか認識できない、あるいは教育者側(保護者)の決めつけで認識しているという点は興味深い部分ではある。

こうした親の言動の根底にあると推察されるのは出生から男女の思考や言動には絶対的とは言えないまでも決定的な差があるとする「性別特性論」という考え方である。フェミニズムの文脈でよく用いられる考えではあるが、性自認についても概ね同様の考え方がなされることが多いこの考え方には科学的根拠があるとして諸々の実験結果などが持ち出されることもあるが、ではそういった考え方が生まれつきのものなのかに関しては未だに議論の続くところである(これは「遺伝・環境論争」と言われている)。ただ、もぐもの親は遺伝的に男性であるからと言う理由で男性役割を期待していたのに対して、実際には衣服や言動などのジェンダー表現に対して積極的な介入を行っていたようである。また、もぐもの「自分は男性ではない」という主張が描写されるだけでもかなり長期間に渡っていたにもかかわらず、その声を「ゆらぎ」とみなして真剣に受け止めずに「男らしく有るべきだ」というべき論だけを返していた点にも注目したい。もぐもの母はうつ病になりもぐもの育児について「私が間違えた…」と自罰的な態度を取るようになっているが、結果論的に言ってしまえば適切な向き合い方をしていなかったという点では間違っていなかったとは言えないのが残酷な部分ではある。

そしてそのストレスおよび男性性への嫌悪感は声変わり、つまり二次性徴という出来事に際して最高潮に達し、「喉仏を削れば」男にならずに済むという妄執に取り憑かれ、喉元に包丁を突き刺そうとする。Xジェンダーと安易な同一視はするべきではないが、こうした言動はトランスジェンダー当事者に多いことが知られている。中塚(2020)によれば、主に性別違和を抱えた患者の診療を行っている岡山大学ジェンダークリニックの受診者のうち約6割が自殺念慮を持ち、約3割が実際に自傷や自殺未遂を行っていることが明らかになっている。こうしたストレス軽減のためには、身体的性別と逆の性ホルモンを投与して二次性徴を抑制する療法が有効であることが示されている。もぐもに対してもこうした治療が有効であったと思われるが、こうした病院での診察や治療は未成年者の場合だと親の同伴や同意などが必要なことも多く、また「受診する」という選択を取ることのハードルも高い。その他にもホルモンバランスを意図的に崩すことによる健康問題や明確な時間制限のある中で治療まで行き着くのは困難であることが伺える。(ため、トランスジェンダー当事者の中には親に無断で性ホルモンの錠剤を個人輸入する事例などがある)

結果として両親は母親のうつ病、父親の多忙も重なりもぐもを一人暮らしさせ、経過を見るという判断になる。しかしこの情報社会の中で、父親が長年、子が違和感を訴えているにも関わらず、一切外部の情報源から類似の事例について検索などを行わない点については違和感がある。一方で近年の検索システムはAND検索などを使用することで自分の主義主張を補強するような言説ばかりを表示するようになっている側面もあり、検索をした結果性別特性論に対する態度が強くなっている、といった可能性もある。

父親の性別特性論的な考えのしわ寄せは妹のさくらに来ることになり、そのストレスをぶつけに来たのが3巻終盤の登場につながる。その後さくらとは互いの認識のすれ違いなどを解消し、もぐもは家族に対して自身の性自認をカミングアウトする決意を固め、本日(12/4)更新された話で父母と再会していた。もぐもの場合は父親が明確に自身の態度や言動に対して反発しているために真っ向から反論などを行う必要性がある。ただ多くのXジェンダーの場合、ここまで明確な性別に対する違和の表明及び親の反発はないものと推測される。そのため、逆にカミングアウトの機会がない、という考えられるが、カミングアウトしない=できないであろう理由を家族の言動や主張に感じているということでもあり、カミングアウトという状況を描くことでそういった現実の「雰囲気」を言語化することに成功している、とも言える。

…とここまで書いて支離滅裂で全然レビューになっていないのに気づきました。粉山先生すいません。諦めて寝ます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?