【剣と拳】・後編

1

「――先の獣の討伐、大儀であった。グレイウォルム卿」

重く、凛とした声が白黒の円卓の間に響く。その声の主の外見は、低い声色に反し、まだ二十歳に満たない若者であった。彼が冠する白黒の冠のみが、円卓に座る他の騎士たちとの立場の差を示している。やや間を置いて、一人の出席者が一礼した。ニグレオス=グレイウォルムである。

「して、獣の残穢についてはどうか?」

「恐れながら、未だ制御の見込みがついておりませぬ。あれは、恐るべき魔札です」

話は一月ほど前にさかのぼる。かの国、メンセマト帝国に、突如異界より巨大な獣が攻めてきたのだ。獣が手負いであった事も手伝って、ニグレオスがこれを撃退せしめたのだが、問題は斃れた獣の遺した1枚の魔札であった。残穢として語られる代物である。

魔札は独りでにニグレオスの手に渡ると、以降破棄したり余人に譲渡することのできぬ魔札であることが分かった。更に、魔札から放たれる尋常極まりない魔力に惹かれぬかのように、この一月の間に様々な災厄がメンセマト首都を襲い続けていたのだ。

「こうなれば、止むを得まい……グレイウォルム卿よ。其方に新たな任を与える」

若皇帝が立ち上がり、傍に控えていた従士から巻物を受け取ると、それを卓上へと広げた。出席する騎士たちの表情がしだいに青ざめていく。それはニグレオスも同様であった。

「ここ十数年禁じていた聖杯探索の任。たった今これを解禁し、其方に託そうと思う」

「お待ち下さい陛下! 獣討伐の功労者にいくら何でも――」

「分かってくれるか? グレイウォルム」

他の黒騎士の言葉を遮り、若皇帝はニグレオスに問うた。聖杯探索、その言葉の意味をニグレオスは理解していた。観測できている他世界から強大な力を回収する大任であり、歴代の黒騎士たちの大多数の死因もまたこれに由来している。故に禁じられていたのだ。

そして、今回あえて禁を解くことの意味もまた、ニグレオスは分かっていた。残穢が解けぬのならば、被害をこれ以上増やさぬよう、メンセマト以外の地で死ねというのだ。それは残穢による被害の程が、いよいよ帝国が甘受できる領域を超えつつあることを示していた。

「謹んでお受けいたします。陛下」

ニグレオスは、恐れが声に出ぬように意識しながら言った。黒騎士となった以上、国家の為に死ねるならば本望だ。黒騎士とはそうあるべきなのだ。ニグレオスは常に己に言い聞かせていた。それを聞いてか、うら若い皇帝は、一瞬目を逸らし、やや置いて、ニグレオスを見据え直し、言った。

「聖杯の伝承は、泡化事象以前の古い伝説だ。御伽噺に過ぎぬ。だが、此度ばかりは余は信じることにする。聖杯の力が国家安寧をもたらし、残穢の力をも安定させる力があることを。故に、必ず聖杯と共に帰還せよ。」

皇帝の命令は、どこか希望に縋る思いが籠っていて、ニグレオスは何も言い返せず、深々と頭を下げることしかできなかった。

こうして彼は、聖杯探索のため、クォーツアイスに赴くことになった。魔物に喰われれば、死。聖杯を取り逃しても、別の場所で死ぬことになるだろう。だが何より、皇帝の想いを踏みにじることもしたくはなかった。ニグレオスは聖杯入手の想いを胸に、異界の地へと足を踏み入れたのだった……。

◆ ◆ ◆

「……必ず、聖杯を手に入れねばならぬ。その筈なのだがな」

少し前まで水晶の洞窟のあった荒野の上で、全身甲冑の黒騎士……ニグレオスは座っていた。目前には聖杯……すなわち目標の沸きスポットがある。立ち上がり、入手して帰還するだけで任務は終わる。だが、ニグレオスにはそれができない理由があった。たった今むくりと起き上がった大男がそれである。男は足を使わずにその場で跳躍し、二の足で着地した。

「待っていてくれたのか。殊勝な男だな、ニグレオスよ。おれが寝てる間に聖杯を取って退散できただろうに」

「戦いたいと言ったのは貴様であろう。ヴァン・リユウ」

ヴァン・リユウ……そう呼ばれた大男は、まるで意中の女性から告白された少年のように、崩れた笑みをこぼした。

「我も、貴様と戦いたいと思った」

ニグレオスは立ち上がり、剣を構えた。

「ヴァン・リユウ。貴様は強い。我の知る限り最も強い魔札使いだ。そして言ったな。より強くなると」

「最強になると言った」

リユウは訂正した。ニグレオスは話を続ける。

「強大な魔札使いが、果たして災厄となるのか。そうでないのか。貴様との決闘で、それを見極める」

「よかろう。おまえにとって重要な課題なのだろう。存分に戦い、そして見定めるがいい……!」

リユウは抑えきれぬといったように、強大な存在圧を解放した。まだ決闘が始まっていないにも関わらず、恐るべき圧力である。だが、決意を固めたニグレオスは、最早気圧されてはいなかった。

「禁界域であっても、互いの合意があれば正当な決闘が成立する。我は、この戦いに聖杯を賭ける」

ニグレオスが言った。

「ならば、おれはこの命を賭けよう」

リユウは平然と言ってのけた。だが、ニグレオスは思った。己の命を賭けているのは、我も同じなのだと。

二者の周りを結界障壁が覆い、更にその周囲に斥力が発生した。かつて水晶洞窟を形成していた欠片が一斉に空を舞い、漂い始める。リユウとニグレオス、それぞれの眼前に5枚の魔札が並べられる。そして、同時に言った。

「「衝突!」」

2

決闘開始から数刻後。

「我の手番だ。……行くぞ、リユウ」

「……!」

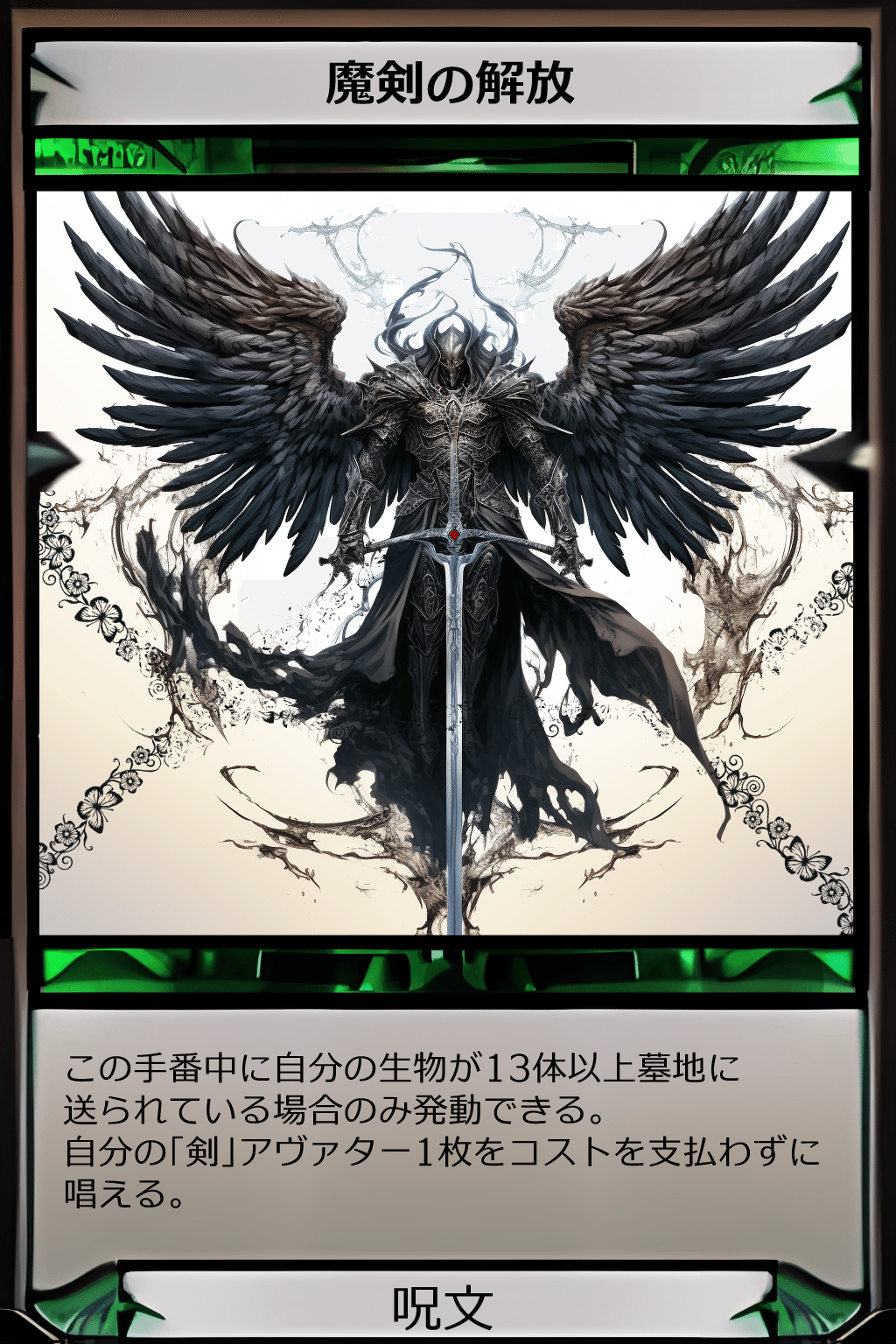

ニグレオス、4回目の手番。これまで膠着状態が続いていたが、遂に動き出した。ニグレオスが1枚の魔札を翳すと、そこから生じた刃がニグレオス自身の山札を突き刺した。まるで生物の血のように山札から黒い液体が飛び散り……それが騎士の形を取り始めていく。

「黒騎士の選別の能力により、我はこの騎士を呼び寄せる」

ニグレオスが1枚の魔札をリユウに見せる。通常、この段階では召喚出来ないほどのコストを持つ、強力な生物であった。

「無論。対応してやろう」

すかさず、リユウが魔札を放つ。突き出された拳から嵐を思わせるほどの暴風が放たれ、巨漢騎士を呑み込んだ。

嵐が止むと、そこに巨漢騎士の姿はなく、代わりに6体もの騎士たちの姿があった。ニグレオスが新たな魔札を唱えていたのだ!

「当然、対応してきたか」

リユウがニヤリとした。こうなることを予想していたかのようであった。

「いつまで余裕でいられるか、見せてもらおう。更に我は騎士を召喚する」

ニグレオスが新たな騎士を召喚した。騎士は場に出るなり、ニグレオスの山札に鎖を突き刺し、1枚の魔札を破壊した。その様子を、リユウは注意深く見守っていた。

「7体の黒騎士でリユウを攻撃する!」

ニグレオスの号令と共に、黒騎士たちが一斉に突撃を始める。だが、リユウもまた1枚の魔札で迎え撃った。

リユウが地面に拳を叩きつけると、蜘蛛の巣状に亀裂が広がり、地中から放たれた衝撃が騎士たちを吹き飛ばした。……否。吹き飛ばされた騎士たちは漆黒の粒子となり、ニグレオスの右腕に、1枚の魔札に集まっていく。そしてすべての騎士が吸い込まれた後、その魔札は発動された。

「貴様に破壊させた騎士たち……そして我が墓地に送り続けた騎士たち。すべてがこの為の布石だったのだ」

ニグレオスの胸部装甲が開閉し、中から1枚の魔札が現れる。彼は苦悶の声と共に抜き取り、天高く掲げた。

「泡間では見せられなかった我が黒剣。今度こそ見せてやろう。刮目せよ――!」

ニグレオスの背後、荒野に大きな亀裂が走り、大地を裂くように1振りの、巨大な大剣が出現した。果たして、それは武器と呼べる代物だろうか? 仮に城ほどの大きさを誇る巨人であれば、軽々しくそれを振るえるのだろう。人が振るうには明らかに桁違いの巨剣が、生物的な翼を広げ、戦場の空に舞い上がった。マリエレイル。剣の名であった。

「我が化身の召喚は戦闘中に行われた。故にこの戦闘は続行中である! 我が剣よ、リユウを貫け」

空中のマリエレイルの切っ先がリユウを捉えると、凄まじい勢いで黒剣が落下を始めた。仮に命中すれば、魔札使いの結界障壁など一瞬で突き破り、回避の間もなく潰されて死ぬだろう。圧死。それほどまでの体積であった。もはや剣の形をしただけの巨大質量兵器である。迫りくる死を前に、リユウは。

「はは、ははははッ!」

リユウは更に笑みを深めた。決闘の場に笑い声が響いた。ニグレオスは一層警戒を強める。

「いいぞ、ニグレオス。強力な化身ではないか。いい力だ! ならばおれも、相応の力で臨まねばなるまい」

リユウが1枚の魔札を唱えた。リユウの周囲に闘気が漲り、ただでさえ強大な力を更に高めていく。

(拳以外の魔札だと……? しかも……)

ニグレオスは内心驚いた。彼の知る限り、リユウは《拳》以外の魔札を今まで唱えたことがなかったからだ。だが、それがかえって本気の表れであると確信した。なにより、最も警戒すべき化身の魔札が、今まさに召喚されようとしているのだ。

「いくぞ……紅蓮拳皇」

次の瞬間、リユウ自身がアヴァターを纏った。

化身を身にまとう。眼前の現象も、ニグレオスは初めて経験した。全身から放たれる存在の圧力は、己の大剣をも凌駕するほどかもしれない。改めて、ヴァン・リユウという男の規格外さを思い知ることになった。

「さあ、化身対決といこうか」

リユウの双眸が燃えた。

3

二体の化身が降臨したことで、周囲に渦巻く斥力はよりは激しいものになっていった。先の一撃で砕けた大地が、二者から放出される力によって抉られ、崩れていく。そして地面の有り様とは反対に、リユウとニグレオスの身体は、地を離れ空中に浮いていく。

「……我の攻撃はまだ続いている。強大な化身とて、我が黒剣によって断つまでだ」

ニグレオスの号令と共に、マリエレイルの切っ先がリユウ目掛けて落ちていく。巨人が剣を振り下ろしたかのような一撃である。そして、実際にこの攻撃は、リユウの化身――紅蓮拳皇を滅ぼすことが可能であった。

マリエレイルは己の墓地に眠る『騎士』の数だけ能力を得る。13体もの騎士が眠っている今、持ちうるすべての能力が引き出される状況であった。特筆すべきは能力『絶対切断』。防御側のタフネスを一切無視して確実に切り殺す、まさに一撃必殺の奥義である。

更に、『先制攻撃』能力により、反撃を受ける前に確実に一撃与えることができる。これらの能力によって、紅蓮拳皇がいかに強大な生物であろうと倒すことができるのだ。

「おれの首はそう安くはないぞ、ニグレオス」

だが、リユウはすかさず魔札を使用した。放たれたアッパーカットが剣を迎え撃ち、はじき返した。そして、今度は紅蓮拳皇の反撃であった。

紅蓮拳皇は『絶対切断』のような能力を持たない。単純に高いパワーとタフネスを供えた生物である。問題はその”高さ”である。いかなる攻撃を受けても傷ひとつつかない防御に、殴ればあらゆる生物、魔札使いを一撃で消し飛ばす桁違いの威力。マリエレイルとは別ベクトルで、一撃必殺の攻撃を持つ化身であった。

マリエレイルの攻撃が無効化されたことで、紅蓮拳皇の攻撃が一方的に通る状況となる。このままいけば、紅蓮拳皇の拳がマリエレイルを破壊せしめるだろう。

だが、今度はニグレオスが魔札を唱えた。空中に盾が出現し、紅蓮拳皇の拳を防いだのだ。衝撃でニグレオスは大きく後ろに吹き飛ばされるが、辛うじてダメージを抑えることができた。マリエレイルも無事である。

「防いだか」

リユウは攻撃の反動を利用して後ろに飛びのいた。嬉しくてたまらないような声色だった。両者は再び距離を置き、当たり前のように空中に制止していた。

水晶片どころか隆起した大地の一部が浮かび上がり、浮遊した水晶片が戦場を彩る。更に……いかなる原理だろうか。先ほどまで空があるのみだった両者の遥か頭上に、逆さの大地が浮かび始めた。

「見えるか、ニグレオス。おれたちは今、クォーツアイスの中心にいる」

「…………」

ニグレオスは、初めて見る光景にしばし呆気に取られていた。リユウは少し待って、言葉を続けた。

「決闘の最中、稀にこうしたことが起こる。おれたちは世界の上に立っているのではない。今や世界の側がおれたちに注目し、おれたちを中心に廻ろうとしているのだ」

リユウの言っていることは正確さを欠く表現ではあった。だが、二グレオスはなんとなく理解したような気がした。

「おれだけではここにたどり着けない。やはりおまえは強い魔札使いだ」

「…………」

強者から贈られた率直な賞賛に、しかしニグレオスは心から喜べなかった。

「魔札使いの力は、ともすれば他者を、世界を傷つけうる力だ。我は……俺はそんな力を担わされた。果たして、正しい力なのかも分からずに」

ニグレオスは己の葛藤を吐露した。

「日毎に剣が冴えていく。強くなっていく。これは正しいことなのか? 俺は怪物にでもなってしまうのではないか? そう、俺は恐ろしいのだ。ヴァン・リユウ、お前はどうこの力と折り合いをつけているのだ?」

「……うーむ」

リユウはしばし考え、そして拳を構えた。

「おまえが悩んでいるのは分かった。だがおれは言葉で語るのは苦手だ。決闘で語ろう」

「……いいだろう。手番終了だ」

マリエレイルが空中で回転し、ゆっくりとニグレオスの背後に降下した。リユウは貯めの姿勢になり、力強く魔札を引いた。五回目のリユウの手番が始まる。

4

「早速だが、おれはこの魔札を唱える」

(また”拳”以外の呪文……!)

ニグレオスは警戒を強めた。

「おれの墓地には生物がいない。よって、新たに3枚の魔札を創造する」

「!」

リユウが唱えた魔札がはじけ飛び、新たな魔札が生まれた。ニグレオスの知る限り、リユウの山札には生物は採用されていない。よってどのタイミングで唱えても最大効率で活用できる。ニグレオスの山札が墓地利用を主体とした構築になっているように、リユウのデッキは生物を採用しない事をメリットにできる構築になっているのだろう。

「これでおれの手札は5枚となった……戦闘に入る」

リユウの全身に炎が漲る。化身、紅蓮拳皇が動き出した。すべてを貫く必殺の拳。当然生身で受ければ即死であるし、たとえマリエレイルで防御したとしても、一撃で砕かれるだろう。ではどう受け流すのか……ニグレオスは残る3枚の手札から、1枚の魔札を唱えた。

迫りくる紅蓮拳皇の前に、一体の案山子が出現する。紅蓮拳皇はニグレオスの化身もろともに殴り倒そうとするが、黒い鎧を着た案山子がその拳を抑えてしまった。衝撃の余波がニグレオスに襲い掛かるが、ダメージには至らなかった。

「ぬう……」

だが、それだけでは終わらなかった。紅蓮拳皇が見上げると、そこにはマリエレイルの切っ先があったのだ。

「お前の攻撃は終わったが、こちらの反撃はこれからだ!」

ニグレオスの宣告通り、マリエレイルは急降下を始めた。先ほど防御札のコストで失った墓地の「騎士」が、先ほど犠牲になった黒騎士によって補われ、再びニグレオスの墓地に眠る枚数が13枚となった。再び、絶対切断の一撃が紅蓮拳皇を襲う。

「ならばこの魔札を唱えよう」

紅蓮拳皇の拳に光が集まり、それが光線となって放たれた。攻撃呪文である!

紅蓮拳皇の持つ圧倒的な攻撃力が、そのまま致死の光線となってニグレオス目掛けて放たれた。あまりの威力に、周囲の空気が振動し、悲鳴を上げる。

「斬られるより先に決着をつけようというのか。だが、甘い!」

ニグレオスが更に魔札を唱えた。胸部に宝石があしらわれた甲冑騎士が出現し、光線を真正面から受け止めた。吸収しきれなかった余剰光線が四方に分散し、地上の荒野を焼いていく。しかし、今度もまたニグレオスは一切のダメージを免れた。

「仕留められなかったか! 見事だ」

紅蓮拳皇の頭上から、遂にマリエレイルが衝突。壮絶な破砕音がクォーツアイス全土に響いた。超大剣は紅蓮拳皇を易々と貫通するかと思われた……だが、紅蓮拳皇は滅びなかった。

「まさか……!」

ニグレオスは見た。自らのアヴァターの切っ先が氷で覆われている姿を。リユウが放つ第二の魔札が、再びニグレオスの剣を防いだのだ。

「これを引いておらねば危なかったな。つくづく、強い男だ。ニグレオス」

紅蓮拳皇が手番の終了を宣言した。壮絶な戦いであるが、驚くべきことに互いの結界障壁は僅かなダメージさえも負っていなかった。両者ともに強大な化身を従えながら、巧みな戦術によって致命打を避け続けてきたのだ。だが、当然ながらその負債は魔札の消費という形で振りかかっていた。残っている手札の枚数は、リユウが3枚、ニグレオスが1枚。ニグレオスがやや不利である。

加えて……ニグレオスの1枚の手札は、状況によって大きな利益をもたらすが、おおよそ防御や攻撃には使えない魔札であった。次の手番の引きで有効な魔札を引き当てられなければ、無謀な突撃に賭けるしかない。

「我が……手番」

ニグレオスはたった今引き当てた魔札を見――愕然とした。引いた魔札は、今回の遠征の切っ掛けになった1枚であった。すなわち、メンセマトに災いをもたらす魔札、残穢である。

5

ニグレオスが残穢を引き当てた瞬間、邪悪な瘴気が世界中に溢れだした。決闘の地点から遠く、宙に浮かぶ大地にはところどころに竜巻が生じ、浮遊する結晶の破片を飲みこみ成長していく。一方、下の地上では結晶群が固まりとなり、なにか生き物のように蠢きはじめている。残穢は間違いなく、このクォークアイスという世界に影響を齎しているのだ。ニグレオスの意思とは無関係に。

ニグレオスは、未だ決闘において残穢を使用したことがない。しかし、残穢が備えた能力について、なぜか本能的に理解していた。この魔札を使えば、己の化身、マリエレイルは進化を遂げるだろう。しかも、紅蓮拳皇よりも遥か強大な存在になる予感があった。今、ここで残穢を唱えれば、間違いなくこの決闘に勝利することができる確信があった。

……だが。ニグレオスは躊躇していた。マリエレイルを進化させるということは、自分自身にも影響を与えることと同義である。果たして、手札に引き当てただけで世界に悪影響をもたらす魔札を実際に唱えたとき、己がどのように変わってしまうのか。

ドクン。ドクン。心臓の激しい鼓動を感じる。それは勝利への高まりというよりも、なにか得体の知れない生き物に密着されていることに対する忌避感のようであった。こうして手札に握っているだけで、ニグレオスという存在が冒されているような――

「なるほど、それが不安の種か」

その時。リユウが1枚の魔札を唱えた。一筋の稲妻がニグレオスの下に飛来し。ビッ、と一瞬で残穢を焼き払った。

「あ……」

「わるい感じは去ったようだな」

リユウが言った。まるで足元に落ちている小石をどかして、『転ぶ心配がなくなった』とでも言うような風であった。そしてリユウの言う通り、辺りの瘴気は消え去り、そしていつの間にか、凪のような静寂が周囲を支配していた。

「なるほど、悪い魔札というのは確かにあるようだ。だが、要は魔札を抑え込めるくらい、強くなればよいのだ。魔札使いは戦う限りずっとずっと強くなっていけるからな」

それに、とリユウは笑った。

「おまえはもう、その魔札の使い道を用意しているではないか。目ざといやつめ。さあ、残った方の手札を使うがいい」

先ほどの魔札の能力で、リユウはニグレオスの手札を見ていたのだ。ニグレオスは、指摘されて改めてその魔札を見た。確かに、この場面のために用意された札である。そもそも、最初の決闘で”手札破壊”を受けて、その対抗策として山札に入れてきたのだから……!

「……そうだ。我は死中の発掘を唱える!」

ニグレオスは、最後の魔札を唱えた。《死中の発掘》……それは相手に手札破壊された際にのみ唱えられる魔札であった。

「この効果で、我は3枚の魔札を引く」

これで手札の差は入れ替わった。ニグレオスは3枚の手札を補充した一方で、リユウは1枚魔札を消費し、残り2枚。しかも、今はニグレオスが責め立てる手番である。手札に加わった魔札も良い。そうだ。リユウの言う通り、残穢などに頼らずとも、己は戦える。ヴァン・リユウに勝ちうるのだ……!

「さあ……最後の戦いだ。我が剣を受けてみよ、リユウ」

ニグレオスが剣の構えを取ると、呼応してマリエレイルが回転し、リユウに照準を合わせる。袈裟の一撃によってトドメを刺す。当然なんらかの防御は講じてくるであろうが、それごと切り伏せる。

ニグレオスの予想通り、リユウは魔札を切ってきた。リユウが拳を突きあげると……そこに天球を思わせるような巨大な球体が出現し、瞬時に拳大の大きさへ縮小した。

「殲滅拳。アヴァターを含めすべての生物を破壊する。おれの切り札だ。どうする」

リユウが言った。実際、この衝撃が解き放たれれば、マリエレイルさえも破壊されるだろう。それほどの恐るべきエネルギー量がリユウの拳に収束しているのをニグレオスは感じていた。だが。

「我が剣がたかだか1枚の魔札で折れるものか!」

ニグレオスが1枚の魔札を唱えた。魔札から放たれた光により、山札に眠るすべての騎士が墓地に送られる。

「これで我が墓地に騎士が25体以上揃った。よって、我が剣マリエレイルは”無敵"能力を得る」

無敵。その言葉通り、戦闘や効果による破壊から身を護る最上位の防御能力である。この能力を得たマリエレイルは、《殲滅拳》の一撃を耐えしのぐことができる。

「よって、殲滅拳によって破壊されるのは場にいる《魔法吸収の黒騎士》のみとなる」

ニグレオスはそう言いながら、自身の手札を改めて見返した。残る2枚の手札の中に、この状況でこそ活きる魔札があった。

(この《沈黙の騎士霊》によって、《魔法吸収》が破壊されれば以降リユウの手を封じることができる。もし予見して魔法吸収を破壊以外の方法で対処できたとて、奴の手札が尽きる。そうなれば破壊を免れたマリエレイルの攻撃が通るのみ……!)

ニグレオスは勝利を確信し、リユウの目を見た。どうする、ヴァン・リユウ。その挑戦に応えるように、リユウが最後の魔札を唱えた。

(拳じゃない……!《呪文の創造》でつくった最後の魔札か)

魔札の輝きが、リユウの拳に蓄えられていた膨大なエネルギーを吸い取っていく。果たして、いかなる魔札が唱えられるのか。

(確かに、破壊以外の手段でマリエレイルを倒そうと目論んでくるかもしれない。だが大丈夫だ。俺の手札には防御札がある)

ニグレオスの2枚の手札のうち、1枚は魔札封じの《沈黙の騎士霊》である。そしてもう1枚……最後の魔札は、魔札からの防御能力を持つ呪文、《黒騎士の結界》であった。

「さあ、山札からなにを唱える」

破壊は不能。魔札によって退けることも不可能。リユウはいかにしてマリエレイルに対抗するのか。

「《黒天剣マリエ=レイル》。墓地の騎士を糧として様々な能力を獲得する強化型アヴァター。実に強力な化身だ」

リユウはなにかを確かめるように言い始めた。

「完全無欠の無敵能力に、おそらくおれを一撃で倒しうるであろう能力。一つだけでも強力な能力をすべて兼ね備えている。今の完全状態のマリエレイルは、おれの紅蓮拳皇をも上回るアヴァターといえよう」

「よもや、ここにきて降参するとは言うまいな」

ニグレオスは冗談めかして言った。もちろん、リユウの目には敗色など微塵も映っておらず、それはニグレオスも承知であった。

「当然、降参はしない。なぜならば、その化身を今から打ち破るからだ」

「!!」

今、リユウの手に輝く魔札が、すべての光を吸収しきった。

「おれが唱える呪文は、これだ」

先ほどと異なる腕、リユウの左拳に光が収束し、衝撃波のように放たれた。ニグレオスとの斜線を遮るようにマリエレイルが防御に回る。だが、大剣の刀身をすり抜け、光はニグレオスへと命中した。

「バカな。これは……!」

ニグレオスは急激に力が抜けていく感覚に襲われた。錯覚ではない。実際に、ニグレオスの墓地に眠る騎士たちの魂が解放されたのだ! ニグレオスの化身、マリエレイルは墓地の力によって強化される化身である。力の根源を失った弱体化の影響が、使用者のニグレオス本人にも表れていた。

「まさか……そのような手段を隠していたとは」

「まだだ。《解放拳》は解放した魂の数だけ、その主に傷を与える」

その声はニグレオスの眼前から聞こえた。一瞬の事であった。魔札の効力によって、リユウは瞬間移動してきたのだ。既に振り上げていたその拳には、膨大な光が凝縮されていた。

「受けよ、ニグレオス! これがおれの全力だ」

リユウがニグレオスを殴りつけた! DGOOOOOOM! 拳を受け止めた結界障壁は一瞬にしてひび割れ、威力を抑えきることができなかった。衝撃によってニグレオスは吹き飛ばされ……ガン、ガン、ガン! 山々をいくつも貫通しながら落下していった。

「まだ耐えているようだな。よかろう……!」

まだマリエレイルと紅蓮拳皇の戦闘が残っている。決着をつけねばなるまい。リユウは空中を蹴り、ニグレオスの落ちた方向へ向かった。

6

「う……くっ……」

飛ばされた土地で、ニグレオスはよろめきながら立ち上がった。手をかざすと、ほんの薄い結界と接触する。結界障壁である。先ほどのダメージでかなり削られていたが、首の皮一枚、ぎりぎりのところで耐えていた。

ニグレオスが辺りを見渡すと、そこは彼がクォークアイスではじめに訪れた場所を彷彿とさせるような場所であった。深い谷底であったが、地面や谷壁が水晶でできていた。地面からは隆起した水晶の塊が至るところに生えている。そして……。

「――――っ」

ニグレオスの足元に、水晶のオブジェが転がっていた。洞窟にあったものと同じく、取り込まれた者が結晶化したものだろう。しかし、なによりニグレオスの目を引いたのは、それが象る姿である。オブジェは、二人の子どもを抱きかかえた人間の姿をしていたのであった。

(グレイウォルムさん。残念ながら残された遺体の中に、あなたのご子息と奥方の姿は――)

五年前の記憶が蘇る。ニグレオスの故郷メンセマトがかつてクォークアイスに襲撃されたとき、犠牲者のうち多くが遺体さえ残らなかった。いかなる理由かは不明だが、彼らは結晶化された後、魔物たちの手によってクォークアイスに送られていたのだ。ニグレオスの妻や娘たちと共に。

ニグレオスはオブジェを見た。全身が鉱物と化しており、顔や特徴は判断できない。髪型や身体の特徴から、かろうじて女性であろうことだけが分かった。はじめ、無造作に転がっていると思われた彼女たちであったが、実際には半身が地面の水晶と癒着していて、横たわった姿勢で固着しているのであった。

程なくリユウが追いつき、最後の攻撃を繰り出してくるだろう。……もしまともに受ければ……?

「マリエ、レイルッ!」

ニグレオスは考えるより先に指示を出した。化身・マリエレイルがその巨躯を晒し、防御の姿勢を取る。更に、ニグレオス自身も横たわる女性たちから距離を取り、そして黒剣を構えた。

まともに衝撃を受ければ、結晶のオブジェは容易く破壊されてしまうだろう。ニグレオスは剣を構えながら、自分が彼女たちを守るために動いてるのだと自覚した。

彼女たちが己の妻や娘たちであるかどうかなど関係なかった。むしろ

家族でないからと見殺しにするような人間でありたくなかった。たとえそれがもう死んでいて、形だけが残った存在だったとしても、目の前で壊れていくことだけは許せなかった。

程なく、上空に燃え盛る一つの塊の姿を見た。メンセマトに浮かぶ太陽の如く輝き、伝承に残るどんな英雄にも勝るであろう超常の拳士。間もなく落ちてくるその拳を、ニグレオスは受け止めなければならない。後方への被害を防ぎながら!

「来い、リユウ!」

ニグレオスは残る結界障壁をすべて後方に集中し、自分以外を護るよう意識を回した。今まで試したことはない。できるかどうかも知らない。守れる魔札がない以上、できる事をしなければならない。己の身はどうなってもいい。後ろにいる彼女たちさえ守れれば……!

そして。ついにリユウが降下をはじめた。紅蓮拳皇が拳を下に向け、彗星のように落下している。とてつもない疾さ、とてつもない威力。間違いなく己の化身、マリエレイルを目標地点にしているだろう。衝突の瞬間に備え、ニグレオスは集中し、リユウを見据えた。

……すると、リユウがなにか言葉を発していることにニグレオスは気づいた。距離が遠く、なにを喋っているのかは聞こえない。よって、ニグレオスはリユウの、リユウの唇の動きから、発された言葉を読み取った。

「や」「る」「な」

ニグレオスは驚愕した。リユウの落下軌道が予想と外れていたからだ。リユウはマリエレイルも、ニグレオスでさえなかった。ニグレオスからやや離れた地点に狙いを定め、リユウは右腕を突き刺した!水晶の大地が砕け、蜘蛛の巣状に衝撃波が走る! ……だが、その勢いはニグレオスが想定していたものよりもずっと小さかった。衝撃波はニグレオスの手前で弱まり、そして静かに、ニグレオスの残る結界障壁を破壊せしめた。

「な…………」

呆気に取られるニグレオスに、リユウは言った。

「決闘はおれの勝ちだ。だが、おまえもまたやることを果たしたわけだ。流石だな、ニグレオス」

リユウの周りに渦巻いていた炎、紅蓮拳皇が消滅した。ニグレオスの頭上に浮かぶマリエレイルもまた霧散した。辺りに渦巻いていた力場が消滅し、宙を漂っていた結晶の小破片がきらきらと落ちてくる。

その様子は激しい決闘が終わったことに世界全体が安堵しているようでもあり、あるいは長い一戦を終えた戦士たちを祝福しているようでもあった。ニグレオスはそのように感じていた。こうして、ニグレオスとリユウの決闘は終わったのだった。

7

「何故、最後にマリエレイルを破壊しなかった。俺の意図が分かっていたのか? 俺ははじめから、なにも話していないというのに」

ニグレオスがリユウに問うた。彼の言う通り、ニグレオスは自分の仔細な過去をリユウには話していなかった。かつて家族を失ったこと。自分が騎士になった理由。後ろに横たわるオブジェについても。

「上から見下ろしたときに、おまえの様子を見てな。決闘以上になにか大事なことをしているように感じたのだ。落ちながらよく見てみると、なにかを護ろうとしているように思えた。ならば、その気持ちを無碍にするわけにはいくまいよ」

リユウは笑顔でそう言った。

「初めからおまえはそうだった。おれが脅威になりそうだからと、自分の国のために勇気を振り絞って戦いを挑んできた。おまえはなにかを護るために、本来持ちうる力量を超えてがむしゃらに頑張っている。だからこそおまえは強いのだ」

リユウはニグレオスの胸部を叩く。コツンと鎧が響いた。

「おまえは護るために戦えるやつだ。だったら、より力を増したとしても、刀身が曇らぬ限り正義のために使えるだろう。あの悪き魔札もいつか、そのための力になるはずだ」

「……護るための力」

ニグレオスは山札からあの魔札を取り出した。いまだ強大な悪意を宿しているように感じるが、少なくとも周囲に影響をまき散らしたりなどはしていないようであった。今思えば、己の悔いや迷いを糧としてこの魔札は災厄を振りまいていたのかもしれない。そうであるならば、今後自分がブレなければ制御できるかもしれない。

「ありがとう、ヴァン・リユウ。最初に対峙した頃は分からなかったが……そなたは強いな」

ニグレオスの賛辞に、リユウは微笑して、そして言った。

「そういうわけで……あの聖杯とやらはおまえが持っていけ」

「どういうことだ。あれは賭けの対象だっただろう。貴様が勝ったのだ。貴様のものではないか」

「だから、一度おれのものになったのち、所有権を譲渡したのだ」

「なっ」

絶句するニグレオスを他所に、リユウはさらに言葉を続けた。

「仮におまえが勝ったとしても、恐らくおれの命をとる気はなかっただろう? おれもあの魔札に興味はなかった。お互い様だ」

「他の者でもよいではないか。なぜ俺に譲るのだ」

「そりゃあ、あの魔札を手に入れればおまえはますます強くなるだろ? ますます再戦が楽しみになる。おれにとっても得なのだ」

リユウはなにを当たり前のことを、とでもいいたげな表情で言い切った。ニグレオスはしばし呆れ、渋々と言ったように切り出した。

「……いいだろう。聖杯は俺が預かる。だが、代わりに約束しろ。もし今度決闘するのなら、もっと気軽に、命のかからない決闘にすると」

「擬戦か……あれは全力が出しにくいのだが」

「禁界域だからよかったものを、人のいる都市部でさっきまでのような決闘ができるものか。それに擬戦では勝てぬなどと言うまいな」

「分かった分かった。その条件を呑もう」

リユウは不満足気にニグレオスの提案を受け入れた。

「ああ……もうだいぶ眠いな。おれはしばし寝る。……またいつか会おう。ニグ……レ……オス」

リユウは一方的にそう言って、大の字になって倒れた。ニグレオスが返答しようとしても、帰ってきたのは寝息だけだ。仕方なく、一礼だけしてニグレオスはその場を離れた。

道中、彼は道端のオブジェへと跪き、なにか言葉を残して去っていった。おそらく最初の地点に戻り、聖杯を手にしてクォークアイスを後にしたのだろう。既に深い眠りについているリユウには、どちらも感知できない出来事であった。

風はなく、人もなく、ただ瘴気と水晶と荒野とが在る一面の世界。クォークアイス。凶悪な魔物が退治され、激しい決闘の痕が残る荒野にも、いずれは新たな邪悪が芽生え、魔物たちが跋扈し始めるかもしれない。あるいは物好きな魔札使いが訪れ、この辺鄙な地を自分の住処に定めるかもしれない。

あらゆる知性を拒む過酷な禁界域はしかし、今この時、リユウにとっては寝心地のいい布団でしかなかった。果たして、先の決闘を夢として反芻しているのか。それともより昔の記憶を夢に見ているのか。満足気に眠るリユウの顔を、やがて、降り積もった結晶片が覆いつくした。

【剣と拳】終わり

スキル:浪費癖搭載につき、万年金欠です。 サポートいただいたお金は主に最低限度のタノシイ生活のために使います。