【座談会】ロマノ・ヴルピッタ×金子宗德×山本直人×荒岩宏奨「日本浪曼派座談会 日本回帰・第五の波に備えて 下」(『維新と興亜』第8号、令和3年8月)

我が国は戦後体制を打破できないまま、いまグローバリズムに席捲されようとしている。この局面を打開すべく、新たな日本回帰の波は訪れるのだろうか。そのカギを握る日本浪曼派の思想に改めて光を当てるため、四人の専門家が集結した。ロマノ・ヴルピッタ氏(京都産業大学名誉教授)、金子宗德氏(里見日本文化学研究所所長)、山本直人氏(東洋大学非常勤講師)、荒岩宏奨氏(展転社代表取締役)だ。

四人による熱い議論は三時間に及んだ。本誌第六号に掲載した「上」では、座談会参加者それぞれの日本浪曼派との興味深い出会いが語られ、日本回帰の波が明治維新から今日までの約百五十年間に少なくとも四回あったことが指摘された。前号に載せた「中」では、日本浪曼派と大東塾の影山正治塾長との関係を通じて、日本浪曼派が維新運動に果たした重要な役割が明らかにされた。

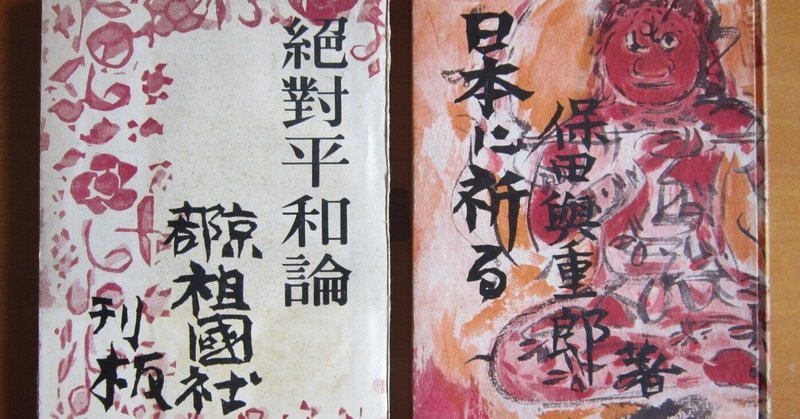

昭和三十三年、保田は京都の鳴瀧に山荘を構え「身余堂」と命名、そこを終の棲み家とした。今回は、この「身余堂」を何度も訪れ、保田に親炙したヴルピッタ氏がその様子を振り返った。さらに、アジアの道義的生活に支えられた保田の『絶対平和論』、三島由紀夫と保田、蓮田善明の知られざる関係が明かされ、我々が日本回帰にどう備えるべきかが示された。

『絶対平和論』を支えるアジアの道義的生活

金子 続いて、戦後の保田與重郎について触れたいと思います。敗戦後、北支から生還し、郷里の桜井で農業に従事する日々を過していた保田は、昭和二十四年に彼を慕う青年らとともに「まさき会祖国社」を設立し、同年九月に雑誌『祖国』を創刊しました。無署名で『祖国』に連載したのが、『絶対平和論』です。その中で、保田は社民リベラル的な平和論とは全く異なる平和論を展開しています。

「わが『絶対平和論』は、日本とアジアが、今日の思想上の一切の依存を排し、己に伝る道の恢弘によつて、戦争と滅亡の危機から、自主的に脱出する方法を提案するものである。また今日に於て、ヨーロツパの消滅を既定とし、その絶望と虚無の心理を確認し、進んで近代の文明を、東洋の人倫道義の見地から、その根柢において批判し、その終焉を論ずる。さらに近代の文明を以て、人類の唯一最高の文明と考へきたつた、我国知識人の狹と迷と蒙を啓くものである。平和生活の原理は、近代の機構とその文明の中に存在しない。わが『絶対平和生活』の樹立は、日本に典型的に伝はる、アジアの道義的生活の恢弘によるのみである。日本とアジアの、伝統の原則生活を除外すれば、平和の生活的基礎は、いづこにも存在しないのである」

ここで、保田はアジアの伝統に即した道義的生活を強調しています。この『絶対平和論』をどのように読みましたか。

荒岩 私が初めて『絶対平和論』を読んだのは、二十五歳の頃だったと記憶しています。それまでに出会ったことのない平和論であり、強い衝撃を受けました。絶対的平和とは、「その生活からは戦争の実体も心もちも生れない、平和しかないといふ生活、さういふ生活の計画を先とする平和論」です。

東西冷戦下において、左派は「憲法九条があるから平和が保たれている」と主張し、保守派は「勢力均衡によって平和は保たれている」と主張していました。両者には、武装するかしないかという違いがありますが、『絶対平和論』を読んで、ともに近代の発想を前提にしているということに気づかされたのです。

保田は、近代的な生活と絶対的平和とを対置し、絶対的平和を得るためには、近代とその生活の不正を知り、近代生活を羨望してはならないと説きました。

保田が唱える「アジアの道義的生活」は、稲作に象徴される生活です。保田は「わが民族は水田稲作を原理としてゐるので、大規模な民族移動もなく、従つて侵略という考へはなかつたのです」と書いています。

そして、わが国の稲作こそ、アジアの道義的生活の根幹です。保田は「にひなめ と としごひ」では「としごひのとしは稲である。古代は稲によつてとしを数へ、稲の一代をとしとしたものである。人のとしもこのとしにもとづき、としの数は、祭りをいく度共にしたかを数へ、この思想は伝統と歴史の共同生活につながるものである」と書いています。しかも、わが国の稲作文化は神勅と密接に結びついています。「斎庭の稲穂の神勅」には、「吾が高天原に所御す斎庭の穂を以て、亦吾が児に御せまつるべし」とあります。

金子 ここで考える必要があるのは、神の勅命、つまり「言(事)依さし」されたものとしての生産生活です。近代人の生活は、個人の欲望から出発しています。社会主義も資本主義も、個人の欲望を是としてきました。その行きつく先が、現在の高度資本主義、グローバリズムです。

個人の我欲を相対化していかなければ、本当の平和は訪れません。仏教的に言えば、個人は因縁によって、たまたまこのような形をとっている仮の存在でしかありません。聖徳太子は、「世間虚仮、唯仏是真」(「世間は虚仮にして、唯仏のみこれ真なり」)と述べています。

個人が自らの欲望を満たそうとする中で、様々な社会問題や争いが生じます。保田の『絶対平和論』は、仏教の言葉ではなく、日本の伝統的な生活意識の中に存在した精神により、その理念を説明しようとしています。こうした保田の感覚は、仏教的な考え方に通じるし、アジア全体に共通して存在する感覚と言ってもいいでしょう。

山本 『絶対平和論』に示された保田の発想は戦前からあったものでしょうか。

荒岩 遅くとも戦中には芽生えていたと思います。昭和十九年秋から翌二十年春にかけて発表された「鳥見のひかり」の時点で、保田は日本人のくらしとしての神道に注目するようになっていました。

ヴルピッタ その通りですね。ただし、「鳥見のひかり」は日本に限った話でしたが、『絶対平和論』になると視野がアジア全体に拡がります。

保田は、毎年繰り返される稲の更生に示される、日本文化の周期の意識、歴史の循環の意識を追求しました。彼は昭和三十三年、王朝ゆかりの景勝地である京都の鳴瀧に山荘を構え「身余堂」と命名、そこを終の棲み家としました。その床の間の欄間に掛けられた「天道好還」の書は、歴史の循環を重視していた保田の姿勢を象徴しています。

循環に対する保田の信念こそが、日本文化の永遠性、神洲不滅の理の根底にありました。彼は、一人の日本人でも日本のくらしを守れば、日本は続くと信じていたのです。

「アジアは一つ」の利用を批判した保田與重郎

── 保田の『絶対平和論』には、効率や力を信奉する西洋近代に対する東洋の簡素な生活を説いた岡倉天心の影響が窺われます。

山本 竹内好は日本浪曼派の原点は岡倉天心ではないかと指摘しています。保田が明治のアジア主義的発想を戦後になっても保ち続けたということが、他の保守や右翼との大きな違いだと思います。

広い意味の日本浪曼派の中では、浅野晃が天心に傾倒していたことが知られていますが、保田もまた天心について度々書いています。例えば、保田が昭和十七年に書いた『日本語録』には、次のように書かれています。

「今日では皇軍の武威がアジアの全体に光被し、今や天心の予言は実現したと見る人もある。未だに今日の情勢論は、皇軍平定の現実を眺めつゝ、『アジアが一つであらねばならぬ』と云うて、この大事実の後を追つて、それを説明してゐるにすぎない。天心は『アジアは一つだ』と云うたのである。それは今日の現実を生む精神の神話である。我々がこの二つの考へ方の差別を了知した時に、その差別を立てる論理が、我国の未来の生々発展の創造の論理なることを知る」

天心の「アジアは一つ」は、戦時下には大東亜共栄圏と結びつけて、盛んに喧伝されました、保田はそれとは一線を画し、「アジアは一つだ」の思想を情勢論として説くことを批判していたのです。保田のこうした姿勢は戦後も一貫していたと思います。

一方、亀井勝一郎も戦後になって『三人の先覚者 : 民族の独立』を著し、栗本鋤雲、内村鑑三とともに天心を自分の思想の源流と位置づけました。亀井は天心の平和思想について述べています。ただ、亀井は保田のように近代の絶対否定という立場には至っていません。

いずれにせよ、戦後の冷戦構造の中で、保守派がアメリカ依存、左翼がソ連依存に傾いていったのに対して、日本浪曼派がアジアという第三の道を示したという点で重要です。これが、日本浪曼派と同時代の思想家との大きな違いです。

荒岩 保田は天心からかなり強い影響を受けていると思います。

保田は「日本の歌」の中で、天心が作った日本美術院の院歌にある「堂々男児は死んでもよい」の「死んでも」という表現に強く共感する文章を書いています。保田は天心の著作を読み込み、その思想を本居宣長の思想とつなぎ合わせて、独自の思想を展開したのではないかと考えています。

天心が「アジアは一つ」と述べたように、東洋思想には共通性があります。また、天心が称賛した茶の文化ももともとは支那から入ってきたものです。しかし、茶の文化は支那には生きていません。東洋の伝統文化の共通性を語りつつ、その文化の真髄は日本にしか残っていないと主張するところに、天心の主眼があったのではないでしょうか。それを正しく継承したのが保田だと思います。

金子 保田はアジアの道義的生活を説くだけではなく、それを自ら実践しました。では、隠遁詩人としてのくらしとは如何なるものだったのか。身余堂を何度も訪れ、保田に親炙したヴルピッタ先生からお願いします。

ヴルピッタ 保田は、自分の最後の作品として、自分のくらしを作り出そうとしたのでしょう。身余堂には何度も訪れましたが、確かにそこは別世界でした。身余堂にたどり着くには、短い砂利道を登らなければなりません。街燈はありませんでしたので、夜になると保田は懐中電灯で道を照らして、お客さんを出迎えていました。暗い道を登り、身余堂に入った瞬間、別世界に来た印象を受けました。

身余堂は、民家の重厚さと洗練された造形美を兼ね備えた名建築であり、佐藤春夫は「君は一つの詩をかゝなくも、このすみかを以て詩人たることを認める」として、東の詩仙堂と並べて「西の身余堂」と絶賛しました。それを聞いた川端康成は、「詩仙堂よりも身余堂の方がずっと優れている」と断じたそうです。

保田は若者に会うことが好きで、門を叩けば、誰でも保田に会うことができました。ただ、保田は現代的な生活から離れたわけではありません。彼は、日本のくらしは、現代的な生活の中でも維持できることを証明しようとしていたのだと思います。

文学者として客観的に保田を描こうとされた桶谷秀昭先生は、機会があっても保田と会おうとしませんでした。しかし、保田は自分の生活が自分の作品だと語っていたのですから、私は「保田を書くためには保田に会うべきです」と申し上げたことがあります。

保田與重郎に失望した三島由紀夫

── 三島由紀夫は保田與重郎についてどう考えていたのでしょうか。

ヴルピッタ 多くの文学者が保田論に取り組む中で、三島が保田についてまとまったものを書かなかったことは大きな謎です。三島は蓮田善明論も林房雄論も書きました。しかし、保田論は書きませんでした。

保田の文章を読むと、まるで天に住んでいるような人物にさえ感じられるところがあります。保田の文章は自信に満ち溢れていて、啓示的とも言える断定的な文体によって自己を強く主張していました。しかし、実際の保田はシャイで地味な人間です。

「神秘的な保田」というイメージを膨らませていた三島は、実際に保田と会い、その落差の大きさに失望したのでしょう。私自身、保田に初めて会った際、想像していた人物と現実の本人の落差を感じました。しかし、何度か会ううちに、私は保田の真価を実感できました。保田は初めて会う人に対してはシャイで、付き合いにくい人物なのかもしれません。しかし、やがて打ち解けていくのです。

三島は、保田に謡曲について質問したとき、保田の回答がつまらないものだったと書いていますが、それも初対面のせいだったかもしれません。私は、身余堂の保田には二段階あると感じました。床の間の段階と、炬燵の部屋の段階です。床の間は保田が外の世界と接する場所であり、まだ保田が心を許していない段階です。これに対して炬燵の部屋では、保田は心を許し、相手に対してやさしく接し、気楽にしゃべるのです。

荒岩 初対面の保田に対する三島の印象は、その通りだったかもしれません。しかし、東文彦に宛てた書簡で三島は、「憂鬱な目つきと人なつつこい笑ひと、温和な関西弁との、いかにも柔和な人でした」と書いています。何か別の理由があって、三島は「保田に失望した」と書いたのかもしれません。

ヴルピッタ 三島は「保田には一回しか会っていない」と書いていますが、実際には複数回会っています。清水文雄も保田夫人もそう語っています。あるいは、論壇における立場を考えて、敢えて保田に近づき過ぎないようにしたのかもしれません。ただ、三島は晩年の昭和四十三年に催された座談会「デカダンス意識と死生観」では、「保田與重郎が死んだら、あるひは……小型ゲバラ、小型キリストだったかもしれない」と語っています。

蓮田善明の思想を引き継いだ三島由紀夫

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?