「柳瀬川縄文ロマン展」で改めて感じる縄文土器の自由な“文脈”

清瀬市郷土博物館で行われていた破天荒な展覧会「柳瀬川縄文ロマン展」。

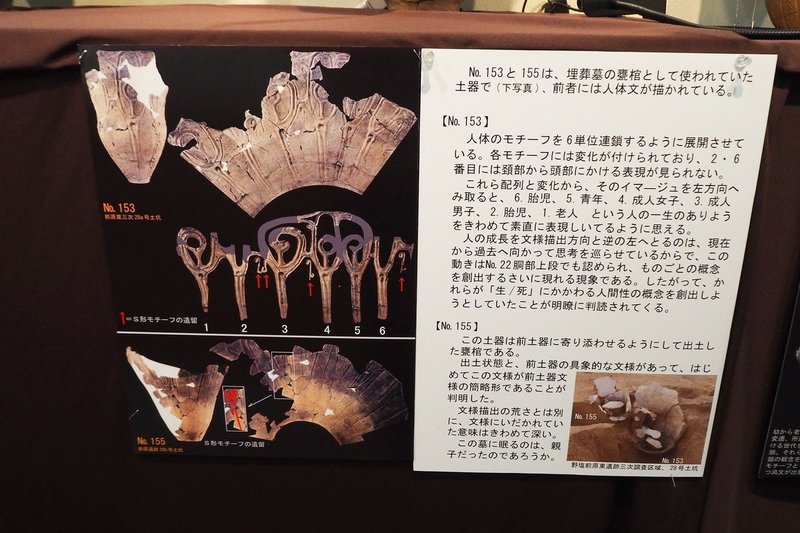

何が破天荒かというと、入口の階段には土器の展開図が大量に貼られ、中に入ると読むのに異常に時間のかかる解説がある。しかもその解説はいわゆる考古学的な説明ではなく、担当した学芸員個人のオリジナルな読解なのである。

縄文ZINEのノートにその辺は詳しく書いてるので、ぜひ読んでほしい。

展覧会を見て、この縄文ZINEのノートも読んで私が思ったのは、縄文土器の文脈の自由さだ。展示されていた土器を解説うんぬんと関係なく見たい方はこちら。

縄文好きにはいろいろな人がいる。そのことは映画『縄文にハマる人々』を見ればわかるが、わかっていることがあまりに少ないのでみんな自由に解釈できるのが縄文時代のよさなのだ。

縄文ZINEのノートでは「まったく理解できない」と書いているけれど、私は解説を読んで何を言っているかわからないけれど言いたいことはわかる気がした。この解説を書いている人(多分、内田さん)は決して思い込みで書いているのではない。

土器をしっかりとくまなく見て、分類し、比較し、周辺の情報も集めた上で、彼なりの文脈でこの土器群に筋の通る解釈をした。それはわかった。そしてこの解説が理解できない理由もわかった。

それは、解説は膨大な量であるにもかかわらず、書くべきことのほんの一部しか書いていないということだ。展覧会のスペースという制限の中では表現しきれない仮説の存在がその文章の裏に見えたのだ。前提が共有されていないから、ほとんどの人は読んでも意味がわからない。

それに対して、土器の型式やら名称やらを前提とした解説は前提知識が共有されているから意味がわかる。文様が表しているものが何なのか、人なのか、蛇なのか、イノシシなのかも多くの場所で説明されているので、見慣れてくれば何となく分かるようになる。

縄文時代の遺物の展示というのは基本的に考古学分野の展示として行われている。だから考古学の世界で通説となっているものを前提として展示が構成され、解説もされる。見る人もそういう前提を持って展示を見るというのが普通のスタンスなのだ。

でも、私は別に学者ではないし他の多くの縄文好きの人も別に学問として縄文を探求しているわけではないだろう。だから、本当はその見方にとらわれる必要はない。

実際、私も学問的な文脈にはそれほど興味はなく、造形の美しさや象徴的な意味といった縄文の人たちが時に込めた思いの方に興味がある。もちろんそれを察するには考古学的な知識が役に立つこともあるけれど、自分の直感や想像力を優先したくなるときもある。そしてそれで思ったことをポツポツと書く。

そして、縄文好きな人たちが好き勝手なことをいうのも楽しむ。それでいいじゃないか。そういう意味で内田さんの書いていることも私は面白いと思った。学芸員がやるのはどうかとも思うけれど、実際のところ通説なんて簡単にひっくり返るものなので、学者だって自由な発想をしていいはずで、もしかしたら将来的に内田さんの説が通説になるかもしれない。

縄文の自由は、そうやって誰でもいいたいことを言える自由でもあるはずだ。確固たる証拠がないがゆえにみんな自由に想像をふくらませることができる。その文脈の自由さが縄文のよさであるはずで、その意味では今回の「柳瀬川縄文ロマン展」は縄文のよさがこれまでになく発露した展覧会だったのではなかっただろうか。

内田さんの解説動画はこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?