杉田庄一ノート41:昭和18年4月18日「海軍甲事件直後の緘口令・・・」

山本五十六司令長官が前線視察中に襲撃を受けて戦死してからの対応はすべて秘密裏に行われた。その理由は、アメリカ軍に知られないようにということだけでなく、日本側に対しても士気を落とさないようにという強い配慮があった。山本五十六が日本国民に絶大な人気があり、戦死が公になることで失望感が国民に広がり戦争遂行に支障が出る恐れがあったのだ。

山本長官の護衛を行っていた6機の戦闘機搭乗員が帰着した時から、厳重な緘口令がしかれた。

護衛機のうち岡崎二飛曹は長官機襲撃の報を告げるためバレルに着陸し、他の5機はP38との戦闘を終えてブインに着陸した。P38は襲撃後、即時基地に戻ろうとしたため空戦自体はすぐに終わったが、搭乗員たちはその後も気持ちの高ぶりを鎮めるように墜落地点やP38の去った方向を追撃したあとに基地に戻った。すでに9時45分になっていた。その時の様子は、「杉田庄一ノート11」に記している。搭乗員の報告ではP38を不確実を含め6機撃墜したと戦闘行動調書に記載されている。辻野上一飛曹が2機、杉田飛長が2機、日高上飛曹が1機、柳谷飛長が1機である。アメリカ軍側の報告では撃墜されたのは1機であった。

森崎予備中尉がブイン指揮所で報告を済ませたあと、6機はそろってラバウルへ戻るように命ぜられる。戦闘行動調書では12時にブイン上空で合流し、13時50分にラバウルに着いたことになっている。ラバウルに着くとすぐに司令部に呼ばれ、山本長官遭難については他言無用と厳しく言い渡される。『ラバウル空戦記』(第204海軍航空隊編、光人社)には次のように記されている。

「着陸し、指揮所前に行くと、204空の杉本司令と宮野飛行隊長が待っていた。

森崎中尉の淡々とした報告に、司令と飛行隊長は悲痛な表情でうなづくだけだった。すでに情報によって、山本長官遭難を知っていたようで、報告を聞き終わった司令は、六名を見渡して『ご苦労』と沈んだ声で言った。そのあと、

『このことは、上司から発表があるまでは、絶対他言してはならぬ。いま、このことがみなにしれては、全軍、いや全国の士気に影響するところ甚大なものがある。誓って他言するな』

と、きびしく言い渡した。

いわゆる緘口令だが、そんなこととは知らない戦友たちは、『オイ、どうだった』と柳谷の肩を無邪気にたたいて問いかけて来た。それはとくに深い意味があるわけではなく、任務から帰って来た者に対する日常のあいさつだったが、答える柳谷の心は重かった。

『うん、無事にブインまで行って来たよ』

そう答えはしたものの、海軍の最高指揮官、日本にとって最大の希望の星であった山本長官の、最後を見届けた柳谷の眼差しには、それとわかる内心の動揺がうかがわれた。いっそ、ひと思いに話してしまえば幾らか機も晴れるものを、彼には強いて快活をよそおう演技もならず、それがせいいっぱいの答えであった。

ただ、杉田はその夜、抑えられない気持ちから同室の大原飛長にそっと漏らす。また、後に重傷を負って山深い故郷にもどった時にも両親にことの次第を密かに打ち明けている。しかし、杉田はそれ以外この命令を忠実に守り、後に無二の部下となった笠井氏にもこのことは黙っていた。連日のように出撃し苦楽をともにした仲間や部下が、このことを知るのは戦後だった。

この山本長官遭難の緘口令について、『零戦隊長』(神立尚紀、光人社)の中でも記載されている。『ラバウル空戦記』と合わせて、証言をつめてみる。まずは、『零戦隊長』での記述。

「六人のただならぬ気配に、ニ〇四空の搭乗員の中には、何ごとかを感じ取った者もいたし、最後まで気がつかない者もいた。

中村佳雄飛長は、

「普通なら、報告後はすぐに宿舎に帰ってくるのに、あの時はずいぶん手間どっていた。彼らは絶対に口外しなかったが、顔色でわかった」

と言うし、八木飛長は、一力月ほどたってトラック島に零戦の受領に飛んだ時になって、 初めて知ったと回想している。

大原飛長は、十八日夜、杉田飛長の告白でそのことを知った。

「私たちの宿舎は、占領前に白人が住んでいた洋館で、私と杉田、中村、八木、坂野、渡辺清三郎、同年兵ばかりの六人が同部屋で寝起きしていました。夜、暑くて眠れないので建物の前の涼み台で涼んでから部屋に入る習慣になっていたんですが、部屋に入る前に、杉田が思いつめたような表情で話しかけてきました。その日、帰ってきてから様子がおかしいので、うすうす気づいてはいましたが……」 (大原飛長談)

『大原…』『何だ?』『お前、黙ってろよ、実はな、今日長官機を護衛して行ったんだが、長官機がやられた。ブインに着くちょっと前、あと五、六分のところで、P-38の攻撃を食ってやられたんだ』

・・・・ここからは、『ラバウル空戦記』での証言。

「オレたちがブインに降りたら、基地では長官が視察に来られるというので、戦闘機は列線に並べて到着を待っていた。だから上空哨戒も出してなかったんだ。そこへ戦闘機がバラバラに着陸し、指揮官機に続いて全員の報告を聞いたものだから、たいへんなことになった。報告のあと森崎中尉ともう一機が状況偵察に行き、一式陸攻一機はジャングルで煙を出しており、もう一機は海岸に着水しているのが確認された。」

・・・再び、『零戦隊長』から

『やはりそうだったか』と大原は思った。杉田は、なおも続けた。

『いや、驚いた。こちらが何が何だかわからないうちに攻撃されてしまった。ブインでは、長官が来られるというので、全機列線に並べて長官の到着を侍っていた。だから上空哨戒も出していなかった。三々五々着陸して報告したら、すぐに捜索機が飛び立った。それで一機がジャングルで煙を出していて、もう一機は海岸の方で不時着水していると確認されたんだ。全員集められて、着剣した衛兵の見守る中、絶対に口外するなと言い渡された』

部屋の中では何も言わなかったが、杉田は黙っている重みに耐え切れなかったのであろう、 ここで大原にだけ、ことの次第を打ち明けたのだ。話し終わると、いくらか気が晴れたか、杉田はいつもの不敵な面構えに戻っていた。」

「大原は語る。数日後(四月二十二日)、ラバウル東飛行場で一式陸攻が着陸するのを見ていたら、杉本司令に、『おい、大原、この椅子を早く片付けろ』と言われました。急いで散らばっている椅子を並べ終わったら、『よし、お前はもういいからあっちにいってろ』。私は戦闘機の待機所に戻りましたが、よほど偉い人が来たのかと思って、気になって様子を見ていました。すると、乗用車が何台も陸攻の方に行き、しばらくして陸攻から何か小さな白いものが出てくるのが見えた時にハッとしました。『長官がお戻りになったのだ!』車は指揮所には寄らずに司令部の方向に走って行きました」

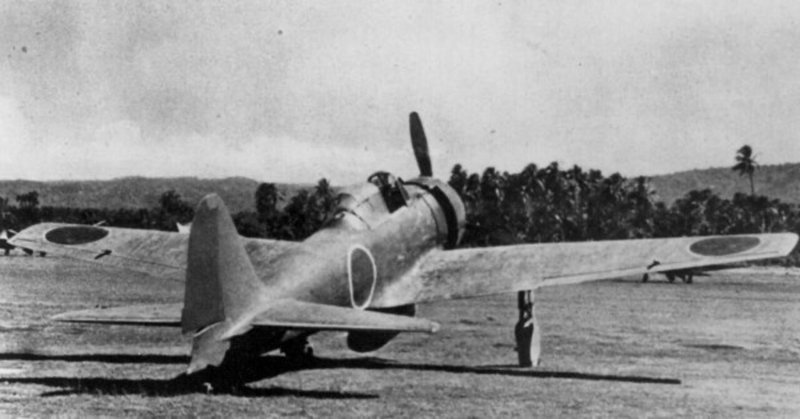

昭和18年、204空の下士官操縦士たち。前列左より、大原亮治・大正谷宗一・中村佳雄。後列左より橋本久英・杉田庄一・板野隆雄。

そもそも、山本長官の前線視察も極秘に計画されていたのにアメリカ軍に暗号が解読されていた。このことは別にnoteに海軍甲事件として書いている。山本長官遭難後、日本軍側でも暗号が解読されていたのかと疑念を抱き、そのことを確かめるため同じ暗号を使っておびき寄せ作戦をたてる。草鹿中将の前線視察を装って、百式司令部偵察機をガッカイ島に出し、護衛の零戦18機で待ち構える作戦である。4月20日に決行されたが、アメリカ軍でも山本長官襲撃は極秘扱いにしてあり、偶然遭遇した日本軍機との単なる空戦ということにしてあった。当然、餌に食いつくわけがなく、作戦は空振りに終わる。暗号解読について日本軍は疑念を抱きつつも使い続けることになる。

護衛にあたった搭乗員6名について『六機の護衛戦闘機』(高城肇、光人社)で取り上げられ、山本長官戦死の責任をとらされ過酷な出撃を繰り返し、生き残ったのは右手を失った柳谷飛長だけという話が流布している。しかし、この時期の204空は他の隊員も連日過酷な出撃を行っており、全員が過重な任務を行っていた。神谷氏もそのことに触れていて、『零戦隊長』の中で次のように記している。

「直掩任務についた六機の戦闘機搭乗員は、その後も続く激戦で、終戦までに、被弾して右手を失った柳谷以外の五人全員が戦死する運命が待っているが、これはよく言われるように 懲罰的に出撃を強いられたものでは決してなかった。当事者は責任感からそういう意識を持つことがあったかも知れないが、記録の上で、この六人の出撃回数が他の搭乗員と比べて特別に多いということはない。戦闘行動調書から具体的な数字を拾ってみると、山本長官遭難の翌四月十九日から宮野や森崎が未帰還になる六月十六日まで(日高上飛曹、岡崎二飛曹、柳谷飛長は戦死あるいは重傷を負った六月七日まで)の作戦参加回数は、

◇山本長官機護衛の六機(階級は四月現在)

森崎予備中尉・二十二回、日高上飛曹・十五回、辻野上一飛曹・二十五回、岡崎ニ飛曹・十八回、柳谷飛長・十回、杉田飛長・二十一回。

◇その他の搭乗員(一部抜粋・同)

宮野大尉・二十回、尾関上飛曹・十一回、渡辺秀夫一飛曹・二十回、神田ニ飛曹・十五回、 橋本久英飛長・十八回、渡辺清三郎飛長・二十八回、大原飛長・十九回、中村飛長・十九回、中澤飛長・二十回。

六人よりも多い出擊を記録している者もいて、全体としてもとりたてていうほどの差はないのがわかる。あえて言うなら、その後のニ〇四空全体の出擊そのものが過重であったのだ。

公に知らされていなかったとはいえ、204空全体がなんとなく気づいており沈痛な思いをもっていたことは想像できる。こうなっては生きて帰れないという思いは特に宮野大尉、森崎中尉の両士官と直接護衛にあった搭乗員たちは等しく思っていたに違いない。快活で開放的であった杉田もこのことについては沈黙を守り続けた。

4月25日の午後、後任の司令長官として古賀峯一大将がトラック島に停泊する戦艦武蔵に着任する。しかし、表向きは横須賀鎮守府長官の前線視察ということになっていた。

しかし、いつまでも秘しておくことはできない。山本長官の戦死が広報されたのは、5月21日である。国民全体が大きなショックを受けた。半藤一利氏は、その書『B面昭和史』(半藤一利、平凡社)で次のように書いている。

「この五月二十一日はじつはわたくしの誕生日、おやじが中学校入学祝いも兼ねて両国国技館に生まれて初めての大相撲観戦に連れていってくれていたのである。夏場所の十日目。そして午後三時すぎ、山本長官戦死の報が館内に流され、ただちに取り組み中止。協会役員や力士が整列、総員起立で一分間の黙祷、館内は粛然となった。思いもかけないことに遭遇したことになる。」

この9日後に、アッツ島玉砕の発表がある。「玉砕」という言葉が使われ、この後この言葉が終戦まで続々と使われるようになる。「玉のように美しく砕け散る方がむしろ名誉であり、単なる瓦として生き永らえることはできない」という意味で、美しい言葉で飾って「全滅」のイメージを変えようとする大本営報道の常套手段となった。しかしどんなに美辞麗句で飾っていても、いよいよ日本が負け出したという実感が国民に広がっていくことになる。

山本五十六の国葬は、6月5日に行われた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?