杉田庄一ノート42:昭和18年4月20日「海軍甲事件の緘口令、そして疑心暗鬼」

緘口令は、アメリカ軍にもしかれていた。『ラバウル空戦記』(第204海軍航空隊編、朝日ソノラマ)にはその経緯を次のように記してある。

「山本長官機擊墜の大任を果たした殊勲のミッチェル少佐と隊員たちは、数日後にアメリカ本国に送還されたが、着いた飛行場では班兵の護衛付きで、電話器の前につれて行かれた。受話器を取ったミッチェルの耳に聞こえて来たのは「国防省へ直行せよ、途中だれとも、ひと言も口をきいてはならぬ」という厳命だった。暗号解読の機密をもらさないための措置であった。

だが、同じなのはここまでで、このあと彼らは一階級昇進し、海軍十字章を授与され、英雄としての扱いを受けたが、日本側の六人はその後、連日のように激戦にかり出され、それから二ヵ月足らずの間に、杉田と、右手を失って内地に後送された柳谷を除く四人は、相ついで戦死してしまった。」

ただ、この海軍十字章についても経緯があり、議会勲章にならなかった。これについてはランフィアのパフォーマンスについてハルゼーが激怒したという話がある。これはまた別に記述する。

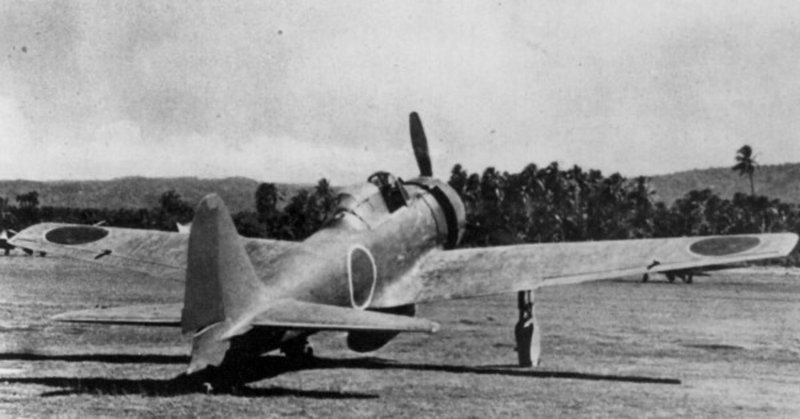

日本側でもそれとなく基地では山本遭難の事実が広まっていた。ブイン基地では零戦を整列させ、出迎えの用意をしていたのにあわただしく迎撃のために出撃した事実はみな知っていたし、ラバウル基地でも事実に気付いていたものが多くいた。『ラバウル空戦記』(第204海軍航空隊編、朝日ソノラマ)では次のように記されている。

「見張り員木川脩兵曹は、その任務上からそれを感づいた。彼は四月十八日も見張り所にいたから、山本長官機が飛び立ったとき、何気なく望遠鏡のピントをこの飛行機に合わせ、南東の空に小さくなって消えるまで見ていた。つまり彼はラバウル基地でいちばん最後まで、 長官機の姿を見ていたことになる。

当時のラバウル、ブイン間は完全にこちらの制空権下にあり、時折の空襲があっただけだったから、木川もそれほど気にもとめず、何となしに機影を見送っただけだった。それから数時間して直援戦岡機隊が帰って来たが、木川は主翼から尾部にかけて生々しい被弾のある機体を見て、これは何かあったな、と感じた。さらに指揮所前で搭乗員の報告を受ける杉本司令の沈痛な顔を見て、いよいよ変事があったことを知った。」

「杉田と同室だった中村佳雄飛長は、いつもなら報告後すぐ宿舎に戻って来るのが、ずい分手間どっていたし、帰って来た彼らの顔色が、ふつうでないのでわかったという。

車両隊車庫員相川兵曹も中村同様に、口をきかない搭乗員の様子から、大変な事態が起きたことを直感したが、それから数日後、彼の宿舎の向かいの鮫島部隊本部前に止まった黒塗りのパッカ—ドの中に、白布で包まれた箱を持った将官を見たとき、彼の予感があやまりでないことをさとったという。つい数日前、相川たちが飼っているペットの子猿とたわむれた、小柄だが気品のある山本長官の姿が思い出され、胸をしめつけられるような思いを味わった。」

同じく同室で仲の良かった大原には、杉田はその日の夜にそっと打ち明けている。

「『い号作戦』中、陸軍航空隊から臨時に転用された百式司令部偵察機の整備要員として近藤兵長(岐阜出身)、宮下兵曹(鹿児島出身)らとともにブインにいた駒崎一兵曹は、飛行場からジャングルの奥深く入ったところに、テント生活をしていたので、異変を知らなかった。 ただ、零戦が飛行場上空で発砲した(柳谷飛長だった)とか、予定時刻を過ぎても巡視がないのは、長官がほかの基地を回って帰られた、とかの話を伝え聞いただけだった。

その後、連絡のため一時ラバウルに帰ったとき、内地への手紙が禁止されたり、輸送機で東飛行場に着いた白布の骨箱が指揮所に安置されたとき、草鹿中将がその骨箱を白扇でうやうやしくあおいでいたなどの話を間き、『中将より上級者?あるいは?』という疑念が湧いたという。」

当時、日本海軍では高速の偵察機を前線に当てることができず、高性能だった陸軍の百式司令部偵察機を陸軍から借り受けて配備していた。以前のnoteに書いたが、「い号作戦」は陸海軍合同作戦であったので、このような転用が可能であったのだ。

さて、肝心の6機の護衛戦闘機搭乗員と護衛作戦の責任者宮野隊長の心情は辛く苦しいものだっただろう。生き延びた柳谷飛長(当時)の談話が『ラバウル空戦記』((第204海軍航空隊編、朝日ソノラマ)に次のように記してある。

「四月十八日早朝、 ラバウルを出発してまだ戻って来ない長官の動静は、ラバウル基地にさまざまな憶測と疑惑を生んだ。そうした基地の空気の中で、直援機の搭乘員たちはつらい思いをしていた。とくに長官の最後を見とどけながらも、それを胸中深く秘めていなければならなかった柳谷は、その重荷に気が狂いそうになるほどだった。

『おい、柳谷。山本長官は戦死してしまったんだろう。墜落してしまったんだろう。きさまが口止めされているのはわかるーいや、返事はいらないさ。きさまだって、返事はできないだろうしーだが、オレにはわかってるよ。たぶん、山本長官は死んだんだってことを・・・・』

陰で柳谷にそうささやく戦友もいた。

長官戦死の四日後、森崎中尉ら六名の直掩隊員たちは、補充の飛行機を取りに行くため、 五日間トラック島に派遣されることになった。周囲の者が山本長官の戦死を感づきはじめ、 何かと六名のロから確かめようとするのを、それと察した杉本司令や宮野隊長らの計らいであった。 柳谷は、トラックへ行って来いと言われたとき、救われたような気がした。」

いずれみなに知られてしまうことは明らかだった。それにしてもだだ漏れの情報統制であった。

アメリカ軍にも暗号電報が漏れていたことを確かめるべく、4月20日に偽暗号による弔い合戦を仕組むがこれも失敗したことを前回のnoteに書いたが、もう少し詳細な経緯が追ってみる。まずは、「ラバウル空戦記」(第204海軍航空隊、朝日ソノラマ)には次にように4月20日の攻撃が記載されている。

「山本長官機撃墜後、ハルゼー提督はガダルカナル基地に対し、『ニミッツ司令部の命により、この作戦は極秘として内容を報道機関にさとられないようにすること。暗号が解読されていることを、日本海軍に気づかれないようにすること』という、厳重な指示を与えた。そこでこの基地の最高指揮官であるミッチエル提晳は、山本長官の死がまったく偶然の出来事であるように見せかけるため、その後、数週間にわたって毎日のように、戦闘機の一群をブイン、バラレ方面に送り続けた。(偽装工作では米軍の方が一枚上手か?)

『暗号が解読されていたのでは?』という疑念は、当然のことながら日本側に起きた。 そこで、ひとつの作戦が計画された。柳谷たちがトラックに飛ぶ前日、ラバウル基地から 約八十機の零戦が飛び立ち、最前線ムンダの飛行場に向かった。先頭には双発の百式司偵が飛び、森崎中尉以下、山本長官機直掩にあたった六名も加わっていた。出発に先立ち、森崎中尉はほかの五名に向かって、ひそかに語った。

『今日の飛行は、実は山本長官の弔い合戦なのだ。昨夜ムンダ基地にあてて、第十一航空艦隊司令長官草鹿任一中将以下幕僚が、零戦の護衛のもとにムンダに向かうという暗号電報を打ってある。山本長官のときは、あきらかに敵に暗号電報を解読されてしまったのだ。今度も、敵は暗号電報を解読しているだろう。何しろ、十一航艦司令長官といえば第一線の最高指揮官だから、敵はまた迎撃にやって来るに違いない。それを、われわれ八十機の零戦で皆殺しにしてやるのだ。」

アメリカ軍では、山本長官襲撃に対して相当慎重に考慮して決定している。山本長官を討った後に山本以上の指揮官が出てくるのか、あるいは戦略上山本を残しておいた方が有利なのか、最後まで躊躇しながら山本襲撃を決定した。そのことが戦争を早期に終結させる機会を失ったのかもしれない。なにしろ山本は戦争をいつ終わらせるかを考えていた。「戦争は止める時が一番難しい。軍人はそのために訓練している」とまで述べている。山本がギャンブル好きで、しかも強かったのはもしかするとそのやめ時の訓練をしていたのかもしれない。それにしてもそこまで慎重にニミッツ司令部が考えていた。「今度は草鹿中将です。」という見え見えの餌に飛びつく訳が無いと思われる。さて、囮作戦はいかに。

「『先頭には百式司偵(司令部偵察機)が長官機をよそおって飛んで行くが、これは囮だ。草鹿長官は乗っていないのだ。敵はやって来て、これを狙うだろう。だが百式司偵はスピ—ドが速いから、一散に逃げる。敵がそれを追うところを、零戦八十機で襲うのだ。これは山本長官の弔い合戦だ。わかったな。しっかりやろう』

ムンダ基地では、まだ山本長官が戦死したことをだれも知らなかったし、それがわが方の計略で、山本長官の弔い合戦であることを知らなかったから、本当に十一航艦司令長官の草鹿中将が、この最前線まで飛んで来るものと待ち構えていた。

八十機の大編隊はソロモンの空を圧して一路南下した。彼らのほとんどが、途中から加わった偵察機を見て、基地で出発前に言われたとおり、草鹿中将を無事にムンダ基地まで送り届けるのだと信じていた。事実を知っていたのは、指揮官と森崎中尉ら六名位であった。

いずれにせよ、零戦隊は憎むべきP-38がやって来るのを期待して、ムンダ基地に近づくと見張りを厳にした。

だが、来ない。ついにムンダ上空に達しても、P-38は現れなかった。

『昨夜の暗号電報を、敵は傍受し解読しなかったのだろうか?』

柳谷は不安の念にかられた。大空いっぱいに広がった零戦の数が多いほど、ひどくむなしいものに思えた。

『こんなことをするくらいなら、四月十八日の山本長官の護衛のとき、長官に内緒ででも、もっと沢山の直援機を付ければ良かったのに−』

済んでしまったこととは言いながら、柳谷には悔やまれてならなかった。」

80機と書いてはあるが、204空の戦闘行動調書をみると18機になっており、記載間違いと思われる。『六機の護衛戦闘機』(高木肇、光人社)でも18機の零戦と一式陸攻1機による作戦となっており、零戦の機数と囮の長官機の機種が違っている。同書には次のように記載されている。

「運命の日から二日たった四月二十日のことであった。二〇四空では、最初の弔い合戦が計画された。もっとも、この時点でもなお、山本長官の死は確認されていたわけではないから”弔い合戦”というには不適当だが、とにかくこの日は、偵察機一機を飛ばせて、ガッカイ島の敵基地を偵察させることになり、その直掩戦闘機として十八機の零戦が、森崎中尉の指揮下に入れられた。

この作戦の目的は、偵察機を直掩してガッカイ島上空にいたり、もしも敵戦闘機が邀撃に舞い上がってきたならば、これを一挙に覆滅して、四月十八日の復讐をとげんとするにあった。

もともとこの計画の根拠は、四月十八日にブーゲンビル島上空でわが陸攻二機に対する攻撃に参加した敵の戦闘機は、ガッカイ島、ルッセル島、ガダルカナル島のいずれかの基地から飛来せるものと判断していたのであるが、そのあまりにも鮮やかなタイミングのよさから、右の三基地のうちのいずれから飛来したものであるかの判断に迷いを生じたので、やむをえなく手近なガッカイ島基地に、まず敵戦闘機が集結しあるものと推定して、この計画が立案されたもののようである。

ともあれこの日の出撃には、<六機の護衛戦闘機>の中から四機が参加している。指揮官の森崎中尉機をはじめとする日高、辻野上、柳谷の各機であり、岡崎、杉田の両機は、四月十八日の被弾による機の損傷が修復するにいたらず、この攻撃行からはずされている。」

国立公文書館に残されている「204空戦闘行動調書」も20日の記録は、次のように記載されている。日高姓が三名いたことに驚く。

実施年月日:18年4月20日

任務:偵察機(ガツカイ・ウイツクハム方面偵察)直掩

1中隊1小隊 森崎武予備中尉、中野智弍飛長、中村佳雄飛長

2小隊 鈴木博一飛曹、柳谷謙治飛長、田村和飛長

2中隊1小隊 日高初男飛曹長、橋本久英飛長、浅見茂正飛長

2小隊 杉原眞平一飛曹、川岸次男飛長、日高鉄夫飛長

3中隊1小隊 日高義巳上飛曹、斉藤章飛長、刈谷勇亀飛長

2小隊 辻野上豊光一飛曹、渡辺清三郎飛長、井石時雄飛長

行動経過:0800 ラバウル発

0945 ブイン着 作戦取止メ

1150 ブイン発

1320 ラバウル着

やはり18機でブインまで行って着陸するが、そこで作戦取り止めになったことがわかる。「六機の護衛戦闘機」の記載によれば、乗機の被弾修復のため岡崎と杉田は搭乗割に入っていない。もし、搭乗割に入っていたら当然、柳谷と同じ思いをもったに違いない。彼らは悔しさを敵への闘志に変えて行く機会が必要であった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?