杉田庄一物語その4 第一部「小蒲生田」下保倉尋常高等小学校

昭和十二年(1937)三月、杉田は中保倉尋常小学校を卒業し、顕聖寺地内にある下保倉尋常高等小学校に進む。この頃のことであろう、少年倶楽部に載っていた南郷茂章の活躍を読んで海軍戦闘機搭乗員に憧れ、桐の板を削って二枚翼の戦闘機の模型を作っていたのを弟の建吉が覚えている。

一月前の二月、山本次官の強い要望で米内光政連合艦隊司令長官が海軍大臣に起用された。米内は政治に関わることが嫌いで拒んでいたが、山本の熱意に負けた形になった。自身が全身全霊で取り組んだロンドン海軍軍備制限条約が前月に廃棄されてしまい、山本としては軍国化に向かう日本の勢いにブレーキをかけるには米内にすべて賭ける思いであった。

米内と山本は、砲術学校教官時代に同じ部屋で生活を共にし、気心が知れていた。陸軍による軍事拡大を防ぐことが二人の共通した気持ちでもあった。日本の軍国化はすさまじい勢いで進んでいた。七月七日、北京郊外の盧溝橋事件が第二次上海事変を呼び、とうとう日中間の本格的な衝突にまで発展していく。「挙国一致」「尽忠報国」「堅忍持久」の三つのスローガンを掲げた「国民精神総動員実施要綱」が閣議決定され、「国民精神総動員中央連盟」が中央で結成される。

またこの年、軍令部の働きにより宮中に大本営が設置され、統帥権をもたない軍政側は意見をはさめなくなる。大本営というのは、戦時に設置される日本陸海軍の最高統帥機関とされ、戦争を一元的に遂行する任務を負う。日清戦争や日露戦争でも設置されたが、戦争後に解散している。しかし、昭和十一年設置の大本営はこのまま太平洋戦争終了まで継続することになる。

このような時勢の中、陸軍の横暴に対して最も過激な意見をもつ井上成美(しげよし)少将も海軍軍務局長として呼び寄せられ、日本の軍国化推進を食い止める米内・山本・井上の「海軍穏健派トリオ」がここにできあがる。

同じくこの年にのちの零戦となる十二試艦上戦闘機(十二試艦戦)の試作計画要求書が提示された。海軍から示された速度、上昇力、航続力、武装、格闘性能の各要求性能は世界水準をはるかに超える高いものだった。とくに飛行機にとって航続力と速度は相反する能力で、メーカーにとって両方を満たすのは無理難題を押し付けられたともいえる。短距離走と長距離走のランナーでありながら、ボクシングのチャンピオンと体操選手をも兼ねると考えるとわかりやすい。三菱航空機が試作を受けることになり設計主務者として堀越二郎技師が指名された。

また、第二次上海事変では九六式陸上攻撃機(九六陸攻)が、悪天候の中、長距離爆撃を行い「世界初の渡洋爆撃」と報道された。これは山本が航空本部長のときに手がけた海軍航空隊による戦略構想の実現であった。

ところで、軍縮の縛りがとけたことにより、山本が強く反対していた大和級第一号艦の起工もこの年の十一月に行われている。巨大戦艦は無用だという意見は少数だった。主力艦による艦隊決戦が勝敗を決めるのであり、潜水艦や飛行機はそのための補助戦力にすぎないという思想を多くの海軍首脳部が抱いていた。

昭和十三年(1938)七月、杉田は十四歳になる。高等科は二年しかない。あっという間に過ぎてしまう。海軍少年航空兵への憧れはもっていても中学校並みの勉学は高等小学校では難しい。ともかく安塚農学校に進み、受験に備えることにした。

この年の四月一日、国家総動員法が制定されている。日中戦争は三ヶ月で片付くとしていた陸軍の言葉とは裏腹に長期化の様相をおびてくる。各地の工場は兵器の増産につとめ、生活物資が不足し、自由販売から配給制になる。翌年には物価統制令によって、日曜雑貨の価格まで統制されるようになる。日本の軍事費は国家予算の七十五パーセントにもなっていた。

日中戦争は三ヶ月で片付くとしていた陸軍の言葉とは裏腹に長期化の様相をおびてくる。翌年の一月には近衛首相が「爾後、国民政府は相手とせず」と声明を出すが、もはやどうにもならない状態に陥っていた。日中戦争の早期解決と対ソ連、対英国への牽制のために、日独伊の軍事同盟を結び必要があるという意見が陸軍内で強くなってくる。この後、マスコミ等も利用し、世論形成を意図した日独伊三国の親善イベントなどが盛んに行われるようになる。

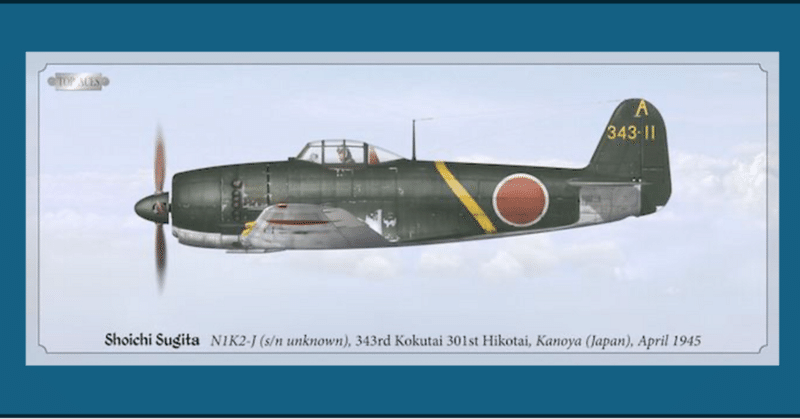

※ タイトルの紫電改のイラストは、イタリア在住のエンジニアであるFlavio Silverstri(フラビオ・シルベストリ)氏の描いた杉田庄一の乗機。Silverstri氏は英語や日本語の文献をGoogleで翻訳して杉田の研究をしている。

<参考>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?