杉田庄一ノート58 昭和18年8月〜19年4月の戦況

昭和18年8月に杉田が戦傷で戦線を離れてから、療養後の大村航空隊勤務を終える昭和19年4月までの戦況をまとめてみる。

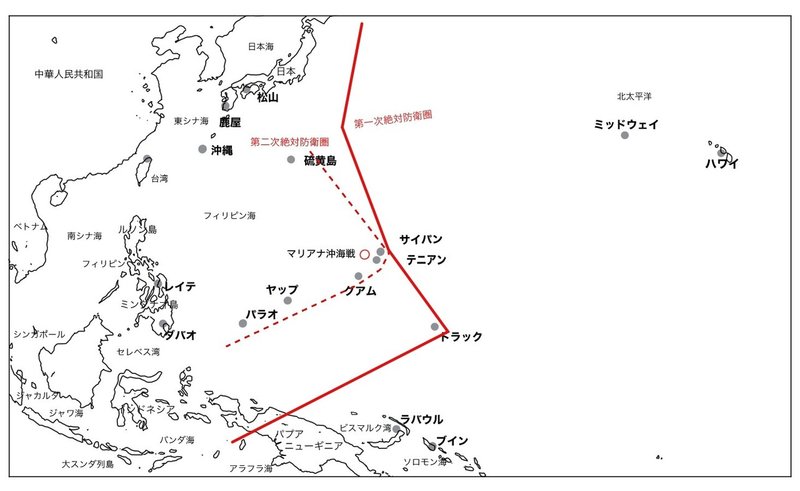

昭和18年9月、連合国側の反攻をソロモン海域で食い止められないことが確実になった時点で「絶対的国防圏」が海軍からの提案で設定された。千島列島、小笠原諸島、トラック諸島、ニューギニア島の西部に至る約6,000kmの防衛ラインであった。まだ激闘が続いていたソロモン海域の本拠地であるラバウル基地は、圏外になっていた。見捨てられたのだ。ラバウルを捨ててまで、防衛権を絶対的なものにしたいという思いがあった。

この時点で日本海軍は戦艦『大和』と『武蔵』を筆頭に9隻の戦艦を残してはいたが、ガダルカナル攻防戦には燃料が危ういため万全の状態で参加できなかった上、6月に戦艦『陸奥』がなぞの爆発で瀬戸内海の柱島泊地で自沈していた。さらに、この新しい防衛ラインでは燃料を得るためのシーレーン確保はいっそう難しくなった。連合艦隊は、「絶対的国防圏」の出城たるトラック島に根拠地をかかえていた。しかし、そのような思いを打ち砕くように連合軍の航空戦力は押してきて、戦力の逐次投入を強いられる。

半年後の昭和19年2月に「連合軍がトラック島を大空襲する」という情報が入り、連合艦隊はかつかつの燃料を使って内地の柱島に撤退する。このとき、管轄のちがう輸送船団には連絡を入れなかったため、民間人を集めて動かしていた日本の輸送船団は空襲により壊滅する。輸送船団は軍の管轄ではないという理由だった。これで前線への補給手段が以後とだえることになる。

昭和19年4月、連合軍の攻撃にじりじりと後退を続け、二回目の「絶対防衛圏」を引き直さなければならなかった。小笠原諸島から、硫黄島、サイパン、パラオまでのラインである。そんな日本側の思惑と関係なく、連合軍は5月には硫黄島を襲い、6月にはサイパン、テニアン、ロタを押さえにかかった。サイパンやテニアンが占領されてしまうと、この島々を基地として日本本土への爆撃が可能となる。なんとしても死守しようと日本海軍は総力で反撃を行い、マリアナ沖海戦になる。

6月19日、9隻の空母を中心とした連合艦隊がアメリカ艦隊を発見し、攻撃をしかける。この時点でのそれぞれの戦力は、日本艦隊<戦艦4、空母9、重巡洋艦11、軽巡洋艦2、駆逐艦23、艦載機600、陸上機150>に対し、アメリカ艦隊<戦艦7、空母15、重巡洋艦3、軽巡洋艦10、駆逐艦58、潜水艦14、艦載機1300>だった。史上最大規模の機動部隊対機動部隊の対決となる。『マリアナ沖海戦』である。この海戦も日本軍が惨敗になり、参加した日本の航空機は連合軍に容易に撃ち落とされたため「マリアナの七面鳥狩り」と呼ばれることになる。日本側の航空機損失は約450機、アメリカ側は40機程度だった。

このときの日本海軍の作戦は、アメリカの艦載機に比べ航続距離の長い日本の艦載機の利点をいかすべく、敵航空機が到達できない遠距離からの攻撃(アウトレンジ戦法)であった。しかし、アメリカ海軍は新兵器のレーダーで日本軍機の接近を探知し、待ち伏せ攻撃をしかけることができた。また、直接当たらなくても近接すると爆発するVT信管を使った攻撃で、一方的なダメージを日本軍機に与えることができたのだ。兵器の差も歴然となってしまう。そもそもこの作戦に参加した多くの日本海軍機の搭乗員は陸上での離発着がようやくできるようになった程度で前線に出されており、空母からの発進もあやうい状態で、長距離洋上飛行で攻撃をしかける作戦は机上の空論でしかなかった。ようやく敵艦にたどりついたとしても空戦もままならず、バタバタと撃ち落とされるということになったのだ。

さらに、遠くにいて安全なはずだった日本の新鋭空母『大鳳』と『翔鶴』は潜水艦の魚雷によって撃沈されてしまう。また、帰りの燃料が足りないにもかかわらずアメリカ海軍機による片道攻撃によって空母『飛鷹』が撃沈される。アメリカ海軍機は、海へ不時着したあと回収されるという勇猛果敢な攻撃に出たのだ。空母『瑞鶴』『隼鷹』『千代田』、戦艦『榛名』、重巡『摩耶』も損傷を受けた。アメリカ艦隊では、軽空母『バンカーヒル』がわずかに火災を起こした程度であった。彼我の差はあまりに大きかった。

204航空隊にかかわる動静をひろってみる。

204航空隊は9月に空母『龍鳳』飛行隊長だった岡嶋清熊大尉を分隊長兼飛行隊長として迎える。岡嶋大尉は、海兵63期で空母飛行隊を転々と渡ってきた歴戦の指揮官だった。着任してすぐ、着陸時に知らされていないワイヤーロープにプロペラをひっかけるという事故にあい、重傷を負う。その月のうちに内地で療養ということになり前線を離れた。その後、岡嶋大尉は復帰し厚木航空隊長として前線に戻り、終戦までさまざまな飛行隊で指揮官として活躍した。岡嶋大尉は、最後まで「特攻隊は邪道だ」として自分の率いる隊では拒否し続けた。

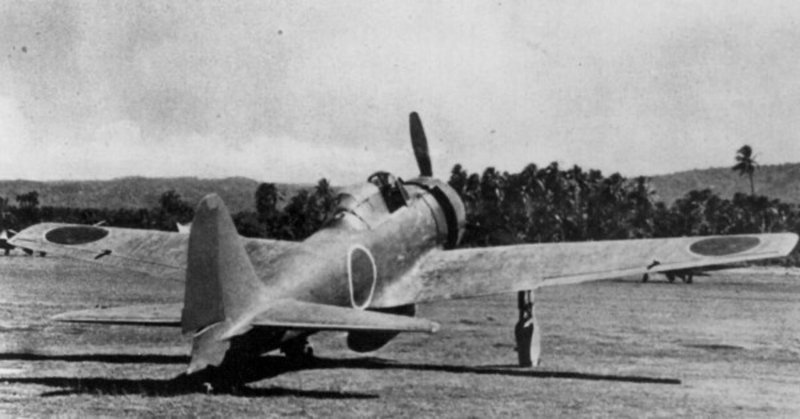

10月に入ると玉井浅一司令が204航空隊から転勤し、新しく司令として柴田武雄中佐が着任する。ニューギニア戦線に主戦場を移すが、戦力を増した敵に圧倒されラバウルに押し戻される。11月1日にはブーゲンビル島に連合軍が上陸、翌2日に対攻するため『ろ号作戦』が発令される。12月は、ニューブリテン島上陸部隊を阻止しようと爆装零戦で攻撃をしかけるが、大きな戦果はあげられなかった。消耗をはげしくしながらも連日戦い続けた。昭和19年1月にはトラック島に撤退し、2月のトラック島大空襲で壊滅し、解隊となった。

マラリヤで生死の境をさまよっていた進藤三郎大尉もようやく回復し、新人搭乗員訓練の指揮をとれるようになったが、9月15日付けで第二航空戦隊司令部付きとして転出した。昭和19年1月に二航戦の稼働可能な零戦を率いて再びラバウルに進出し、毎日100機以上来襲する敵機邀撃戦にあたるが一月ほどで戦力消耗のためトラックに引き揚げる。その後、第六五三航空隊付き(飛行長)に転勤、マリアナ海戦で部隊はほぼ壊滅。昭和19年11月、第203航空隊の飛行長に転勤。昭和20年5月、筑波海軍航空隊飛行長に転勤、終戦を京都福知山基地で迎えることになる。

羽切松雄飛曹長は、昭和18年9月23日、ブイン基地へのアメリカ機による大空襲でP-39によって被弾、かろうじて着陸したが「右鎖肩甲骨部同鎖骨上膊貫通機銃創、同肩甲骨鎖骨複雑骨折」で内地へ送還となる。その後、横須賀海軍航空隊付きとなって『零戦』(改良型)、『雷電』、『紫電改』の飛行実験を行った。また、B-29の東京空襲にも迎撃に上がっている。紫電改でB-29を迎撃中に右膝を撃たれ、入院中に終戦となった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?