川西 紫電改 N1K2ーJ (1945)

川西航空機は水上戦闘機「強風」を社内試作として陸上戦闘機化したところ非常に高性能であった。日本海軍は、零戦の後継機「烈風」の制式化が遅れていたためこの試作戦闘機を局地戦闘機「紫電」として制式採用する。

「紫電」は、最新の層流翼と空戦フラップをもち高速高性能であったが、もともと水上戦闘機のため波を避けるべく中翼構造であった。中翼に陸上機としての脚を配置するため2段引き込み式という複雑な機構を設けなければならなかった。ところが複雑な機構のため脚に関するトラブルが続出し、重大事故に繋がることが多かった。

そこで根本的に主翼構造を低翼に変更し、胴体構造もすっきりさせたのが「紫電改」である。「N1K1-J兵装強化第3案」という計画案が川西航空機の西野眞次氏が残している。

(イ)低翼にする

(ロ)翼内二十粍二号銃ベルト給弾四挺 弾各二百発

(ハ)胴体細くなる

(ニ)七.七粍機銃廃止

(ホ)脚を簡単にする

(へ)座席内艤装改善

「紫電改』は短い期間で開発されたにもかかわらず、優れた飛行性能を示した。また、頑丈で高速にも耐えうる機体で、急降下時には亜音速になることもあった。1945年の1月から制式機として引き渡しが始まった。

この「紫電改」を用いて編成されたのが「第343航空隊」(通称、343空)である。精鋭のパイロットを集め、敵戦闘機を落とし制空権を取り戻すことを目的としていた。

「紫電改」は生産性も考慮されシンプルで無骨なデザインであるが、その分工作数も飛躍的に少なくなっていた。アメリカ軍のグラマンF6FヘルキャットやボートF4Uコルセアなどと同等以上の性能を発揮したが、400機が生産されて終戦となった。戦後、アメリカ軍が持ち帰ってテストした時に最強の戦闘機という評価を得ている。

『飛行機のスタイリング』(佐貫亦男、グリーンアロー出版社)の中で佐貫氏は、次のように述べている。

「菊原静男技師の指導した設計はさすが冴え、その寸法と総重量はヘルキャットより小さかったが、太くてどっしりした胴体は迫力に満ちていた。私は一度だけ地上でその姿を見て、打たれるものを感じた。主翼平面形も胴体側面も日本機離れして見えたといえば、日本人はこんなふてぶてしい機体を造形したがらぬことを意味する。それを三味線の女師匠へ弟子入りを頼んで断られた菊原さんが決行したから意味深い。」

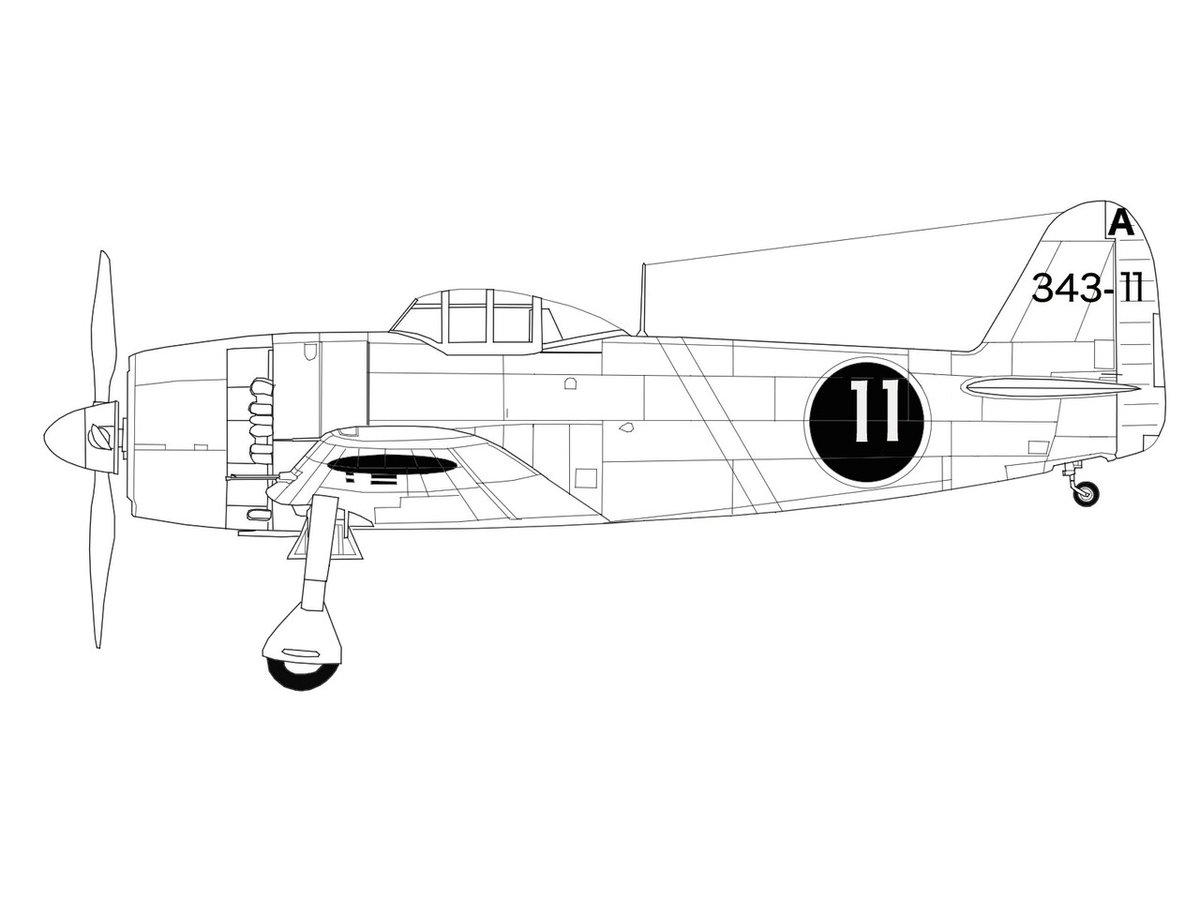

イラスト図は343航空隊で活躍した杉田庄一上飛曹の乗機(343-11)。区隊長である斜め帯線が胴体に描かれている。

別バージョン。区隊長の斜め帯が日の丸の前だったという説もある。日の丸の中に11が描かれていた。菅野直隊長機343-15の写真があり、それから類推するとこちらの説の方が有力かも。

平面図。主翼と胴体の接合部に紫電ゆずりのかなり大きなフィレットがある。上から見ると特徴的で他機種と見分けるポイントになりそうだ。

全長 9.35m

全幅 11.99m

全備重量 4.000kg

発動機 誉二一型(離昇1,990馬力)

最高速度 596km/h

航続距離 1,715km

武装 20mm機銃×4 60kg爆弾または250kg爆弾×2

> 紫電改が登場する本の紹介note

・「最後のパイロット]_不屈の空の男の空戦記録(笠井智一)

・「最後の撃墜王」_紫電改戦闘機隊長菅野直の生涯(碇義朗)

・「紫電改のタカ」(ちばてつや)

> 軍用機図譜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?