杉田庄一ノート51:昭和18年7月中旬〜下旬「羽切松雄飛曹長204空へ」

連日の出撃が続き、搭乗員が毎日のように欠けていった。そんなとき、戦力の弱っている204空に内地から羽切松雄飛曹長が編入してきた。羽切松雄飛曹長は、昭和15年に12空零戦隊が中国大陸初進出時に参加し、10月4日の成都攻撃をした際、戦友二人とともに敵飛行場に着陸し指揮所を焼き払うというエピソードをもっているこれまた伝説の搭乗員であった。太平洋戦争が始まってからは、横須賀航空隊で新型機のテストパイロットを行っていた。前線の状況が逼迫してきており、伝家の宝刀の出番となったのだ。

羽切飛曹長は、空母『翔鶴』に便乗し、トラック島経由でラバウル基地に到着する。隊の搭乗員はみなブインに進出していて、戦闘指揮所に挨拶に行くと留守番として玉井浅一中佐(副長)が残っていた。玉井中佐と羽切飛曹長は筑波航空隊でいっしょに勤めた仲であった。開口一番、玉井中佐から「羽切君、君が横空から出てくるようでは、内地には古い搭乗員はもういないだろうなぁ」と言われる。

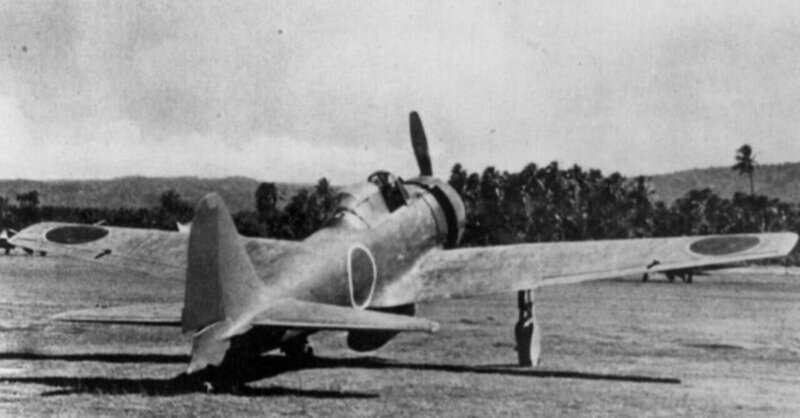

羽切飛曹長は、ラバウル基地の飛行場に20機以上の零戦が並んでいるのを見て驚く。南方の前線では零戦が足りないと聞いていたのに新品の零戦がずらりと並んでいる。しかも、搭乗員たちはブインの前線基地に出ていて乗り手がいない状態になっている。玉井副長に尋ねると、内地から新品として送られてくるのだが、いざ飛ばしてみると振動がひどくて乗っていられないのだという。整備分隊士の報告でもとても戦闘に仕えたものじゃないのだという。

そのとき、玉井副長から提案があった。「そうだ羽切君、きみは横空から来たのだから、しばらく試飛行でもやりながら、早く戦場に慣れてくれ」・・・。ベテランパイロットであっても、しばらく実戦から遠ざかっていることを心配した玉井副長の配慮でもあった。羽切飛曹長は、玉井副長の思いも伝わり、自分でもその必要性を感じて、「結構です。戦場になれるまで、しばらくやりましょう」と答え、使い物にならないという零戦に乗ってみることにした。『大空の決戦』(羽切松雄、文春文庫)にその辺のいきさつが書かれている。

「そこで私は、さっそく整備分隊士から零戦の不調の説明を聞いてみた。分隊土の話によると、整備の段階では心配する個所は見当たらないが、飛行中、ともすれば、いまにも空中分解しそうな激しい振動が起こり、搭乗員も嫌って乗らないという。何とか原因の追究に努力しているが、まだ原因がわからないということであった。

私は一機を選んで整備員に始動させ、座席に入って入念に試運転を試みた。しかし地上での試運転には限度があり、スローから全力運転、その間プロペラピッチの変更、諸計器作動の確認ぐらいしかできないが、言われてみれば少し振動が大きいかなぐらいで、それ以上の判断はできず、試飛行は翌日からにした。

この頃ブインを基地とするニ〇四空隊は、毎日のようにソロモン上空のどこかで、敵機との激しい空戦を行っていたが、ラバウルはいたって静かで、敵機の来襲もなく、上空は私の試飛行の零戦一機だけであった。

七月の南方の暑さは厳しく、地上では汗が飛行服から噴き出し、スコールの来襲が待ち遠しかったが、上空では心地よく、体内の汗が引いていった。」

羽切飛曹長は、長くつとめてきたテストパイロットの眼で観察を行った。離陸からのエンジン全力回転、高度10,000mまでの急上昇、その間の諸計器のチェック。次は、特殊飛行でのテスト。さまざまな特殊飛行での機体の状況のチェック。

全力上昇から小刻みな振動が始まり、次第に身体に応えるような振動となり、機体の安定が保てなくなる。高度6,000mまでの上昇がやっとである。これでは、戦場に出せないと判断する。以下、『大空の決戦』(羽切松雄、文春文庫)での記述である。

「零戦試飛行は型式を問わず、数多く経験しているが、これほどの振動は初めてであった。振動過多の原因にはおよそ次の三つが考えられた。

第一に機体から来るもの、次はプロペラによるもの、そしてエンジンに起因するものである。まず機体から来るものについては、ちょっとした特殊飛行をすれば、エルロン、方向舵など操縦系統から来るものか、機体のねじれなどが原因か、大体見当がつく。またプロペラによる振動であるならば、プロペラピッチを変更し、エンジン回転を増減すれば判断できる。この二つについてくり返しテストをしてみたが、振動はまったく変わらなかった。

最後に私はエンジンによるものと断定し、キャブレ夕—や燃料系統について綿密なテストをしてみた結果、どうやら燃料の濃淡に起因したものであることを突きとめた。

飛行機エンジンの燃料は、そのときの気温に応じて濃淡の調節をしなければならない。 私はAC (キャブレターに入る空気をコントロールする装置)をレバーで調整してみた。高温の南方では、気温、気圧の関係から、内地より空気が薄いのに、燃料の方は一定量だけ送り込まれていたため、エンジンが不調となり振動の原因となっていたのだ。

即ちキャブレ夕—に送られる混合比が濃過ぎたので、整備員に指示して、燃料の濃淡を示す目盛を 1.2から次第に下げて行き、0.8にしたらたちまち振動が止まり、安定感をとり戻し、快適な飛行となった。翌日もまた別の一機をテストしてみたが、やはり原因は同じであった。

次の飛行機からはこれを規準として調整し、試飛行した結果、ニ、三特殊な原因によるもののほかは、ほとんどこれで解決し、四、五日で二十余機をブインに送り出すことができた。」

零戦を熟知している羽切飛曹長であればこそのエピソードである。ラバウルに着いた途端に整備員や搭乗員から大きな信頼を得た。なによりも玉井副長は、力強さを感じたはずだ。「さすがは横空から来たベテランだけあるなァ」と絶讃し、その労をねぎらった。

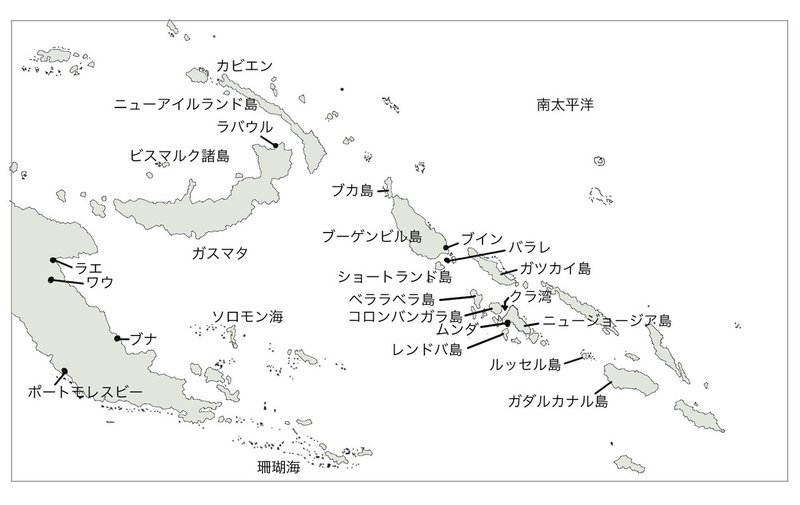

羽切飛曹長の次の仕事は、トラック島から52機の零戦をラバウルに空輸する任務だった。補給基地だった卜ラック島には、内地から航空母艦で運ばれてきた零戦が沢山あり、それをラバウルまで空輸するのだ。トラック島には、204空など南東方面に赴任する搭乗員も控えていた。彼らを引き連れ、編隊を組んでラバウルへ向かう仕事である。最古参の羽切飛曹長が指揮官に命ぜられた。地図を見るとわかるが、トラック島からラバウルまでは海上を約1,300km飛ばなければならない。途中に中継の島はなく、容易ならざる任務であることが想像できる。羽切飛曹長がトラック基地に着いてすぐに、つい先頃、陸軍の隼戦闘機が7機ラバウルに向かい全機行方不明になっている話を整備分隊士から聞いた。また、ラバウルに進出しようとした三式戦闘機「飛燕」の大量不時着事故も起きている。陸軍の操縦者が洋上飛行の訓練を受けていなかったためである。大緊張の中、この仕事も無事やりとげ、羽切飛曹長はいよいよ戦線デビューをする。

7月25日、敵機200機以上がムンダの日本軍基地を爆撃したため、地上部隊は大きな被害を出した。ムンダ基地からは、苦しいはずの中、いつも控えめな報告が上がってくるのに、この日は航空部隊の支援要請があった。いよいよ耐え切れなくなったのだ。『ラバウル海軍航空隊』(奥宮正武、朝日ソノラマ文庫)には次のような記述がある(奥宮は南東方面司令部の航空参謀)。

「しかし、ムンダ方面に直接増援部隊を送ることはほとんどできなかったので南東方面の陸海軍司令部では、まずそれをコロンバンガラ島に送り、そこから小舟艇でムンダ方面に向かわせるよう企画したが、敵機と敵艦隊に阻止されて思うようにはならなかった。いま少しく具体的にその理由を説明すると、わが海軍航空部隊の保有機数が著しく少なくなっていたばかりでなく、夜間の行動能力のあるものがあまりいなかったこと、わが艦艇の射撃指揮装置がレーダーをもつ米艦のそれに劣っていたことなどがあげられる。25日、26日の両日、敵機約百機がブインとその付近にあるわが航空基地に来襲した。零戦隊はこれらを要撃してその二十七機を撃墜したと報告したが、わが方も十二機を失った。」

この日、羽切飛曹長はレンドバ島迎撃戦に出撃する。その前日、ラバウルからブインに入っており、移動の折にB25と遭遇し撃墜している。25日羽切飛曹長は4機編隊2小隊の零戦8機の指揮官として、ムンダ上空での空戦に参加する。仁平哲郎一飛曹と根本兼吉二飛曹が未帰還となった。『大空の決戦』(羽切松雄、文春文庫)には次のように記されている。

「ラバウルに来ての初陣は、七月二十五日のレンドバ島迎撃戦だった。この日、八機で出撃し、私は敵舟艇群を攻撃したのち帰途についたが、基地に着いて二機いなくなっていることを知った。地上の戦闘とちがい、せまい戦闘機の座席に閉じ込められている空中では、自分の機の発するものすごい爆音で何も聞こえないから、目で見ない限り、周りで何が起こっているかまったくわからない。機上電話が使えればいいのだが、よく聞こえないことも多いし、それに混乱を防ぐために、発信はたいてい指揮官機に限られている。そこで見張りを厳重にするわけだが、二機がいつやられたかわからず、改めてソロモンの空の戦いを思い知らされたのだった。」

以後、204空の中堅下士官として羽切飛曹長は連日のように出撃する。

7月27日の攻撃に、宮崎勇上飛曹の名前が戦闘行動調書に初めて現れる。宮崎は204空で戦い抜き、のちに343空で再び杉田と共に紫電改で戦うことになる。

28日、29日、30日、31日と杉田は連続出撃する。31日は、第4小隊の小隊長として飛んでいる。204空は、新しく搭乗員が補充されるが、出撃ごとに搭乗員を消耗するという戦いを続け8月を迎える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?