とある研究者夫婦の里親奮闘記 その5

あまりの忙しさに、随分と久しぶりの更新となってしまいました。

さて、前回の記事(その4)では電話で紹介を受けてから実際に息子に出会うまでの数ヶ月についてを書きました。今回の記事では、息子に初めて会った日のことを中心に書いていきたいと思います。

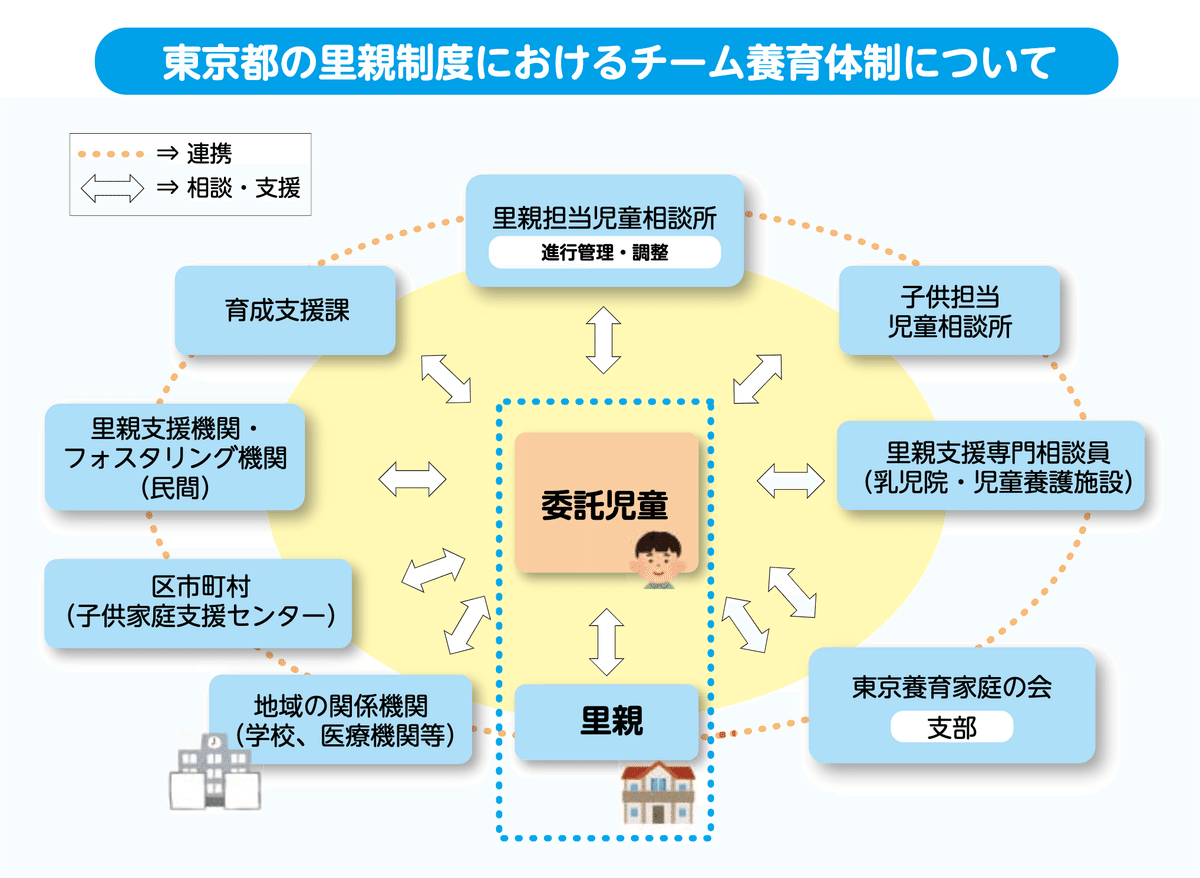

里親制度におけるチーム養育体制について

2020年の年明けに、候補児童(以下、Z君という)と候補里親(私たち夫婦)との初顔合わせを行うことになりました。この初顔合わせ後に最終的な意思確認がなされた上で、いよいよ交流がスタートすることになります。

ここで、交流中および里親として子どもの委託を受けてからも大変お世話になった「チーム養育体制」について先に説明しておこうと思います。児童相談所を介した特別養子縁組と、里親制度を介さない民間あっせん業者を利用しての特別養子縁組とには様々な違いがあります。両者の大きな違いの一つが、前者には「里親制度におけるチーム養育体制」の手厚いサポートがあるということなのではないかと思います。

まず、私たち夫婦(里親候補)を担当してくださる里親担当の児童相談所職員の方々がいます。そして、Z君(候補児童)を担当する児童相談所の職員の方々、Z君が生活している乳児院の方々、乳児院ではさらに私たち夫婦の相談にのってくださる里親支援専門相談員の方がいて、いつでもプロに相談できる状況が整っていました。また子供の発達等に関しても、児童相談所/フォスタリング機関を介して公認心理師の方にも相談できるなど、安心のサポート体制となっていました。

こちらからいつでも連絡できるという安心感に加え、こちらが連絡しなくても定期的に様子伺いに来てくださることも大変有り難かったです。特に私は

ご近所付き合いやママ友といったような周囲とのコミュニケーションが苦手なのですが、そんな私でも「孤育て」に陥ってしまうのではないかといった不安は一切ありませんでした。

乳児院というところ

さて、いよいよZ君との初顔合わせです。

里親担当の児相さん2名、子担当の児相さん2名、公認心理師さん、そして私たち夫婦で、Z君が暮らす乳児院を訪問しました。

乳児院は、さまざまな事情によって保護者との生活が困難な乳幼児が保護され、24時間体制で養育されている施設です。勤務している職員は,主に嘱託医,看護師,個別対応職員,家庭支援専門相談員,栄養士,調理員,保育士などです(児童福祉施設の職員配置基準による)。その他、多くのボランティアの方々によって支えられています。

乳児院で生活する子どもは原則として0~2歳の乳幼児で,低年齢児の養育を担うのが乳児院の特徴です。ただし「保険上,安定した生活環境の確保その他の理由による特に必要のある場合」には就学前までの入所が可能となっていることから、3歳以上の幼児も在所しています。

一時的に入所しているケースも多いそうですが、私たち夫婦との交流候補となったZ君は、生まれてすぐに乳児院に入所し、それから2歳半(当時)までの間、一度も「実親」との交流がなままずっと乳児院で暮らしていました。

Z君が暮らしていた乳児院では、愛着形成に重要な乳児期をより家庭に近い環境で過ごせるようにとの配慮から、小規模グループケア体制がとられていました。小規模グループケアとは、子どもたちが4-5名グループとなっていて、できる限り小規模で家庭的な環境のもとで養育を行う体制のことです。

グループごとに1LDKマンションを模したような「お部屋」で生活をしていることが多く、研修時に見学させていただいた乳児院でも、Z君が暮らしていた乳児院でも、どちらも同じような間取りの部屋となっていました。また大人との信頼関係や愛着関係を築くために、子どもたち一人ひとりに付き添う「あーちゃん」と呼ばれる担当職員がいることも小規模グループケアでの特徴の一つです。

「お邪魔します。」

Z君のあーちゃんを含む乳児院の職員の方々からZ君の普段の生活の様子についての話を伺ったのち、いよいよZ君に会いに彼の暮らす「お部屋」を訪問しました。

トントン。

「お邪魔します。」

「こんにちは。Zちゃん。」

「・・・」

このときはまだ初顔合わせということもあり、私たちが里親候補(パパ、ママ)であることはZ君には伝えられていません。そのためか、Z君はこちらをふと見るだけで、特に反応は返ってきませんでした。「いつも来て遊んでくれるボランティアの人たち」という認識だったのかもしれません。

ほとんど声を発しないZ君。

あーちゃんからも、まだようやく単語を話すことがあるかどうかの状況であるとの説明を受けていましたが、私はこのとき、研修時に聞いた「生きる力が弱い」という言葉をふと思い出していました。

子どもの負担になってはいけないとの配慮から、この日はZ君お気に入りの掃除機のおもちゃで一緒に遊んだり、抱っこさせてもらったりと、15分ほどを一緒に過ごしました。ちなみに、このときはまだ「また来るね」とは絶対に言わないようにと言われていました。滅多にないけれども初顔合わせ後に交流を辞退する里親候補の方もいるらしく、そうした場合の子どもへの悪影響を懸念しての決まりとのことでした。

「今日という日が、Z君にとって良い思い出になるように」

乳児院での交流中は、私たち里親から子どもへのプレゼントや乳児院へのおもちゃ等の持ち込みは一切禁止となっています。そうした事情を考慮してくれたあーちゃんが、「今日という日が、Z君にとって良い思い出になるように」と、Z君に清掃車のおもちゃを買って用意してくれていました。

普段は共用のおもちゃで遊ぶZ君。

「自分のもの(自分が独占してよいもの)」がほとんど無いなか、自分の名前のテプラが貼ってある清掃車のおもちゃをとても嬉しそうに抱えていた姿を今でもはっきりと覚えています。

Z君と一緒に我が家に来て、今ではすっかりボロボロに。

初顔合わせ後、改めて私たち里親に「交流を希望しますか?」との意思確認があり、もちろん希望した私たちはその後の交流日程の予約をして帰りました。

交流がスタートしてからの話は、また次のエントリで。

ではでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?