<神宮125社巡礼記:中編>中井伶美(NAKAI, Reimi)〔換気扇とクローゼット〕

※こちらの記事には前編があります。

前編リンク

伊勢での滞在を通して、神の存在と同じく強く記憶に残ったのは、伊勢における倭姫命(やまとひめのみこと)の存在です。

倭姫命は、内宮の創建に強く関わる人物(皇女)で、垂仁天皇の命により、天照大神を祀るにふさわしい場所を探して諸国を歩きました。

旅は大和国に始まり、伊賀、近江、美濃、尾張を経て伊勢へと辿り着いたとされ、最後には天照大神の御神託を聞き、今の伊勢の地に内宮を創建したと伝えられています。

その時の御神託は、日本書紀に記述が残り、三重県のPRなどで登場する、“うまし国” の表現はここから引用されています。

是神風伊勢國 則常世之浪重浪歸國也 傍國可怜國也 欲居是國

(この神風の伊勢の国は常世の浪の重浪(しきなみ)帰(よ)する国なり。

傍国の可怜(うまし)国なり。この国に居らむと欲ふ。)

『日本書紀』垂仁天皇25年3月丙申(10日)条

天照大神は倭姫命に、「神の風が吹く伊勢の国は、常世の国から幾重にも波が打ち寄せ、海にも山にも囲まれた美しい国だ。私はこの国に居たいと思う。」と、伝えたので、倭姫命は伊勢に内宮を創建しました。

(超訳すると、「地元の神様も歓迎してくれているし、オーシャンビューだし、海の幸も山の幸も美味しいから、住むならここがいいなぁ!」との内容なので、新居探しのようなウキウキ感が伝わって、可愛い御神託だなぁと思います。倭姫命が天照大神のため、必死になってあちらこちらを旅する気持ちがわかるので、不謹慎ながら日本は古来より萌え文化なのかもしれません。)

そんなわけで、倭姫命が天照大神の御杖代として旅を始めなければ、内宮も125社もなかったわけで、倭姫命は神宮を語る上で欠かせない存在なのです。

中編は、倭姫命が伊勢の地より前に訪れた、滝原の地から再開です。

▼滝原 - 和御魂と荒御魂。

伊勢市からずっと離れて、度会郡(わたらいぐん)大紀町へ。熊野古道伊勢路です。

志摩の伊雑宮よりもっと遠いところにある別宮、瀧原宮へ向かいます。

【滝原】

皇大神宮摂社 多岐原神社 (たきはらじんじゃ)

皇大神宮別宮 瀧原宮 (たきはらのみや)

皇大神宮別宮 瀧原竝宮 (たきはらのならびのみや)

瀧原宮所管社 若宮神社 (わかみやじんじゃ)

瀧原宮所管社 長由介神社 (ながゆけじんじゃ)

御同座 瀧原宮所管社 川島神社 (かわしまじんじゃ)

まずは多岐原神社へ。社殿は鬱蒼とした木々に囲まれてひっそりと。側には鳥居に触れそうなほどの背の高い大木があります。

宮川の急流に難儀していた倭姫命を助けた真奈胡神が祀られており、近場には4コマ漫画で御祭神を説明する案内板があります。ちょっと唐突だけれども、どの社も祭神の由来がわかりづらいので、他にはない工夫としてユニークです。

滝原のイメージは、まさに木、木、木。大木から大きな鳥居、道の駅の名前は「奥伊勢木つつ木館」と、木々のパラダイス。ここまでくると、どちらかというと熊野古道としての参拝の道の印象が強くなってきます。

では、瀧原宮。やはり別宮だけあって境内全体にピンと静謐な空気が流れ、伊雑宮と同じように、「ここだけ空気が違う…。」と、自然と背筋が伸びます。

境内の木々は本当に背が高く、大木に囲まれた自然の参道を進んでいくと、森の中にぽっかりと開けた空間が。そこに立ち並ぶ神明造の社が、瀧原宮と、瀧原竝宮です。

参拝はまず奥の瀧原宮から。その次に瀧原竝宮を参拝します。

天照大神の和御魂(にぎみたま)と、荒御魂(あらみたま)をそれぞれ象徴しているとされており、内宮の正宮と荒祭宮との関係の由来とも言われています。

一つ一つ、柏手を打って御参拝。

参拝の順番が決まっているのも瀧原宮の特徴。

若宮神社と長由介神社、同座川島神社はさらにその奥にあります。

和御魂と荒御魂、神の姿の二面性を指すと言われますが、平和と災いとするには単純すぎ、性格としてもかなり双極すぎる解釈だなと、現地ではそれが何を意味しているのか疑問でした。内宮にいたガイドさんの解説でも、この御魂の解釈は定まった説がないようで、かなり答えづらそうにしていました。表面的にはかなり捉えづらい表現で、神道の根幹に迫る部分なのかもしれません。

神話の中で極端に表現された感情が隠喩するのは、やはり自然の姿であると私は解釈します。海原を統べるスサノオが物語の中でも極端に感情を曝け出すのも、日本の海の姿そのものを表現しているように感じます。

エジプトの文化が氾濫するナイル川の存在によって、破壊と豊穣の両面を享受して拡大してきたことと同じように、神と共に歩む道…神道は、すなわち自然と共に歩む道。とも語ることができます。

変化する自然の姿にまだ対抗する術を持っていなかった時代、人間は今よりいっそう、実りがもたらされる前には必ず破壊があることを体感していたのでしょう。文化的には祭りという形で豊穣をもたらす神の存在がクローズアップされますが、本来は、破壊と豊穣は結びつく同一のもので切り離すことはできず、相反する姿を同一のものとして説明するために、それらを一つの神様の御魂として記したのかもしれません。

つまり、和御魂や荒御魂、御魂の形がそろってこそ。

それが本来の神の姿なのかもしれないと、私は解釈しました。

もちろん主観ですので、瀧原宮と瀧原竝宮を参拝する際は、それぞれの神の姿を解釈して見てくださいね。

「肖像S氏」2015年 NAKAI,Reimi 水彩, チャコール, 胡粉, 木製パネル

▼宮川 - 伊勢はお茶も美味しい。

さて!伊勢市に向かって戻りつつ、次は宮川へと戻りましょう。

私がここで語りたいこと…それは、伊勢はお茶も美味いし、茶畑が綺麗!!

もっぱら緑茶は京都の宇治や静岡のイメージが強かったのですが、宿泊の際にいただいた伊勢茶を飲み、特徴であるすっきりとした味わいに感動…。緑茶の酸っぱさや渋さは控えめに、とにかく爽やかで、かつしっかりとした茶葉の味わいがあるため、とっても馴染み深く味わうことができました。

特に宮川に広がるお茶畑が原風景としてまた美しいのです。

まさか茶畑があると思わなかったので、個人的にかなり印象に残っています。

海の幸も山の幸も楽しめて、さらにお茶まで美味しいなんて…。

伊勢茶の一杯は、美味し国としての食の伊勢を実感した瞬間でした。

【宮川】

皇大神宮摂社 川原神社 (かわらじんじゃ)

皇大神宮摂社 園相神社 (そないじんじゃ)

皇大神宮摂社 久具都比賣神社 (くぐつひめじんじゃ)

さてさて、茶畑の印象が強い宮川沿い。この三社はどれもひっそりと町中にあるタイプで、辿り着くのにちょっとばかり迷いがちです。県道から小道を通って神社まで向かうので、鎮守の森を目印に進んでいきましょう。

川原神社の祭神は月読命。月読命は夜の世界を統べる神ですが、川原神社の場合は市内を流れる宮川の守護神としての月読命がおられます。久具都比賣神社も同じく水に関連し、この土地(久具)を灌漑する水と五穀の神様が祭られております。

園相神社は林の中に道を無理矢理通したかのような参道がかなり印象的。微妙に斜めに揺らめくように成長した木々がなんとも不思議でした。

昼間でも暗い…不思議な参道。安心してください、写っているのは筆者です。

▼外城田/田丸 - 灌漑の神。

外城田と田丸の神社は伊勢市に隣接する玉城町に点在しています。

「お伊勢さん125社めぐり」の表紙にもなっている朽羅神社や山の中腹にある鴨神社があるのはこの地域で、祭られている神様は灌漑(川や湖から水を引き込み、人工的に農地を潤すこと。)や農耕の神様が多いのが特徴です。また、全ての摂社・末社が内宮に属しています。

特に津布良神社は灌漑用の池のそばに鎮座しており、外城田と田丸の神社は全体的に田んぼや畑のそばにある印象が強いです。

【外城田】

皇大神宮摂社 御船神社 (みふねじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 牟弥乃神社 (むみのじんじゃ)

皇大神宮摂社 朽羅神社 (くちらじんじゃ)

皇大神宮末社 津布良神社 (つぶらじんじゃ)

皇大神宮摂社 鴨神社 (かもじんじゃ)

皇大神宮摂社 田乃家神社 (たのえじんじゃ)

御同座 皇大神宮摂社 田乃家御前神社 (たのえみまえじんじゃ)

皇大神宮摂社 蚊野神社 (かのじんじゃ)

御同座 皇大神宮摂社 蚊野御前神社 (かのみまえじんじゃ)

皇大神宮摂社 棒原神社 (すぎはらじんじゃ)

念願の朽羅神社!私の125社めぐりのきっかけでもあるこの神社、田んぼの真ん中“こん森”シリーズのトップかもしれません。スイスの画家であるアルノルト・ベックリンの代表作、死の島のシリーズにも似た美しいフォルムで、“境界”の概念を可視化したかのような姿。名前の朽羅は籠るの意味をもち、神が籠る森としての意味合いがあるようです。田んぼに水が入るとまさに湖に浮かぶ小島のように見えるのだそうで、四季折々で再訪したい神社の一つです。

訪れた時に水が入っていると嬉しい手水。125社それぞれ手水鉢があったりなかったり、さらに水が入っていることの方が稀なので、朽羅神社は比較的参拝の方がよく来られるのかもしれません。

田乃家神社は日程の関係でとっぷりと日が暮れてしまってからの参拝…。めちゃくちゃ暗い上に竹林と墓地があるところだったので、「次は必ず明るい時に…!」と、ごめんなさいの気持ち。真っ暗なのに車が通り抜けていく道沿いに位置しているので、田乃家神社は必ず明るいうちに参拝することをおすすめします!

御船神社の常夜灯!境内には基本的に社殿以外に大きな人工物がないので、かなりの存在感。頭の丸っこい部分が毛糸の帽子のポンポンに見えて、大きいけどかわいいやつです。

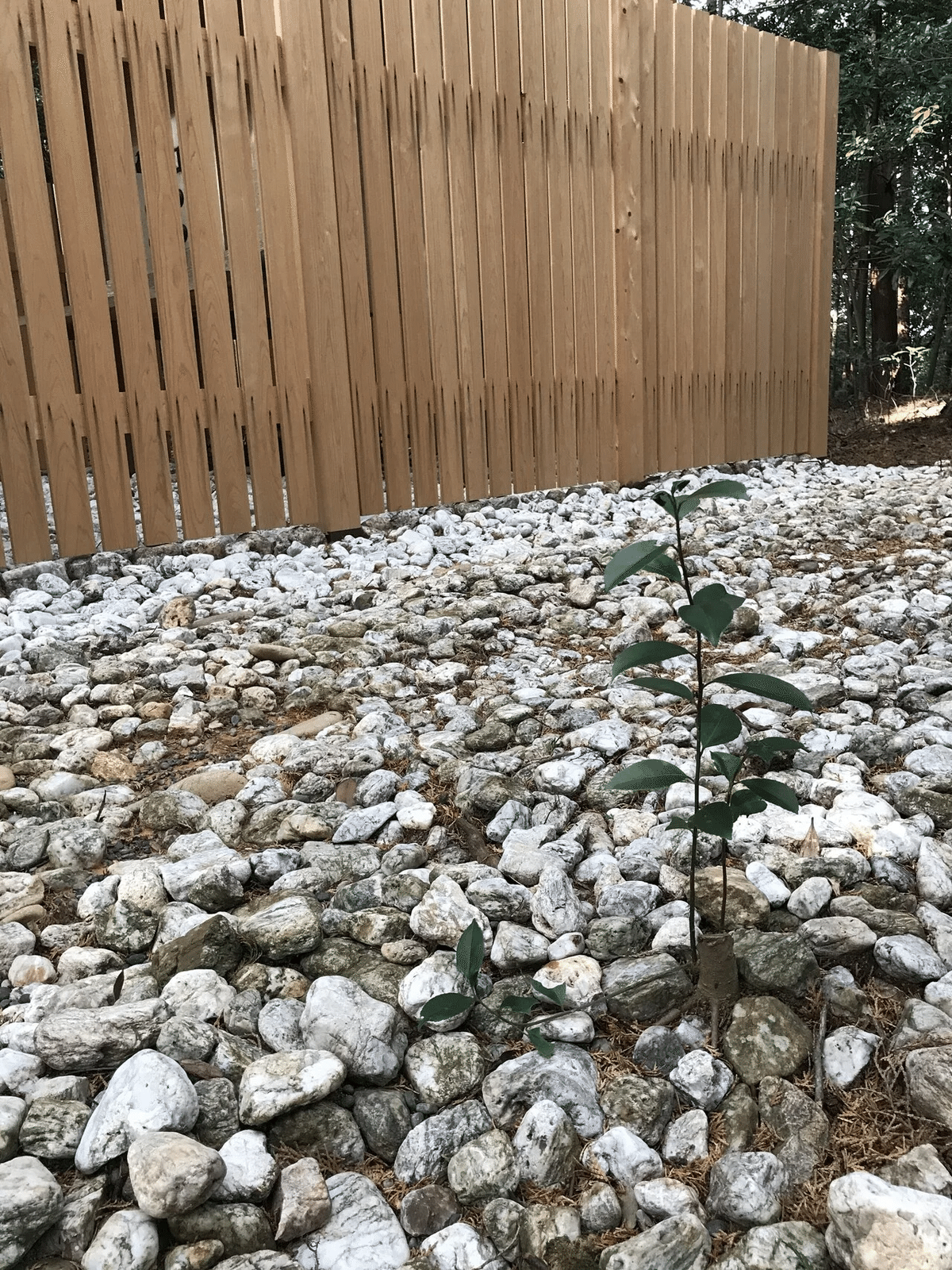

最後は棒原神社。切られた幹の先から伸びる若い木の枝を見つけました。社殿と玉砂利とのコントラストが美しい。

そしていよいよ、125社の中でも難易度が高い鴨神社へ突入です。

鴨神社は前編で訪れた二見の神前神社と同じく、軽いハイキング程度の山道を登らなければなりません。道中には角度がきつめな坂道がありますが、道中に案内板にそって登れば迷うことはないので、安心して向かいましょう。ちなみにハイキングコースの入口には色んな長さの杖が刺さっているので、ここからちょうど良い長さの杖を持っていくと吉です。

多分きっと元々は別の用途か粗大ゴミだった謎の筒…。刺さっている杖はちゃんとした杖ではなく、ただの枝の方が多い。地元の方はマイ杖を持って登っていたので、以前ここに登った参拝者が道中で拾った枝をここに刺して帰っていったのだと思います。見事なアフォーダンス。

12月の山道。まだまだ緑が残っています。小川の上には橋渡しの丸太が数本と鉄板が設置してあります。どちらもガタガタしているのでちょっとばかり注意。鉄板が置かれる前は丸太の上を歩いていたのかな…。(鉄板も耐久度が危うい)

15分から20分ほど登ると、いよいよ鴨神社とご対面です!

森の中に現れる社殿を見て声が出ない人はいないでしょう。ごつごつと木の根っこが隆起する参道を登って御参拝です。私たち以外に参拝者がいなかったこともあって、周囲はとても静かでした。サワサワと木々が擦れる音だけが聞こえます。

樫の木の実が転がる自然のベッド。紅葉も残る森の苔は、触れるとほんのり暖かい空気を含んでいました。これが周囲の音も吸収しているのかな。行きと帰りでそれなりの運動量だけれど、来てよかったです。

【田丸】

皇大神宮摂社 狭田国生神社 (さたくなりじんじゃ)

皇大神宮摂社 坂手国生神社 (さかてくなりじんじゃ)

皇大神宮末社 鴨下神社 (かもしもじんじゃ)

皇大神宮摂社 奈良波良神社 (ならはらじんじゃ)

皇大神宮末社 小社神社 (おごそじんじゃ)

続けて田丸の神社も巡っていきます。

まずは小社神社。こちらも田んぼの真ん中こん森シリーズです。この形、やっぱりテンション上がります。畦道を二つくらい跨いだ位置から眺めるのが良いです。

こちらは鴨下神社の外周。12月なのに生垣から溢れんばかりの樹勢に圧倒…。

外城田の鴨神社が山の中腹にあるのに対して、山裾に位置していることから鴨下という名前がついたそうです。祭神の一柱である石己呂和居命(いしころわけのみこと)は鴨神社と同じく灌漑の守護神です。水なのに名前に石…どんな神様なのでしょう。石を転がすほどの水の強さなのでしょうか。疑問はつきません。

奈良波良神社の手水はゴツゴツとした自然石。水が入っていなくとも、岩清水が湧き出るような感覚を覚える存在感のある石です。

アクセスに関しては、駅前から最も近い狭田国生神社が徒歩でも参拝が可能です。脚力に自信のある方はJR田丸駅から徒歩で1時間ほどで坂手国生神社にも。

地図で改めて見ると、この辺り確かに溜池が多いです。坂手国生神社も牛尾崎池という地図でもはっきり形がわかる池の近くに鎮座しており、こちらも高水上命という灌漑の神様です。

そもそもどうしてこの地域は灌漑にまつわる神様が多いのだろうと疑問に思ったのですが、どうやら宮川の源流が日本有数の多雨地域であるため、長く洪水と氾濫を繰り返してきたことと、周囲の山々が作る複雑な地形が影響し、宮川の水を利用することが困難であったことから、小河川や溜池、地下水を利用してきた歴史があるとわかりました。※

この地域の人々は、まさに神の和御魂(にぎみたま)と、荒御魂(あらみたま)の二つの姿とともにこの地を開墾してきたのでしょう。

※参考資料

令和元年度 国営土地改良事業事後評価

国営かんがい排水事業「宮川用水第二期地区」基礎資料https://www.maff.go.jp/tokai/noson/hyoka/jigo/attach/pdf/20190831-1.pdf

昭和の時代に近代化され、今では利水の歴史も表立つものではなくなってしまったかもしませんが、各所に灌漑の神が鎮座されていることを知ることで、画一化された地域の姿から、かつての土地の歴史を探ることができるのかもしれません。

次回でラスト!いよいよ外宮と内宮です。

後編リンク

中井 伶美(Nakai Reimi) 画家/美術家

https://docs.google.com/document/d/1RqLBFDOssUYJwnPZQNwDkVuAj6-suYyzoB4n2yUpZvg/edit?usp=sharing

【滞在期間】2020年12月9日〜12月23日

※この記事は、「伊勢市クリエイターズ・ワーケーション」にご参加いただいたクリエイターご自身による伊勢滞在記です。

伊勢での滞在を終え、滞在記をお寄せいただき次第、順次https://note.com/ise_cw2020に記事として掲載していきます。(事務局)