<神宮125社巡礼記:前編>中井伶美(NAKAI, Reimi)〔換気扇とクローゼット〕

はじめまして。私は「反復」をモチーフに“神の認知”をテーマとしたいくつかの作品を制作しているアーティストです。

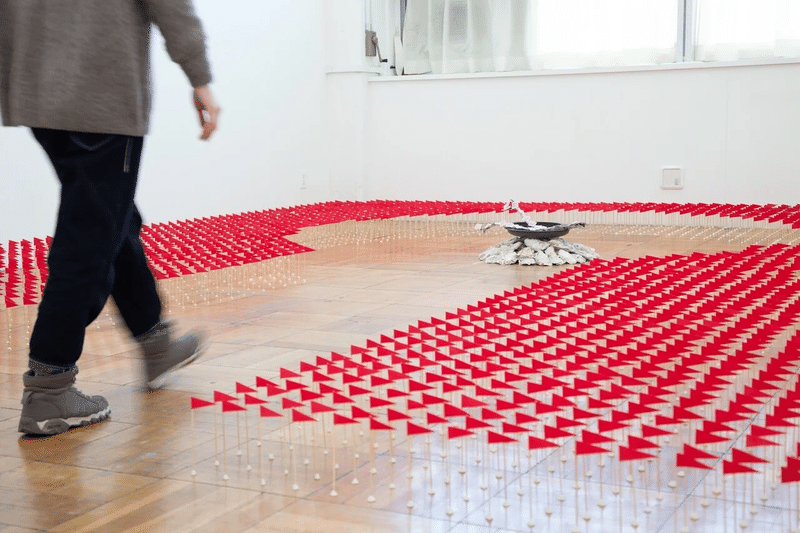

「旗と境界のかみさま - Flag」2019年 旗, 牡蠣の殻, 流木, 鉄の器, 映像

この度「伊勢市クリエイターズ・ワーケーション」へ、クリエイティブユニット「換気扇とクローゼット」として、石田諒と共に芸術家の一人として参加をさせていただきました。

この記事は、滞在中に“神宮125社”を巡った記録と、その感想を滞在記としてまとめたものの、前編です。

換気扇とクローゼットの別行程は、石田諒の伊勢滞在記にて。

▼出発 - 125社を知る。

俗に言う “神宮125社” の存在を知ったのは、伊勢の地に辿り着いてからでした。

お伊勢さん…伊勢神宮の正式名称は「神宮」です。

神宮は、内宮と外宮を正宮として、別宮、摂社、末社、所管社と呼ばれる、大中小の社をあわせた125社から成り立っており、その全てが正宮のどちらかに属しています。

社のある場所は伊勢市内だけでなく、志摩、鳥羽、松阪、はては熊野古道に至る度会郡(わたらいぐん)にまで及びます。そう、伊勢は内宮と外宮を参拝しただけでは終わらないのです…。

もちろん伊勢周辺には125社以上の神社あります。しかし、例えば二見浦にある二見興玉神社は125社には含まれません。

天照大神は伊勢の地に、後から家を探して引っ越してきた神様なので、それより遥か昔から伊勢の地にいた大地主の神との関係が、125社の選定に関わっているのかもしれません。

二週間あった伊勢での滞在期間。残り一週間と迫ったある時、私たちは二見の道の駅、民話の駅「蘇民」にて、「お伊勢さん125社めぐり」という書籍と出会いました。

どこへ行こうか、何を見ようか。どうせなら、隅々まで見て周りたいね。と話していた矢先の出会い。125社をめぐるということは、倭姫命と天照大神の巡幸を辿る、聖地巡礼なのだ、という点も、強く魅力に思えました。

倭姫命は、内宮の創建に強く関わる人物(皇女)で、垂仁天皇の命により、天照大神を祀るにふさわしい場所を探して諸国を歩きました。

旅は大和国に始まり、伊賀、近江、美濃、尾張を経て伊勢へと辿り着いたとされ、

最後には天照大神の御神託を聞き、今の伊勢の地に内宮を創建したと伝えられています。

何より、表紙を飾る125社の一つ、朽羅神社の姿を見て、純粋にそこへ行きたいと導かれたのが本心です。

専門性の高い記事ではありませんが、神様がいる場所、神物、人が神の存在を感じること…そのようなことに興味を持ち、作品を作る芸術家が見る、125社の感想録です。楽しんでいただければ幸いです。

以下、文中の125社リストはお伊勢さん125社まいりのサイトから抜粋いたしました。一部地域の括りと神社までの行程などは伊勢文化舎「改訂版 お伊勢さん125社めぐり」を参考にしております。

▼二見 - やっぱり海が好き。

二見にて、後に“バイブル”と崇めるまでになるガイドブックを手に入れた我々。

せっかくなので近場から巡ってみようということで、私たちは二見の周辺から参拝を始めました。

【二見】

皇大神宮所管社 御塩殿神社 (みしおどのじんじゃ)

皇大神宮摂社 堅田神社 (かただじんじゃ)

皇大神宮摂社 江神社 (えじんじゃ)

皇大神宮摂社 神前神社 (こうざきじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 許母利神社 (こもりじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 荒前神社 (あらさきじんじゃ)

皇大神宮摂社 粟皇子神社 (あわみこじんじゃ)

二見にある社の特徴は、やはり海の近くに社があるということ。

中でも、御塩殿神社は神事に欠かせない堅塩を製造する設備が、社と一緒に境内にあるという点で独特です。

個人的に、境内に砂利ではなく砂浜のような細かい砂がひかれている神社は初めてだったので、鎮守の森と砂の組み合わせにグッときました。

ちなみに御塩殿神社は、初見だと社殿と設備の見分けがつきません。

これは、御塩殿(みしおでん)という設備で、社殿ではありません…。

逆に、神明造と呼ばれる特徴的な千木と鰹木がある建築があれば、間違いなくそれが社殿です。

二見周辺で個人的に推していきたいのは、粟皇子神社です。

砂浜のすぐ近くにある神社なのですが、海沿いにあるホテル「旅荘 海の蝶」の敷地内にある神社であるため、フロントで参拝のことを伝えてから、社のあるビーチへと向かいます。

祭神の須佐乃乎命御玉道主命は海岸鎮守の神で、かつては島や別の浜に社があったようですが、祭祀の断絶や高波によって現在の位置へと移転されました。

社自体は小さいです。写真だと伝え難いのですが、境内のすぐそばが砂浜で、驚くほど近くに海が広がっています。

波の音と、シンとした鎮守の森。本当に素晴らしい境内です。

正規ルートかどうか不明ですが、ガイド通りに下の写真のように壁沿いを進んで向かうこともできます。悪天候の時は確実にやばいです。でもいい景色。

神前神社は、海を見下ろすように少し小高い位置に鎮座しています。125社はどこも市内や平地にあることが多いのですが、この神前神社と後述する鴨神社は軽い山道の先に社殿があります。

登り切った先にお宮があると、やっと出会えた感と同時に、本当に社殿しかないので、125社巡りのストイックさを実感できます。でもぜひ登って欲しい。

堅田神社は支所の前、比較的街中にあります。江神社は伊勢シーパラダイスを楽しみつつ。個人的には、江神社や粟皇子神社の参拝と一緒に、神前海岸に向かって江や松下の地区も散策してほしいです。観光スポットとは違う二見の海沿いの生活を感じることが出来ます。

海から川、そして山へと続く場所。地区で言うと、私は二見が一番好きです。

▼鳥羽/磯部 - 内宮と外宮、どちらに属するか。

二見からぐるりと南下。鳥羽市にある赤崎神社では個人的に発見がありました。125社の全ては、内宮(皇大神宮)か、外宮(豊受大神宮)か、どちらかに必ず属しているのですが、それぞれの境内にも、ちょっとだけ特徴があるのです。

これはかなり雑感になるのですが、内宮に属している神社の境内は、大体どこも違わず同じ姿をしており、「これ、さっきも来たなぁ…。」という感想を抱いてしまうほど。鎮守の森に鳥居と手水鉢、参道の先に社殿…それ以外に余計なものはなく、イレギュラーなところがさほどありません。どの境内も綺麗で清掃が行き届いており、時を超えてそのままの姿を保っているのだと実感することが出来ます。

逆に外宮に属している神社は、時々他にはない独自性を垣間見せてくれます。手水鉢が独特な形をしていたり、他にはない石碑や提灯があったり、隣がお稲荷さんや別の神社だったり…。こんなイレギュラーな感じでよかったっけ?と思わせるフリーダムな雰囲気が境内に漂っていれば、大体そこは外宮に属しています。祭神も地元の人からは別の名前で呼ばれていたりして、良くも悪くも人間臭い、生活感のある境内が多いように感じられました。

そして、赤崎神社もその一つ。

【鳥羽】

豊受大神宮末社 赤崎神社 (あかさきじんじゃ)

境内には他にない独自の提灯が立っており、どちらかというと、よく見知った地元の神社という雰囲気。階段をジグザグに登っていく地形も、参道としてはちょっと不思議な感じです。

それもそのはず、地元では「赤崎さん」と親しまれるこの神社では、毎年6月22日に赤崎祭が開催され、浴衣姿の参拝者で境内が溢れるのだそう。露天も並ぶというから、他の神社とは少し違いますよね。125社の一つというよりは、この土地にいらっしゃる産土神としての側面が強く現れている境内がとても印象的でした。

ここに参拝してから、その神社が内宮と外宮どちらかに属しているかに注目して見るようになりました。

載せるか迷ったのですが、この賽銭箱は大胆すぎて笑ってしまいました…!BISCUITSの文字がまたイイ。祭神の赤崎大神は想像以上に懐が広いのです。

【磯部】

皇大神宮別宮 伊雑宮 (いざわのみや)

伊雑宮所管社 佐美長神社 (さみながじんじゃ)

伊雑宮所管社 佐美長御前神社四社 (さみながみまえじんじゃ)

さらに南下して、志摩市!目指すは伊雑宮。のちに紹介する瀧原宮と並んで、遥宮(とおのみや)と呼ばれる内宮の別宮となります。

伊雑宮も、他の摂社や末社とは雰囲気がだいぶ違います。遥宮という通り、内宮とは別に遠いところにある天照大神の別宅みたいな感じです。

変な表現ですが、閑静な住宅街にどこかの国の大使館があって、「ここだけ空気が違うな…緊張感があるぞ…。」って、気持ちになるとき、あるじゃないですか。

伊雑宮と瀧原宮は、ちょっとそんな感じ。やっぱり、天照大神がいらっしゃる場所は、境内からして緊張感が違うのです。

個人的に印象に残ったのはこれ。「巾着楠」と呼ばれて親しまれている巨木です。宗教が違うのでアレですが、仏手柑と呼ばれる柑橘類にも似ていて、見目すごくありがたい体を持ってらっしゃるなぁ…と思わずパシャリ。

樹齢は700年くらい?らしいのですが、それが本当だとしたら伊雑宮目線で見ると、最近突然生えてきた面白い奴って感じなのでしょうね。新参者です。

この巨木にも若芽だった頃があると考えると、巾着楠と呼ばれるに至る人生のターニングポイントがどこであったのか気になります。

佐美長神社には、珍しくお賽銭箱があります。お賽銭箱の設置の有無って、何で決まっているのでしょうね。そして、佐美長神社のすぐ横に並んでいる小さな社が佐美長御前神社四社です。

伊雑宮周辺は少し急いで参拝してしまったので、次回、もうちょっと深掘りしたい地域の一つです。御田植式とか、何度も足を運んでみたいです。

▼神社/大湊 - 手水鉢を見てみよう。

少し戻って二見の西、勢田川沿いの神社(かみやしろ)と大湊へ。

【神社・大湊】

豊受大神宮摂社 御食神社 (みけじんじゃ)

豊受大神宮末社 志宝屋神社 (しおやじんじゃ)

豊受大神宮摂社 河原神社 (かわらじんじゃ)

御同座 豊受大神宮末社 毛理神社 (もりじんじゃ)

豊受大神宮摂社 河原淵神社 (かわらぶちじんじゃ)

神明造で統一された125社…。ふらりと立ち寄っただけでは個性の違いを見出すことが難しいのですが、その中でもきらりと光った違いを見せてくれるのが手水鉢です。御食神社にある手水鉢は、なんと船の形!

境内の中に堀状に作られた水場が、手水鉢によって港の船着場のように見えます。それなりに大きく、親しみがあり、がっしりとしたフォルムは一種のパブリックアート的だなぁと感じましたが、どうでしょう。

別名「辰神さん」と親しまれている御食神社。人の出入りを意識して整えられた境内のデザインや雰囲気は、前述した赤崎神社に雰囲気が似ているなと感じました。人がたくさんいるわけじゃないのに、人がいる賑わいを感じさせる神社…ですね。

形が個性的な手水鉢は他にも。御食神社から西へ向かったところにある河原神社には、丸いお餅をくり抜いたような可愛い手水鉢があります。寄進された年は、なんと安永七年十二月…。

2000年も前の神社の歴史と、20年毎に修繕と造替が繰り返される社殿。そして200年以上前の手水鉢…。一つの境内の中で体感できる時間の感覚の複雑さは、ごちゃ混ぜな“カオス”の空間体験であって、他では味わえません。

きっとこの手水鉢が寄進された時も、形の素晴らしさや縁起を担いでここに置かれたんだろうなぁと、200年以上前の時代に想いを馳せたりしました。

さて、河原神社から北に向かい志宝屋神社へ。とても新しい社殿は、ちょうど滞在をしていた2020年の5月に造替が終わったばかりだったようで、失礼ながら嗅いだ鳥居の木は、まだふんわりといい香りを纏っていました。

写真で見返してもキレイ!同じ姿を見られるのが40年後だと思うと、しみじみするものがありますね。

最後は伊勢市駅の方へと向かって河原淵神社へ。海の玄関口である大湊に対して、河崎は伊勢の台所。河原淵神社のある場所も、境内からマンションが見えるぐらいに生活のど真ん中に位置しています。

お稲荷さんだーっ!!と思わず叫んでしまうこの光景。125社中ここだけ。

河原淵神社は、地元の氏神である船江上社や吉王稲荷神社と共に鎮座されており、元々は別の場所に社殿があったようですが、時代と共に場所を移し、明治に入ってから、この船江上社がある場所に河原淵神社が置かれるようになったようです。

写真の背景に広がる池は「朧ヶ池」と呼ばれ、龍神が住むと伝えられています。住宅地の側にドーンと広がる蓮の池の姿から、伊勢の町が神様の住処と共に発展してきたことを感じさせられました。蓮が満開の時も訪れたいですね。

▼斎宮 -田んぼの真ん中に。

前編では最後に櫛田川沿いの二社へ。伊勢市から少し離れて松坂市へ向かいます。

【斎宮】

皇大神宮所管社 神麻続機殿神社 (かんおみはたどのじんじゃ)

域内 末社 神麻続機殿神社末社八所 ( - まっしゃはっしょ)

皇大神宮所管社 神服織機殿神社 (かんはとりはたどのじんじゃ)

域内 末社 神服織機殿神社末社八所 ( - まっしゃはっしょ)

神麻続機殿神社と、神服織機殿神社は、それぞれ「上機殿(かみはたどの)」、「下機殿(しもはたどの)」と呼ばれ、神事に必要な御衣…麻と絹のお召し物を手織る施設を併せ持ちます。二見の御塩殿神社と同じように、神事にまつわる神社ですね。

この二社の特徴は、田んぼの真ん中に鎮守の森がずんぐりと横たわるように広がっていること。少し遠くからでも「あれだ!」とわかる森の姿は、絵に描いたような“神の居るところ”の光景で、今でも神社へと向かう道中の興奮を覚えています。

写真は神服織機殿神社の鎮守の森です。上機殿と下機殿で、南北に縦に位置する神社は、その土地自体が巨大な機織り機のように感じられます。

ふと、神様が私たちが想像しているよりも、もっと巨大で捉えきれないほどの大きさだったら…、時間の感覚もずっとゆっくりだったら。そんなことを想像しました。

パタンパタンと大地を跨いで機織る様子、夫婦の大きな岩に仁王立ちする様子。

森の中で二つ並んだ木の芽が、巨木へと成長するのを見守る様子…。

時間もスケールも、実は私たちが感じているよりも、もっともっと巨大なのかもしれない。125社をきっかけに、俯瞰して伊勢の地を見ることが出来ているから、そう感じることが出来たのかもしれません。

コンプリートにはまだまだ、次編へと続きます。

中井 伶美(Nakai Reimi) 画家/美術家

https://docs.google.com/document/d/1RqLBFDOssUYJwnPZQNwDkVuAj6-suYyzoB4n2yUpZvg/edit?usp=sharing

【滞在期間】2020年12月9日〜12月23日

※この記事は、「伊勢市クリエイターズ・ワーケーション」にご参加いただいたクリエイターご自身による伊勢滞在記です。

伊勢での滞在を終え、滞在記をお寄せいただき次第、順次https://note.com/ise_cw2020に記事として掲載していきます。(事務局)