<神宮125社巡礼記:後編>中井伶美(NAKAI, Reimi)〔換気扇とクローゼット〕

※こちらの記事には前編と中編があります。

前編リンク

中編リンク

いよいよの後編です。外宮と内宮、その周辺をぐるぐると巡ってまいります。

参拝し忘れたところはないかな?と、毎回心配になるのも125社巡りのあるあるです。

▼小俣 - 神社は人が集まる場所?

市内を流れる宮川には明治時代になるまで橋がなく、人々は渡し船を使って伊勢へと行き来したそうです。湯田神社のみ少し離れますが、外宮への参拝と一緒に周れる神社がほとんどです(必要なのは愛と気合)。

【小俣】

皇大神宮摂社 湯田神社 (ゆたじんじゃ)

豊受大神宮摂社 小俣神社 (おばたじんじゃ)

豊受大神宮摂社 志等美神社 (しとみじんじゃ)

豊受大神宮摂社 大河内神社 (おおこうちじんじゃ)

豊受大神宮末社 打懸神社 (うちかけじんじゃ)

豊受大神宮摂社 草奈伎神社 (くさなぎじんじゃ)

豊受大神宮摂社 大間国生神社 (おおまくなりじんじゃ)

豊受大神宮摂社 清野井庭神社 (きよのいばじんじゃ)

豊受大神摂社 宇須乃野神社 (うすののじんじゃ)

御同座 豊受大神末社 縣神社 (あがたじんじゃ)

志等美神社、大河内神社、打懸神社は同じ境内に社殿があり、三柱揃って堤防の守護神です。

中には上社(かみやしろ)の社殿もあり、元々は志等美神社、大河内神社、打懸神社の社地であったはずが戦国時代に荒れ果ててしまい、代わりにこの地に住む人々が産土神として祀り始めたことが、上社として今に至る理由のようです。そのため、祭神は上記の三柱と同じ。面白いです。

上社の近くには今社、坂社と、産土神を祭る神社があり、境内の中は“人が訪れる場所、集まる場所”として整えられており、125社とはまた違う趣です。(写真は今社の拝殿)

今社は商店街の中ということもあって、参拝した際は地元の方が声をかけてくださいました。別の方にも、125社を巡っていると話した際に、「地元では今社は大切な神様だから」と、参拝をすすめられ、贔屓めに地元からの愛を感じることができました。

同時に、場所によっては125社として数えられる神社は、神宮を構築する要素のいくつかと捉えられており、その地域の歴史や流れからは独立してしまっている場合もあるのだろうなぁと、神社が持つ地域の集会場としての役割や、地域史の伝承の側面が欠如してしまっている状態の可能性にも意識が向くようになりました。

そうそう、参拝するなら「ぎょうざの美鈴」へ行きましょう。

餃子のお店です。美味すぎました。今すぐ行きたい。

小俣神社の祭神は宇賀御魂神(ウカノミタマノカミ)です。

お稲荷さんがここにきて登場。地元の方からは“いなべの社”や“稲女(いなめ)さん”と呼ばれ親しまれています。

私は母方が茨城出身で笠間稲荷神社に参拝する機会が多かったため、お稲荷さんと聞けば髭を生やした老人のイメージが強かったのですが、宇賀御魂神はオオゲツヒメや保食神、その他の五穀豊穣の神様と習合したことで、伊勢においては女神として祭られているようです。稲女さんの呼び名にも納得。

草奈伎神社、大間国生神社、そして清野井庭神社は住宅街の中にあります。清野井庭神社はすぐ隣が公園なのですが、子供達は境内の中で遊んで怒られたりするのかなぁ(それとも大人はそこらへん寛容なのかなぁ)とか考えたり。子供時代の私だったら特別な遊び場として走り回っていたと思います。

少し離れて宇須乃野神社も立ち並ぶ住宅の中にあります。縣神社は同座です。いずれも車で訪れる際は、駐車できるスペースがありませんので住民の方の迷惑にならないように注意しましょう。

▼外宮 - 境界を見てみよう。

前編の冒頭でも書いたように、伊勢神宮の正式名称は「神宮」です。

神宮は、内宮と外宮を正宮として、別宮、摂社、末社、所管社と呼ばれる、大中小の社をあわせた125社から成り立っており、その全てが正宮のどちらかに属しています。

別宮、摂社、末社、所管社を中心に前編中編と書き記してきましたが、後半はいよいよ外宮と内宮、そして五十鈴川沿いです。

【外宮】

豊受大神宮別宮 月夜見宮 (つきよみのみや)

豊受大神宮摂社 高河原神社 (たかがわらじんじゃ)

豊受大神宮摂社 度会国御神社 (わたらいくにみじんじゃ)

豊受大神宮末社 大津神社 (おおつじんじゃ)

豊受大神宮所管社 上御井神社 (かみのみいのじんじゃ)

豊受大神宮所管社 御酒殿 (みさかどの)

豊受大神宮所管社 四至神 (みやのめぐりのかみ)

豊受大神宮御正宮 豊受大神宮 (とようけだいじんぐう)

豊受大神宮第一別宮 多賀宮 (たかのみや)

豊受大神宮所管社 下御井神社 (しものみいのじんじゃ)

豊受大神宮別宮 土宮 (つちのみや)

豊受大神宮別宮 風宮 (かぜのみや)

豊受大神宮摂社 度会大国玉比賣神社 (わたらいおおくにたまひめじんじゃ)

豊受大神宮末社 伊我理神社 (いがりじんじゃ)

御同座 豊受大神宮末社 井中神社 (いなかじんじゃ)

豊受大神宮摂社 山末神社 (やまずえじんじゃ)

豊受大神宮摂社 田上大水神社 (たのえおおみずじんじゃ)

豊受大神宮摂社 田上大水御前神社 (たのえおおみずみまえじんじゃ)

境内には神社がいくつも。複数の神社が集合しての外宮なんですね。

一番のメインは正宮。豊受大神宮です。祭神は豊受大御神。

内宮が鎮座してからおよそ500年後、天照大神のお食事を司る御饌都神(ミケツカミ)として伊勢に迎えられ、衣食住、産業の守り神として崇敬される神様です。

豊受大御神は小俣神社の祭神である宇賀御魂神と同じように、オオゲツヒメや保食神などと同様に、稲荷神(宇賀御魂神)とも習合し、食物を司る神として同一視されることもあります。

(京都に住んでいた祖父が、「きつねうどんじゃなくて、“けつねうどん”だ!」と、冗談めかして言っていたのですが、御饌都神(ミケツカミ)は三狐神とも書かれ、お稲荷さんを指すこともあるので、今思えば神の名を冠した高等なギャグだったのかもしれません。子供にはわからないよ…。)

さて、話を戻して外宮の境内。この時、たまたま初詣に向けて正宮の前を整備していたので、ちょっと珍しい風景にも出会えました。

本来なら注意を促すために工業的で派手な色が使われているカラーコーンですが、境内の雰囲気を壊さないように白いコーンと白緑のポールが使用されています。

これ、めちゃくちゃ考えられていると思うのですが、鳥居や拝殿にて境界を示すために飾られているサカキと同じ配色をしているのです。

榊や注連縄、結界石や石畳などを用いて示されてきた境界の概念に対しての、実用的でユニークなアプローチだと感じました。(気のせい?ソンナコトナイヨ!)

境界といえば、四至神を忘れてはいけません。外宮の境界を守る神様で、一本のサカキとともに石神として祀られています。元は摂社・末社などにも祀られ、その数は三桁ほどもあったと記録されているようですが、今では外宮と内宮にそれぞれ一つづつ祀られています。美しいです。

正宮より少し戻って亀石を渡り、外宮の別宮である多賀宮へ。豊受大御神の荒御魂が祀られており、周囲には土宮、風宮、所管社の下御井神社があります。それぞれ、土地の神(堤防の守護神)、風や雨の神、そして水の神が祀られている場所です。ここに来ることで改めて、地を耕し自然の力を借りて食物を収穫する行為そのものが、天地(=雨つち)の神と共に生きること、そのものなのだなぁと実感しました。食べ物に纏わる神社は、他に御酒殿があります。

外宮はそういったわけで、食べ物と言うキーワードで自分たちと近しいものとして様々を考えることができるので、開放感も含めて、わりかし直感で空間を感じられるのが大好きです。

度会国御神社、大津神社へも忘れずに。上御井神社は神職以外立ち入れない場所に鎮座しているので、大津神社へ参拝する際に、神社の方を向いて参拝するのが習わしとなっています。

度会大国玉比賣神社、伊我理神社・井中神社、山末神社へは、境内を出て外周をぐるりと周り、外側から改めて鎮守の森へと入ります。

山末神社へ一礼。大切。鳥居の位置が壁ギリギリの謎の配置。

田上大水神社、田上大水御前神社の参拝の際、ちょうど珍しいタイミングで、修繕の途中らしく仮殿が手前に建っていました。第62回神宮式年遷宮が、まだまだ続いているということのようです。かなりギュギュっとしています。仮殿といっても、全く同じサイズのものを境内にもう一度建て直すのですね。

外宮をぐるりと回ったら、外宮最後の別宮、月夜見宮と、同じ境内にある高河原神社へ向かいましょう。祭神は神社の名前の通り、月夜見命。月夜見命荒御魂も、同じ社殿に祀られています。

外宮の裏参道から月夜見宮までの一直線の道は「神路通り」と呼ばれ、夜の世界を統べる月夜見命が豊受大御神の元へ通うときに使われるとされている道です。

夜、馬に乗って外宮へと向かわれる神様と出会わないよう、道の真ん中を避けて通ったと伝えられるこの道は、物語を体現するように舗装がなされています。左右の家々の玄関先には“神路通り”の文字が並び、住民の力で、言い伝えを後世へと残していこうという想いが伝わってきました。

おそらく青白く光る月夜でしょう、馬に乗って外宮へと向かう神様の姿は、それだけで美しく絵になるモチーフだと感じますし、天照大神の兄弟にも関わらず活躍の場が少ない月夜見命の数少ないエピソードとして、大変魅力的です。

▼五十鈴川 - 推し神社という概念。

内宮へ向かう前に、五十鈴川沿いの神社について書きまとめます。

【五十鈴川】

皇大神宮末社 加努弥神社 (かぬみじんじゃ)

皇大神宮末社 鏡宮神社 (かがみのみやじんじゃ)

皇大神宮摂社 朝熊神社 (あさくまじんじゃ)

皇大神宮摂社 朝熊御前神社 (あさくまみまえじんじゃ)

皇大神宮摂社 大土御祖神社 (おおつちみおやじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 宇治乃奴鬼神社 (うじのぬきじんじゃ)

皇大神宮摂社 国津御祖神社 (くにつみおやじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 葦立弖神社 (あしだてじんじゃ)

皇大神宮摂社 宇治山田神社 (うじようだじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 那自賣神社 (なじめじんじゃ)

皇大神宮末社 葭原神社 (あしはらじんじゃ)

皇大神宮別宮 伊佐奈弥宮 (いざなみのみや)

皇大神宮別宮 伊佐奈岐宮 (いざなぎのみや)

皇大神宮別宮 月読宮 (つきよみのみや)

皇大神宮別宮 月読荒御魂宮 (つきよみのあらみたまのみや)

皇大神宮別宮 倭姫宮 (やまとひめのみや)

特筆すべきは倭姫宮。祭神は倭姫命で、神宮徴古館のすぐそばに神社があります。神宮の中では一番新しく大正12年(1923年)11月5日に鎮座されました。別宮の中で創建がはっきりとわかっているのは倭姫宮だけだそうです。

天照大神の御神託を聞き伊勢の地に内宮を創建した功績がありながら、倭姫命を祀る神社がなかったため、住民の働きかけによって創建されたと言う歴史があります。創建が新しいだけあって境内も境内の周りも綺麗に整っており、内宮の整理された美しさが倭姫宮にも響きます。

125社巡りは、倭姫命と天照大神の巡幸を辿る聖地巡礼…。そういう気持ちで巡ってくると、倭姫宮への参拝は特別な気持ちになります。

すぐそばの神宮徴古館には、ボタンを押すと鎮座の場所が点滅する、装置付きの 125社マップがあります!大部分を巡った後だと、何となくどこに鎮座されているのかわかるのがかなり嬉しい。推しの神社をプッシュして愉悦にひたりましょう。

粟皇子神社!激推し!

神宮徴古館と倭姫宮を訪れたら、内宮の別宮である月読宮へ向かいましょう。外宮の別宮である月夜見宮と同じ月読命(ツクヨミノミコト)が祭神ですが、内宮と外宮とでは漢字の表記が違います。何故…。

境内には瀧原宮と同じように社殿が並び、月読宮→月読荒御魂宮→伊佐奈岐宮→伊佐奈弥宮の順で参拝します。イザナギとイザナミは月読命と天照大神の両親なので、ここは家族のお宮と言う感じ。境内には他に葭原神社が鎮座しています。

こちらの写真は宇治山田神社 、同座那自賣神社。複雑な石畳の幾何学。

神社へ向かう道中の住宅にはたわわに成った柑橘の木がありました。12月、私が住んでいる長野県は冬の光景で包まれているので、伊勢の暖かな冬の姿ににっこり。

五十鈴川沿いに北上してくと、河岸に三つの神社があります。

写真は鏡宮神社を対岸から見た様子。河岸にある木柵の中には“虎石”と呼ばれる石があり、ここには鏡宮神社の依代とされている鏡が祀られていたとされています。

近くまで行くと結構大きいです。ほんとに川の際のスレスレにあるのでちょっと心配になります。対岸には朝熊神社・朝熊御前神社、農道を進んだ先にはとっても小さな神社、加努弥神社が鎮座されています。耕地として周囲が整えられる前には、神社の辺りまで五十鈴川が流れ込んでいたそうです。

少し戻って、大土御祖神社と宇治乃奴鬼神社。国津御祖神社と葦立弖神社へ。

近くの神宮神田では、神宮で一年間に用いられる祭事用の御料米が作られており、神田の土地を守る神様と灌漑の神様、そしてこの土地の産土神が祀られています。

▼内宮 - 循環する神社。

最後は内宮です。内宮へは最初と最後、二回参拝しました。

一度目の内宮への参拝は、正直、かなりの緊張感で雰囲気を感じる余裕がなく、外宮と比べてかなり整理された空間という違いもあって、参拝した心地がしませんでした。開かれているというよりも、閉じて“護られている”という雰囲気。何か自分がウィルスのようなものになって、何ものかの体内に入り込んでしまったような感覚でした。内宮は伊勢の中でも特別な場所だということを肌で感じられた瞬間で、正直な感想です。

閉じているということは悪いことではなく、自己循環しているということです。遷宮こそ循環の行為そのものであり、体内で古くなった細胞が剥がれ落ちていくように、長い時間をかけて環境そのものが循環している。循環…サイクルを途切れさせないよう、流れを壊さないように。さながら境内を行く神職の方は身体の血液のようで、赤血球や白血球のように、体内を巡回し続けている…、そう感じました。

そして、二回目はいよいよ125社巡りの最後。一回目の時には気づかなかった内宮のたくさんの神社を巡ります。

【内宮】

皇大神宮摂社 津長神社 (つながじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 新川神社 (にいかわじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 石井神社 (いわいじんじゃ)

皇大神宮所管社 饗土橋姫神社 (あえどはしひめじんじゃ)

皇大神宮摂社 大水神社 (おおみずじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 川相神社 (かわあいじんじゃ)

御同座 皇大神宮末社 熊淵神社 (くまぶちじんじゃ)

皇大神宮所管社 子安神社 (こやすじんじゃ)

皇大神宮所管社 大山祇神社 (おおやまつみじんじゃ)

皇大神宮所管社 瀧祭神 (たきまつりのかみ)

皇大神宮別宮 風日祈宮 (かざひのみのみや)

皇大神宮所管社 四至神 (みやのめぐりのかみ)

皇大神宮御正宮 皇大神宮 (こうたいじんぐう)

皇大神宮所管社 興玉神 (おきたまのかみ)

皇大神宮所管社 宮比神 (みやびのかみ)

皇大神宮所管社 屋乃波比伎神 (やのはひきのかみ)

皇大神宮所管社 御稲御倉 (みしねのみくら)

皇大神宮別宮 荒祭宮 (あらまつりのみや)

皇大神宮所管社 由貴御倉 (ゆきのみくら)

皇大神宮所管社 御酒殿神 (みさかどののかみ)

まずは内宮の宇治橋の正面にある神社、饗土橋姫神社から。

タクシー乗り場の奥に鎮守の森があり、宇治橋を守護する神様です。

本当に目の前!左右には津長神社と、同座新川神社、石井神社。大水神社に、同座川相神社、熊淵神社と、水と山の神様が祀られています。

守護といえば、内宮にも四至神がいらっしゃいます。写真のように小さいけれども、しっかりと二段になった石畳に、石神が祀られています。

大山祇神社と子安神社は並んで鎮座されています。祭神は大山祇神と木花開耶姫神で、父娘の関係です。子安神社は祭神の神話から今でも安産、子授け、縁結びと、めでたいご利益があるとして民間の信仰が残る、125社の中でも珍しい神社です。

安産を祈願し、今でも小さな鳥居が奉納されるようですが、今回はたまたま綺麗な状態でした。

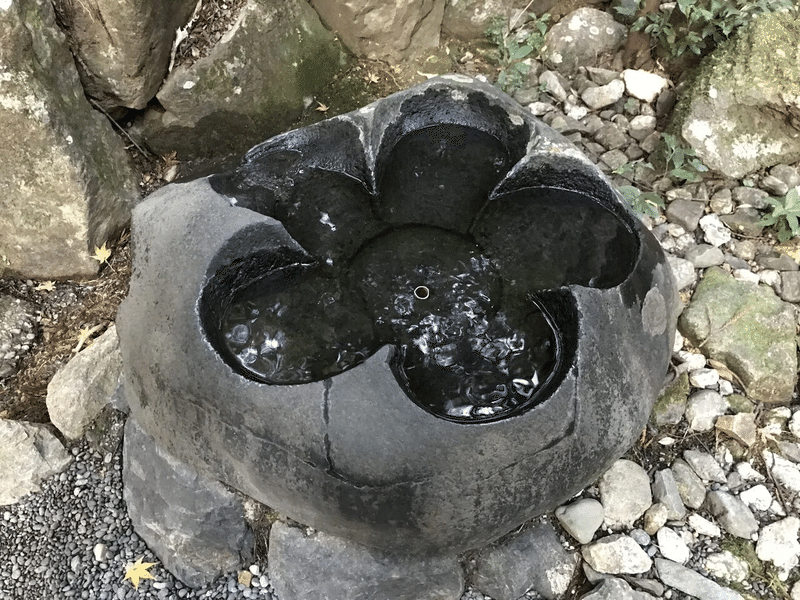

御食神社の舟形の手水に次ぐ、個性的な花型の手水鉢はここにあります。祭神の木花開耶姫神の存在もあって、愛と可愛げのある空間…!この手水鉢はいつからあるのでしょうか。元の石も、丸みがあって可愛いです。

参道を進んでいくと、五十鈴川の御手洗場があります。先程、冒頭で貼り付けた

川の写真がそれです。本当に驚くほど澄んだ美しい水で、水面に落ちる水滴の波紋をずっと眺めてしまいます。個人的には、内宮の中で一番心が安らぐのがこの場所です。そしてこの五十鈴川の水源の神をお祀りしているのが、瀧祭神です。

風日祈宮は風と雨を司る神の社で、外宮の風宮で祀られている祭神と同じ神様が鎮座されています。元寇の際に神風によって国難を救った功績から、外宮と内宮の別宮として加わったとされています。

五丈殿のそばには、由貴御倉と御酒殿神が。どちらも神事に使われる御饌や酒類にまつわる神様です。様相も、社殿というよりは倉の感じが強く、過去には本当にお供え物や果物が収められていたようです。同じく、御稲御倉には神田から収穫された抜穂が納られています。

そして、正宮皇大神宮です。横に長い石段を登ると、いよいよ天照大御神の御正宮の前です。御正殿は遥か向こう、幾重にも連なった門や鳥居の先にあるため、中の空間のイメージが湧きづらいですが、時折、中からも柏手が聞こえ、奥に続く空間に想像力が湧き上がります。

内宮ではなく外宮の御正宮ですが、外宮にある“せんぐう館”にて正宮の原寸大の模型や、ジオラマを見ておくと、御正宮の前に立った時にその先の空間をイメージできてよかったです。なので、やはり二回目の方が個人的には感動がありました。

天照大御神だけでなく、中には天手力男神と万幡豊秋津姫命も鎮座されており、どちらも天照大御神にゆかりがある神です。屋乃波比伎神の祭神は神庭の守護神で、弟である須佐之男命の孫であるともされ、興玉神の祭神、興玉神は、一説では猿田彦大神と、宮比神の祭神、屋乃波比伎神は、天宇受売命ともされていることから、御正宮の周囲とその中には、天照大御神を守るようにゆかりのある神々が鎮座されており、より一層の堅牢さを感じるとともに、天照大御神は大きなお宮に一人で鎮座されているのではなく、神々とともにそこにいらっしゃるのだと想像することができ、何かとホッとするものがありました。広いところに一人では寂しいですから。

天照大神荒魂を祀る荒祭宮の前には、大きな杉の木が。美しい石段に突如そびえ立つ木の姿は均衡がとれたものではありませんが、その生命力と荒々しさが逆に荒魂を祀るお宮の前にふさわしいように感じられました。内宮の中で印象深い場所の一つです。

▼幕 - ありがとう伊勢、ありがとう125社。

125社を巡り終わって、素直に「やってよかった、巡れてよかった」と、達成感と充足感でいっぱいです。本来は、もっと時間をかけて何度も訪れるのかもしれません。しかし、なんだか導かれるように、巡ってみたくなってしまったのです。

個人的なクリエイターズワーケーションでの滞在の目的としては、二見興玉神社の大注連縄張神事や朝熊岳金剛證寺の奥之院を目的としていたのですが、予期せぬ出会いからの125社巡りでは、当初の目的に加えてそれ以上に、伊勢の歴史や土地の姿を目にすることができました。結果、滞在の長い時間を125社巡りに費やしたことになったのですが、多くの発見と新たな創造への布石を得ることができたのは、本当によかったです。

そして、おそらく望まれているよりも多すぎており、また一年以上お待たせしてしまった滞在記ですが、創造する人“クリエイター”が発見する伊勢の姿、新たな視点、用意された観光から逸脱する予測不可能な道程は、私たちが作品や感謝の他に記録として残しておくべきことだと感じ、不勉強な部分は多く散見されるとは思いますが、熱い思いで書き進めてまいりました。

この滞在での出会いと経験が、私個人と芸術家としての自分両方に、大きな影響を与えてくださったことは間違いありません。一年たっても、二見の海は忘れられないし、朝熊山上広苑からの景色…と、極寒の風、内宮での味わったことがない緊張感と、宿に戻った時の暖かな声。書き切れないほどのたくさんを、今でも簡単に思い出すことができます。

暖かく迎えて下さった伊勢の皆様、ありがとうございました。

私なりにですが、作品を通して、伊勢の人々にこの経験を還元できますよう、これからも創作を続けてまいります。

中井 伶美(Nakai Reimi) 画家/美術家

https://docs.google.com/document/d/1RqLBFDOssUYJwnPZQNwDkVuAj6-suYyzoB4n2yUpZvg/edit?usp=sharing

【滞在期間】2020年12月9日〜12月23日

※この記事は、「伊勢市クリエイターズ・ワーケーション」にご参加いただいたクリエイターご自身による伊勢滞在記です。

伊勢での滞在を終え、滞在記をお寄せいただき次第、順次https://note.com/ise_cw2020に記事として掲載していきます。(事務局)