皆さんのサッカー人生のピークっていつですか?

まず、少しでも興味がありこのページを開いて頂きありがとうございます。

今回のタイトルは「皆さんのサッカー人生のピークっていつですか?」です。

小学校から高校まで続けた僕のサッカー人生。

そのピークが小学校高学年でした。なぜピークが小学校高学年なのか?それをエピソードにしてみました。

最後まで読んで頂けたら嬉しいです。

はじめに僕の自己紹介をさせて下さい。

自己紹介から今回のタイトルのあらすじを書き記していこうと思います。

僕は理学療法士になって11年目となります。

不器用な男で、人がすんなりやり遂げてしまう事にも何倍もの時間が掛かり、近道ができない男です。

場数を踏んでは失敗し、やっとできたと思えば周りは一歩先を走り、同じ道でも遠回りしてがむしゃらに進んでいくタイプです。

ですが、失敗や遠回りをする事でしか見えない景色もたくさん見てきました。

その経験がある日、「間違ってなかったんや」と繋がる事もあり、それが時には自信に変わる事もあります。

そんな僕は、小学校1年生からサッカーを始め、高校3年生までどっぷりと"サッカーだけ"に浸り続けていました。

"サッカーだけ"に。。

この後、↑このエピソードをじっくり書いていきます。

過去のストーリー

・小学校のサッカー生活

・中学〜高校時代の後悔

・今の僕(理学療法士)から過去の自分へメッセージ

ここからは、大きく3ヶ条に分けた過去のストーリーを書き記していきたいと思います。

小学校のサッカー生活

兄の影響で小学校1年生からサッカーを始め、気が付けば兄のお下がりのサッカー着に袖を通し、毎日の様にボールを蹴っていました。

サッカーが楽しいと思い始めたのは、小学3年生あたり。

なんとなく相手を抜く事ができたり、シュートが入ったりと小さな成功体験が積まれてきたタイミングでもありました。

そこから毎日サッカーサッカーサッカー。

サッカー漬けの毎日でした。

そんな僕は小学校4年生で尼崎市選抜に選ばれ、小学校5年生で兵庫県選抜、関西選抜にも選ばれました。

身体も同年代の中では比較的大きい方であり、背の順も後ろから常に2・3番目の位置にいました。

いわゆる早熟タイプでした。

体育の成績も常に「よくできる」であり、新体力テストはどの項目もほとんどが10点満点に近いような点数でした。

この頃までは…。

中学〜高校時代の後悔

中学に入ると身長はまだ高い方でしたが、周りもぐんぐんと身長が伸び始める時期でもあります。

このあたりから、どこか今までに感じた事のない鈍臭さを感じる様になりました。

速かったと思っていたスピードも勝てなくなり、空中戦はどこか身長で誤魔化しているのがバレ始め、最終的には骨折や捻挫のオンパレード。

でもその時は"やらないと負けてしまう焦り"が先立ち、効率性とかそんな事を考える余裕は全くありませんでした。

焦る気持ちと、追い込めば上手くなる気持ちが入り混じり、オフの日も長距離ランニングやへんてこりんな筋トレをする様になってしまいました。

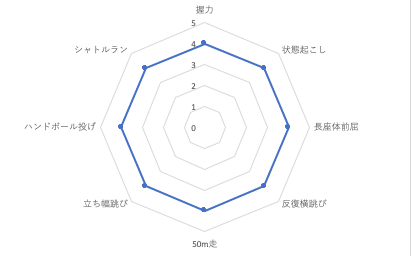

小学校の時には満点であった新体力テストに偏りが出始めたのもこの時期でした。

確かこんな感じでした↓

理想はこれです↓

高校時代の後悔

高校は滋賀県立野洲高等学校に進学しました。

僕が中学3年生の時、全国高校サッカー選手権大会で日本一になった学校です。

野洲高校はドリブルやパスで見ている人を魅了する、"セクシーフットボール"を合言葉とするサッカー部です。

そんなサッカーに憧れ入部してきた同級生との練習初日。

僕は衝撃を受けました。

こんな上手い奴等見た事がない。

こいつ達に勝たないと試合に出られないのかと。

その時、僕の負け犬根性に火が付いたのです。

が、結果的に非効率でダメな方向に向かっていく事になります。

僕は睡眠時間を削り朝練(めちゃくちゃなウェイトトレーニング)を始め、練習後も自主練は絶対。

休みの日にも"身体がなまる"と言い聞かせ(思い込み)、身体が休んでくれ!とサインを出しているにも関わらず、必ずランニングやドリブル練習をしていました。

日を追うごとに、俗に言う"身体が軽い"状態で練習をした記憶がありません。

頑張り方を間違えたまま、どれだけやっても良い結果が出ないのは当然の事でした。

そんな僕は練習で良いパフォーマンスが出せるはずもなく、3年生最後の大会もメンバーから外れ、応援団長として高校サッカーの幕を閉じたのでした。

結果的に僕のサッカー人生のピークは小学校高学年でした。

今の僕(理学療法士)から過去の自分へメッセージ

今理学療法士になり、小学校時代の僕に言いたいこと。

一本のレールを夢中で走り過ぎて今の段階でパズルを完成させないで。

もっと色んな体験に触れて未来の可能性を増やして。伝えたい事はたくさんありますが、この2つは特に声を大にして伝えてあげたいです。

最後に

今回、僕の記事を読んで共感できる方もいれば、そうでない方もいると思います。

実際に僕の様な辿り方で上手くいったケースもあると思うので、一概に僕のエピソードだけが悪い訳ではありません。

共感できた方にとっては、何か明るい未来の導きになってもらえたら嬉しく思います。

次回は、幼児期や児童期ってどんな運動がいいの?って言う所を書籍や論文を通してお伝えできればと思います。

最後まで読んで頂いてありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?