そのまちの特性に応じて〜楠橋あそぼさうい〜河川洪水から避難せよ!

昨日、北九州市八幡西区の楠橋市民センターで、

『あそぼうさい』を実施いたしました。

元気な子ども達はもちろんのこと、地域のボランティア活動をされている皆さんや保護者の皆さんもご参加されました。

また、『好きっちゃアカデミー』メンバーは、この日もたくさん参加していただいて、

産業医科大学SDGs研究会、

北九州市立大学ひびきの3Club、

九州共立大学SDGsチャレンジアクション研究会、

の皆さん、合計10人の参加でした。

折尾などが拠点の皆さんですが、こうして、『筑鉄』に乗ってきて現地集合するのも、好きっちゃアカデミーならでは。

北九州市のなかでも、その広さや様々な地域があることを感じます。

今回のメイン進行は最多参加の産医大の皆さんにお願いしました!

子ども達の参加者も女の子が多く、

進行のちょっと年上の大人のようなお姉ちゃん達。

優しそうな柔らかな進行が印象的でした。

彼女たちの雰囲気もあって、ちょっぴり緊張気味だった子ども達もだんだんと打ち解けてきて、とても楽しいあそぼうさいになっていきました。

産医大の皆さんがチョイスしたアイスレイクをかねた最初の遊びは、『伝言ゲーム』でした。

子どもも大人も入り混じって、4列に分かれて並んでもらって、最初の人に出したお題を正確に次の人へと伝えていくものです。

一生懸命聞き取る子ども達。

一生懸命伝えようとする子ども達。

子ども達から伝わってきたバトンの責任を果たそうと、大人たちも一生懸命です(笑)

何だか、いつもヘンテコリンに変化する大学生たち?(笑)

だんだんとお題が難しくなってくるなか、

災害時に必要な情報伝達の内容へとステップアップしていきました。

子ども達はしっかりと頑張ってくれました。

お姉さんたちが説明してくれます。

伝える内容で、「いくつかの大切なフレーズがあったと思います。それをしっかりと聴きとって、伝えてね。」

情報が錯綜したり、

電話やインターネットが通じなくなってしまう災害時。

子ども達でも、情報伝達を担うことができます。

しっかりとその役割を果たそうと、子ども達も頑張りました!!

素晴らしいアイスブレイクで、すっかりテンションもあがった「あそぼうさい」講座。

こうして地域の中での多世代交流や、防災をテーマに、子ども達を真ん中にした地域共通の話題・課題に楽しみながら取り組むものです。

もうひとつ、こうした地域型のあそぼうさいの特徴として、

『地域特性に合わせる』ということを意識しています。

山のまちなら山の災害を、

川のまちなら川の災害を、

海のまちなら海の災害を、

住宅街のまちなら都市型の災害を。

そんな意識をしながら、あそぼうさいのプログラム選定をしています。

この楠橋の地域は、のどかな自然がありつつ、住宅街が広がっているまちでもあり、少し距離があり高台になる地形ではありますが、大きな災害特性は、一級河川でもある遠賀川の洪水が心配な地域でもあります。

そこで、久々に登場!

『河川はんらんシミュレーションゲーム』です。

この後、各ブースで楽しく遊んでいただきますが、その間にも、外では大雨が降っていて、ネットで見れる河川水位のイメージで、段々と水位が上がっていきます。

『避難判断水位』に達したら、避難しなければなりません。

夢中で遊んでたりして、気付いていない人がいたら、声をかけてあげてね。

川の洪水に対しては、遠く、高いところに逃げた方が良いですね。

よし、そのときは、このステージの上に上がるようにしようね。

最初に、そんな課題を示したうえで、

各ブース遊び、スタート!!!

どれも人気のゲームばかりをご準備いたしました!

また、市民センターのはからいで、ゲームをクリアしたら、防災グッズがもらえる!!という設定もされており、

どんどんと防災グッズが集まって、次々とゲームをクリアしていく子ども達が楽しそうでした。

さらに!もうひとつ、新ネタです。

先ほど書いたとおり、河川洪水が心配な地域です。

ハザードマップを見てみるとこんな感じ。

ちょうど中央あたりがこのまちです。

大きな遠賀川からの直接的な洪水も怖いのだけど、

遠賀川に流れ込む『支流』がこのまちにもあり、その洪水も考えられます。

大きな川の遠賀川は堤防が高く設定されており、その分、越水するとハザードマップのような災害が想定されます。

本流の水位が上がって、そこに流れ込む支流の方が水位が低い場合には、『バックウォーター』の現象が起きてしまいます。

それを実感するゲームがつくれないかなぁと、この日の朝に思い立ちまして(笑)(もっと早く思えよ。)

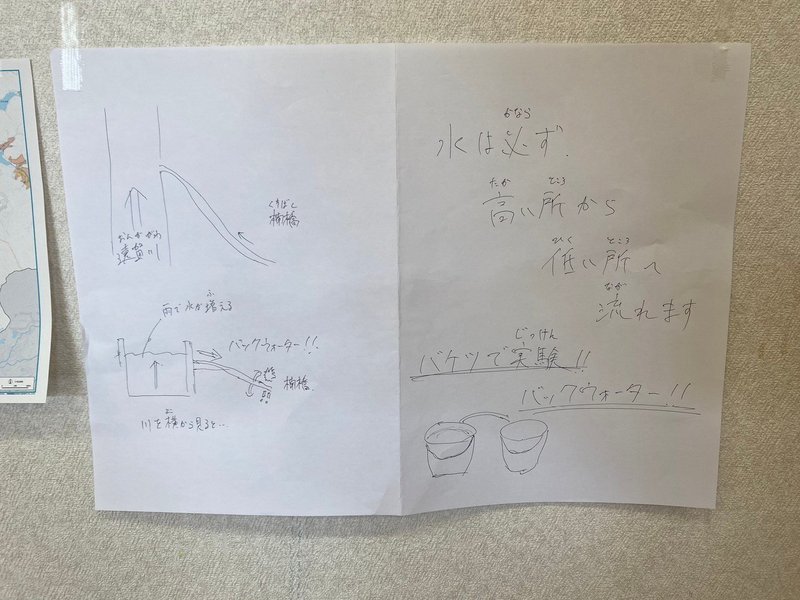

バケツ2つと、ホース1本を使って、水を移すというチャレンジ型のゲームを用意してみました。

とっさに書いた説明資料(笑)

水は、必ず、高い所から低い所へ流れます。

バックウォーターの原理そのものです。

とは言え、ホースを使って水を移すのは、ホースの中に水を満たして、空気が入らないようにしないといけません。

子ども達もチャレンジです!!

成功したら、

ポンプも電気も使ってないのに、何で水が出るんだろう?

理科の実験のような、不思議な感じがします。

子ども達も、「へぇ~」っていう感じで見ています。

ほら、こっちの水位を高くしたら、まだまだどんどん行くよ。

ホントだ~。

移し終わった方が今度は水位が高くなってます。

じゃあどうなるだろ?

今度は逆に低い方に水が流れ出しました。

『へぇ~っ!!』

このまちの地形そのものなんだよってお話をしてあげます。

すると、地域の皆さま。

このまちは田園地帯でもありました。

昔はこの原理をつかって、水を流したりしていたもんね。

昔の人たちの知恵そのものだよねって教えてくださりました。

また、やたら詳しい子がいると思うと、家庭用のプールの水を排水する際にお花に水をまいたりするのに、この原理を活用しているそうです。

それで詳しいのか!

そうこうして、遊んでいたら、

子ども達が何やらざわざわと・・・?

「もうすぐ!なる!!」

ん?

おっ!!

しっかり河川水位をチェックしてる!!

我先にと、ステージの上に上がる子たち。

えらい!率先避難者たれ。

でも、気付いてない子もいる。

どうするかな?

「お〜い!!もう水位きたよ~!」

大きな声で呼びかけたり、肩を叩いたりしに行きます。

途中で転げて、歩けなくなった大学生の手を引きに行く姿も見られました(笑)

スゴイスゴイ!!!

水位に達する頃には、全員がステージの上にあがっておりました。

こうして、水位は、家からでも監視できます。

川の水があふれたって、高い所に逃げれば助かります。

こうして、みんなで気にかけて、

みんなで逃げ遅れを無くすように声をかけ合えば、

どんなことがあったって、人は死にません。

こうして、みんなの気持ちが揃えば、絶対、このまちの人たちは全員が助かります!!!

そんな『まちづくり』の一員に、みんなもなっていってね。とお伝えしました。

残りの時間はもうちょっとあるから、全部あそぼう!!!

まだ行ききれてないブース遊びなど、全部制覇しました!

でも、何度も遊びたくって時間が足りないほどでした。

最後に、子ども達やご参加の皆さんからも感想いただきました。

それぞれに感じたことがあったようです。

単なる知識ではなく、こうした『目線』や『想い』を育んでいくことが大切なんだろうと思っています。

最後はみんなで、ハイチーズ★

このまちならではの、たのしい『あそぼうさい』となりました。

終了後には、アカデミーメンバーとの、恒例のふりかえりミーティングです。

今回も、『次はもっとこうしたい!』というような、主体的、積極的な発言ばかりで、とても頼もしい皆さんです。

また、「あそぼうさい」という活動ですが、

行く先々によって、その色合い、カラー、テーマ設定、子ども達の雰囲気、目的・目標などが違って、様々違って、それでいて楽しい。

そんなこともみんなで振り返りました。

今回も、とっても素晴らしい講座になったと思います。

ありがとうございました!!!

貴重な時間のなか、この記事をご覧くださってありがとうございます。

いただいたサポートは、NPO法人好きっちゃ北九州の活動費に、大切に活用させていただきます!!