【フルートの選び方】国内で販売されているフルートとフルートメーカーの知識が身に付くnote

このnoteは、フルートの知識があまりない方が、国内で販売されているフルートとフルートメーカーについて知ることができるnoteです。

このnoteを読めば、フルートの種類、特徴やフルートメーカーについての知識をつけ、自分に合ったフルートを選ぶことができるようになります。

自分に合ったフルートを選び、最高のフルートライフを手に入れましょう。

ツイッター:@flute_Irassai

<このnoteのポイント>

(対象者)

フルートの知識があまりない方

(内容)

・フルートの基礎知識

・フルートの選び方

・フルートのオプションについて

・中古フルートについて

・素材について

・国内フルートメーカーの紹介と比較

・海外フルートメーカーの紹介と比較

・木製フルート

・ピンクゴールド

・ビンテージフルート

・格安フルート

・ピッコロ

・アルトフルート

・バスフルート

・デジタル管楽器

・プロが使用しているフルート

・おすすめ楽器店

・レンタル

・対象者別おすすめフルート

・私のフルート購入経験談

はじめに

こんにちは。フルートのブログを書いていますIrassai(いらっさい)と申します。

私はアマチュアのフルーティストで、約8年ほどフルートを続けています。(2023/1現在)

大学生の頃からフルートを始め、新堀ギターで2年間、社会人になってから島村楽器で5年間、現在は個人教室でフルートを習っています。

腕前としては、中級〜上級くらい、難曲でなければどんな曲でもそれなりに吹けるレベルです。

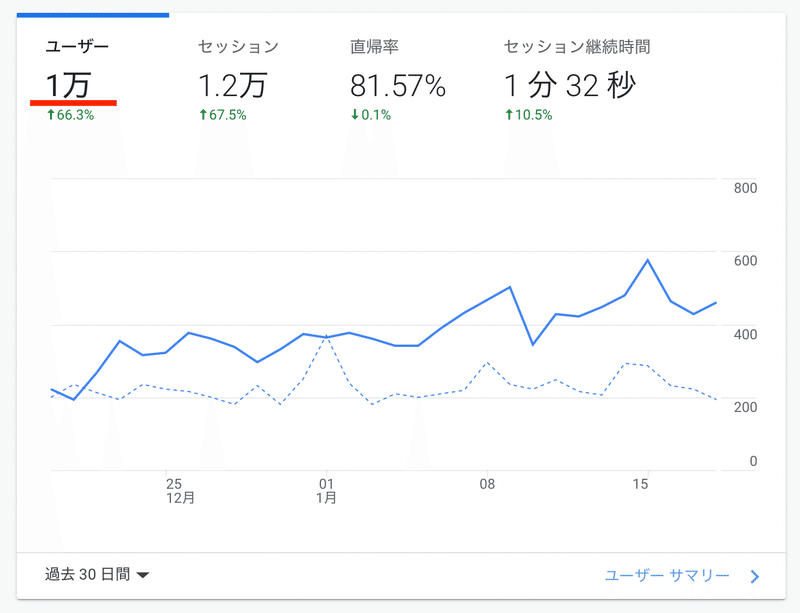

2022年2月から始めたフルートのブログは、現在約170記事、月間のアクセス数は1万を突破しました。

2022年3月からはツイッターも始め、フルートを中心とした情報を発信しています。

今では、ツイッターのフォロワー数も増加し、約3000になりました。

ブログを書く時は、色々調べてから記事を書きます。

そのおかげで、フルートについてかなり知識がついてきました。

そこで、今回は皆さんに今まで得てきた知識を用いて、フルートとフルートメーカーについての情報を提供しようと思ったわけです。

皆さんは、フルートを買う時、どういう判断基準で買ってますか??

もしかして、音楽教室の先生や楽器店の店員さんのおすすめで買っていませんか??

何を隠そう、私は先生のおすすめを鵜呑みにして、フルートを買ってしまったんですよね。

もちろん、そのフルートは良いフルートで、今でも大事に使っているのですが、ちょっと後悔もしています。

それは、他にも色々なフルートがあったのに、全く検討せずに先生のおすすめを買ってしまったこと。

もし、今フルートを買うなら、違うフルートを買います(笑)

なので、皆さんには後悔して欲しくないのです。

このnoteを読んで、フルートやフルートメーカーの知識をつけてください。

そして、自分でお店まで足を運んで、試奏してください。

そうすれば、きっと自分に合った素敵なフルートを見つけることができます。

さあ、一緒にフルートについて学んでいきましょう♫

フルートの基礎知識

まずは、フルートを買う際に必要な基礎知識についてみていきましょう。

フルートを選ぶ際に重要なのは、①素材、②キィ、③Eメカニズム、この3つです。

<フルートを選ぶポイント>

①素材

②キィ

③Eメカニズム(Eメカ)

素材

素材とは、フルートの材質のことです。

フルートは金属でできており、その材質の違いにより音色や値段が変わってきます。

一般的には、プラチナ=金>木>銀>洋銀・白銅(銅を主とし、ニッケルや亜鉛を含む合金)の順番に価格が高く、上質な素材となります。

基本的には、高級な素材であるほど、良い音色がする上質なフルートっとなります。

従って、プラチナや金のフルートは上質なフルートと言えます。

キィ

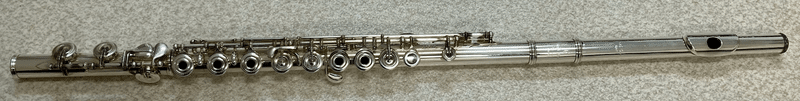

キィとは、指で押さえる部分のことです。

キィには、リングキィとカバードキィの2種類があります。

リングキィとはキィに穴が空いているもので、上図のキィがリングキィになります。

一方、カバードキィは穴が空いていないキィのことです。

一般的に、リングキィは穴が空いていることで音の抜け具合が良くなり、音色が安定する傾向にあります。

しかし、リングキィは穴をしっかり指で塞がなかえればならないので、上手に演奏するのにコツが入ります。

どちらのキィを選ぶかは好みになりますが、初心者の方はカバードを選ぶ方が演奏しやすいでしょう。

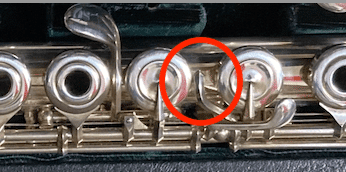

Eメカニズム

Eメカニズム(通称Eメカ)とは、上図の赤い丸で示した部分のことで、第3オクターブのミを吹きやすくしてくれるパーツです。

購入する際には、Eメカが有無をどうするか選択する場合があるので、前もってどういうパーツなのか知っておきましょう。

私としては、よほどの理由がない限りEメカ付きのフルートを選ぶ方が良いと思います。

フルートの選び方

フルート選びって、悩みますよね。

色んなフルートを見たり試奏したりしていると、段々訳がわからなくなってきて、結局どのフルートを買うべきかわからなくなったりします。

そうなってしまう原因は、ポイントを絞って選んでいないからです。

この章では、フルートを選ぶ際のポイントについて解説していきたいと思います。

このポイントを押さえつつ、フルートを選んでみてください。

フルートを選ぶ際のポイント

フルートを選ぶ際には、①お値段(素材)、②音色の好み、③吹きやすさ、この3つがポイントです。

<フルートを購入する際のポイント>

①お値段(素材)

②音色の好み

③吹きやすさ

お値段

まずは、お値段です。

フルートはお値段が上がるほど良い素材になり、上質なフルートになります。

なので、お金をかければかけるほど、良いフルートということなのですが、高級なフルートは何百万円〜何千万円もしてしまうので、見切りが必要です。

購入前に、自分の予算と望むフルートのスペックはどの程度なのかを考えておくのが重要です。

後の章でフルートの素材と値段の関係はお話しします。

音色の好み

フルートを購入する際には、自分の音色の好みで決めるのが良いです。

明るい音色が好きなのか、音量が大きい方が良いのか、重厚な音が好きなのかなどなど。

ちなみに、私は重厚な音が好きで、特に低音がしっかり鳴るフルートが好みです。

自分はどんな音色が好みなのかは、フルートを試奏したり、他の人に拭いてもらったりすると気づきます。

なので、最初はいきなり購入せず、色々なフルートを試奏してみましょう。

きっと、自分の好きな音色が見つかるはずです。

吹きやすさ

最後に吹きやすさをチェックしてみましょう。

見た目は似ていても、フルートメーカーによって、フルートの形状が微妙に違ってきます。

例えば、ムラマツのフルートは歌口が少し広めですし、パールのフルートは少し小さめな傾向があります。

音の出やすさや音量も違いがあるので、吹きやすさについても試奏をしながらチェックしていきましょう。

フルートのオプション

フルートを購入する際には、色々とオプションをつけることができます。

この章では、代表的なオプションについて説明していきます。

代表的なオプション

<代表的なオプション>

・Eメカニズム

・Cisトリルキー(C♯トリルキー)

・G-Aトリルキー

・H足部管

・D♯ローラー

・彫刻

各メーカーでつけられる代表的なオプションは、上記の6種類になります。

Eメカニズムは、第3オクターブのミを吹きやすくしてくれるメカニズムのことです(Eとは「ミ」のことを意味します)。

Cisトリルキー(C♯トリルキー)は、ド♯の音が安定し、Aisレバーの上側のキーを用いることで、シ-ド♯、ド-ド♯のトリルが容易になります。

G-Aトリルキーは、第3オクターブのソ-ラのトリルを容易にするキーです。

通常のフルートはC足部管で、それよりも少し長い足部管がH足部管になります。

C足部管では最低音が第1オクターブのドですが、その半音低いシの音を出すことができます。

D♯ローラーは、レ♯-ド♯のスライドを容易にしてくれるローラーです。

彫刻とは、リッププレートやキィカップに装飾を施すことです。

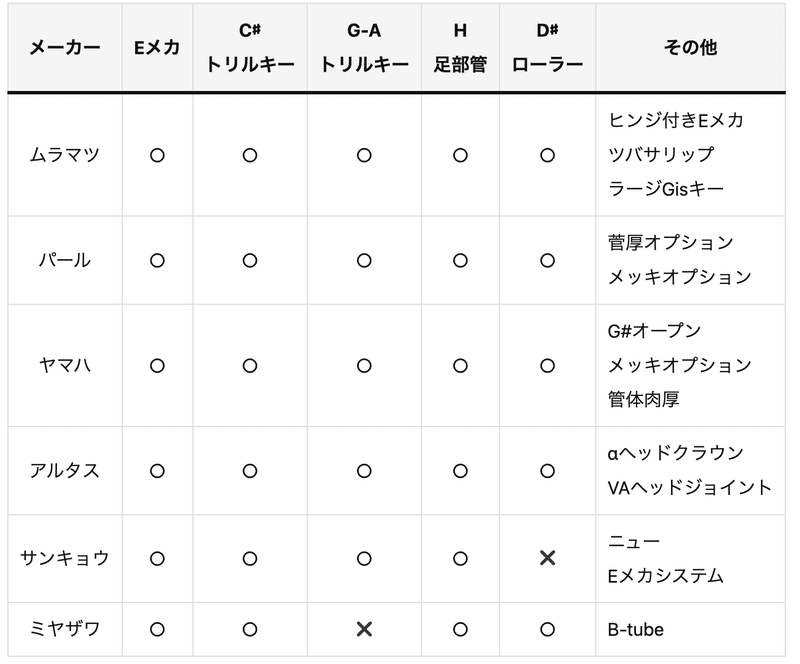

各メーカーオプション一覧

各メーカーについて、可能なオプションの一覧表を作成しました。

上述した代表的なオプションについては、ほとんどのメーカーで対応が可能です。

例外は、サンキョウがD♯ローラーを、ミヤザワがG-Aトリルキーを対応できないくらいです。

その他については、各メーカー独自のオプションになってきますので、詳しくは各社ホームページをご覧ください。

彫刻について

彫刻オプションは、主にリッププレートやキィに装飾をつけることができます。

一般的には、草花をイメージした装飾が多く、装飾できる絵柄はメーカーによって変わります。

メーカー指定の柄しか対応できない場合が多いですが、ミヤザワであればイニシャルや名前を彫る、アルタスであればご要望に応じて相談可能ということですので、各種メーカーに問い合わせてみましょう。

主要なメーカーでオプションにより彫刻をつける場合は、後彫りはできません。

基本的には、新品を受注生産で購入するときにオプションでつけることになります。

一方、楽器彫刻を専門にされている方ならば、後彫りも可能です。

中古のフルートについて

フルートを選ぶ際、中古はどうなのだろうと思いますよね。

私の考えとしては、中古のフルートを買うのはアリです。

この章では、中古フルートの入手方法、選び方、注意点などをご紹介していきます。

中古フルートの入手方法

<中古フルートの入手方法>

・楽器店で購入する。

・ネットショッピングで購入する。

フルートを扱っている楽器店で購入することができます。

特に、この記事でおすすめしている楽器店であれば中古品の在庫があったりするので、おすすめです。

しかし、常に中古品が店頭に並んでいるわけではありませんので、事前に中古品の販売状況をチェックしておくのが大事です。

一方、アマゾン、楽天、ヤフーショッピング、メルカリなどで購入することもできます。

しかし、こちらの場合は、フルートの状態が掴みづらいので注意が必要です。

中古フルートを買う前にチェックしておきたいこと

<中古フルートのチェックポイント>

・フルートの状態の確認する。

・購入前に試奏する。

・前任者の使用状況を確認する

・リペアの意見を聞く。

・価格をチェックする。

まずは、フルートの状態を確認します。

メーカーはどこか、素材は何を使っているか、音は鳴るか、傷はないか、接続部位が固くなっていないか、タンポの状態はどうか、キィの状態はどうかなどをチェックしましょう。

音が鳴るかについては、低音はどうか、高音はどうか、跳躍はどうか、鳴りにくい音はないかなどをチェックすると良いですね。

購入前の試奏も大事です。

特に、中古品は前任者のクセがついているので、同じモデルでも吹きにくい可能性もあります。

過去に試奏したことがあるフルートでも、中古フルートの場合はもう一度試奏して必ず状態をチェックしましょう。

前任者の使用状況を確認すると、自ずとそのフルートの状態が見えてきます。

プロや音大生であれば、丁寧にフルートを扱っていたのかなと予想できます。

趣味で演奏していた大人の場合は、人によってはメンテナンスが甘かったり、保管状況が好ましくない可能性もありますね。

子供が扱っていた場合は、だいぶ傷んでいる可能性があります。

吹奏楽部で使用していた場合は、外で演奏している可能性が高いので、土や砂ボコリで傷んでいるかもしれません。

可能であればリペアの意見も聞いてみましょう。

楽器店には、リペアが常駐している場合が多いので、専門家の意見を聞いてフルートの状態を把握しましょう。

最後に、価格をチェックしてみましょう。

中古なので、新品に比べて低価格になっているのが普通ですが、ものによっては新品とあまり価格が変わらない場合もあります。

その場合は、新品を買った方がお得ですので、どの程度価格が下がっているかを確認しておきましょう。

中古フルートの相場

中古品に関しては、お店、楽器の状態などにより価格は上下します。

ただ、大体の目安を挙げるならば、同じ新品のモデルに対して30%〜50%くらい安くなっていることが多いです。

中古フルートの選び方

<中古フルートの選び方>

・楽器店の中古品状況を確認する

・フルートの状態を確認する

・価格を確認し、購入する

まずは、中古品の在庫状況を確認しましょう。

基本的には、お店のホームページに記載されていることが多いです。

載っていない場合は、電話などで直接聞いてみましょう。

続いて、フルートの状態を確認します。

状態の確認については、上述した通りです。

最後に、価格を確認し、購入しましょう。

素材について(深掘り編)

この章では、フルートに使われている素材の採掘方法や価格動向などについて深掘りしていこうと思います。

結構マニアックな内容になりますので、興味ある方以外は飛ばして頂いても大丈夫です。

金(ゴールド)

金はどのようにしてできるのでしょうか??

金は、山から金鉱石を採掘し、生成することで作られます。

2020年度の金の総産出量は約3,200トンになります。

金鉱石は日本であまりとれないため、金は中国やオーストラリアなどの海外からの輸入に頼っています。

なので、金の価格は海外の相場に左右されてしまうのです。

現在(2023/1)は世界的なインフレが続いており、金の価格も上がっているので、金製のフルートの価格が上がっているというわけです。

また、金の埋蔵量も年々減少してきていますので、長期的にも金の価格は上昇していくでしょう。

金製のフルートを考えている方は、金の価格動向にも注目すると良いですね。

ちなみに、金の純度は24分率で表されることが多く、カラット(Karat)で表示されます。

金の純度が18/24であれば18K、14/24であれば14K、9/24であれば9Kと表示されます。

金製フルートの純度に関してはKで表すことが多いので、覚えておくと便利ですよ。

銀(シルバー)

銀は、他の金属の副産物として抽出、精製される場合が多いです。

例えば、金鉱石から金を精製する過程で銀も抽出されます。

銀の生成に関しては、副産物としての生成が3/4、銀鉱石からの生成が1/4になります。

銀も金と同様に海外からの輸入に頼っており、2020年時点で、全体の産出量が約24,000トンです。

金の産出量が約3,200トンですので、いかに金が希少なものなのかがわかりますね。

将来的な状況も銀は金と似ており、近年のインフレや長期的な埋蔵量の減少により、長期的に銀の価格も上昇していくでしょう。

白金(プラチナ)

プラチナはほとんど南アフリカから産出されます。

南アフリカにあるレアメタルを含む地層から取れる原鉱石からプラチナが抽出されるのです。

2020年におけるプラチナの総生産量は182.6トンで、金に比べてもかなり低い量です。

つまり、フルートの素材になる金属中で、プラチナが最も希少性が高いのです。

プラチナも近年では価格が高騰していますが、現時点でのプラチナの価格は金よりもやや低価格です。

希少性はプラチナの方が高いのに、何故金の方が価格が高いのでしょうか??

この理由は、これらの金属が使用される用途によるのです。

プラチナは自動車産業に使われるので、不景気時に弱いです。

一方、金は安全な資産として不景気時に強い傾向があるので、現状価格が逆転しているというわけです。

なので、将来的には、価格差が逆転することも出てくるでしょう。

木(グラナディラ)

フルートに使われる木材の中で最もよく使われるのは「グラナディラ」という種類です。

グラナディラは、アフリカン・ブラックウッドとも呼ばれ、アフリカに分布する樹木です。

グラナディラは非常に重く硬い材質が特徴の木材です。

グラナディラが素材として使われるのは、複雑化したキーシステムを支えるのに適していることと、以前より入手しやすくなったためです。

しかし、十分なサイズの木材が採れるまでには70〜80年を要することや、過度な伐採などにより、希少な木材の一つとなっているようです。

なので、将来的には木製フルートの価格もドンドン上がっていく可能性が高いです。

洋銀(洋白) 白銅

洋銀(洋白)は銅、亜鉛、ニッケルの合金、白銅は銅とニッケルの合金です。

銅、亜鉛、ニッケルの配合比は製品によります。

一般的には、ニッケルが増すほど「ばね性」が、亜鉛が増すほど「強度」が、銅が増すほど「展延性」が上がるとされています。

ここから先は

¥ 3,000

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?