【同時通訳演習第3回 振り返り】通訳者 K, N&M

こんにちは、Nです。第3回同時通訳演習のプレゼンテーションは、Yさんによる「Introduction to Mindfulness in Action」でした。(これをパートナーのKさんは、躍動感のある声で「実践!マインドフルネス入門!」と訳されていて、そのトーンがあまりにも素晴らしくて緊張が吹き飛びました。)

さて、今回の演習についてはトリオで通訳を担当したK、N、そしてMで振り返りをしていきます。感想、良かった点、悪かった点、そして次回に向けた目標などを中心に、内容の濃い反省をしていきたいと思います。

N:私は今回が始めての同時通訳演習で、先に経験していたKさんとMさんに色々と助けられました。頼りになるお二人のパートナーがいてくれたおかげで、本番では比較的落ち着いた気持ちで話すことができました。(それから事前に提供していただいたYさんのスライドに書いてある内容を参考にして、本番前に瞑想したのもよかったのかもしれません。)

我々のトリオは、Kさん→私→Mさんという順番を前日に決め、クロノグラフ等々も、前日のうちに用意しました。当日は集中して臨むだけだったので、まずこの辺のチーム連携が大変よかったと思います。また自分でも、スライドにのっている単語の中ですぐに訳せる自信のないものについてはあらかじめ訳を考えたり、イメトレをしたり、第1回目の同通演習のアーカイブ動画で口を動かす練習したりと、思いつく限りの準備をしました。

1. 良かった点

N:自分の訳で良かったと思う点は2つあります。1つ目は、声に抑揚をつけることができた点です。今回は、声の使い方の上手さに定評のあるKさんが同じチームでした。そこで、Kさんの表現方法を参考にさせていただきました。その結果、力強い声で話すことができたので、通訳中自分の声がよく聞こえて自信につながりました。これは今後も継続していきたいです。

2つ目は、自信のない箇所を、うまくぼかした訳で回避することができた点です。例えばですが、Yさんのプレゼン中に“He might have stood her up on a date”(男性は女性とのデートをすっぽかしてしまったのかもしれません。)という表現が登場しました。ところが私はこの“stood her up”という表現を知りませんでした。しかし「彼は彼女をデートで怒らせてしまったのかもしれませんね。」といった感じで訳し、第1回の講義で教わったように網を広めに張った訳でなんとか逃げることができました。表現を知らなかったというのは問題ですが、講義で学んだコツを生かすことができたのはよかったです。

M:今回の演習で僕が最も意識したのは、前回同様、声の使い方です。発表者のYさんが感情を表しながら、ゆっくり話してくださったおかげで、僕も訳に感情移入しやすかったです。初回の同通演習では、緊張して早口になることが多かったのですが、今回は発表者のYさんのスピードに合わせて聞きやすい通訳をすることができたと思います。疲れてくると声が単調になるなど、まだまだ改善点はたくさんあるのですが、過去3回の演習の中では一番声に抑揚があったと思います。僕は3番手だったので、最初のKさんとNさんの訳し方を参考にしました。二人とも訳に感情を込めるのがとても上手く、間のとり方も非常に勉強になりました。

K:今回の演習で特に良かったと思った点は、聞き手に伝えたいメッセージが何か瞬時に判断できたということです。プレゼンテーションの冒頭で「マインドフルネス瞑想」にまつわる6つの項目があげられていたのですが、発表者であるYさんはその一つひとつには触れずに「残念ながら今日は時間の制約ですべてをお話しすることはできません」とまとめられていました。このとき私は、こんなことを考えていました。

・聞き手は、きっとこのスライドに何が書いてあるのか気になるはず

・事前説明でYさんはヨガ経験があると言っていたから、おそらくその話をするはず

そこで私は、思い切って賭けにでることにしました。

「これらは語源、歴史、宗教、科学、ヨガ、整理整頓などです」とスライドの説明を追加したのです。たった数秒のことでも、その分話者との遅れを取ってしまう恐れがありましたが、90パーセント次の流れは読めていた、そしてたとえ予想が外れてもこの流れでいけばすぐに軌道修正できる、と思ったので思い切った判断をしました。結果、聞き手が話にうまくついてこられるような流れをつくれたのはよかったと思います。そしてヨガのお話も、メインメッセージをしっかりと取れていたので正しい判断だったと思います。また、プレゼンテーションの途中で瞑想アプリ「Headspace」の紹介があり、アプリ内の「ガイド音声はアンディさんという男性」という説明がありました。事前準備をしていたおかげで、この男性が「Headspaceアプリの開発者のアンディ・プディコムさん」ということがすぐにわかったので、プラスアルファの情報を入れて訳出できました。

前回のブログでもお話しした「話者に心を合わせて訳す」に加えて「聞き手に寄り添った訳をする」ということもしっかりと胸に刻んで、これからの演習に挑んでいきます!

2. 反省点&次回の目標

N:自分の訳で悪かった点は枚挙にいとまがないのですが、特に気になった点が3つあります。まず1つ目は、完結していない訳を出してしまったことです。チャンキングを意識して早く訳しはじめたのはいいのですが、文章を終わらせる前に、次に聞こえた言葉を言ってしまいました。その結果Yさんが自分自身の経験を語る場面では、「私は今家に帰って来ていて、」「両親の家なのですが、」「色々な要因があるのですが、」「両親も年をとってきて、」・・・というように「。」ではなく「、」がつく文を乱発してしまいました。これは、まるでチャンキングになっていません。「短い文章を完結させてリロードする」ということを次回から心がけたいです。

2つ目は、言葉の言い間違いです。「フルスクリーンリビング」というべきところを「フルスクリーンライビング」といったり、「マインドフルネス」というべきところを「マインドネス」と言ったり、丁寧にやれば回避できる言い間違いが多かったです。勘違いもありましたし、単純な言い間違いもありました。このような言い間違いは非常にもったいないので、次回は必ず意識して、言い間違い撲滅キャンペーンをしていきたいです。

3つ目は、1種類の訳に固執してしまったことです。事前に訳を考えたのはいいのですが、本番では考えた訳に固執してしまい、パートナーの2人のように、必要に応じて柔軟な訳をつくることができませんでした。

1つの訳語に固執してしまうような考え方は、自分の訳の質が下げてしまうだけではありません。例えばですが、何人かの通訳者が交代交代で通訳をする場合、同じ単語に対してそれぞれの通訳者が違う訳語をつけてしまうと、聞き手にとっては非常に分かりにくい通訳になってしまいます。このような場面では、自分より先に訳していた通訳者にあわせた表現をすると、聞き手にとってより親切で混乱も招きにくい訳となります。

私は自分の考えた訳に固執してしまい、トップバッターのKさんの訳に合わることができませんでした。結果として分かりにくい訳になってしまったというわけです。その点、私の次に訳を担当したMさんは、私の出した表現(長い表現だったにもかかわらず)にバッチリあわせてくださり、大変参考になりました。私もMさんから学んで、次回はここを意識していきます。

M:1つ目の反省点は、話者を待ちすぎてしまったことです。今回、声の使い方の他に、話者の発言をイメージして自分の言葉で再表現することを意識したのですが、逆に意識しすぎてしまい訳が遅れる場面がいくつかありました。例えば、発表者のYさんが発言の最後の方に主語を出した場面。僕は前半部分だけでは主語が曖昧だったこともあり、主語が明確になる発言の最後まで待ってしまいました。結果的には主語を聞いてから急いで前半部分を訳してしまったので、聞きづらい通訳になりました。次回は、FIFOをより意識して恐れずに頭からどんどん訳していこうと思います。

2つ目の反省点は、声の持久力です。自分のパートが始まって最初の数分間は声に抑揚があったのですが、疲れてくると早口で単調な話し方に戻っていました。これは通訳を開始した直後は、脳のリソース的に声を意識する余裕があるのですが、疲れてくると、発言を聞いて訳出しするだけで精一杯になってしまうのが原因だと思います。英語通訳塾に入るまでは、声を意識しながら通訳をしたことはほぼなかったので、こんなに大変なことだとは知りませんでした。次回以降は、「声の使い方」、「FIFO」、「自分の言葉で話す」を意識して、バランスを上手く取りながら通訳したいと思います。

K:私が今後の課題としてまず挙げたいのは、情報を確実に取っていくという点です。FIFOで訳す力、そしてメインメッセージを判断する力も少しずつついてきたとは思うのですが、まだ情報が十分に取れていないと感じました。今回の同通では特に「あ、ここ完全に聞き逃してる」「ここを訳せたらもっと発表者の思いを伝えられたのに!」という箇所がいくつかありました。特に悔しかったのは、マインドフルネスを実践する方法として「日記」のお話を発表者がしていたときに、スライドにも書いてあった「Listen to yourself(自分の心の声をきく)」というメッセージをすっぱり抜かしてしまったことです。通訳というのは話者の言葉や思いを正確に伝える仕事なのに、自分の力不足で大切な情報を逃してしまうのはあってはならないことだと、深く反省しています。前回同様今回も通訳パートナーだったMさんは、情報を確実に取ってどんどん訳していて、私も早くそうなりたい、ならなければと日々感じています。

もう一つは、関根先生にも指摘され自分でも強く感じたことで、思い切って訳し始める勇気を持つということです。今回の演習前に「完結した訳を出す」と決めていたことに逆に縛られすぎて、訳出しするまで待ちすぎたところが目立ちました。もっと先を読む練習、そして一歩踏み出して訳し始める勇気が必要だと思いました。そのためには、たとえ自分の予想と方向性が間違っていたとしても、それを上手く修正する技術を身につけなければいけないと思いました。

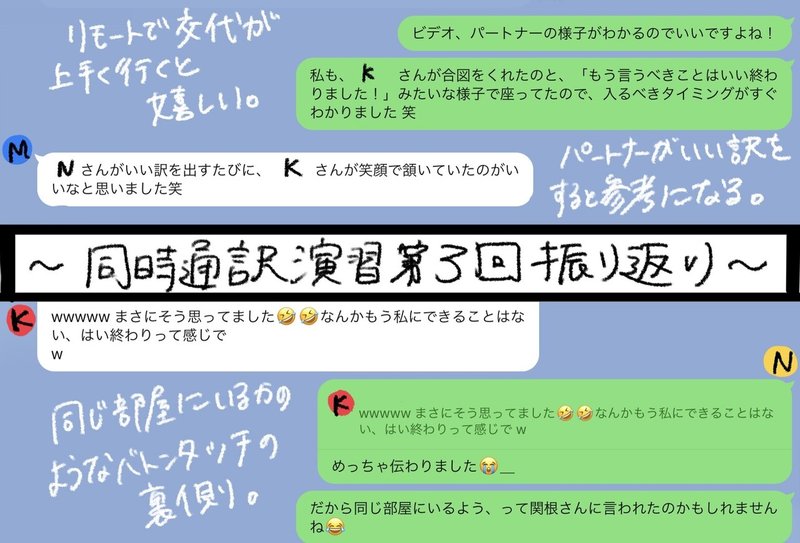

3. パートナーの訳を聞いて気づいた点など

N:パートナーの訳を聞いて良かったと思った点も少し書きます。Kさんの訳は、声に余裕があったのはもちろん、スピードもちょうど良く、聞きやすい通訳でした。また驚いたのは、プレゼンターのYさんが発表の中で最も強調した“Feel it and choose it.”というキーセンテンスを、敢えて一回英語で出してから日本語訳をつける、というアプローチをとっていたことです。これ以上ないくらい話者の意志を尊重していると感じたので、個人的にはいいテクニックだと思いました。

Mさんは、訳に抜群の安定感があり、さらに声にも表情があり、自分で前回あげていた反省がよく生かされた訳をしていました。私が良いと感じた点は「しかし」とか「まず」とか「つぎに」といった、目印となる言葉の使い方がとても上手だったことです。また、「〜でしょうか」とか「〜ですよね」のように、参加者に語りかけ、参加者を上手く使ったようなテクニックもたくさんありました。次回からはお二人の良い点を参考にして、自分の訳をどんどん改善していきたいと思います。

M:Nさんは、アメリカの超有名シットコム「Friends」のMonicaというキャラクターのセリフを引用した部分"Oh my God! You don't know me at all!"という感情むき出しのセリフを、「あなたったら私のこと何もわかっていない!」と同じくらいの熱量で訳しており、Friendsの大ファンである僕にもMonicaの感情が伝わってきました。

Kさんの声の使い方で今回一番参考になったのは、語尾の上げ下げです。発表者のYさんが聞き手に語りかけているときは、Kさんも同じように訳の語尾を少し上げるなど、常に発表者と同じトーンで訳していました。また、自分のパートが終盤にさしかかり疲れているはずなのに、それが声にまったく表れないところもKさんの素晴らしい強みだと思います。

K:私もNさんのFriendsのセリフの訳し方、とても素敵だと思いました!そのほかにも「Compound effect」を「塵も積もれば山となる」と訳されていたところは、思わず聞きながら(心の中で)拍手喝采してしまいました!そしてもう一つ、私が見習わなければと思ったのは、NさんのFIFOでどんどん訳し出していく勇気と反射神経です。初めての同通演習とは思えませんでした!普段の講義でも感じていたことですが、訳し始めにまったく迷いが感じられないNさんの訳は素晴らしいと思いました。

Nさんがすでにあげている点に加え、Mさんの素晴らしいところは、前述のとおり情報を確実に取り正確な訳ができるところです。これだけ情報が取れているのに、聞き手を混乱させず疲れさせない通訳!これは、文の構成がしっかりしている=頭の中に話者の伝えたいことがイメージできているからだと思います。それから、Mさんがご自身の課題としてあげている「声の使い方」が毎回、より表情豊かになっているのは、大変な努力をなさっているからだと思います。

関根先生から学ぶことも、もちろん多くありますが、受講生の皆さんからもまた、毎回たくさんの気づきをいただいています。お互いに支え合い、切磋琢磨できる今の環境に心から感謝しています。プロ通訳までの道のりは長いですが、日々一歩前進していきます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?