株式投資のための半導体シリーズ②:半導体の構成と種類

はじめに

今回は半導体とは何かをもう少し具体的に説明していきます。半導体が何から作られているのか、どういう種類があるのか、を説明します。そして次のnoteではその知識を持って、半導体がどのように作られるのかを見ていこうと思います。きっと、シリーズ③に行く頃には半導体の理解もかなり深まっているはずです。半導体に投資する個人投資家の平均的理解は大きく超えていると思います!

半導体の複雑さや業界の複雑さ、それこそが、そのまま技術的参入障壁になるものであり、半導体投資の魅力だと思っています。

少し難しいところもあるかもしれませんが、そういったところは適当に読み飛ばしたりしながら読むのも良いかと思います。

それでは、半導体の構成と種類です。

半導体の構成

半導体は主に、土台となるウエハと、その上に配置されるトランジスタ等の素子、素子を繋ぐ配線から構成されます。

製造においては一つのウエハの上にICを多数作り込み、1個1個のチップとして切り出す、という工程をふみます。

出典:IC(集積回路)について

主な半導体の種類

半導体には非常に多くの種類があります。ここではそのいくつかを「様々な種類・用途が存在する半導体集積回路(IC)~半導体入門講座(8)」から抜粋した引用文と補足で紹介します。

少し難しいところもあるので、色々な種類があるということを理解してもらえれば斜め読みでも良いかと思います。

MPU(Micro-Processing Unit:マイクロプロセッサ)

ソフトウエアプログラムで演算や制御を行うICで、仕組みはコンピュータと同じ。命令セットも演算命令と制御命令などを使う。現在は64ビットが主流になり、絶えず使うメモリをキャッシュメモリとして、多数の高速SRAMを集積している。IntelやAMDが大手。プロセッサIC内の、基本MPUブロックをライセンス販売するARM社は、ソフトウエアを作成する仲間が多く、エコシステムが充実している。

半導体メモリ

DRAM(Dynamic Random Access Memory)は1トランジスタ/セル方式の集積度が高いメモリで、絶えず書き込みと読み出しがおこなわれるメモリとして使われる。例えば、パソコンで文章を書く場合はDRAMに貯めておき、書き直しがいつでもできるようにしている。メモリ内容が数秒で消えてしまうため、百ミリ秒程度ごとにリフレッシュしてメモリ内容を保っている。...

3D-Xpoint(読み:3D cross point)メモリは、最近注目されているストレージクラスメモリで、DRAMより少し遅いがフラッシュのように不揮発性でDRAMとNANDフラッシュとの中間に位置する。IntelとMicronが共同で開発した。

マイクロコントローラ(マイコン)

マイクロプロセッサ(MPU)はソフトウエアでさまざまな機能を設けたり、演算速度を上げたりするが、マイクロコントローラ(Microcontroller、マイコン)は制御命令を得意としてシステムの制御を担当する。超高集積のマイクロプロセッサ(MPU)よりも構造が比較的簡単で、コストが安い。

GPU(Graphics Processing Unit)

グラフィックス、すなわち絵を描くためのプロセッサである。絵はまずデッサンを描くのと同様に小さな三角形のポリゴンをつなぎ合わせておおよその輪郭を作る。次にレンダリング(Rendering)、すなわち色塗りである。色はさまざまな色を混ぜ合わせて作るため、掛け算を足し合わせる「積和演算回路」を多数集積する。

コンピュータ画面上に1枚の絵を素早く色塗りするためには、小さなブロックに分割し、それぞれを積和演算回路で色を塗り、しかもすべての積和演算回路を並列に同時に動作させる。この積和演算回路は、人工知能(Artificial Intelligence :AI、以下AI)に使われるニューラルネットワークの演算とよく似ているため、AIの学習と推論にGPUが使われている。

補足:GPUで有名なのは$NVDAです。$NVDAはAI領域にも積極的に参入しており、トウシドリも非常に期待しています。

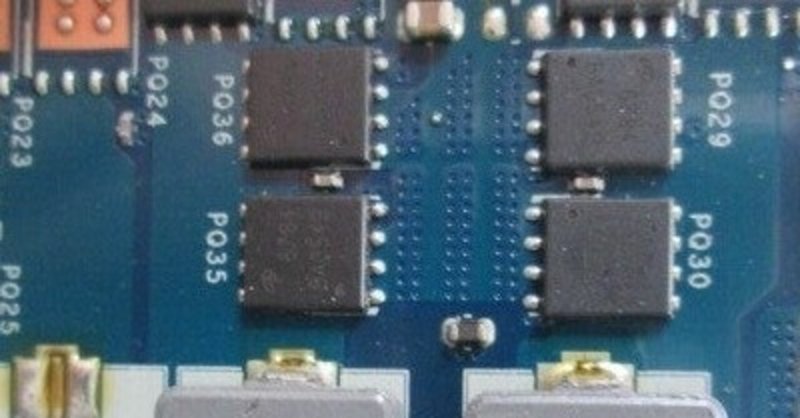

パワー半導体

集積回路やモーターなどへの電力供給の役割を果たします。

EVにも利用されているなどの理由からパワー半導体は非常に注目されています。

$ON, $POWIなどがこの領域の銘柄です。

最後に

今回はひとくちに半導体といっても様々な種類があることを説明しました。最後に説明したパワー半導体は、今注目されている半導体の一つでEVなどに利用されていますし、GPUは$NVDAの得意領域ですが、ゲームとの関連も深く、また画像認識などとも関わりAI関連でもあります。今後も重要領域として成長して行くものと思われます。

次のnoteでは半導体の作り方を説明し、作り方の観点から投資の機会、妙味を考えて見たいと思います。

次のnoteはこちら。

サポート大変感謝しております! 書籍の購入等、記事を書く際に利用させていただきます。