BASEを使ったオンラインストアのお問い合わせ数百件を観察しアドバイスする

オンラインストアを始める方が増えてきている中、「お問い合わせ」にはどういう内容があるのか半年程度の運用からアドバイスしてみます。

お問い合わせ先は、少人数で運営しているショッピングサイト構築サービス「BASE」を使ったオンライン限定アパレル販売。開始から半年程度で8万セッション、主に女性がユーザの中心だ。お問い合わせは電話やメールでは受け付けず、サイト上のコンタクトページのみとしている。BASEは商品販売だけではなく、顧客とのリレーションを蓄積していく機能もあり、電話やメールで受付けると、集約する手間が発生するからだ。オンラインストアでは、顧客の実態把握と理解に必要な情報はSNSからではなく、あくまでもお客さまへ商品が届くまでの関係の中にあると考えている。

●約8割は「いいね」ボタンのようなフォーマット送信

まず、コンタクトページへのお問い合わせ内容を大きくふたつに分けると、76%が「商品再入荷の希望」で、残りが個別のお問い合わせ内容になる。

BASEでは、全ての商品在庫がゼロになった際、購入ボタンが「再入荷の希望」というボタンに変わり、それを押すと自動入力で「(品番・品名)の再入荷を希望します」というメールが届くようになっている。これは非常にユーザーにとって安易なようで、お問い合わせ用メールボックスの大半はこれで埋まる。

htmlのノウハウがあればBASEでサイトを構築する際に、売り切れ後に個別の商品ページへリンクしないようにするなどの対応するか、当該内容には返信しないという一文をサイト内へ掲載することをオススメしたい。この機能は有意義なデータをもたらすだろうが、ブランドとお客さまの関係性において希望の商品を再度販売することが方向として正しいかは検討してほしい。

また、メールアドレスと電話番号の掲載は必要なため(特定商取引法に基づく表示ページ)、「コンタクトページへ」とサイト内のあちこちへ記載していても、数%程度どちらかへのお問い合わせがある。だが「〜を知って頂ければと思い、メールを送らせて頂きました」や感謝をお伝えしたくて、など〈濃い〉内容が多い。

●残りのお問い合わせを3つに分けて整理する

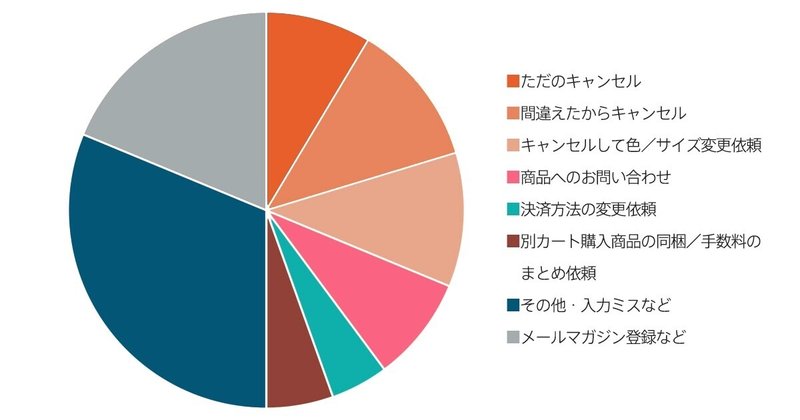

23%の個別のお問い合わせは、①購入した商品のキャンセルについて ②お客さま自身の入力ミス/運営側のミス ③購入確認メールやメールマガジン登録などのシステム的な内容 の大きく3つに分けられる。

フォーマット送信以外の販売商品へのお問い合わせは、割合としては少なく、「配送日が知りたいです・いつ発送されますか?」や「支払い方法を変更してほしい」という対応しやすい具体的なものだ。むしろ販売サイトとして向上すべき点が指摘されているのでありがたい。だが、「今年中にほしいから再販するか教えてほしい」と具体的に思いを伝えてくるものや、「早く入金するから早く届けてほしい」「本日入金するといつ届くのか、x日までに届いてほしい」といった複合技もある。

また、同カート内の商品を決済(手数料と送料を加えて)されるが、別カートの購入内容と合わせて「同梱発送してほしい」という依頼は、手間がかかるので受付ける/受け付けないを含め対応方法をあらかじめ決めておいたほうが良い。お客さま側としては「送料(あわよくば手数料も)を半分にしてほしい」という意図もある。Amazonのような百貨店型なら個別送料も理解できるようだが、個店ならと考えるユーザーは一定数いる。

それでは①〜③について進めよう。

①購入した商品のキャンセルについて

これは運営側として実は困った問題だと言いたい。なぜならオンラインストアにおいて、お客さまからのキャンセルが利益に直結するからだ。直販売のリアルストアであればその場やその日の対応でできることが、オンラインの場合は、入力在庫数がゼロになり「完売」表示となっても、お客さまが支払いを済ませない限り実際の完売ではなく(決済方法によって自動キャンセルまでの期間が違う)タイムラグが生じるからだ。

また、顔が見えないために事由がわからないが、繰り返し「未払いでのキャンセル」を起こすユーザーがいた。アカウント停止処理をするが、別アカウントを作成して再度購入する(過去の顧客情報と一致する情報などで判断)という事案があり、実際に累計十万単位の不利益を被っているが、運営としてはどうすることもできないため、リアルとは異なる損が発生する可能性を想像しておく必要もある。

お客さまからの「キャンセル」を3つに分けると

Ⓐただのキャンセル

Ⓑ間違えたからキャンセルしてほしい

Ⓒキャンセルして別な商品へ変更(色変更・サイズ変更)したい

と、キャンセルには事由が含まれているので対応しやすいのかと考えるが、Ⓐただのキャンセル には

ご迷惑を承知で

注文をキャンセルさせていただきたく問い合わせました。

キャンセルの手続きよろしくお願い致します。

といった素直にキャンセル処理をするほかない〈丁寧な〉ものもありますが、

今回の注文分を一旦キャンセルしたいのですが

どのようにしたら良いでしょうか。

改めて注文させて頂きたいと考えております。

まとめて購入できましたのでこちらをキャンセルでお願いいたします。

と思いを一緒に伝えてくれるお客さまもいるが、〈一旦キャンセル〉というお取り置き状態にできるわけでもなく、〈まとめて購入できた〉という報告には複数アカウントを運用して購入している可能性があるため、実は運営としては損が発生している可能性もある。

Ⓑ間違えたからキャンセルしてほしい には、Ⓐの事由がわからないがキャンセル対応すればよいものと、次のⒸの中間点、注文商品のサイズ/色を間違えたから、注文をキャンセルしたいという内容が中心。この場合は返金処理をするだけでよく分かりやすくて問題が起こりにくい。

そして最後の Ⓒキャンセルして別な商品へ変更(色変更・サイズ変更)したい には、Ⓑ購入商品を間違えたからキャンセルするのではなく、別なサイズ/色へ変更してほしい、というお客さま都合への対応だ。在庫を無限に抱えているわけではない小売の場合は、リアル店舗とも違い、全体の注文から調整ができる場合とできない場合があるので対応が難しいので損を少なくするシミュレーションをしておいたほうがよい。

データ変更作業をするのか、返金→再注文依頼(商品自体が売り切れている場合もある)とするのかとなるが、「別な商品がほしいので、今回の注文をキャンセルして、別な商品をx点購入するよう変更してもらえますか」とこちらで入金処理(購入)をしなければならないのかわからない内容や、「AB2種各1点購入したが、Aのみ入金したのでBはキャンセルしたい」とお客さま都合にどこまで付き合わなければいけないのかという場面もある。

また、商品の再入荷についての問い合わせは非常に多いため、SNSやメールマガジン(リピーター向け)を活用して新商品の発売や再入荷を伝えるよう情報発信をしているが、それに付随した「どうしてもA商品がx枚ほしいので、再販が近いようならキャンセルしたい」キャンセル事由もある。まぁ考えすぎてもいけないが、オンライン個店は、Amazon的なプラットフォーマーを真似るより、自分たちの顧客を得ていくという目線を軸にした対応をしたほうがよいと考える。

②お客さま自身の入力ミス/当方配送の間違いなど

運営側の梱包・配送ミスや、商品検品のミス(工場から出荷されたものを再度開けて検品すると再梱包する手間もあり、工場側へ検品依頼をするが)など、謝意を伝えるとともに、こちらで改善すべきである。

また、注文完了時の自動送信メールを確認したお客さまから「配送先住所を間違っていました」という訂正が届いたりするが、こういったお客さまは購入することに真剣であるので「自分の名前をカタカナのまま登録してしまいましたが届きますでしょうか?」という内容もあったが、始めたばかりのオンラインストアにとっては、こういったお客さまに留意したほうが良いかと考える。

③購入確認メールやメールマガジン登録などのシステム的な内容

「完了メールが届かないのですがちゃんと購入出来てますでしょうか?」というようなお問い合わせは、迷惑メール対策機能などお客さま自身の環境に委ねられるとも考えられるが、注文自体ができているかBASE側も確認したほうがその後の対応を考える上ではよい。

自動送信メールの送信タイミングは購入確定後・入金確認後が主だが、支払い方法を〈後払いやコンビニ払い〉を選択されていると「支払期日まで残りx日まで」という内容が送られる場合がある。このメールが届いたというお問い合わせに加え「購入自体をしたか分からなくなったので」というお問い合わせもあったからだ。オンライン販売を運営する側はその経験があると考えられるが、オンライン販売自体の経験値が少ないお客さまがいるという目線を低く持っておくことは必要だ。

同様に「商品Aの商品写真にはX・Yのカラーがあるが、Yしか表示されない」というお問い合わせもある。これはBASEでの在庫数がゼロになった場合に、プルダウン表示がされない仕組みではあることに起因するが、お客さまにしてみると、在庫数ゼロという表示ができていると分かりやすいのかもしれない。

また、先に記述したようにSNS(顧客となる可能性のある不特定多数を対象とした)での情報発信ではなく、BASEでは、一度購入した顧客に対して「メールマガジン」をお送りする機能がある。今回運営しているオンライン販売サイトでは、未購入だが購入の意志を持った方に向けてもメールアドレスを登録できるようにしているため、直接お問い合わせ先に「このメールアドレスを登録してください」とダイレクトに送ってくる方もいます。

そして「入会意思が~という文字が出てきましたが、何故ですか?」「変なサイトに登録されていないか心配なので至急確認をお願いできますか」と、想定されるお客さま層に合わせてシステムの表示文言にも気を使うべき。これは、お問い合わせの返信文面にも言えることなので、文字だけでのコミュニケーションについては、運営側が参考としたいメールマガジンなどを資料に検討し〈いい感じに丁寧な〉文体を予め用意しておいたほうがよい。

●さいごに

オンラインストアのお問い合わせ担当は、全てを理解している必要はないが、理解しているものと思われてお問い合わせを送られている、という意識がまず必要かもしれない。今回運営しているウェブサイトは、非常に能動的な担当者で、お問い合わせに対する回答を制作側が提示する方法ではなく、担当側から対応を提示してくることで短期間で機能的な部分を習得した。同様に制作側に求められることはシステム的な対応が主ではない。

そして、お客さまから届くお問い合わせの多くは単語であって文章ではない。最近はビジネスメールですら、相手の名前から始めずに送ってくる方がいるように、電子通信において思いやりは形骸化している。読み方によっては残酷に感じるものもある。また、説明ベタで言いたいことが伝わりにくいお問い合わせもある。それって結局コレだよね、となると、たしかにメッセージではなく単語だけのほうがシンプルに伝わるのでよいこともあるが、オンライン上でのコミュニケーションはSNSとは異なり「難しいもの」なのかもしれない。

動きながら働きます