[小説] 氷が溶けるまでわたしたちは

妻から電話がかかってくる。なんだって? もう一度言ってくれ。オフィスは暖房が効きすぎていて、上着を脱いでも下着が汗で湿る。外では雪が降り積もっている。

「池に落ちたの。一時間もそのままだった。気づかなかった。気づかなかったの」

ベッドに横たわる息子は、生まれたときも予防接種も何もかもこの病院で処置されてきたのだと思い当たる。

「心臓は止まっていました。いまは脈拍が安定しています。冬場の冷たい水に落ちた子供が蘇生するのはいくつもある事例です。じきに目覚めるでしょう」

うっすらと目を開けた息子をみて妻とわたしは互いに相手の腕をたたく。わたしがナースコールのボタンを押す瞬間に息子がか細い声で呼ぶ。

「お母さん」少し間をあけて「お父さんは?」

「ここにいるよ」と答えるわたしに、息子はまったく視線を向けない。

「お父さんはどこ」

わたしの手は止まり、妻は身を強張らせた。

息子はわたしを認識しない。入院中も退院してからも、わたしがとなりに座っても気づかない。この子は一部が死んでしまったという考えがよぎる。息子が氷の下へ落ちたのは一瞬のことだったろう。足元の氷は静かにひび割れて唐突に割れた、凍てついた水が着込んだ服に染み込んでいった、体温が急速に下がり意識はなくなった、心臓もやがて止まった、小さな身体が蒼白になりやがて黒ずみはじめた。小さな長靴が沈んでいった。

夏に二人で池を泳いだのが嘘のようだ。平泳ぎはカエルそっくりだろ、カエルに教わったんだと言うと、息子はギャーと笑った。

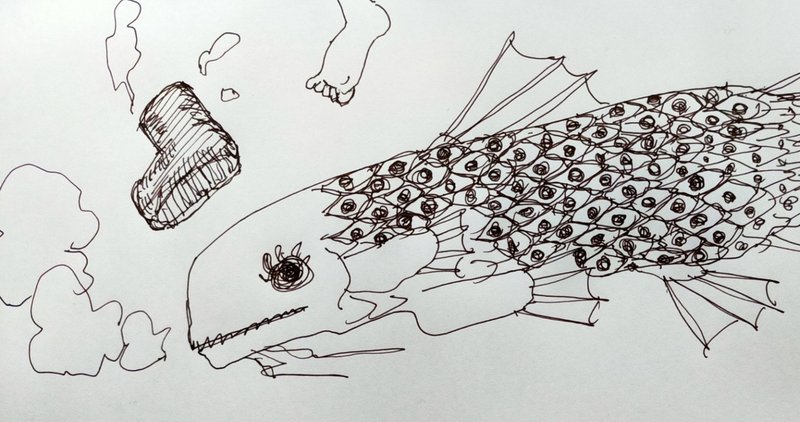

テーブルの上にある画用紙が目に入る。鱗に無数の目玉を持つ魚が描かれていて、セリフが付いている。「見つけろ! お前は目を得た」息子の絵にしては妙だと思う。

病院から帰った息子の騒がしい声が聞こえる。その口を塞ごうとする妻の手から逃れて、同じ言葉を繰り返している。

「ぜったいそうだったよ! お父さんだった! 公園のそばを歩いていたでしょ!」

わたしはソファから跳ね起きて、妻にあの子はなにを見たんだと訊ねる。

「わからないのよ。わたしは信号のほうを見ていたし。ねぇその話はやめにしない? なんだか不安になる」

病院までの道のりで信号機のそばにある公園はふたつあって、そのうちの一つにわたしは向かう。息子がわたしを見たと言う時間帯に見当をつけて周囲を歩く。わたしの年頃の男はいない。二つめの公園も同じで、わたしは車に戻ることに決める。そのとき、公園に入っていく男が視界に入る。わたしは駆け出して男を追う。男が公園の出口に差し掛かったとき、わたしは驚いて足を止める。息子がその男を待ち構えている。男に話しかけ、なにか懸命に説明している。男はわたしよりも背が低く太っているようだが、整った顔をしていて趣味のいいコートを着ている。二人の顔を同時に見たとき、わたしは男の顔の一部が息子に写し取られていることに気がつく。

わたしは車に戻っている。寒さで呼吸が乱れている。自分の体が自分のものではないみたいで、運転席で震えている体とわたしの意識が同調するまで目を閉じている。

夜明け前の薄闇の中を歩く。池にたどり着き、氷に足を乗せる。一歩一歩進んで氷が割れる瞬間を待つけれど、池の中心に近づいても足元が割れる気配はない。少年が溺れた日よりずっと氷が厚い。わたしは右手で何度も氷を殴る。手袋の中で、拳の出っ張った骨が潰れるのがわかる。最初に薬指の、次に中指、人差し指の骨の付け根が砕ける。自分の身体が壊れていくことに快感を覚えてより激しく殴る。この下のどこかに長靴が沈んでいる。一緒に靴屋で選んだ日を、大きめのサイズを買って中敷きで調整したことを、青い長靴を持ってこれがいい! と言った瞬間を覚えている。右手が使えなくなり、左手で殴る。嗚咽をもらして腕を振るうのは滑稽で、もっと酷くなりたいと思う。気配を感じて視線を向けると、わたしのすぐそばに新しい長靴を履いた足があって、少年がそばに立っている。

「あの人はお父さんじゃないって言った。本当はお父さんなのに。お父さんじゃないって言って認めなかった」

「そうだろうね」わたしは顔を上げられない。

「なにしてるの」

「長靴を取りたいんだ」わたしは手の甲で氷を撫でる。

「あの日、楽しかった」と彼が言う。「カエルみたいに泳ぐのも楽しかった。でもこの池はこわいよ。へんな魚もいるから」

「そうだね」わたしは立ち上がる。腫れているがましな左手を開いて、小さな子の手をそっと握る。二人で家に向かって氷の上を歩く。道のりは長くて、足元の氷は二人分の重さに唸って不安を煽るけれど、最後にはわたしたちは岸につくことができる。二人とも安心して、少しだけ笑うと、子供は目を細くゆるめて歌い始める。

「夏になったら 虫がわんわん まわりを飛んで キスするよ ……」

体を揺らして、ステップを踏んで、泣き出して、歌うのをやめる。だからわたしが続きを歌う。

「虫が刺すから むずむずして きみのことが 大好きになるよ」

わたしも一緒に踊る。歌詞を忘れて鼻歌になっても踊る。しばらくそうしていれば、氷が溶けて季節が変わるから、二人でずっと踊る。

*最後の歌はThe Flaming Lips "Buggin'"を参考にした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?