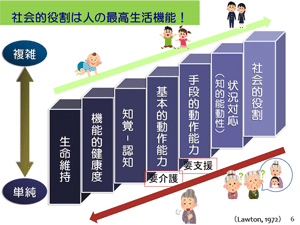

人間の7つの能力のステージ

これはアメリカの老年学者が提唱している人間の7つの能力のステージを意味しております。 これは本来、老化現象を捉えるものなんですが、応用して子どもの発達と老化現象というものを含めて考えてみたいと思います。人間のいちばん原始的な、或いは基盤的な能力というのが生命の誕生だとした場合、もう少し赤ちゃんが成長してまいりますと、ハイハイができるとか、立ち歩きができるようになってくるとか、1つ1つのパーツが、ちゃんとした機能をします。もう少し成長してまいりますと、今度は五感がちゃんと備わってきます。更に成長してきますと、身の回りの動作がそつなくこなせるようになってきます。つまり、自分でお着替えができたり、おトイレでお尻が拭けるようになったり、お風呂に入れたりというような、そういう能力です。更に成長してまいりますと、今度は少し道具を使ったり、いわゆる「手段的」と言って、お金を管理したり、例えば短時間のお留守番ならできるとか、ちょっとしたお遣いならできるよと、そういった能力が備わってまいります。更に成長してまいりますと、今度は親が言ったこと、大人が言ったことを右から左にやるだけではなくて、自分で状況に対応したり、機転を利かせたり、更に知的好奇心が芽生えてきたりとか、そういう時期がやってまいります。更に成長してまいりますと、今度は自分のことを手一杯でやるんじゃなくて、家庭の内外でいろんな役割を持って、立派な成人になっていきます。これが人間の発達のパターンです。

そして、そこをゆっくり折り返して降りていくのが、老化現象であります。元々、役割を持っていらっしゃる方が、その役割がなくなってしまうと、物事に機敏に対応したりとか、応用力を効かせたりする必要性もなくなってきます。そうなってくると、だんだん知的好奇心もなくなってきて、いつの間にか、身の回りのことも不自由になってきて、要支援・要介護へと、ゆっくりスライドしていく。そういうのが、大半のパターンなんです

総合事業の対象となるのは要支援の方あるいは事業対象者の方になりますので、上図の真ん中あたりに書かれているように手段的動作能力(IADL)がやりにくくなっている方が多いです。中には基本的動作能力(ADL)もままならない方もいらっしゃいます。そのような方々に対して、一つでも上の段階に戻ってもらう、理想的には社会的役割まで担ってもらえるようになることを目指して関わらせて頂いています。

そのために必要になるのは

❶ 気付き

❷ 体の変化

❸ 賞賛

❹ 意欲UP

かと思います。そのほかにもたくさんあるとは思いますが。

❶気付きについては私の仕事ではありません。地域包括支援センターの職員の方から「あなたはまだ良くなるよ」と言ってもらうところから始まると思います。高齢者は意欲低下、うつ傾向などの状態であることが多く、諦めている、諦めかけている方に対して、自分が良くなるのかどうか、気づかせてあげることが必要かと思います。

❷そして私のところに来ていただき通所C型(短期集中)を利用し始めて、運動や生活の工夫などで体や動きが変わることでそれが一つの成功体験となってやる気UP、継続性が高まると思います。

❸その小さな成功体験の積み重ねによって運動機能レベルや活動性、意欲が高まっていきます。その過程で幾度となく褒められることはとても大事だと思います。高齢者は褒められることに慣れていません。どちらかと言うと自分が育てた息子や娘に怒られることもあるかと。自分が変わったことを他の人に褒められるということは元気になる薬のようなものかと思います。

❹しかし、通所C型で元気になってもそれで終わりではありません。事業が終わっても元気でいて頂くために社会参加や趣味活動などに対する意欲をUPし、繋げることが必要と思います。そのためのSCは非常に重要なポジションになると思います。

上図に話を戻すと、知的能動性を高め、可能であればボランティアなどの社会的役割を担ってもらえるようになれば私も安心して卒業証書をお渡しすることができます♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?