【後編】社会課題解決とSDGsビジネスについて学ぼう・語ろう!―ウェビナーレポート

Hello, people.

ILY, で定期的に開催しているオンラインセミナーhub design night。

第4回は「社会課題解決とSDGsビジネスについて学ぼう・語ろう」

社会課題解決やSDGsへの向き合い方、SDGs領域での新規事業についてお話を伺った前編に続き、後編では資本主義の見直し、国際的な関心といったテーマについても、掘り下げていきたいと思います!

登壇者プロフィール

SDGsは資本主義と両立するのか

ーCOVID-19によって生活が大きく変わる中で、資本主義の見直しについての議論もされるようになりました。SDGsはこれまで資本主義社会が目指してきたものと矛盾する部分も出てくると思うのですが、そのあたりのバランスはどう考えればよいのでしょうか?

米田 経済学者のトマ・ピケティによって導き出された法則によると、資本主義社会では、資本によって得られる富は、労働で得られる富より成長が早いため、富める者は富み続け、格差は広がることが理論づけられています。一方、封建時代に遡ってみると、固定されたマーケットで権利性のビジネスを行っていたため、経済成長はしないものの、格差は減ったか横ばいだった、というデータがあります。

SDGsは、競争がある社会であっても「誰も取り残さない」ことを使命としています。だとすれば、これまでのような資本主義で目指してきたやり方でSDGsを実現させていくのは無理があり、変えていかなくてはいけないと思います。

葉葺 株主資本主義はもう終わるべきだ、と主張している学者さんもいますよね。

―社会や会社の目指すべき方向が問われているわけですね。

米田 実際、若手のベンチャーの中には、マーケットサイズを見ながら売上拡大を第一の目的として事業に取り組むのではなく、社会課題解決という使命がはじめにあり、市場分析でマーケットサイズが小さいことがわかっても、その中で展開していけばいい、と考える企業も出てきています。大企業は一定の雇用の維持など、さまざまな制約の中で行う必要があるので簡単ではないでしょうが、今まさに転換期にきていると感じます。

葉葺 SDGsを推進しながら経済成長させていくことは必要だと思うのですが、これまではそのために犠牲にしてきたことも多い。お茶を例にしてみると、生産コストを下げるために農薬を大量に使用したり、労働者を安い賃金や劣悪な環境で働かせたりしてきたわけです。SDGsはその犠牲を無視せず、適正値の中でやっていくということなんですよね。

ライフスタイルの変容が成功の鍵

―第一歩を踏み出そうとすると「SDGs警察」みたいな人たちもいて、何が正しい取り組み方なのか分からなくなってしまう、という声もあるのですが、陥りがちな失敗は何ですか?

米田 例えば脱プラスチックの動きでいうと、ストローを紙ストローに変えたら環境にいいかというと、紙ストローを作るには木を切らなくちゃいけないし、燃やせば二酸化炭素が出るので、微妙ですよね。エコバッグも200回くらい使わないと環境負荷の面でビニール袋に対して、優位性はないと言う意見もあります。だから、単にマテリアルやツールを変えただけだと、「これってSDGsとして正しい方向性なんだっけ?」とわからなくなってしまう。結局、ライフスタイルの変容というところに軸を置かなければSDGsの目標には近づけないんです。

葉葺 SDGsのモチベーションをどう維持していくかも課題となる点だと思います。COVID-19で多くの人が職を失っているわけですけど、経済が本当に大変になった時、自分以外のことにもきちんと目を向けられるか懸念されます。

米田 個人の利益の追求ではなくて、世界の最大公約数的な幸せを追求していくのがSDGsですからね。そのせめぎ合いなんです。ある意味、人類のモラルをあげようとする問題提起なのかもしれないですね。

後の世代に何を残していけるのか

葉葺 SDGsの考え方としてヒントになると思ったのが、般若心経の一節「色即是空」です。これは、簡単に言ってしまうと「全ては空である、何もない」ということです。さまざまな解釈ができる言葉なのですが、私はこれを知ったとき、ふと「どんなにお金持ちであっても、死んだ時には何も持って行けない。だとすれば、私たちは死んだ後に何を残していけるんだろう?」と思ったんです。SDGsの根本的な考え方ってそういうところにあるのかもしれない。

米田 確かに。これはSDGsの「あるある」なんですが、SDGsが叫ばれる前から社会課題の解決に取り組んできた企業はSDGsという言葉を使わず、サスティナビリティ(=持続可能な)という言葉を使っていたんです。これは「将来の世代のニーズを損なうことなく、現在の人たちのニーズを満たす」ということを意味しています。葉葺さんが言っていた「後世に何を残すか」ということと、通じる部分があります。

世界に目を向けることで、得られるヒントもある

―世界的関心度についても教えてください。

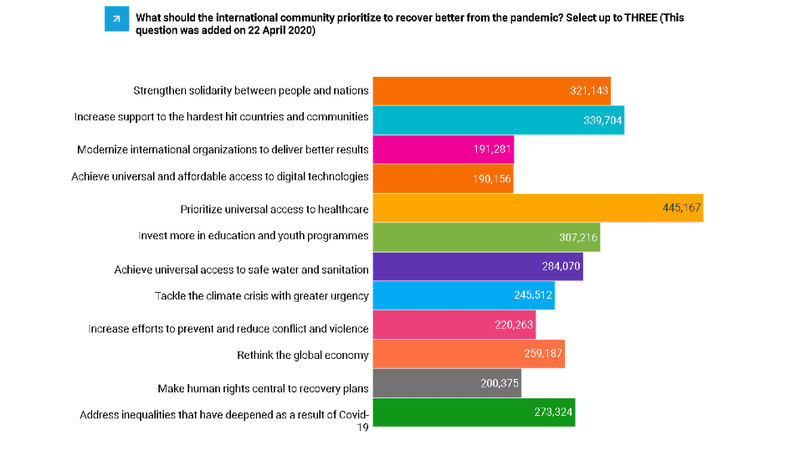

葉葺 国連では今、SDGs達成に向けたアンケート調査をHPで行っていて、回答結果も見られるのですが、とても興味深いです。

質問には「より長い目で見て、25年後にあなたが望む世界を思い描くとき、最も実現されていてほしいと思うことを3つ挙げてください」「グローバル・トレンドの中で私たちの未来に最も影響をもたらすものは何だと思いますか?」といったものがあるのですが、回答者の年齢によっても関心の対象は違うし、日本国内で感じる反応とは違ったものが意外に上位にくることもあります。

今はやはり、さまざまな項目の中でも特に、環境問題に対する関心度がとても高いと感じますね。また、それにともない「各国の協力が不可欠だ」と考えている人も、とても多いですね。COVID-19への対応についても同様です。

これを見ると、やはり日々の出来事、肌感覚で感じていることが人々のSDGsへの意識に影響しているとわかります。SDGsビジネスを考える時には、こういったところからもヒントが得られるかもしれません。

国連広報センターではSDGsを学べる子ども用のすごろくゲームもあり、さまざまなアプローチでSDGsの浸透をはかっています。英語も学べますし、一度ホームページを覗いてみるといいんじゃないでしょうか。

まとめ

SDGsビジネスには、取り組みを進めていくための知識が必要であるとともに、ムーブメントを起こしていく「イメージやノリ」も大切な要素である、という点がとても面白いですよね。

また、従来の資本主義社会で行われてきた、個人の利益を追求するやり方ではなく、社会の利益、あるいは後の世代に何を残せるかといった視点で、事業に向き合うことが求められています。

日本だけでなく世界にも目をむけて、企業、各セクター、個人がSDGsにどう貢献していけるのか、考えていきたいですね。

Thank you, we love you.

私たちILY,は、ロゴ制作やビジュアルデザインなどの”見た目のデザイン”にとどまらず、MVV策定や事業・サービスのコンセプト設計などの”コトのデザイン”もご提供しております。お気軽にご相談ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?