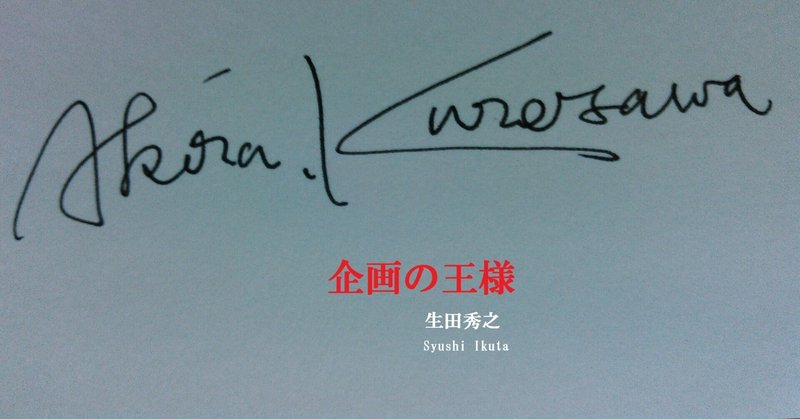

企画の王様

かつて、黒澤明監督がこんなことを言っていた。

「日本が欧米に比べ、一番劣っているのは、監督でも脚本家でも俳優でもなく、プロデューサーだ」

この短編小説は、映画の企画を実現する為に奔走する、そんなプロデューサーの奮闘を描いた物語です。

江島竜次は、映画が作りたくて大東映画に入ったのだが、彼が大東映画に入社した1975年当時、映画は斜陽産業と言われ、かつての輝きを失いつつあったので、テレビ部に配属になった。

彼は、プロデューサーになるや、次々とヒット作を制作し、業界人から、“企画の王様”と呼ばれるようになった。

(一)

その日、東京の空は雲一つない晴天に恵まれていた。

それは、硬骨に『日本の男』を演じ続けたその男を送るのにふさわしいシチュエーションだった。

その男、夏目竜太郎──。

人は、彼のことを、『夏竜』と親しみを込めて呼んだ。

江島竜次は、大東(だいとう)映画の本社のある日比谷の東京ミッドタウンから、社のハイヤーに乗り、夏竜の葬儀の行われる青山葬儀所へと向かっていた。

江島が夏竜の死を知らされたのは、三日前の夜だった。

その時彼は、品川プリンスホテルで開かれていた日本映画大賞の授賞式に出席していた。

最初に、夏竜の訃報を知らせてくれたのは、懇意にしている映画評論家の中川だった。

「江島さん、夏竜-----いや、夏目竜太郎さんが、さっき明和病院で亡くなったそうです」

「------」

いつかそういう日が来るとは思っていたが、いざその時が来ると、とっさに言葉が出なかった。

「101歳だったそうです。大往生というところでしょう」

「死因は------?」

そう聞き返すのがやっとだった。

「老衰だそうです」

101歳、老衰------その言葉が、江島の頭の中で反芻(はんすう)されていた。

生き切った------ということか。

江島は、その死因に安堵(あんど)するものを感じていた。

夏竜は、死の瞬間、思い残すことはなかったに違いない。それほど、彼の人生は充実しきっていた。

日本映画界、最後の大物スター、ラスト・タイクーン(大君)というところか。

それに引き替え、今、目の前で繰り広げられている映画賞の受賞者の面々の、なんと小粒なことか。これでは、まるで本番前のリハーサルかと勘違いしてしまうほどだ。

我々日本人が最後に見た映画スターは、『若大将シリーズ』の加山雄三かもしれない。それ以来、この国の映画界には、本当の意味のスターは存在しなかったといっていい。

彼ら俳優やタレントは、所詮等身大のアイドルであって、スターの持つ近寄りがたいスケールの大きさ、圧倒的存在感には程遠い。

車は、桜田門の交差点にさしかかっていた。

後部座席には、江島の横に、今日の葬儀委員長でもある、大東映画社長、小暮実が乗っていた。

「江島君、今日の葬儀には、姫宮蘭子も来るのか?」

小暮は、彼の特徴でもある大きな目を江島に向けて訊いた。

「ひょっとすると------」

確信はなかったが、願望を込めて江島は言った。

「いくつになる?」

「夏目さんとは、5つ違いですから、96歳です」

「そうか------もう、そんなになるか」

そう言って、小暮は窓外に目をやった。

姫宮蘭子が出席するかどうかは、今日の葬儀の一つの大きな話題となっていた。

かつて、夏竜全盛時代に、一番多く彼の相手役を演じたのが、かつての銀幕の大スター、姫宮蘭子だった。

今日は、彼女目当てに、大勢のファンやマスコミが来ているに違いない。

江島は、65歳になる今、大東映画専務という要職にあった。この地位を得ることができたのは、現社長の小暮や、前会長の矢野太郎のバックアップがあったからだ。

江島は、プロデューサー時代から、ことのほかこの二人に可愛がられていた。

江島のプロデューサー時代に培(つちか)った管理能力と、生まれついての度胸の良さを、大東映画は必要としていた。

江島たちを乗せた車は、青山通りに出て、赤坂見附にさしかかっていた。目指す青山葬儀所までは、もう5分足らずの距離だった。

「いつもながら、時代を彩ったスターの死に接すると、一つの時代が終わったと痛感するなあ------」

小暮が、自分自身に言い聞かせるように呟いた。

江島とて、小暮と同じ気持ちだった。芸能界だけでなく、スポーツの世界でも、自分たちの生きてきた時代の象徴ともいえるスターの死に直面すると、彼らが活躍していた全盛期と、その頃の自分の置かれた姿がオーバーラップする。

「一緒に仕事をした人間が、一人、また一人とこの世を去ってくと、自分の人生も終わりに近づいてきたと感じるなあ------」

小暮が移りゆく都心の風景を眺めながら、しみじみと言った。

「社長は、夏目さんに比べると、まだまだお若いじゃないですか」

「オレも、もう75だぞ。社長を長く続けすぎた。そろそろ、第一線から身を引く時がきたようだ。これからは、江島君、君のようにパソコンやスマホを自由に使いこなせる人の時代だよ」

確かに、小暮たちの世代が、時代の最先端の機器を使いこなすのは難しいかもしれない。

「こう世の中の移り変わりが早いと、わしらのような古いタイプの人間、今風に言えば、アナログというのかな------。それではついていけない時代になった。しかし、不思議だよなあ------。こんなに人間を取り巻く技術は進歩したのに、肝心の人間は、そんなに成長していないんじゃないのか? なあ、江島君」

「はい------」

「映画界だって、夏竜や姫宮蘭子のような、大スターがとんと出てこない。江島君、何故だ?」

「時代じゃないですか? 人が時代を作るんじゃない。時代が人を作るんだと言われてますから------」

江島の率直な意見だった。

「うむ------。若者に支持されるアイドルは何人もいるが、世代を超えて支持される大スターという者がいない。石原裕次郎、加山雄三あたりが、スターと呼べる最後だろう」

「はい、同感です」

「俳優だけじゃない。映画監督も、黒澤明や木下恵介以後、彼らを越える、あるいは匹敵する監督は、一人も出てこなかったからな」

「それは、映画界に監督を育てる力というか、かつての勢いがなくなったからじゃないですか?」

「うむ------。それは、言えるな。しかし、テレビだって、倉本聰、山田太一、早坂暁といった御三家と言われたシナリオライター以後、彼らを越える、あるいは匹敵するシナリオライターは出現しなかったぞ。それは何故だ?」

そのことは、映画部に異動になる25年前まで、長年テレビドラマを作ってきた江島も痛感していたことだった。

当時、シナリオライターを育てる学校は、テレビドラマ全盛を反映して、雨後の竹の子のごとく、あちらこちらにあったし、新人を発掘するシナリオコンクールも、各テレビ局や団体主催のコンクールが乱立していた。が、小暮の言う、御三家に匹敵するシナリオライターは、出現していなかった。

車は、赤坂見附を通過し、右に東宮御所の緑を見ながら、青山通りの上り坂をゆっくりと上がっていった。青山葬儀所までは、もうすぐだ。しかし、車が青山一丁目の交差点に近づくと、急に道が混み始め、渋滞に巻き込まれた。

「事故でもあったのか?」

小暮が、苛立たしそうに呟いた。

前方に見える青山一丁目交差点付近に、赤色灯を回したパトカーが止まっていた。

「単なる渋滞じゃないですか? 白バイが出て交通整理してますから」

中年の人のよさそうなハイヤーの運転手が、前方を見たまま言った。

青山一丁目交差点近くに、ハイヤーが近づいた時、ハイヤーの運転手が窓を開けて、数人出ている若い警官に、声をかけた。

「事故ですか?」

「いや、この先の青山葬儀所で、大きな葬儀があるらしく、そこまでの道が参列者の車で渋滞しているんですよ」

「ああ、夏目竜太郎の葬儀でしょう。我々もそこに向ってるんですよ」

江島が、後部座席の窓を開けて言った。

「夏目竜太郎? 誰ですか、その人。政界か経済界の人ですか?」

若い警官は、夏目竜太郎の名前を知らなかった。無理もない。夏竜が最後に表舞台から去って、もう25年も経っているのだ。その頃、この警官は、まだ生まれていなかったかもしれない。夏竜など知る由もない。

「間に合うのか?」

小暮が、心配そうに言った。

「あと5分待って、動かないようでしたら、歩いて行きましょう」

助手席に座った社長秘書の鈴木が、腕時計に目を走らせながら言った。

江島も不安になり、腕時計に目をやった。10時5分を回ったところだった。

ここから青山葬儀所までは、毎日5キロのジョギングをやっている江島の足なら、10分もあれば行ける距離だが、運動不足で肥満体形の小暮の足では、20分以上はかかると思われた。

葬儀の打ち合わせや、遺族、参列者への事前の挨拶(あいさつ)回りなどを考慮に入れると、遅くとも葬儀の始まる11時に合わせて、10時半には会場に到着しておきたかった。

しかし、5分が経過した頃、渋滞が解消したのか、急に車の流れが早くなった。

青山葬儀所に着くと、予想を上回る大勢の参列者で溢れかえっていた。マスコミの数も、予想をはるかに超えていた。

日本映画界最後の大君(たいくん)、ラスト・タイクーンと呼ばれた男の最後にふさわしい晴れ舞台だと、江島はうれしかった。

葬儀所の式典の真正面には、菊の花に囲まれた夏竜の遺影が微笑んでいた。

「江島君、やっと私の人生も、クランクアップしたよ」

と、その顔は言っているように江島には思えた。

夏竜と初めて会ったのは、忘れもしない、今から25年前のことだった------。

(二)

「江島君、映画部へ異動するんだって------」

背後で聞き覚えのある声がしたので、振り返った。

白髪まじりの、60年配の男が立っていた。銀縁メガネにスーツ姿のよく似合う、都会的センスにあふれた紳士だった。

「高柳さんじゃないですか。お久しぶりです」

「残念だな。君とは、また、一緒に仕事をしたいと思っていたのに」

良質のテレビドラマを作って定評のあるテレビドラマ制作会社、高柳プロダクション社長、高柳透だった。元々は、東洋テレビのプロデューサー兼ディレクターだったが、自分たちの作りたいドラマを制作したいと、定年前に有志と共に独立して、制作会社を立ち上げた。

「もう映画の時代は終わったんだよ。斜陽を通り越して、落日なんだよ。何も好き好んで、君のようなやり手のプロデューサーが、映画部へ転向することはないだろう。もし、映画部でうまくいかなくなって、大東映画に居づらくなったら、いつでも僕に声をかけてくれ。君だったら、チーフプロデューサーで迎える用意はあるよ」

高柳の言葉はうれしかったが、江島には抑えがたい映画への憧れ、思い入れがあった。

高柳の言ったように、映画が斜陽でなく落日ならば、今一度、映画という陽を朝日として昇らせてやろうと、江島は思っていた。

『勝負強い魚は、流れに逆らって泳ぐ』という言葉を、密かに座右の銘にしていた。

元々、江島は、映画が作りたくて、大東映画に入ったのだが、彼が大東映画に入った頃、映画は斜陽産業と言われ、かつての輝きを失いつつあったので、テレビ部に配属になった。

テレビ部に配属になった江島が、最初にやらされたことは、小説や漫画を読み、企画書を作ることだった。

野球の格言に、『バットを振らなきゃ、何も始まらない』というのがあるが、この業界も、企画が通らないことには、何も始まらない。

元々、読書好きで文章力のあった彼は、企画の通過率は、"センミツ"、千に三つと言われる狭き門にもかかわらず、百に三つ、十に三つと言われるぐらいの通過率だった。その彼の特異な才能に目をつけたのが、当時大東映画のテレビ制作部長小暮だった。

企画を通すことが最も重要な仕事であるプロデューサーとして、江島が一本立ちするのに、さして時間はかからなかった。

彼はプロデューサーになるや、次々とヒット作を連打していった。やがて、そんな江島のことを、業界人たちは、“企画の王様”と呼ぶようになった。

しかし、江島がテレビ部で実績を上げれば上げるほど、映画部への異動の道は遠のいていった。

<自分で、自分の首を絞めてしまったかな------?>

と思ったが、テレビ制作自体、放送翌日には、視聴率というバロメーターで、世間の評価が分かるので、それはそれで面白かった。

しかし、映画部異動のチャンスは思いがけないところからやってきた。

「江島君、君は、豊泰洋行(ほうたいようこう)の瀬木会長を知っているのか?」

小暮制作部長からの電話だった。

豊泰洋行------どこかで聞いたことのある名前だったが、すぐには思い出せなかった。

「ほら、中国との取引で大きくなった総合商社の豊泰洋行だよ。最近、衛星放送にも進出し、関東テレビを買収しようとして話題になっている」

「ああ、その豊泰洋行なら知っています。でも、会長の瀬木さんとは面識がありませんが------」

「それがな、さっきうちの矢野社長から電話があって、その瀬木会長が君に会いたいので、私と二人で、今夜、赤坂の料亭“福満”(ふくみつ)へ来てくれと言うんだ。矢野社長も来るらしい」

江島は、テレビ部の所属なので、大東映画の本体である映画部への出入りがなく、そのトップである矢野社長とも会ったことがなかった。

「何か、心当たりはないか?」

小暮も矢野社長から詳しいことを聞かされていないらしく、江島に探りを入れてきた。が、江島にはまったく心当たりがなかった。

「まさか、関東テレビの買収の件じゃないでしょうね?」

「うむ------当たらずとも遠からずかもな。うちも豊泰洋行と組んで、参戦しろってことか?」

衛星放送の立ち上げで、このところ、テレビ局は戦々恐々としていた。

豊泰洋行が、関東テレビに目をつけたのには、理由があった。

関東テレビは、東京に本社のあるキー局ではあったが、他のキー局である中央テレビや東洋テレビと違い、関東ローカルと揶揄(やゆ)されるほど、ネットワーク局が20と少なかった。

他のキー局は、大手の新聞社が大株主で、経営基盤がしっかりしていて、おいそれと買収できるものではない。

その夜、江島が赤坂にある料亭“福満”に着いたのは、矢野に指定された六時十分前だった。が、矢野も小暮ももう来ていて、江島が部屋に入ると、二人は何やら深刻な顔で話し合っていた。

「遅くなってすいません。撮影が押してたもので。テレビ部プロデューサーの江島竜次です」

江島は、正座して、正面に座っている矢野社長に深々と頭を下げて、初対面の挨拶をした。

「ほーう、君が江島君か。噂はかねがね聞いているよ」

「はい、恐縮です」

一介のテレビ部のプロデューサーが、料亭で社長に対面することなど、めったにあることではない。江島は緊張しまくっていた。

江島が小暮にうながされて、彼の隣の席に座ると、

「江島君、どうやら瀬木会長の話は、さっき電話で話したこととは違うらしいぞ」

「関東テレビの買収の件ではないのですか?」

「うむ、今、矢野社長から聞いたんだが、映画製作の件らしい」

「映画製作ですか------? でも私は、テレビ部のプロデューサーですが-----」

そう答えて、小暮の隣に座っている矢野社長の顔を見ると、矢野の目と合った。

「江島君、君は、元々、映画を製作したかったんだそうだね」

「はい、そのつもりで大東映画に入ったのですが、今は映画の時代じゃない、テレビの時代だと言われまして」

「そうか------。実はね、豊泰洋行の瀬木会長が、夏目竜太郎と姫宮蘭子を使って、作りたい映画があるそうなんだ」

と、矢野社長が言いかけた時、襖が開いて、女将に案内されて、80代ぐらいの白髪の紳士が入ってきた。それが豊泰洋行会長、瀬木泰三だった。

瀬木が座椅子に座ると、一緒に部屋に入ってきた若い女が、部屋の隅に座った。瀬木の秘書だと思われた。

「瀬木です。お呼び立てして申し訳ない」

と言って、名刺を差し出し、矢野社長、小暮、江島に渡した。彼らも、それぞれ名刺を瀬木に渡した。

「涼子、君も名刺交換しなさい」

と言われ、若い女が名刺を渡した。

『ライター 瀬木涼子』と書かれていた。

「瀬木さんと言われると、会長のお身内の方ですか?」

そう訊いたのは、小暮だった。

「社長をやっている私の長男の娘です。まあ、私からみれば孫娘ですがね」

「よろしくお願い致します」

と、その孫娘は頭を下げた。育ちのよさそうな、清楚できれいな娘だった。

「彼女は、私らと違って、テレビを見て育った人間です。彼女に、映画を作りたいんだが、誰かいいプロデューサーを知らないかと訊くと、江島さんの名前を教えてくれたんですよ。テレビドラマでは、ナンバーワンのヒットメーカーだそうですね」

「恐縮です」

と言って、江島は部屋の隅に座っている涼子を見た。

涼子は、江島を見て軽く頭を下げた。澄んだきれいな目をしていた。

「ライターといいますと、小説ですか?」

小暮が訊いた。よほど、この孫娘に興味があるらしい。

「いえ、フィクションではなく、ノンフィクションを書いています。今、かつての映画のスターのその後を、当時と現在の世相を絡(から)めて書こうと思っていたら、おじい様が、夏目さんと姫宮さん出演の映画企画を考えていると言うので、是非、その企画に私も参加させてほしいと頼み込んだのです」

「ほ~う、一石二鳥というわけですね。さすが、会長のお孫さんだ」

「そのノンフィクション、もう題名は決まってるんですよ。これがなかなかいいんですよ」

瀬木会長が、うれしそうな顔で言った。

「ほ~う、なんという題名ですか?」

矢野が、興味津々という顔で訊いた。

瀬木が、「聞いて驚くなよ」というように、自信を持って言った。

「『銀幕の彼方』です」

「ほ~う、『銀幕の彼方』------。これはまた、的を射たいい題名ですな。センスがいい」

矢野が、涼子の顔と瀬木会長の顔を交互に見て、感心して言った。

「『銀幕の彼方』------ですか。こりゃあいい! 江島君、そのまま映画の題名にも使えそうだな」

小暮が、江島の顔を見て言った。

「はい、『舞踏会の手帳』スタイルでやれば、傑作ができますね」

「私は、ドキュメンタリーにして、テレビ局に企画を売り込もうかと思ってるんです。江島さん、その時は、プロデューサーをお願いします」

「うん、いいかもしれませんね。NHKスペシャルなんか、ピッタリじゃないですか」

「でしょ、でしょ!」

涼子が、我が意を得たりという顔で切り返した。

「これ、涼子」

と、その馴れ馴れしい物言いを瀬木がたしなめた。

「すいません。つい調子に乗りすぎて」

と、涼子はペコリと頭を下げた。

その仕草が、悪戯を咎(とが)められた子供のようで可愛かった。

その時江島は、涼子とは何か馬が合いそうだと思った。

瀬木会長の提案した映画のアイデアは、意外なものだった。

「私が今の事業を立ち上げた頃、映画は娯楽の王様でした。中でも完全懲悪主義の時代劇全盛、当時はチャンバラ映画と呼ばれていました。その時の大スターが、夏竜こと、夏目竜太郎さんでした。そして、その相手役は、いつも姫宮蘭子さんでした。彼らを使ってもう一度、時代劇を作ってもらえないでしょうか。製作費はいくらでも出します。涼子、企画書をお見せして」

涼子が、傍らに置いたクラッチバッグから、A4用紙の束を出して、矢野社長、小暮、江島にその企画書を渡した。

表紙には、『剣聖』と題名が大きく書かれていた。

ストーリーは、宮本武蔵が、柳生の里で柳生石舟斎(やぎゅう・せきしゅうさい)に教えを乞(こ)うて、剣の道に開眼し、最後に巌流島で佐々木小次郎を倒すまでの物語だった。今までの宮本武蔵物と違うのは、柳生石舟斎との出会いに焦点を絞ったところだった。

登場人物表には、柳生石舟斎が夏竜、その妻が姫宮蘭子、主演の宮本武蔵は、王英雄(ワン・ヒーロー)と書かれていた。

「確かにストーリーは面白いですが、夏竜も姫宮蘭子も、引退して所在が分からないのでは------。それに王英雄といえば、ハリウッドからもオファーがあるという、中国、いやアジアを代表する売出し中のスターですよ。そう簡単に出演を承諾しないでしょう。それに中国人に宮本武蔵は、言葉のこともあり、無理でしょう」

そう言ったのは、小暮制作部長だった。

「部長、そうとも言えませんよ。彼は、お母さんは中国人ですが、お父さんが日本人で、日本語が喋れますし、カンフー、空手、柔道、ボクシング、剣道とあらゆる武術に精通しているそうですよ」

「なんだ、江島君、王英雄のこと詳しいんだな」

「はい、以前、2時間ドラマの主役でオファーしたことがあるのですが、スケジュールが合わなくて断られました」

「実は、彼のお父さんの経営する会社が、うちの香港支社と取引がありまして、出演の承諾はもらっています。涼子、契約書をお見せして」

涼子が、クラッチバックから出演承諾の契約書を出して、皆に見せた。

「ほ~う、それは、手回しのいいことで------」

と驚きの声をあげたのは、小暮だった。

「しかし、王英雄が宮本武蔵とは、意外なキャスティングですな。それだけでも、集客力が見込まれる。さすが、厳しい経済界で生きてこられた瀬木さんらしい発想ですな」

と、矢野社長も感心して言った。

「いや、いや、私の発想ではないんですよ。ここにいる孫娘に、宮本武蔵は誰がいい? って訊いたら、おじいちゃん、今の日本に宮本武蔵のできる俳優なんていないわよ。しいて言えば、アクションが得意な、香港スターの王英雄がいいんじゃないのって言われましてね」

「ほ~う、そうでしたか。我々には思いつかないキャスティングだ。うちの会社にも、プロデューサーとして欲しいくらいだ。なあ、江島君------」

そう言って、話を振ったのは、矢野社長だった。

「はい、現代劇ならいざ知らず、日本の時代劇に香港スターを使うなど、まず思いつきません」

「私は、若い頃、夏竜さんがやった宮本武蔵を見ました。お通さんは、姫宮蘭子さんでした。まるで、本物の宮本武蔵を、墓場から掘り起こして連れてきたのではないかと思ったほど、はまり役でした」

当時を懐かしむように、瀬木が目を細めて言った。

「はい、夏竜の殺陣(たて)は、日本一でしたからな」

矢野が、当時を思い出すように言った。

「一乗寺下がり松の決闘は、実にリアルで、迫力満点でした」

瀬木が、同調して言った。

「その二人が、柳生石舟斎夫婦をやるというだけで、日本のマスコミ連中は、大騒ぎでしょう。うん、これはいけるかもしれない」

矢野社長は、映画の全盛期の現場を知っているだけに、映画に対する思い入れは、人一倍強かった。彼はプロデューサー時代には、“喧嘩矢太郎”と言われ、会社の上層部と衝突してでも、強引に企画を推し進め、次々と大ヒット映画を製作していた。

「しかし、社長。夏竜も姫宮蘭子も所在が分からないのでは------?」

小暮が心配そうに訊いた。

「うむ------」

と唸って、矢野は腕組みして考え込んでしまった。

「二人とも、大スターですよ。テレビの人気タレントや、アイドル歌手と出演交渉するほど、簡単じゃないでしょう?」

テレビとはいえ、制作部長として、今の現場の状況をよく知っている小暮が、心配そうに言った。

「そうだ! 鎌倉に、私の先輩で老沼という人がいる。江島君も、名前ぐらい聞いたことがあるだろう?」

『老沼正一』------映画のプロデューサーを志す者なら、この名前を知らない者はいない。カンヌやベネチア映画祭でグランプリを取った映画のプロデューサーであり、大東映画を“世界のダイトー”にした国際的プロデューサーだった。映画の全盛期が終わるとともに、彼の名も表舞台から消え、今や伝説上の人物だった。

「老沼さんなら、二人の居所を知っているかもしれない。二人をスターに育てた人だからな」

矢野に渡された古ぼけた名刺には、『大東映画プロデューサー 老沼正一』と書かれ、裏に自宅の住所が、枯れた字で書き込まれていた。

「私の紹介だと言えば、会ってくれる筈だ」

矢野の、外見のいかつさに似合わぬ心遣いがうれしかった。

「江島さんは、夏竜や姫宮蘭子の映画を見たことがあるのですか?」

瀬木が、心配そうな顔で訊いた。

「はい、お二人の出られた時代劇は、子供の頃、夢中で見ていました。それに、姫宮さんの現代劇は、学生時代に、名画座で見ました」

江島が大学に通っていた頃、まだ映画は名画座でしたたかに生き残っていた。地方から東京に出てきて、テレビを持っている学生は少なかった。もちろんビデオなどなかった時代だ。

夏目竜太郎は剣豪スターとして、少年時代からよく知っていたが、姫宮蘭子の出演した現代劇映画に出会ったのは、この名画座であった。彼女がテレビには一切出ず、映画の衰退と同時に、ある日突然銀幕から姿を消し、“幻の大女優”と言われていたのは、江島も知っていた。

「今の映画界に一番欠けているのは、瀬木さんのお持ちになっている、映画に対する情熱、冒険心かもしれません」

小野社長が、尊敬の眼差しで言った。

「いや、門外漢の私の企画に賛同して下さって、感謝しています」

そう言って、瀬木は深々と頭を下げた。

「いや、いや、瀬木さんのお陰で、久しぶりにワクワクしています」

矢野の中に、現場の埃(ほこり)を吸って、たたき上げてきた活動屋魂が、ふつふつと甦っているようだった。

「ついでと言ってはなんですが、江島さん、夏竜さんと姫宮さんを探すのに、孫娘を同行させてやってもらえないでしょうか?」

「お願いします。そのプロセスを、そのままノンフィクションで書きたいんです」

「いいですとも」

江島に、異論はなかった。むしろ、こんな美しい娘と一緒に仕事ができると思うと、心が躍った。

それにしても、映画部異動のきっかけが夏竜とは、何という巡り合わせだと江島は不思議だった。実は、彼の名前は辰年生まれで、次男という理由だけではなく、夏竜の大ファンだった父親がつけたものだった。

数日後、江島は涼子の運転するミニクーパーで、鎌倉にある老沼邸を訪れるため、第三京浜を突っ走っていた。

運転する涼子のミニスカートから伸びた健康的な足が、眩(まぶ)しかった。

<若いって、いいなあ>と思ったが、むろん口に出して言えることではない。

久しぶりに来る鎌倉であった。鎌倉は、江島の生まれ育った瀬戸内の漁師町を思い出させてくれた。瀬戸内の女性的な穏やかな海と違い、地平線の見える太平洋の男性的な海は雄大だった。

海の見える風景は、人の心を落ち着かせる。江島は、まだ20代の頃、仕事や私生活で行き詰ったり、悩み事があると、電車に乗って、よくこの海を見に来たものだ。一人砂浜に座って、海を見ながら波の音を聴いているだけで心が洗われた。

その頃、江島はある女優と別れたばかりで、傷ついた心を癒(いや)すために、急に故郷の穏やかな海が見たくなったのだった。その女優は、アイドル歌手から女優に転向して成功した女だった。女優に転向させたのは、江島だった。その女をスター女優にしようとした、プロデューサーとしての職業的野心は、いつしか恋に変わっていた。

女は恋に恋しているような、どこか投げやりな感覚的で野性的な女だった。それが、テレビ業界という、組織の中の管理社会にいた江島をひどく惹きつけた。

その女としばらく同棲していたが、女は、『自由になりたい』というたった一行の短い書置きを残して、江島のもとを去って行った。幸い、江島と彼女の関係を知る者は誰もいなかった。

女は、しばらくして名のある野球選手のマンションから出てくるところを、写真週刊誌にスクープされてしまった。

江島は、女の自由奔放な行動に、自尊心を痛く傷つけられてしまった。

以後、女はテレビから姿を消した。

江島も、彼女をスターに育てようという情熱は失くしていた。もう二度と女優には、職業的意識を越えた感情は持つまいと思った。

老沼正一の家は、江ノ電長谷駅から車で2分ほど行った閑静な住宅街にあった。この古都鎌倉によく似合った、木造二階建ての純日本風の瀟洒(しょうしゃ)な作りであった。

あいにく老沼は留守だった。

やはり、電話でアポをとって来るべきだったかなと、江島は少し後悔した。が、これがいつもの彼の交渉スタイルだ。タレントに出演依頼をする時、会う前に電話をすると断られる確率が高いことを、テレビ部のプロデューサーとして、何度も経験していた。実際に本人なりマネージャーに会って、直接話した方が、たとえ一旦断られても、交渉成立の確率が高い。直接会って、まずは自分を売り込むことだ。

「今、犬の散歩に出ていますので、もうすぐ帰ってくると思います」

と、老沼の妻和子が言って、部屋に案内された。

老沼の妻は、昭和20年代の映画女優が、そのまま年老いたような、白髪の上品な婦人であった。

「矢野さんは、お元気ですか?」

「はい」

と江島が答えると、

「矢野さんも、昔、主人の下で働いていた頃は、よくここへいらしてたんですよ。撮影所が近(ちこ)うございましょう。よく遅くまで主人とお酒を飲んで、泊まってらっしゃったんですよ」

和子は、昔を懐かしむように、うれしそうに言った。

「そうですか------」

と江島は、相づちを打った。

「主人が会社を辞めてから、一度おみえになったきりでございますわ。社長になられて、お忙しいのでしょうね。矢野さんに一度いらっしゃるように、おっしゃって下さいまし」

「はい」

「ほんと、会社の方が、ここにおいでになったのは、何年ぶりでございましょう」

和子は、江島の訪問がよほどうれしかったとみえ、饒舌(じょうぜつ)であった。

どうやら、ここに住んでいるのは、老沼と和子の二人だけであるらしかった。他の人の気配が感じられなかったし、老夫婦二人の暮らしらしく、無駄な飾り気が一切なかった。

外で、犬の吠える声が聞こえた。

「あっ、帰ってきたようですわ」

和子が立ち上がって、部屋を出ていった。

「夏目さんや姫宮さんの居所を知っているといいですね。でも、足がしびれました」

と、涼子が言ったので、

「わたしもです」

と笑いながら、江島と涼子は正座していた足を伸ばした。

江島は、老沼の名前はよく知っていたが、顔は知らなかった。現役時代から、極端に表舞台に出ることを嫌う男だった。

伝説的プロデューサーが、どんな人物なのか、江島は、同じプロデューサーとして興味があった。

廊下を歩いてくる足音が聞こえてきた。

江島と涼子は、すかさず正座し直し、その伝説的プロデューサー、老沼正一の登場を待った。

障子がさっと開けられ、老人が、和子を従えて入ってきた。

老人とは思えない生気のある鋭い眼差しで、江島と涼子を一瞥(いちべつ)し、二人の前に正座して座った。その一連の動作は、まるで古武士のように無駄がなかった。

「わたしが、老沼です」

これが、初めて見る伝説の映画プロデューサー、老沼正一である。

江島の頭の中に、老沼が製作した数々の名作映画が、走馬灯のように一瞬に駆け巡った。

矢野社長の話では、今年80歳ということであったが、目の前にいる老沼は、このまま背広を着、ネクタイを締めれば、一国の首相が務まるほどの貫録と威厳を備えていた。

「大東映画の江島と申します」

名刺を渡したが、この大先輩の前では、自分が小さく感じられた。今までは、自分は、テレビで最高視聴率記録を塗り替えたドラマを制作したプロデューサーだという自負があったが、老沼の前では、所詮それはテレビのことなのだ。映画の世界では、まだ第一歩も踏み出していないのだと思うと、とても大東映画のプロデューサーですとは言えなかった。

「瀬木涼子と申します」

と、涼子も名刺を渡した。

「プロデューサーとライターの方が、わたしに何の御用ですかな?」

老沼は、二人の名刺から目を離して、江島と涼子の顔を不思議そうに見詰めた。それは、とても現役を退(しりぞ)いたプロデューサーの目とは思えないほど鋭い眼差しだった。

「わたしはもう、過去の人間ですぞ。現役のあなた方には、もう用はない筈じゃが------」

と、その眼は無言で問うているようであった。

江島は一瞬、用件を話せば、「バカ者─! 人を頼るんじゃない」と、一喝されるのではないかと、弱気になる自分を感じた。しかし、ここまで来た以上、引き下がるわけにはいかない。

「は、はい、今度の映画に夏目竜太郎さんと、姫宮蘭子さんに是非ご出演願いたいのですが、お二人の所在が分からなくて困っています。老沼さんなら、ご存知ではと、お伺いした次第です」

一気に、用件を老沼にぶつけた。

「うん------? 夏竜と姫宮蘭子を映画に------」

江島の顔をまじまじと見つめる老沼の顔は、予想に反して、狐につままれたような不可解な顔であった。

「江島さんが、プロデューサーをなさるんですか?」

「はい------」

と答えて、江島は老沼の次の言葉を息を殺して待った。

江島の目と老沼の目が激しく交錯した。------と突然、老沼の目が和らぎ、大声で笑いだした。

「おかしいでしょうか------?」

「いや、失礼。あんまり意外な話で------」

老沼の顔は、一旦は真剣な顔に戻ったが、またしても大声を出して笑い始めた。

「おい、夏竜と姫宮君を映画にだって------」

老沼が、傍らに座っている和子に同意を求めると、和子も口を手で押さえ、上体を揺らしながら笑った。

江島は、二人の反応が意外だった。

「いや、失礼、失礼------」

老沼が、手の甲で涙を拭きながら言った。

そんなに自分の言ったことがおかしかったのかと、江島は不可解だった。こんなことで笑う老人の感性が分からなかった。

「また、どうして今頃になって、夏竜と姫宮君を引っ張り出すんです?」

老沼の目は、多少批判的でさえあった。

「スターだからです──」

江島は迷うことなく、きっぱりと答えた。

「スター------?」

老沼は、その言葉をまるで初めて聞くように、怪訝な顔で反芻(はんすう)した。

「はい、お二人が映画スターだからです」

江島は追い討ちをかけるように言い放って、老沼の目を見た。江島の真剣な眼差しを見詰め返した老沼の目は、もう笑ってはいなかった。

「老沼さんは、今の日本に映画スターがいるとお思いですか?」

江島は、自分が今一番疑問に思っていることを、この尊敬する大先輩にぶつけてみた。

案の定、「うむ------」と老沼は、腕組みをして考え込んでしまった。

「そう言われてみると------いませんな」

老沼の口からは、江島の予想していた通りの答えが返ってきた。老沼の傍らに座って、黙って聞いていた和子まで、

「そうでございますわねえ------」

と、同調して言った。

「今度の映画には、どうしてもスターにご出演願いたいのです」

江島は、最後の楔(くさび)を打つように力強く言った。

「で、そちらのお嬢さんがシナリオを書かれるんですか?」

「いえ、私は、ライターといっても、シナリオではなく、ノンフィクションの方で、今回、昭和20年、30年代の映画全盛時代に活躍したスターの人を訪ねながら、あの時代をノンフィクションとして描きたいと思いまして」

「ほう、そりゃあ、面白そうだ」

「題名も決まっています。『銀幕の彼方』です」

「『銀幕の彼方』------『虹の彼方、オーバー・ザ・レインボー』じゃなく、『オーバー・ザ・スクリーン』か------うん、シャレたいい題名ですな。そのまま映画の題名でも使えそうだ」

「うちの矢野社長も、同じようなことを言っていました」

「ああ、そう。で、この映画の企画書はお持ちかな?」

老沼は乗ってきた。

<やった──!>と、江島は心の中で喝采をあげた。

待ってましたとばかりに、江島の隣に座っていた涼子が、クラッチバッグから、企画書を出して老沼に手渡そうとして、足のしびれからその場にひっくり返ってしまった。

<この娘、美形にかかわらず、意外とドジなんだ>

と、江島は笑ってしまった。

「お平(たい)らになさってください」

と、老沼が笑いながら言った。

和子も、「ほ、ほ、ほ------」と口に手を当てて笑っていた。

江島も足がしびれていたので、正座を解いて胡座(あぐら)をかいた。涼子はミニスカートなので、胡座をかくわけにもいかず、両足を横にずらして座った。

老沼は、涼子から受け取った企画書を読み始めた。

江島は目を閉じ、これから先のことに思いを巡らしていた。

目を閉じると、今まで緊張して気がつかなかった池にそそぐ水のせせらぎの音や、鳥の鳴き声まで聞こえてきた。

庭の鹿威(ししおど)しが、時々正確に時を刻むように、カタンと小気味よい音を立てていた。

江島が目を開けると、目の前に、正座して背筋をピンと伸ばし、真剣な眼差しで企画書を読んでいる、古武士のような老沼の姿があった。その横では、和子が目を閉じて、こっくりこっくりと、船を漕(こ)いでいた。

江島は、この二人の対照的な姿を見て、何故か似合いの夫婦だと思った。この老夫婦の今日までの歳月を思った。その時ふと、田舎にいる年老いた両親を思い出していた。

祖父が満鉄(南満州鉄道株式会社)に勤めていた関係で、父は満州(現在の中国東北部)で生まれ育った。

第二次世界大戦中は、北朝鮮の清津(チョンジン)にある日本の羅南(らなん)陸軍病院で、軍医大尉をやっていた。その後、3年間捕虜生活を送り、実家のある広島県呉市に帰ってきて、開業医を営んでいた。

土地柄、ヤクザの多い町で、ヤクザ同士の抗争が絶えなかった。その度に、外科医である江島の家に、患者が運び込まれてきた。が、ヤクザの常で治療費の支払いが悪かった。最初は看護婦さんが集金に行っていたが、回収できないまま、スゴスゴと帰ってくることが多かった。女を集金に行かせるなど、狼の群れに、羊を使いにやるようなものだ。そこで、白羽の矢が立ったのが、当時小学生だった江島だった。

「ひょっとしたら、子供が行けば、同情して払ってくれるかもしれん。竜次、お前、行ってこい」

親父は、冗談半分で言ったのかもしれない。しかし、江島は本気にして、

「回収してきたら、1割くれるんなら、行ってもええよ」

と、要求した。

『栴檀(せんだん)は双葉(ふたば)より芳(かんば)し』とはよく言ったもので、江島は、子供の頃から交渉事に長(た)けていた。

江島がヤクザの事務所に行くと、タバコの煙が充満する部屋で、彼らは将棋を指していた。もちろん賭け将棋だ。

将棋に心得のある江島が、大人たちの間から覗くと、江島の前に座っている60年配の男が、今まさに詰まされる寸前に追い込まれていた。

「おじさん、ここ、金を指したら勝てるよ」

江島は、ここがヤクザの事務所だということをすっかり忘れて、こともあろうに、ヤクザの怖いおじさんに、アドバイスをしてしまっていた。そのおじさんは、言われるままに金を指した。

これで一気に形勢逆転。そのおじさんに勝ちが転がり込んできた。

「組長、知っとる子ですか?」

真向かいに座っていた、対戦相手の苦み走った眼光鋭い40代半ばの男が言った。

「いや、知らん。お前、見かけん顔じゃが、どこの子じゃ?」

組長と言われたおじさんが、振り返って訊いた。

「これは、これは、挨拶が遅れました。お控えなすって、お控えなすって。わたくし、生まれも育ちも、安芸の国、呉でござんす。瀬戸内海で産湯(うぶゆ)をつかい、姓は江島、名は竜次。人呼んで、エジリュウと発します」

と言いたいところだが、子供が本物のヤクザに対して、それを言っちゃあ、おしめえよ。ボコボコにされるのは目に見えている。

「江島医院から、集金に来たん」

江島は、バカ正直に答えてやった。

「江島医院から、集金------? こんなあ、なに言うとるんじゃ?」

と、組長と呼ばれたおじさんは、あきれた顔で江島を見た。

「おじさん、僕が将棋に勝ったら、たまっとる治療費代、払(はろ)うてや」

「ほうか、坊主、お前、子供のくせに、ヤクザとさしで勝負するたあ、ええ度胸しとるのう。テッちゃん、この坊主と勝負したれ。この坊主が勝ったら、払(はろ)うちゃれや」

組長が、笑いながら言った。

何が起きるか分からないのが人生だ。

こうして江島は、はからずも集金に来たのに、将棋を指す羽目になってしまった。

しかし、テッちゃんと呼ばれたおじさんは、思ったほど強くなく、30分もしないうちに江島が一方的に勝った。

もちろん仁義に厚いヤクザのおじさんが、約束通りたまった治療費代を支払ってくれたことは言うまでもない。

「坊主、お前、強いのう。誰に教えてもろうたんじゃ?」

おじさんは、興味津々という顔で訊いた。

「お父ちゃん」

「お父ちゃん、医者のくせに、なんで、将棋が強いんじゃ?」

「うん、戦争が終わって、捕虜になっとって、そこの収容所で、やることがないけん、木で将棋の駒やマージャンのパイ作って、やっとった言うとったよ。そこに将棋のプロの人がおって、教えてもろうたんじゃと」

「ほうか、お父ちゃん、捕虜になっとったんか。どこの収容所じゃ?」

「朝鮮の北の方のコモザンいうところじゃ、言うとったよ」

「えっ、お父ちゃん、古茂山の収容所におったんか。わしもで。そういやあ、将棋のプロがおるいうこと、聞いたことがあるのう。プロ野球の選手がおるいう、噂もあったで。なにせ、1万人ぐらいおったけえのう」

「そんなにおったん------」

「うん。で、お父ちゃん、シベリアに連れて行かれたんか?」

「ドクター江島は、ハラショーじゃ言うて、シベリアには連れて行かれんかったんじゃと」

「ほうか------」

「ねえ、おじさん、ハラショーいうて、どういうこと?」

「うん、ハラショーいうんはのう、ロシア語で、ええ奴じゃいう意味じゃ」

「ふ~ん、うちのお父ちゃん、ええ奴じゃったんじゃ------」

「ほうじゃのう。わしゃあ、ハラショーじゃなかったけえ、すぐシベリアに連れて行かれてしもうた。そういやー、収容所でケガして治療してもろうたことあったが、あん時の医者、お前のお父ちゃんじゃったかもしれんのう。もう10年以上前のことじゃけん、忘れてしもうたわい」

おじさんは、その頃のことを思い出すように、遠くを見ながら言った。

「坊主、また来いや。わしに将棋、教えてくれ」

おじさんは、江島の頭を撫でながら言った。

しかし、江島がそのおじさんに会うことは、二度となかった。何故なら、おじさんは、それから数ヶ月後、呉の繁華街、本通りの飲み屋から出てきたところを、敵対する組員に、ピストルで撃たれてあっ気なく死んだ。

そのおじさんが、大ヒットした実録ヤクザ映画、『仁義なき戦い』の登場人物のモデルの一人だったということは、大人になって知ったことだった。

「うん、面白い------」

江島は、老沼の言葉に現実に引き戻された。

「なかなかよくできた企画書です。しかし------プロットが弾んでない。教条的すぎる。もう少し、エンターテインメントの要素を盛り込まないと。こういう師弟関係という、テーマのしっかりした作品は、娯楽というオブラートに包まないと、今の若い人には受けない。あんまりストレートに表現するのだったら、ドキュメンタリーの方がいい。映画は、一スジ、二ヌケ、三ドウサって言いますからな」

<さすが老沼さん、鋭い指摘だ>

と、江島は感心した。

「あの------教条的といいますと?」

若い涼子が、初めて聞く言葉が分からなくて訊いた。

「お説教ということですよ」

すかさず江島が、フォローした。

「一スジ、二ヌケ、三ドウサとは?」

確かにライターとはいえ、業界人ではない涼子には、初めて聞く言葉だろうと思われた。

「スジ、つまり、ストーリー、ヌケは、画面、ドウサは演技、役割で言えば、脚本家、監督、役者というところです」

またまた江島が解説してやった。利発な涼子は、「ああ------!」とすぐに納得して頷いた。

「この企画書は、どなたが書かれたのですかな?」

「わたしです。いえ、正確には、江島さんに企画意図を付け加えてもらい、プロデューサーの目で、書き直してもらいましたが」

涼子が、江島の顔を見ながら答えた。

「もう脚本家は決まってるんですかな?」

老沼が、江島の顔を見て訊いた。

「いえ、まだです」

「うん、こういう時代劇は、ましてや宮本武蔵のように実在していた人物を書くのだから、骨太のシナリオが書ける人でないと」

「はい、わたしもそう思っております」

「NHKの大河ドラマのように、戦国時代の武将や、幕末の勤王の志士が主役なのに、女の脚本家に書かせるような、初歩的なミスをしてはいかん。女の脚本家では、肝心の男のロマンが書けない。男の心意気が、弾んでないと」

「同感です」

<さすが、老沼さん、鋭い指摘だ>と、江島は感心した。

「夏ちゃんは、主役以外やらん人じゃが、この話なら乗ってくるじゃろう。ましてや、宮本武蔵が、今を時めく王英雄とくれば、共演を断る筈がない」

老沼は、姫宮蘭子が伊豆の下田に住んでいることを知っていた。

「彼女は世間との交渉を一切断ってるからなあ------。しかし、夏ちゃんが出ると言えば、彼女もあるいは------。うん、わしと夏ちゃんが二人で頼めば、彼女も出るかもしれんな」

老沼が、ここまで言ってくれるとは予想もしていなかった。うれしい誤算であった。

しかし、老沼は肝心の夏目竜太郎の所在を知らなかった。以前は、成城に住んでいたが、4、5年前、どこかへ引っ越したらしく、連絡が取れないとか。

「監督の瓜生(うりゅう)君なら知ってるでしょう。二人は、名コンビでしたからな」

瓜生健作------昭和2、30年代の映画全盛期、時代劇を撮らせたら右に出る者はいないと言われた巨匠だった。彼は、映画の衰退後、その名前を目にすることはなくなっていた。

江島が少年時代、瀬戸内の映画館の暗闇の中で、息を殺して夢中で見たチャンバラ映画のほとんどが、瓜生監督の作品であった。もっとも、当時はスターに夢中で、監督の名など知ったことではなかったが------。

江島の記憶に誤りがなければ、もう80歳近い筈である。

「彼は、去年の暮れに脳梗塞で倒れて、藤沢市民病院に入院していますよ。そうだ、これから一緒に見舞いがてら行きましょう」

その決断の早さに、江島はこの老人の、往年の伝説的プロデューサーぶりを垣間見た思いがした。

(三)

涼子の運転するミニクーパーは、後部座席に老沼を乗せて、瓜生の入院している藤沢市民病院に向っていた。

左手に広がる湘南海岸の砂浜は、夏になれば海の家が立ち並び、大勢の若者たちで賑わうところだが、今は寒さの中、静かにその時を待っていた。

老沼の話では、瓜生はずっと独身を通してきたので、77歳になる今、家族が一人もいないらしかった。

<かつて一緒に仕事をした仲間たちも、次々と世を去り、きっと見舞いに来る人もなく、寂しい入院生活を送っているんだろうなあ------>

江島は、まだ見ぬ一人の映画人の、わびしい老後の姿を想像した。

江島たちが、藤沢市民病院に入院している瓜生を訪ねると、彼は大部屋の窓よりの一番奥のベッドに横たわっていた。

「自分の人生も、もはやこれまでかと諦めに似た心境ですよ。もうこの歳でリハビリをして、社会復帰できたところで、どうなるものでもありませんからね。私の名で、映画を撮らせてくれる所など、もうどこにもありませんよ」

今まで、病気らしい病気をしたことがなかった瓜生は、初めての大病で入院し、すっかり参っているらしかった。

瓜生と老沼は、5年前に死んだ、ある時代劇俳優の葬儀以来の再会らしく、話が弾んでいた。

「元気な時は、独り身の方が気が楽ですけどね、病気になると、逆に惨めですよ」

と言う瓜生の顔は、寂しそうだった。かつて時代劇監督として巨匠と呼ばれ、大東映画京都撮影所を、肩で風を切って歩いていた面影は、どこにも感じられなかった。

江島が大東映画に入った時、瓜生はまだ大東映画京都撮影所にいたが、テレビ部に配属になったので、瓜生に会ったことはなかった。

「そちらの方は------?」

瓜生は、怪訝な顔で江島と涼子を見た。

「彼は、江島君といって、大東映画のプロデューサーじゃよ」

江島が名刺を渡すと、瓜生は江島の事を知っていた。

「江島竜次さんというと、連ドラの最高視聴率記録を塗り替えた『青春の罠』を制作した、あの江島さん?」

瓜生のような映画の大監督が、自分の名前と、制作したドラマの題名まで知っていてくれたことが、江島はうれしかった。

「はい、今度、映画の製作を任されることになりました」

「ほ~う、今度は映画のプロデューサーをされるんですか?」

「はい、やっと念願叶いまして------」

「そう、そりゃよかった。あなたのような若くてやり手のプロデューサーこそ、映画製作を手掛けるべきですよ」

と、瓜生はうれしそうに言った。

「そちらの方は、シナリオライターですか?」

と、今度は涼子の名刺を見ながら言った。

「いえ、私は、ノンフィクションライターで、今度、映画全盛時代に、映画製作に関わっていた人々の、ノンフィクションを書こうと思いまして」

「ほ~う、そりゃあ、面白そうだ。出版されたら、是非読みたいものですな」

「今度、取材させて下さい。映画全盛時代の撮影現場のお話を聞かせて下さい」

「ああ、いいですとも。ごらんの通り、暇を持て余してますから。今のうちに、あの頃のことを記録に残しておきたいと思ってたんですよ」

瓜生は、うれしそうに言った。

「健ちゃんは、夏目竜太郎の居所を知らないかな? 彼、成城から引っ越しただろう」

老沼が、訪問の目的を告げた。

「夏竜の居所ですか------?」

瓜生は、久しぶりに聞く大スターの名を、昔通りの呼び名で言った。

「私も知らないんですよ。彼とは、最後の作品で大ゲンカして、それっきりですからね」

<ああ、そんな話を聞いたことがあるな>

と江島は、古い記憶を思い出していた。

その話を聞いたのは、江島がまだ大東映画に入って間もない頃、研修期間中に大東映画の鎌倉撮影所の撮影現場で、カチンコを叩いている時だった。確か、最初についた映画の打ち上げの酒の席で、古いスタッフから聞いた話だったように記憶している。

それは、昭和38年暮れに封切られた『花の忠臣蔵』の撮影現場でのことであった。

その映画のプロデューサーは、老沼だった。

忠臣蔵の決定版を作るのだと、老沼も監督の瓜生も、主役の大石内蔵助役の夏竜も、大東映画の京都撮影所近くの旅館に泊まり込みで、撮影の追い込みにかかっていた。

老沼が、瓜生と夏竜が衝突したと聞かされたのは、撮影所の所長室で所長の田崎と雑談している時であった。今はテレビドラマの監督として名を成している、当時瓜生組のチーフ助監督高山が、

「老沼さん、大変です。夏竜が監督とけんかして帰っちゃいました」

とノックもせずに、所長室へ飛び込んできたのだ。

子細(しさい)はこうだった──。

撮影所横の原っぱに作られた吉良邸のオープンセットで、この映画のクライマックスである吉良邸討ち入りの撮影が、今まさに最高潮に達しようとした時、大石内蔵助役の夏竜が、本番中にあまりの寒さに、クシャミをしたのだ。他の連中は笑ってすませたが、瓜生が、「真面目にやって下さい」と、一言注意したのだ。それに対し、

「こう寒けりゃ、内蔵助だってクシャミぐらいするわい」

と、夏竜がやり返した。夏竜は、冗談で言ったつもりだったが、連日のハードスケジュールで疲労がピークに達していた瓜生は、冗談とはとらなかった。

「寒いんだ。はよう撮らんかい」と、解釈した。

「そんなに寒いんなら、帰ったらええやないか」と、瓜生が言い返した。それを聞いて、夏竜の顔がサッと青ざめ、プイッと撮影現場から出て、本当に帰ってしまったのだ。この衝突で、撮影は3日間中断してしまった。これが世にいう、“クシャミ中断事件” である。

まだ吉良邸討ち入りのシーンは、三分の一しか撮り終えていなかった。討ち入りのない『忠臣蔵』など、佐々木小次郎の出てこない、『宮本武蔵』のようなものだ。老沼は焦った。このままでは封切りに間に合わない。番組(プログラム)に穴が開く。3日間の中断が限度であった。その間、老沼は夏竜と瓜生の間を行ったり来たりで説得した。二人とも、相手が謝れば、なかったことと水に流して撮影に入ると言った。二人とも、こうと言ったらテコでも動かない頑固さがあった。

老沼は、仕方なく一計を案じた。

「相手が謝ると言ったので------」

と嘘をついて、嵐山の料亭に二人を同時に招いた。顔さえ合わせれば何とかなるだろうと思ったが、ますますこじれた。あげくの果てに、

「老沼さんは、嘘をついた。酷(ひど)い──」

と、二人から攻められた。

老沼は、もうどうにでもなれと開き直った。その時、助監督の高山が耳寄りの情報をもたらした。大部屋に顔つき、背格好とも夏竜そっくりの男がいると言うのだ。

高山に連れられて、老沼と瓜生が大部屋に行くと、その男は、大部屋仲間と将棋を指していた。

「わしは、夏ちゃんがふて腐れて、大部屋で遊んでたのかと思ったよ」

老沼がそう思うほど、その男は夏竜にそっくりだった。

もうこれ以上撮影は延期できなかった。仕方なく、大部屋からその男を連れてきて撮影に入った。他の者にそれが夏竜本人でないと分かると、緊張感がなくなって撮影がだれるという瓜生の提案で、夏竜本人ということで撮影を続行した。

幸い討ち入りのシーンの内蔵助は、兜(かぶと)を被っていたので、夏竜の吹き替えだということは、最後まで誰にも気づかれなかった。

むしろ皆、

「さすが老沼さん、よくぞ二人を仲直りさせたな------」と、感心することしきりだった。

それに、妙な話だが、そのそっくりさんの方が、本物の夏竜より演技がうまかった。

最初からこの男でやればよかったと、老沼は後で瓜生と話したほどだった。

お陰で、『花の忠臣蔵』は、無事クランクアップし、空前の大ヒットとなった。クライマックスの討ち入りのシーンの内蔵助が、夏竜のそっくりさんだということは、大東映画の一部の関係者以外、今日(こんにち)まで誰にも知られていない、映画史の闇に包まれた事実であった。

「あの時の、あの男、どうしたかな------?」

老沼が瓜生に訊いた。

「夏竜が激怒して、撮影所から追放してしまいました」

「ああ、そうじゃったなあ------。彼には、可哀相なことをしてしまった」

老沼と瓜生は、その頃を思い出すかのように、しばらく目を宙に泳がせていた。

「あの人なら、今、夏目竜之介と名を変えて、旅芸人の座長をやって、日本中を回っていますよ」

「うん? 君、どうして知ってるの?」

瓜生が、怪訝そうな顔で江島を見た。

「この前、監督の高山さんが、2時間ドラマのロケで北海道に行った時、その人に会ったと言ってました」

「そう、苦労してるんだ」

瓜生が申し訳なさそうに、か細い声で呟いた。

「人間には分相応(ぶんそうおう)というものがあるからな。彼は彼で、今の生活に満足しているのかもしれん」

老沼の言う通りかもしれないと、江島は思った。所詮、そっくりさんはそっくりさんでしかない。本物に勝てるわけがない。スターになるには、芝居のうまい下手はさほど問題ではない。要は個性であり、その人間の持っている人間的魅力なのだ。それは努力ではいかんともしがたいものがある。

「ところで老沼さん、夏竜に会ってどうするんです?」

瓜生が怪訝な顔で訊いた。

「この江島君が、夏竜と姫宮蘭子で映画を作りたいんじゃそうだ」

「えっ、夏竜と姫宮蘭子で映画を------。老沼さん、冗談でしょう? 彼らは、もう伝説の世界の人間ですよ」

瓜生は、なかなか本気にしようとはしなかった。そんな瓜生に江島が企画書を見せた。

「『剣聖』か------。なかなかいい題名ですね。ほ~う、武蔵をあの中国の国際的スター、王英雄ね。夏竜が柳生石舟斎、蘭ちゃんがその妻か。いいキャスティングだ。さすが、江島さん」

「いえ、このキャスティングは、こちらの瀬木さんと、この映画の出資者である、彼女のおじいさん、豊泰洋行会長の瀬木さんの案です」

「ああ、そう。しかし、夏竜は出るかもしれないが、蘭ちゃんは出ないでしょう?」

「健ちゃん、これから儂と一緒に、姫宮蘭子を強姦(ごうかん)しに行かんか?」

「こんな体で、強姦できる訳ないでしょう」

瓜生が、恨(うら)めしそうに老沼を見て言った。

「えーっ、強姦するんですか? それって犯罪じゃないですか」

と、涼子が驚いて言った。

「涼子ちゃん、乱暴な言い方だけど、昔の映画界では、大物女優に出演交渉に行くことを、そう言ってたんだよ」

と言って、

<おーっと、オレはいつから彼女のことを涼子ちゃんなんて、気安く呼んでるんだ>

と、江島は少々慌(あわ)てた。

涼子も、それに気づいて意外な表情で江島を見た。が、

<気安く、涼子なんて呼ぶんじゃないわよ>

という怒った表情ではなかったので、江島は安心した。

二人の老人は、そんな江島と涼子のことには、まったく気がついてはいないようだった。

「そうだ、脚本家の乾君なら、夏竜の引っ越し先を知ってるんじゃないですか? 彼は夏竜の、座付き作者みたいなものでしたから」

突然思い出したというように、瓜生が言った。

乾圭介(いぬいけいすけ)------日本映画史に残る数々の名作シナリオを書いた名シナリオライター。特に時代劇にその冴えをみせた。彼は、映画が斜陽となった、昭和30年代後半からテレビに転向し、創成期のテレビドラマ界で、“乾のドラマか、ドラマの乾か”と言われるぐらい、一時代を築いていた。

江島が大東映画に入った頃、乾はまだ現役のバリバリで、業界では、『乾圭介を語らずして、シナリオを語るなかれ』とまで言われていた大御所だった。

いつか自分も一本立ちのプロデューサーになったら、乾にシナリオ執筆を依頼に行こうと思っていたが、その機会は訪れなかった。何せ、2年先まで執筆スケジュールが埋まっているという超売れっ子作家だった。二、三度、テレビ局の廊下ですれ違っただけの、出会いのないまま終わった、超一流の脚本家だった。

彼もまた、瓜生同様、ここ数年、テレビや映画でその名を目にすることはなかった。

「しかし、彼も、『花の忠臣蔵』以来、夏竜とは仕事をしていないから、付き合いがないかもしれませんね。あと、夏竜の居所を知っているとしたら、夏目軍団の連中でしょう」

「夏目軍団か------ああ、そういうのがあったなあ」

老沼が、懐かしそうに言った。

「夏目軍団に、四天王というのがいたでしょう」

「ああ、いたいた」

老沼が笑いながら、相づちを打った。

しかし、瓜生の話では、その内の二人はもう故人で、残っているのは、南部弘と西川一夫だけだという。

江島は、南部とはアシスタントプロデューサー時代に一度だけ、テレビの時代劇で一緒に仕事をしたことがあった。

彼は、夏目軍団一の暴れん坊で、夏竜主演の時代劇には欠かせない名敵役(めいかたきやく)だった。彼の当たり役は、その性格そのままで通用した新選組のはみ出し者、芹沢鴨だった。豪放磊落(ごうほうらいらく)で、誰からも愛された男であったが、その型破りで破天荒(はてんこう)な性格が災いして、テレビの時代になってからは、仕事に恵まれなかった。事なかれ主義のテレビの世界は、彼のような無頼派(ぶらいは)の俳優を必要としなかったのだ。

「彼、ボケちゃって、清瀬の特別養護老人ホームに入ってるらしいですよ」

江島はそれを聞いて、無性に寂しかった。

かつて銀幕の中で暴れ回っていた男たちの黄昏を、ひしひしと感ぜずにはいられなかった。もう、あの頃の彼らではないのだ。何をやっても楽しく充実し、張り切っていた一生に一度しかない、あの青春という彼らの時代は、とうの昔に終わってしまったのだ。

所詮(しょせん)、この瀬木の企画はアイデアとしては面白いが、現実問題としては無理だったのだろうか? 江島は落日の近づいた彼らに、もう一度夢を見させてもらおうと思った瀬木の企画、その夢に安易に乗っかって行動している自分が、急に滑稽(こっけい)に思えてきた。

時代は、もう彼らを必要としてはいないのかもしれない。そう思うと江島は、急に春を目前にした3月中旬の肌寒さをひしひしと感じていた。心の中で、自分で自分を嘲(あざ)笑っていた。

そんな感傷に江島が浸っていると、

「あっ、ありました、ありました。西川一夫、大田区矢口2-21-16の都営住宅」

と、瓜生が手帳に書かれた住所録を見ながら言った。

江島は、西川一夫とは一度も仕事を一緒にしたことはなかったが、その名も顔もよく覚えていた。夏目軍団の取りまとめ役で、夏竜の腰巾着(こしぎんちゃく)と言われたお調子者だった。軍団一の名脇役で、その当たり役は、気弱な性格がそのまま反映した、忠臣蔵の浅野内匠頭(たくみのかみ)だった。

「どうです江島君、行ってみますか?」

老沼が、江島の顔を見て言った。

「はい、行きましょう」

江島が答えると、

「私も一緒に行きたいな------」

瓜生が元気な老沼を見て、羨(うらや)ましそうな顔で言った。

江島は、そんな瓜生の申し出がうれしかった。この企画が、老い先短い老人の心に、最後の火を灯(とも)したのかもしれない。

「瓜生さん、お元気になられたら、昔のような本格的な時代劇を一緒に作りましょう」

江島は、瓜生の手を握って励ました。

瓜生は、江島の手を力強く握り返した。その力強さに、江島は、瓜生の明日を信じて別れを告げた。

(四)

江島たちが、涼子の運転するミニクーパーで、大田区矢口の都営住宅にある西川一夫の家を訪ねると、西川の妻文子が、一人ポツンと座って、夫の遺影を見詰めていた。

「昨日までは元気だったのですが、昨夜、二人でテレビを見ていたら、急に胸が痛いと言いだして、救急車を呼んだのですが、病院に行った時には、もう手遅れで------」

散々(さんざん)泣いた後らしく、その目にもう涙はなかった。そんな文子の横顔を、窓から差し込む西日が美しく照らし出していた。

江島は、小津安二郎の映画のワンシーンを見ているような錯覚にとらわれていた。が、現実はそんな甘い感傷など入り込む余地はなかった。

結婚の遅かった西川と文子の間に、子供はいなかった。そのことが余計哀れだった。

文子と西川が結婚した頃、西川はまだ、夏目軍団の四天王と呼ばれ、羽振りがよかった。しかし、テレビの出現で得意の時代は一年とは続かなかった。映画にこだわった御大(おんたい)夏竜は、テレビに出演することを拒み、西川もそれに同調した。以後、西川夫婦は、夫が死ぬ昨日まで、不如意(ふにょい)の時代が続いたのであった。

「心不全でした------」

「来るのが、一日遅かったか------」

と、江島はその場に呆然(ぼうぜん)と立ち尽くすしかなかった。

もう一日早ければ、西川の胸に希望の火を灯すことができ、突然の病に襲われることもなかったかもしれないと思うと、

<神様は、なんて惨(むご)いことをなさるのだ>

と、江島はこの不運を呪(のろ)わずにはいられなかった。歳月、時の残酷さをひしひしと感じていた。

彼らにしてこうなのだから、彼らより年上の76歳になる夏竜のことが心配になってきていた。たとえ、夏竜の居所が知れたとして、彼に昔のように、柳生石舟斎のような大役が務まるパワーが残されているか、大いに疑問であった。

瀬木会長も自分も、大いなる幻影を見ていたのかもしれないと、その考えの甘さに、後悔し始めていた。しかし、諦めるのは、夏竜や姫宮蘭子に会ってからでも遅くないと思い直して、西川の妻に訊いてみた。

「奥さんは、夏目竜太郎さんの住所を、ご存知ないですか?」

「はい、知っていますよ」

期待していなかったので、思わず訊き返した。

「成城じゃなくて、引っ越された所ですよ?」

「はい。知らせるだけ知らせておこうと思って、さっき、夏目さんに電報を打ったところです」

と言って、文子は夏竜から来た今年の年賀状を見せてくれた。

夏竜の住所は、かつて時代劇映画の聖地と言われた京都だった。時代劇スター、夏目竜太郎にふさわしい終(つい)の棲家(すみか)だと、江島は納得した。

その文面を見る限り、夏竜の字は達筆で健在ぶりを思わせた。会う価値があると、江島はまだ見ぬ夏竜に、心が躍った。自分の思い通りに老いていてくれていれば、十分今度の映画の大役が果たせると思った。

しかし、今から夏竜の住む京都へ行くには、時間が遅すぎた。

外を見ると、もう日は西の彼方に沈み、黄昏から落日に変わっていた。

翌日、大田区矢口の都営住宅の集会所で開かれた、西川一夫の葬儀は寂しいものだった。

前の方に、西川の妻文子と親戚らしい人が10人ぐらい座っていた。そして後ろの方には、江島と涼子と老沼を含め、10人ぐらいしか参列者はいなかった。その数に、西川の晩年の不遇がうかがわれた。

「夏目さんの花輪ないですね」

江島が、隣に座っている老沼に囁いた。

「うん、もう関係ないってことだろうな」

老沼も寂しそうだった。

花輪の数も数本で、江島と老沼が連名で出した花輪が、ひときわ目立っていた。これに、夏目竜太郎の花輪が加われば、この葬儀ももっと違ったものになるだろうにと、江島は心の中で思ったが、口には出さなかった。

葬儀は、数少ない参列者のまま、事務的に坦々と進んでいった。いや、進んで行く筈だった------。

その時、一台のタクシーが、団地前に止まり、後部座席から恰幅(かっぷく)のいい老人が降り立った。この団地の住人にしては、不似合いな威風堂々とした男であった。団地前でワイワイ遊び回っていた子供たちが、その男が近づいてくると、その男の発する迫力に圧倒され、金縛りにあったようにその場を動けなくなった。

西川の葬儀が行われている集会所前で受付を手伝っていた主婦たちが、退屈そうに欠伸(あくび)をしたり、世間話をしながら、葬儀が終わるのを待っていた。

そこに、その男が現れた。

主婦たちは、その男を見て、驚いて口々にその男の名を囁き合った。この男こそ、ご存知、夏目竜太郎その人であった。

夏目が集会所に悠然と入ってきた時、江島は思わず、

「な、夏竜------!」と、叫んでいた。

参列者は、その声に皆一斉に後ろを振り返った。

さすが大スターである。その視線を一身に受けても動じなかった。かつての銀幕の大スター夏目竜太郎の登場は、あれほど寂寞感(せきばくかん)の強かった葬儀の様相を一変させた。夏竜の出現は、団地内にさざ波のごとく伝わった。

そして、葬儀の行われている集会所内は、数分後には、団地中の人々が集まってきたのではないかと思われるほど、立錐(りっすい)の余地もなくなっていた。

江島は、これと同じ光景を昔見たことがあると思った。それは、小さい頃、彼が育った瀬戸内の小さな映画館の光景にそっくりだった。

昭和30年代初頭、あの頃、映画は娯楽の王様だった。まだ、テレビの無い時代だ。

土曜日の夜の映画館は、町中の人が来たのではないかと思うぐらい、立錐の余地のないほどの観客で溢(あふ)れかえっていた。

「生前は、皆様方にお世話になり、本当にありがとうございました。亡くなった主人は賑やかなことの好きだった人ですから、こんなに大勢の人に来ていただき、喜んでいることと思います。皆さん、本当にありがとうございました。それから、夏目竜太郎さまには、遠く京都からわざわざおいでいただき、本当に、本当にありがとうございました」

西川の妻は、夏目竜太郎の出席がよほどうれしかったとみえ、涙ながらに夏目や参列者一同に、深々と頭を下げた。そして、文子に代って葬儀慣れした葬儀社の葬儀委員が、マイクの前に立ち、まるで結婚式の司会をやっているのではないかと錯覚するくらい、弾んだ声で言った。

「それでは、ここで友人代表と致しまして、皆様ご存知、夏目竜太郎さまに、一言お言葉を賜(たまわ)りたく思います。夏目さま、よろしくお願い致します」

この司会者の一言で、場内は興奮のピークに達した。

夏竜は、それが予定の行動であるかのように、そのざわつきを一身に受けて、椅子から立ち上がり、悠然と歩いてマイクの前に立った。その様は、まるで花道を進む花形役者のようでもあった。

夏竜は、背広の内ポケットから老眼鏡を出してかけ、弔辞を書いた巻紙を出して、朗々と読み始めた。

「西川君、長い間お疲れ様でした。思い起こせば、君と僕とは、映画がまだ娯楽の王様であった昭和20年代後半から、30年代半ばにかけて数多くの映画で共演しました。君は全盛期には、我が夏目軍団の四天王の一人と呼ばれ、自他ともに認める名脇役で、私の映画には欠かせない存在でありました。思えば、あの頃が映画の青春でした。あの頃は、自分たちは時代の最先端の仕事をしているのだという、自負がありました。自分たちを中心に、世の中は動いているとさえ思えたこともありました。あの頃、映画の時代は、そして自分たちの時代は、このまま永遠に続くのではないかとさえ思っていました。しかし------祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘の音、諸行無常(しょぎょうむじょう)の響きあり、栄枯盛衰(えいこせいすい)夢幻のごとく、驕(おご)る平家久しからずの譬(たと)え通り、今や映画は私たち同様、年老いてしまって、誰にも見向きもされないようになりつつあります」

江島が場内を見回すと、皆、神妙な顔で夏竜の話に聞き入っていた。隣に座っている老沼を見ると、目を閉じて、「うん、そうだなあ------」というように、腕組みをして頷いていた。

「西川君------いや、昔のように西(にし)やんと呼ばせて下さい------」

現役の役者のような、絶妙な間であった。

西川の妻文子は、その一言で、気丈に耐えていた気持ちをどうすることもできなかったらしく、涙が目から溢れだしていた。

「西やん、君は私同様、かたくなにテレビに出演することを拒み、市井(しせい)の一人として、過去の栄光を声高(こわだか)に語ることもなく、ひっそりと生きていたと聞きました。いかにも脇役に徹した西やんらしい生き方だと思いました。過去の栄光にしがみついて、愚痴ばかり言っている、我が身を恥ずかしく思います。西やん、思えば君も僕も、不器用で頑固で、時代に迎合(げいごう)できなかった。しかし、君も僕も運が良かった。映画の青春時代に、共に映画俳優という素晴らしい仕事ができたのだがら------」

夏竜や西川と、同時代を体験した老沼が、そっとハンカチを出して、涙を拭いていた。

「西やん、今頃君は、小津さん、稲垣さん、阪妻(ばんづま)さんらと映画談議に話を咲かせているんでしょうね。僕も、もうすぐそっちへ行きます。君の隣へ席をとって、待っていてくれたまえ」

会場の方々で、すすり泣きの声が聞こえていた。皆、子供時代、青春時代に夏竜の映画を見ていた人々だった。

「イヨッ、夏竜、ニッポンいち──」と声を掛けた男がいた。

江島はその男を見た。50年配くらいのその男は、目を真っ赤に泣き腫らしていた。当の夏竜も、思わずその声の方を見て、「うむ------」と頷いていた。

江島はこの集会所が、昭和30年代の映画全盛期の映画館に、タイムスリップしてしまったのではないかと錯覚に陥っていた。

「最後に、君の一世一代の名演技だった、『花の忠臣蔵』の浅野内匠頭の辞世の句を読んで、私の弔辞の締めとさせていただきます」

夏竜は、床にまで垂れた巻紙をゆっくりと畳んだ。皆、夏竜の次の言葉を固唾(かたず)を飲んで見守った。

「風さそう、花よりもなお我はまた------」

江島はその時、夏竜の目から涙が溢れ、頬を伝うのを見逃さなかった。

夏竜は、最後の言葉を絞り出すように言った。

「春の名残(なご)りを、いかにとやせむ------」

集会所から、一斉に泣き声が聞こえ、昭和の映画史に残る名脇役の死に、普段は閑静な大田区矢口の都営住宅は、深い悲しみに包まれていた。

(五)

老沼と夏竜を後部座席に乗せた、涼子の運転するミニクーパーは、東名高速道路を西に向かって走っていた。行先は、姫宮蘭子の住む伊豆下田であった。

夏竜の話だと、姫宮蘭子にとって、伊豆下田は、彼女の生まれ育った所で、実家が浄念寺という寺をやっていて、今は弟が継いでいた。彼女は、その離れで訪れる人もなく、世捨て人のように、ひっそりと暮らしているという。

彼女には、その神秘性から様々な伝説が作られた。“銀幕の女王”“永遠のスター”“幻の大女優”等々------。

夏竜は、『剣聖』の企画書を読んで、

「ほ~う、王英雄が宮本武蔵をやるのですか。うん、彼ならピッタリだ。今の日本には、武蔵を演(や)れる男優がいませんからな。今の日本の俳優は、個性がない。みんなモデル体型で、みんなおんなじ顔に見えてしょうがない」

と、ひとくさり今の日本の芸能界を嘆いて、呆気ないほどすんなりと出演を承諾してくれた。それに、姫宮蘭子の居所も知っていた。

「しかし、蘭ちゃんが出るかなあ? わたしが武蔵を演ったときの欄ちゃんのお通さんは、最高だった。あれから、もう50年ですか。月日の経つのは早いものですなあ------」

「うん、夏ちゃんとわしが頼めば、彼女も出ると言うだろう?」

「う~ん------彼女とは、30年前の『花の忠臣蔵』以来、会ってませんからなあ」

「もうそんなになるかな------」

夏竜にしても老沼にしても、江島同様、30年の歳月が姫宮蘭子をどう変えてしまったか、想像もつかないようだった。

「夏ちゃんは、シナリオライターの乾君とは、今でも交流があるの?」

「いや、最後の仕事である『花の忠臣蔵』以来、会っていませんね」

「彼も、映画が衰退して、テレビドラマを書いていたが、最近は引退したわけじゃないのに、仕事の依頼が全然来ないらしい」

「彼は、しっかりしたいい脚本を書いてましたからな。今、あれだけの脚本を書けるシナリオライターがいませんな」

「うむ、古いと言って、相手にせんプロデューサーがアホだ」

助手席で江島は、背後の二人の会話を聞きながら、

<この作品は、乾さんに書いてもらおう。監督は、思い切って、瓜生さんにやってもらうか? 車椅子の監督なんて、絵になるじゃないか------。そうしたら、ディレクターズチェアを、わざわざ作る必要がない>

と想像して、思い込みが激しいのが自分の欠点だと、一人ほくそ笑んだ。

子供の頃、新聞で『王選手のかため打ち』という記事を読んで、<王選手は、右目か左目を閉じて、片目でホームランを打つのか。器用だな。オレもやってみよう>と、片目を閉じて打っていたら、それを見た兄貴に、「何をやっとるんじゃ、お前はアホちゃうか」と、バカにされたことがある。

大人になってからも、『東京ハーフマラソン』を、ニューハーフの人のマラソン大会かと勘違いしていたほどだ。我ながら、なさけない------。

「しかし、若い人は、怖いもの知らずで、元気があっていいですなあ------」

夏竜が、江島を意識して言った。

「わしらだって、若い頃はそうじゃった。会社の上層部の連中とは、しょっちゅう喧嘩してた」

「はい------もう一度、あの頃に戻りたいですなあ------。な~んか、やり残したことがあるような気がしてならんのですよ」

「それは、わしとて同じ思いじゃよ。テレビの出現で、あれほど急速に映画が衰退するとは、思ってもみなかった」

「はい------」

「まだまだ、やりたい企画が沢山あったんだが、もう映画界にそれを実現するパワーがなくなっていた」

ここまで言って、老沼と夏竜の会話は途切れた。二人とも、遠い過去の回想に浸っているようだった。

江島にとって下田は、思い出のある土地だった。

東洋テレビの3時間ドラマスペシャルを制作した時に、二週間ロケをしたことがあった。

そのドラマは、川端康成の名作、『伊豆の踊子』で、それが彼女のデビュー作だった。奇しくも、その踊子を演じたのが、今回の映画のヒロイン、お通さん役候補の白鳥夕香だった。

寺の前にある駐車場に車を止め、門をくぐると山肌に向って伸びる、広大な墓所が見えた。広い境内は、外の喧騒が嘘のように静まり返っていた。門の前の看板には、江戸時代初期から続く名刹と書かれていた。

江島が玄関から、「ごめん下さい」と、声を掛けると、すぐに、「はーい」という若い男の声が返ってきた。

「私、大東映画の江島という者ですが、姫宮蘭子さんにお会いしたいのですが------」

と、出てきた作務衣姿の坊主頭の若い男に言うと、

「姫宮蘭子さん------? さあ、そんな方はいらっしゃいませんが------」

と答えた。無理もない。この寺で、姫宮蘭子のことを知っているのは、住職夫婦だけであった。

「斉藤律子だよ」と、老沼が言うと、

「ああ、住職のお姉さん」と、その若い僧は納得した。

30年前、姫宮蘭子はその輝かしい芸名を捨て、本名の斉藤律子に戻っていた。

「老沼と、夏竜も一緒だと伝えてくれ」

と、老沼が言った。

庭に面した部屋に通されると、斉藤律子こと姫宮蘭子が、縁側の椅子に座っていた。

「あ~ら、老沼さん、夏目さん、お久しぶりですこと」

と、蘭子が満面に笑みを浮かべながら言った。

「うむ、久しぶりじゃな。蘭ちゃんも、元気そうじゃないか」

と、老沼が言った。

「いえいえ、足が悪くなりまして、なかなか立てませんの。椅子に座ったままで、ごめんなさい」

と、蘭子がにこやかな顔で言った。

「私、大東映画プロデューサー、江島と申します」

と、江島は初対面の大女優に挨拶した。

「あら、あなたが江島さん。お噂はいろいろ聞いていますよ。企画の王様と言われている、やり手のプロデューサーさんですってね。あなたの制作なさったドラマ、いつも楽しく拝見させていただいてますわ」

「えっ、そうですか、ありがとうございます------」

伝説の大女優が、自分のことを知っていてくれたことがうれしかった。

「そんな方が、老沼さんや夏目さんとご一緒に、私に何のご用でしょう?」

蘭子は、老眼鏡をずり下して、江島の顔を怪訝そうに見た。

江島は、バッグから企画書を出した。

「引退なさった姫宮さんに、こんなことをお願いするのは心苦しいのですが------」

「あらっ、わたくし、一度も引退宣言などしたことはありませんのよ。マスコミの方が勝手にそう言っているだけなんです。かといって、こちらから売り込んで、出たいという企画もなかなかありませんものね」

「そ、そうでしたか。私は、てっきり引退なさったとばかり思っていました」

「わしも、そう思っとったぞ、蘭ちゃん」

老沼が、意外そうな顔で言った。

「あらあら、老沼さんまで、そんなことをおっしゃっちゃあ、困りますわ。ホホホ------」

と、姫宮蘭子は、口に手を当てて上品そうに笑った。

「実は、姫宮さんに是非、ご出演していただきたい映画の企画がありまして。これが、その企画書です」

「あら、私にですか------?」

と、蘭子の顔がほころんだ。

「はい、夏目さんには、ご出演を承諾していただいております」

蘭子は、企画書を開いた。

「あら、王英雄が主役ですの。私、彼の大ファンですのよ」

蘭子は、満面の笑みを浮かべた。

「そちらのお嬢さんが、お通さん役の女優さんですか?」

蘭子が、涼子の方を見て訊いた。

「いえ、私は、この企画書を書きました、フリーライターの瀬木涼子と申します」

と、涼子が蘭子に名刺を渡した。

「シナリオライターではなくて、フリーライターの方------?」

蘭子が、名刺と涼子の顔を交互に見た。

「泰豊洋行という、総合商社があるだろう。そこの瀬木会長が、夏ちゃんと蘭ちゃんの大ファンで、二人の出演映画を製作したいそうなんだ。彼女はその瀬木会長のお孫さんだよ」

「あら、泰豊洋行って、関東テレビを買収するとかで話題になってる?」

「うむ、それじゃよ。そこの瀬木会長が大の映画好きらしい」

「今、読んで返事をしなくてはいけないのですか?」

「いえ、企画書を読まれて、後日ご返事をいただければと思います」

江島が答えた。夏竜のように、即断即決という訳にはいかないだろうと思われた。急(せ)いてはことを仕損じると、自分を戒(いまし)めた。

「じゃあ、あとで読ませていただいて、なるべく早く連絡させていただきますわ。そう、王英雄と共演できるのね------」

それを聞いて、これは脈ありだなと江島は確信した。

「よろしくお願い致します」

江島は丁重に頭を下げた。

伊豆下田からの帰り、江島たちは西伊豆の海の見渡せるレストランで慰労会を兼ねて、食事をした。

海に沈んでいく夕日がきれいだった。

「老沼さん、昨日からずっとで、お疲れでしょう?」

江島は、老沼にねぎらいの言葉をかけた。

さすがに元気な老沼の顔にも、多少の疲労が出ていた。

「いやーっ、君のお陰で、久しぶりにいろんな所へ行けて、懐かしい人に会えて楽しかった。うん、ありがとう------」

大先輩の老沼にそう言われ、江島はグッときた。

「美しいですなあ------」

夏竜が、沈みゆく夕日を見ながら呟いた。

これは黄昏なのか、それとも落日なのか------。

今の映画界が置かれた状況にも思えた。しかし、この企画が実現すれば------。

「一度沈みかけた日は、二度と昇らないのでしょうか------?」

江島は、自分に言い聞かせるように呟いた。

「いや、夕日はいったん沈んで暗闇となるが、時がくれば、今度は朝日となってまた昇ってくる」

「そ、そうですよね」

江島は、老沼の言葉に感動していた。

突然、老沼が夕日に向かって、訥々(とつとつ)と口ずさみ始めた。

「You are all a lost generation.------One generation passeth away,and another generation cometh; but the earth abideth forever…The sun also ariseth,and the sun goeth down,and hasteh to the place where he arose…」

「それは、何ですか------?」

あいにく英語の素養のない江島は、老沼に尋ねた。

「ヘミングウェイの『陽はまた昇る』じゃよ」

「ああ、『老人と海』のヘミングウェイ------」

「うむ------世は去り世は来る、地は永久(とこしなえ)に長存(たもつ)なり、日は出(い)で日は入りまたその出(いで)し処(ところ)に喘(あえ)ぎゆくなり、風は南に行き又転(まわ)りて北にむかい、旋転(めぐり)に旋(めぐ)りて行き、風復(また)その旋転(めぐ)る処にかえる、河はみな海に流れ入る、海は盈(みつ)ること無し、河はその出(いで)きたれる処に復還(またかえ)りゆくなり------」

今度は日本語で、老沼は朗じた。

江島らは、感動の面持ちで老沼を見た。老沼の顔は、沈みゆく夕日に赤々と照らされ、まるで青年の顔のように美しく光り輝いていた。

今まさに、日は西の彼方に沈もうとしていた。明日、朝日となって、東から再び昇ってくる為に------。

(六)

今年は、例年になく寒さの厳しい冬だった。

その寒さが尾を引いて、三月中旬だというのに、まだ水銀柱は10度を下回っていた。

しかし、日比谷にある大東映画本社6階の会議室は、外の寒さが嘘のように熱気に満ち溢(あふ)れていた。

その部屋には、大東映画社長、矢野太郎を含めて7人の男たちが集まっていた。その一人、江島竜次は、映画部のプロデューサーとして、初めてこの企画会議に出席していた。

彼の夢は、映画のワイドスクリーンで通用し、一人で映画館に客を呼べる大スターを作ることだった。映画は、スターだと思っていた。テレビドラマからは、アイドルは生れてもビッグスターは生まれない。

今や、テレビドラマや歌は、年々低年齢層化し、大人の鑑賞に堪(た)えうるものがなくなりつつあった。

大東映画では、今、創業者一族である大東(おおひがし)勇代表取締役専務を中心に、過去にヒットした青春映画のリメーク版を作って、映画で前宣伝し、ビデオで売るという方針をとっていた。もう映画の時代ではなく、これからはビデオなどの二次使用で稼ぐ時代だという考えなのだ。

江島は、その第一弾、三島由紀夫原作『潮騒』を見たが、お世辞にもいい出来とは言えなかった。

主人公の初江を演じた加納マリは、テレビでは名の売れたアイドル歌手だったが、テレビの小さな画面では通用しても、おカネを払ってまで、劇場へ観客に足を運ばせられるほどの、吸引力はなかった。

それは、新治役をやった若林良太とて同じだった。若林は、かつて映画全盛時代の二枚目スター、若林大作の息子だったが、モデル体型の甘いルックスだけが取り柄の、典型的な親の七光りタレントだった。江島は、自分の実力だけを頼りにここまでやってきただけに、親の七光りで何の苦労もなくタレントになって、主役をやるタレントが一番嫌いだった。

この世界は、実力があっても、きっかけが摑めなくては世に出られない。実力がありながら、きっかけが摑めなくて消えていった多くの若者を江島は知っていた。その点、親の七光りタレントは、本人にさほど実力がなくても、一番難しいデビューというきっかけを、いとも簡単に摑んで表舞台に出ていく。彼らの苦労知らずの甘っちょろい顔を、テレビや映画で見るにつけ、いつもムカついていた。

そういう考えなので、江島は、自分の作品にはどんなに強力な推薦があっても、親の七光りタレントは使わなかった。暇をみては、場末の小劇場に足を運び、汗を掻いて芝居に青春のエネルギーを打ち込んでいる、キラリと光る若者を探し求めていた。そういう中から、江島が見込んで俳優としてデビューさせ、成功した若者が何人かいたが、残念ながら、映画で主役を張れるスター級の若者はいなかった。

今の若者は、皆、顔やスタイルはいいが、スターにとって不可欠なバックボーンがなかった。何も背負っていないのだ。皆、こじんまりまとまりすぎて、既成の価値観を突き破り、時代を作っていく破壊的魅力に欠けていた。

江島が少年時代を過ごしたのは、日本にまだ戦争の傷跡が残っていた頃、日本が高度経済成長に向って、遮二無二(しゃにむに)突っ走っていた、“黄金の30年代”と呼ばれた特異な時期だった。

あの頃、人も時代も燃えていた------。

仕事に疲れた大人たちの心を癒し、江島たち少年に夢や活力を与えてくれた物、それが映画だった。もう一度、自分の力で、映画館を立ち見が出るぐらい、超満員にしてみたかった。自分の手で、少年時代に見たあの原風景を再現してみたいという、妙なこだわりがあった。

江島のように、昭和27年生まれの人間にとって、少年時代は、映画の全盛期とテレビの創成期という、奇妙な時代の目撃者だったのだ。

そして、その黄金時代の昭和33年には、映画人口11億2500万人を誇り、永遠にその時代が続くと思われていた映画は、テレビの登場によって、急速に凋落(ちょうらく)の一途をたどっていった。

テレビからは、次々と時代を象徴するスターが生まれた。

最初に人々の心をとらえたのは、黒タイツをはいて、大男のアメリカ人を投げ飛ばす、滅法(めっぽう)強い男だった。それが、力道山だった。あまりにも日本的な伝家の宝刀、空手チョップは、日本中の老若男女(ろうにゃくなんにょ)をテレビの前に釘付けにさせた。

次に登場したスターは、色白のやけに明るい若者だった。以後、彼の一挙手一投足は、彼が引退するまで日本中の耳目(じもく)を集め、野球というスポーツは、爆発的人気を得ることになる。その若者の名を長嶋茂雄といった。

彼らは、高度経済成長という、バックボーンを背負っていた。

企画会議は、大東専務の進めている青春リメークシリーズ第二弾に、石坂洋次郎原作、『陽のあたる坂道』を製作することを決定した。

江島はこの企画会議に、例の瀬木会長の持ち込み企画、『剣聖』の企画を提出していた。

「今さら、夏竜や姫宮蘭子でもあるまい。君は何を考えているんだね」

と、一笑にふしたのは、大東専務であった。他の重役陣も専務に同調するかのように、江島を見て嘲笑(あざわら)っていた。

江島が映画部のプロデューサーに転向し、本社ビルに来て、一番驚いたのは、テレビ部のある赤坂ビルと違い、活気のないことだった。その活気の無さは、テレビと映画の現状をまざまざと感じさせた。高柳さんの言った通り、映画はもはや斜陽ではなく、落日なのだと痛感した。

「では、専務は、今の日本に本格的時代劇スターがいるとお思いですか?」

そう真正面から問うと、専務にも言葉がなかった。大東映画が時代劇の製作から遠ざかって、もう10年以上の歳月が流れていた。時代劇スターなど、一朝一夕(いっちょういっせき)でできないことは、長年映画に携わってきた専務が、一番よく知っている筈であった。

「今の日本に、一人で客を呼べるスターなんているんですか? みんなアイドルやタレントじゃないですか。テレビからの借り物じゃないですか。今の映画界に不足しているのは、俳優だけではありません。監督だって、脚本家だって、全部テレビからの借り物じゃないですか。今のように映画が低調なのは、映画人の怠慢が原因です。ハリウッドを見て下さい。みんな映画界独自で人材を育てているじゃないですか」

ここまで言って、江島は、一同を見回した。

皆、「ずけずけと言いたいことを言う奴だ。いくらテレビで最高視聴率ドラマを作ったプロデューサーだからといって、限度がある」とでも言いたげに、ムッとした顔で江島を見ていた。

<言い過ぎたかな? ここまで言うつもりはなかったのだが------>

と、江島も思ったが、あまりに他の重役連中が、保守的で事なかれ主義なのに、我慢がならなかったのだ。

「離れていった観客を呼び戻すには、過去のスターであろうと、スターにかわりありません。今、映画を見ている若い連中より、昔、映画とともに少年時代、青春時代を過ごした潜在的観客層の方が、圧倒的に多いんですよ。それが、わたしがあえて過去のスターである夏目竜太郎と姫宮蘭子を使って映画を作ろうとしている理由です」

「フン、テレビドラマの大プロデューサーさん、二人とも出演することを承諾してないんだろう? どうせ、ダメに決まってる」

と大東専務は、この男特有の、人を小馬鹿にしたような聞き方をした。

一同は、一斉に江島を見て、彼の返答を待った。

「夏目さんは、出演を承諾してくれましたが、姫宮さんからは、まだ返事がありません」

「うん、そうだろう、そうだろう。所詮、最初から無理な企画だったんだ。君のような、まだ映画を一本も作ったことのないプロデューサーに、姫宮蘭子のような大スターが口説けるわけがない」

専務は、思い通りの結果になったことが、よほどうれしかったらしく満面に笑みを浮かべていた。

江島は、早くこの企画会議が終わってくれればいいのにと願った。が、こういう時に限って、時間は遅々として進まなかった。その時、

「専務なら、口説けたのかね?」

矢野社長が大東専務に言った。専務は思いがけない矢野社長の言葉に、

<意外------?>という顔で矢野社長を見た。

「いや、たとえ口説けたとしても、もう彼らの時代は、とっくに終わってるんですよ」

専務は、むきになって反論した。

「そうかな------。君は、夏竜と姫宮蘭子の名コンビを、もう一度、映画館の大スクリーンで見たいと思わないかね。わたしは、見てみたいね。日本映画が生んだ大スターだからね。どんなふうに美しく老いたか、見たいと思う人は大勢いると思うよ」

「社長、わたしだって、まだ55歳です。自慢じゃないが、学生時代は、夏竜や姫宮蘭子の映画を封切り館で、胸をときめかせて見た世代ですよ。わたしは、江島君のような名画座育ちじゃないんですよ。封切り館ですよ、封切り館。それに、『花の忠臣蔵』で大石りくを演った姫宮蘭子を、撮影現場で生で見てるんですよ。今さら、年老いた姫宮蘭子を引っ張り出してきて、何をさせるっていうんです。美しい花は美しい花のまま、人々の脳裏に焼き付かせたままでいいじゃないですか。何も萎(しお)れた花を、人目に晒(さら)すことはないでしょう」

「うん、そうだ、そうだ」

と、専務派の重役連中から声があがった。

<さすが東大法学部出身のエリート、大東映画創業者、大東昇の御曹司だ>

と、江島は感心した。しかし、ここで引き下がる訳にはいかない。

「専務、『八月の鯨』のリリアン・ギッシュ93歳、ベティ・デイヴィス79歳、『黄昏』でアカデミー主演男優賞を受賞したヘンリー・フォンダ76歳、同じく女優賞を受賞したキャサリン・ヘプバーン74歳をご覧になりましたか?」

「うん、見た。それがどうしたと言うんだね?」

専務は、例によって傲慢(ごうまん)な顔で、江島を見返した。その瞬間、

<親の七光りで、次期社長になろうとしている奴に負けてたまるか>

と、江島の負けん気に火がついた。

皆、固唾を飲んで、二人のやり取りを見守っていた。

「彼らは、萎れた花でしたか?」

「いや、その------」

専務が言いよどんだ。江島はすかさず、

「姫宮蘭子さんは、昔の面影を残して、美しく老いていらっしゃいましたよ」

「------」

「専務の意見もよく分かります。しかし、姫宮蘭子さんは、スターなんですよ。スターは死ぬまで、スターであるべきです。それが、スターになるべく才能を与えられた人間の宿命なんです。違いますか、専務?」

「ふん、また君の大好きなスターかね。しかしね江島君、スターだって人間なんだよ。姫宮蘭子だって、普通の人間に戻りたかったんじゃないのか? それを引っ張り出してきて、わざわざ過去の栄光を傷つけることはないだろう」

「そうでしょうか------。わたしが本人から聞いた話では、姫宮さんは正式に引退表明したことは一度もないそうですよ。本人は、晩年の大石りくをやりたかったそうですが、企画が通らなかったそうです」

「ほ~う、初耳だなあ------」

「その企画を通さなかった張本人は、あなたのお父上である、当時の大東映画社長、大東昇さんだったそうですよ」

「き、君は、何が言いたいんだね」

専務は、自分の父親の名を出されたことが、よほど腹に据えかねたらしく、強い口調で言い返した。

「つまり、姫宮蘭子のスター生命を断ったのは、テレビの出現でも本人の意思でもなくて、映画界自身なのですよ」

「フン、じゃあ、君は、まだ、この企画を諦めないつもりかね?」

「はい------。今の日本の映画界に一番欠けているもの、それはスターなんです。ハリウッドを見て下さい。スターがいっぱいじゃないですか。やはり、映画には、夏竜や姫宮蘭子のようなホームランバッターが必要なんです。テレビに出ているお兄ちゃん、お姉ちゃんが映画に出て、誰が見に行きますか?」

「------」

「所詮、彼らはタレントでしかないんです。今のようにテレビからの借り物の俳優で映画を作っているのは、観客を騙していることになるんじゃないですか。映画館のワイドスクリーンでしか見れない俳優、作品を見せるべきです。映画はテレビのような何でも屋のスーパーマーケットじゃないんです。30年前テレビに負け、今度はビデオに負けるなんて、悔しいじゃないですか」

もう、江島の独壇場だった。

「専務、あなただって、映画が好きで映画プロデューサーになったんでしょう? 勝負強い魚は、流れに逆らって泳ぐものなんです。せめて、大東映画だけでも、時流に逆らって、映画だけで勝負してみようじゃないですか。そうでなくては、世界のダイトーの名が泣きますよ」

ここまで言って江島は、一同を見回した。

その時突然、専務の横に座っていた専務一派の重鎮、森本常務が、江島に向って手を叩いた。それは、「よくぞ言ってくれた」という賛同の拍手だった。その拍手は、専務を除いた全重役に伝播(でんぱ)していった。

専務の顔が、みるみる青ざめていった。

江島は、その拍手を背に続けた。

「社長、昔のように、ニューフェイスを募集して、独自で俳優、監督、脚本家を育てましょう」

「江島君、何故君が、テレビドラマの最高視聴率記録を塗り替えたか分かったよ」

と、小野社長が満足そうに頷いた。

それを聞いて江島は、

<必ず王手をかけてやる!>と、心の中で叫んだ。

子供の頃、ヤクザの事務所に、単身、治療費の回収に行った時の事が、まざまざと脳裏によみがえっていた。

会議を終えて、江島が部屋に帰ると、

「ああ、丁度よかった。江島さん、姫宮さんという方から電話ですよ」

と女子社員が、こともなげに受話器を渡した。きっと若い彼女は、姫宮という名を聞いても、姫宮蘭子の名を連想できないのだろうと思われた。そういう世代なのだ。

「姫宮------えっ、姫宮------まさか------」

江島は、慌てて受話器を受け取り、

「はい、江島です------。姫宮さん、姫宮蘭子さんですか?」

江島は、自分の声が上ずっているのが分かった。

「はい、わたくし、姫宮蘭子です。先日は、わざわざ遠い所からおいで頂いたのに、すぐにご返事できなくて------昨日、老沼さんともう一度、お電話でお話ししたんですけれど------」

それは、紛れもなく江島が子供の頃、瀬戸内の小さな漁師町の映画館の銀幕を通して聴いた、姫宮蘭子その人の、気品のある澄んだ声だった。

「斜陽と言われている今の日本の映画界にも、まだ、あなたのように映画と真剣に取り組んでいる人がいるのだということを知り、わたくし、とてもうれしかったんです」

「ありがとうございます------」

「わたくし、もう、71のおばあちゃんですけど、あなたが、わたくしのことを、どうしてもとおっしゃるのなら、わたくし------映画出演の件、お受けしてもいいと思いますわ」

江島は電話を切った後、興奮を静めるために、しばらく窓辺に立って、外の風景を見ていた。皇居周辺のお堀の桜は、今、まさに花開こうとしていた。

「江島さん、どうしたんですか------?」

さっき電話の受話器を渡してくれた女子社員が、心配そうに声をかけた。

「いや、その------姫宮蘭子さんが------」

その後は、もう声にならなかった。江島は、涙が溢れてくるのを、どうすることもできなかった。

(七)

江島は、青山葬儀所に到着すると、先に来ていた妻と合流した。

若い頃から着物のよく似合う女だった。その女性は、『剣聖』の映画製作を発案した瀬木会長の孫娘、瀬木涼子だった。

二人は、夏竜と姫宮蘭子を探すプロセスで、すっかり意気投合し、『剣聖』の映画製作が終わった後、老沼夫婦の仲人で挙式を上げた。

その後、涼子は『銀幕の彼方』のノンフィクションを書き上げ、日本ノンフィクション大賞を受賞し、今では執筆の場を、小説にまで広げていた。

江島と小暮社長が葬儀所に到着して、関係者に挨拶を終えた頃、急に会場が騒々しくなり、大勢のカメラマンのフラッシュが一斉にたかれた。

「何でしょう------?」

と、涼子が怪訝な顔で訊いた。

「誰かアイドルでも来たのかな?」

と江島が答えると、

「いや、夏竜の葬儀に来るようなアイドルなどいないだろう」

と、小暮社長が言った。

事実、夏竜は、『剣聖』以後、数本の映画に出演したが、テレビには一切出ず、あっさりと引退してしまったので、彼と共演したアイドルは皆無といってよかった。

その『剣聖』は、今を時めく中国スター、王英雄が宮本武蔵を演じたという意外性もあり、世界中で大ヒットし、その年の日本映画大賞で、最優秀作品、監督、脚本、主演男優、助演男優、助演女優賞を獲得した。そして、アメリカのアカデミー賞では、最優秀外国映画賞の栄冠に輝いた。

あれからもう25年の歳月が流れ、その映画の関係者であった、瀬木会長、老沼さん、矢野社長、瓜生監督、乾さん、すべて鬼籍の人となってしまった。

カメラのフラッシュを一身に浴びているのは、車椅子に乗った姫宮蘭子だった。そして、車椅子を後から押しているのは、今や国際的大スターとなった王英雄だった。

姫宮蘭子は、『剣聖』一本に出演した後、二度と表舞台に登場することはなかった。

その間、何度か死亡説が流されたことがあったが、車椅子に乗っているとはいえ、健在だった。

葬儀は、江島のように子供の頃、夏竜の映画を見て育った大勢の年配のファンで、一杯だった。それは、25年前、大田区矢口の都営住宅で見た、夏目軍団の四天王の一人、西川一夫の葬儀を見ているようだった。

焼香の間、夏竜の主演した映画の名ゼリフが、BGMのように静かに流されていた。

中でも、夏竜が演じた吉川英治作、『宮本武蔵』のラストシーンのモノローグが、この男の人生そのものを象徴しているようであった。

「波にまかせて、泳ぎ上手に、雑魚(ざこ)は歌い雑魚は躍(おど)る。けれど、誰か知ろう、百尺下の水の心を、水のふかさを------」

その日、東京の空は、この男の最期(さいご)を送るにふさわしく、一日中ピーカンだった。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?