アサナロジー第1階層/アライメントの最重要性

アサナロジー第1階層/アライメントの最重要性

– 幾何学的秩序に従い構築された –

はじめに

現代に於いて、アサナという枠組みの中で行われていることは、非常に残念なことに実に無秩序なのである。

その、秩序無きアサナの世界を幾何学的秩序に従い分類し、3層に分けて規律立てたアサナの法則を、『ヴァイクンタヨガ・アサナロジー(アサナ学)』として、ヨガ愛好家のみなさまにお伝えしようと私は考えているのである。

そして、アサナロジーの枠組みは、3つの要素を主題としているのであるのだが、今回は以下の一つ目の階層について明らかにしていきたいと考えているのである。

1段階目の階層の主題として、現代ヨガは運動療法の側面を持つアサナ主体のヨガであることが挙げられる。そして、それは運動である以上、他の運動と同様に、必ず怪我が付き物であり。そのため、アサナの枠組みの中で、怪我を可能な限り無くすための規定を設けることが必要であり、そのことを順序立て規律として明らかに示すということ。尚、この階層では、身体、心、魂の3つに大体的に区分される人の3つのパートの内、身体のみを扱うアサナの法則を示すものとする。

この Asanalogy シリーズは、ヨガを始めたい方や、既にヨガをされている方々や、すべてのヨガラヴァーズを対象としたアサナの法則であり、自身のアサナ練習やヨガ講師としてアサナを伝える際の基準に、そして、アサナというものの本質を理解して頂ける良き機会となる事を望んでいるのである。

本文

現代ヨガは運動療法の側面を持つアサナ主体のヨガであることが挙げられるのである。そして、それは運動である以上、他の運動と同様に、必ず怪我が付き物であるということ。そのため、アサナの枠組みの中で、怪我を可能な限り無くすための規定を設けることが必要であり、そのことを以下より順序立て規律として明らかに示すということ。そして、その規律に対しての構造的な考察と、それに纏わる解説をするものとする。

アサナの枠組みの中で、怪我を可能な限り無くすための規定を設けることが必要であり、その為にヨガの身体的な側面を観る上に於いて必要な概念の基盤は『正しい型』(アライメント)である。ということ、

全てのアサナには『正しい型』(アサナアライメント)があり、個々のアサナは其々、アサナアライメントを有しているということ。また、そのアサナアライメントは、以下の様に、3つの概念を有しているのである。

アサナアライメントの3つの概念

正しい型

美しい型

怪我なき型

上記の様にアサナアライメントは3つの概念を持つのである。

『正しい型』は、『美しい型』であり、『ケガ無き型』である。故に『正しい型』なのである。

そして、私たちがオンザマットで向き合う現代のヨガとは、アサナを主体とした運動療法の側面を持つヨガであり、カラダを動かすあらゆる運動には、ケガは付きもので、そのことはヨガも然りではあるが、

『ケガ無き型』であるアライメントを熟知習得することで、自他共に『怪我の無いヨガ』を行うことができるのである。

アサナロジー第1階層4つの法則

① アサナアライメント(基準、ルーラー)

▶︎② アサナアセスメント(判断、評価)

▶︎③ アサナアジャストメント(調整、修正)

▶︎④ アサナデベロップメント(改善、向上)

アサナロジー(アサナ学)に於けるアサナ学習の第一段階は、上記の様に『上から順に基礎から応用へ』と、『構造的な4つの段階』に分けることができる。そのことは絶対的であるが故に『アサナの法則』なのである。

そのことから、アサナ学習に関する全ての技術、知識は、アサナアライメントがそのアサナ学習構造の基盤であり、基盤となるアライメントの習得を無くして、更なる技術、知識の構築は不可能であるということ。

そのことを数学に例えるならば..

足し算、引き算、掛け算、割り算といった基礎の理解、習得を無くしては、応用である難しい方程式は解けない。というものである。

基礎であるアサナアライメントの習得こそが、全てのアサナ学習の範疇に於いて最重要事項となる。

アサナロジー第1階層4つの法則についての解説

【①アサナアライメント(基準、ルーラー)】

アサナアライメントとは、『アサナの正しい型』である。

全てのアサナは其々のアライメントを有しており、アライメントに従って正しくアサナを行うことで、『美しいポーズ』が取れると共に、『怪我を予防する』ことができるのである。

最重要なこととして、『アライメントはアサナ学習に於ける全ての基準』であり、アサナロジーの第1階層における他の3つの段階である、②③④を行う際の照らし合わせの比較対象となる為、アライメントを熟知していない場合は、②③④を実行することが不可能となる。そしてこのことは絶対であるが故にアサナの法則である。

この様に、アライメントが第1階層における、他の3つの段階を支配していることから、アサナロジーにおいては、アライメントのことを『ルーラー/ “ruler”』(規則を規定するもの)と呼ぶのである。

したがって、『アサナ学習においてアライメントこそが全ての基盤』となるのである。その為、アサナの正しい形(アライメント)を熟知することこそが、全てのアサナ学習に於いての基礎となるのである。

また、アライメントの熟知とは、自身の脳内に、身体内外部への投影機能を搭載したアサナ設計図(アライメント)が備わっていることである。

アサナ熟知のためには、身体を点、線、面、立体として捉え、いうならば、常日頃から身体を、構造的で有機的な立体幾何学図形として捉える習慣を持つことが重要となる。

また、アサナには対称性が求められる為、人体における左右対称性を測る為の見知も必要となる。

しかしながら、自身の『熟知したアライメント』を過信し過ぎることは危険なのである。

それは、自身が持つアライメントそのものの基準が間違っていないか? ということを疑うことであり、

そのことは、自らアサナを行う場合、自身の体得、体感しているアライメントと、身体感覚との間にズレが生じ、実際に取っているアサナが知らず知らずのうちに崩れてしまっていることもあるため、

定期的に自身のアサナをアライメントを熟知している者に観て評価してもらい、誤差を補正するか、

もしくは、自身のアサナを鏡に映し出し確認することにより、自身の脳内でイメージしているアライメントと、実際に自身が取っているアサナとの整合性を微調整、調律し、身体感覚的に身につけている方のアライメントの基準値を正し、保持しておくことも重要となる。

またこの様な『基準の基準』のことを『メタ基準』と呼ぶ。

正しい基準であるメタアライメントに、自身が保持している身体感覚的なアライメントを照らし合わせ比較し、常に正確な基準に保つことが重要となる。

このように、アサナ学習においては、基準となるアライメントそのものの『質』こそが最重要であり、

どのくらい質の高いアライメントをアサナの基準として、ヨガ愛好者自身が持つことができるのか?という、アサナ学習においては、そのことが最も重要なこととなる。

誰にアサナアライメントを習うのか?

誰なら質の高いアサナアライメントを熟知しているのか?

実のところ、そのことこそが、アサナが主体である現代ヨガを行ったり、学んだり、教えたりする上においては最重要なことなのである。

また、アライメントの熟知に含まれる項目の中には、怪我を防ぐための逸脱したミスアライメント(怪我に繋がる、誤ったアサナの形)である、禁忌事項に関しての見地も必要不可欠なのである。

また、アライメントは、ヨガを用いた運動療法として、以下の様に、メディカルヨガのアライメントとして用いることもできるのである。

まず、正しい型であるアライメントの形通りにできるだけ、自他の身体を形取らせる様にアサナを取らせてみること。そして、型からはみ出した身体部位や、骨格筋の違和感、固さや痛みが生じている部位を探し出すこと。

その部位こそが、今迄、気づく事の無かった、埋まっていた身体の悪い部位であり、そのように、アサナの正型を用いることで、悪因を炙り出すことができるのである。

後はその部位に対して、様々なアジャストメントを掛け、症状を改善して行くのである。

そのことこそが、知る人ぞ知る、真のメディカルヨガの基本なのである。

そして、真のメディカルヨガの基準こそがアライメントなのである。

また、新しいアサナを自身で考案する際においても、アライメントが、そのベースとなるのである。

【②アサナアセスメント(判断、評価)】

アサナアセスメントとは、アライメントを基準として、自他のアサナの正確性や安全性を、判断、評価する技術のことである。

そのため、アセスメントは、その基準となるアライメントを熟知していなければ、不可能となる。

アセスメントを正確に行うためには、身体を点、線、面、立体として捉え、いうならば、常日頃から身体を、構造的で有機的な立体幾何学図形として捉える習慣を持つことが重要となる。

また、アサナには対称性が求められる為、人体における左右対称性を測る為の見地も必要となる。

アセスメントには、他者のアサナに対する視覚認識を主とする手法と、自身のアサナに対する体感認識を主とする手法という別々の、2種類の判断、評価方法(アセスメント)がある。

他者へのアサナアセスメントとは、意識をアサナに合わせて、視覚で知覚認識した瞬間、自動照準的に、正しき型であるアライメントのアウトライン(幾何学的な図形のイメージ)が、対象アサナにビッタリと重なり合わさる為、後は対象と正型印象との誤差を測ることにより、瞬時にそのアサナの正否判断や評価(アセスメント)が成せるのである。

ヒヨコのオスとメスを瞬時に選別するプロの如く、アサナに関する良し悪しを瞬時に判断、評価できる能力。そのことを、他者に対するアセスメントの熟知と呼ぶ。

また、他者のアサナへの判断、評価をすることよりも、自身のアサナをアセスメントすることの方が、その難易度は高いものとなる。

なぜならば、対象となる他者のアサナや、写真、ビデオ等は、既に形として出来上がっているものであり、それは、比較基準であるアライメントに実際のポーズを照らし合わせ、一目で良し悪しの判断、評価(アセスメント)のつくものであるが、

しかし、自身へのアサナアセスメントは、お手本である正しき型であるアライメントに沿った形で、アセスメントとアジャストメントを交互に用いて、1からアサナを組み上げて行くという、謂わば、自身の肉体内外面世界を、視覚と身体感覚を用い身体操作を行ってポーズを構築していく、有機的な幾何学的構築物であり、

その際、視覚で知覚認証できる範囲が限定されるため、視覚に頼らない、身体感覚的なアセスメントが主となる。したがって、他者へのアセスメントよりも、自身へのアセスメントの方が、その難易度は高くなるのである。

そして、自身に対するアセスメントの熟知とは、一つ一つのアサナの正形を自身が取れるようになることに他ならないのである。

また、怪我を防ぐために、逸脱したミスアライメントで取られた自他のアサナに対しての、瞬時の的確な判断が求められる。

【③アサナアジャストメント(調整、修正)】

アサナアジャストメントとは、アライメントを基準として、自他のアサナへの調整、修正を加えアサナを完成、もしくは完成への段階的な形へと導く技術のことである。

そのため、アジャストメントは、その基準となるアライメントを熟知していなければ、不可能となる。

また、アジャストメントは、正確なアセスメントを行うことが前提である為、アセスメントを熟知していなければ、アジャストメントは不可能となる。

原則として、アジャストメントを自他に施す際は、アサナに対しての熟練度に応じた対応が不可欠である。

そして、ハンズオン(他者への直接触れ修正を施す行為)に関して言うならば、推奨できないものである。

なぜならば、他者に直接触れ修正を施す行為とは、負傷を負わせてしまうという高いリスクを有するためであり、アジャストメント技術を熟知した者が施術者となる場合においても、100%安全な施術であるとは断言できないからである。

特に、未熟者に対するアジャストメントの強度やアサナの種類については充分に考慮するべきであり、アジャストメント前のアセスメント(判断)の段階においても、その判断、評価の選択肢の中には、『敢えてアジャストメントしない』という選択をも含み考慮するべきなのである。

そのことから、アジャストメント技術に関しての未熟者や中級者は、他者に対してアジャストメント施術を施すべきでは無いものと規定するものである。

アジャストメントには、他者のアサナに対する視覚認識を主とする手法と、自身のアサナに対する体感認識を主とする手法という別々の、2種類の調整、修正方法がある。

また、他者へのアジャストメントには、口頭で行う指示と、他者に直接触れアサナに調整、修正を掛ける2種類のアジャストメントがある。

口頭で行うアジャストメントは、一度に多人数への指示が可能であり、その指摘内容は以下の様に多岐に渡る。

身体に関する位置取り、方向、範囲、幅、長さ、角度。並行性、安定性、目線、バランス、骨格筋の過度の緊張や圧力、呼吸についての詳細な扱い方、意識や思考の置かれている位置や、内容とベクトル、勤怠事項 etc..である。

他者に直接触れるアジャストメントとは、お手本である正しき型であるアライメントに沿った形で、対象となる他者の呼吸を観察し、その呼吸に同期しながら身体に直接触れ、アセスメントとアジャストメントを交互に用いて、アサナを完成、もしくは非術者の熟練度に応じて、アサナ完成への段階的な形へと導く。

また、アジャストメントの方向性(直接的 or 間接的)、強弱の度合いに関しての注意も必要となる。

非術者とのコミュニケーションも必要不可欠であり、アジャストメントに入る前、そして、施している最中も口頭での声掛けや、ボディタッチ等を用いて、彼らの意見に耳を研ぎ澄ませ、常にコミュニケーションを取ることが不可欠となる。

尚、一度に一人、もしくは少人数にしかアジャストメントを掛けられないため、クラスを円滑に進行するため周囲への十分な配慮も必要となる。また、怪我を防ぐ為、状況に応じて瞬時に言動しなければならないため、施術者が座り込む様なアジャストメントは避け、片膝立ち以上の立位の体勢にて、瞬時に何事にでも対応可能な体勢でのアジャストメントを行うことが望ましい。

また、他者に触れる際には、触れる部位には十分な配慮が必要である。

自身へのアジャストメントとは、お手本である正しき型であるアライメントに沿った形で、アセスメントとアジャストメントを交互に用いて、1からアサナを組み上げて行くという、謂わば、自身の肉体内外面世界を、視覚と身体感覚を用い身体操作を行ってポーズを構築していくものであり、その際、視覚的に知覚認証できる範囲が限定されるため、そのことは、視覚に頼らない、身体感覚的なアジャストメントを主とするものになる。また、自身の身体の動きと呼吸は連動させなければならいのである。

そして、自身に対するアジャストメントの熟知とは、一つ一つのアサナの正形を自身が取れるようになることに他ならない。

また、アジャストメントの方法を自身で新しく考案する際においても、アライメントはそのベースとなるのである。

【④アサナデベロップメント(改善、向上)】

アサナデベロップメントとは、自他のアサナやアサナ中の呼吸に関する質の改善や向上である。

そのアサナの改善、向上の内容は、柔軟性、安定性、持続性、アライメントに関する正確性、美しさ等が挙げられるが、アサナ中の呼吸についても同じことが云えるのである。

そのことは、継続的なアサナ学習や練習を通し得られるものであり、正しいアライメントを熟知し、アセスメントやアジャストメントの技術を磨くことで実現されるのであり、それらのどの項目が欠けても達成不可能なのである。

また、他者への指導力の向上は、アサナをアライメントベースで理解し、迅速且つ的確なアセスメント、そして、相手の身体に合わせたアジャストメントや、適切なフィードバックを行うことが必要となる。

以上で、私のアサナロジーの基本概念についての説明が終わったところで、以下より、アサナロジーの法則に基づいた実践的な解説を例題を持ちいて行っていくものとする。

アサナロジーの法則に従った実践的な解説例題

① アサナアライメント(基準、ルーラー)

▶︎② アサナアセスメント(判断、評価)

▶︎③ アサナアジャストメント(調整、修正)

▶︎④ アサナデベロップメント(改善、向上)

以下の画像をご覧ください。

この画像は私が大ファンであるプロ野球、オリックスの山本由伸選手の後屈写真である。

一般人なら、この画像をパッと見た瞬間、『すご〜い!柔らかーい!』というのではないのであろうか?

では以下より、アナロジーの4つの法則に従って、順を追い、ポーズの完成までの道のりを、実践的な解説をしながら以下より行っていくものとする。

まずは、このバックベンド(後屈)のアサナの正しい型であるアライメントは、どういう形なのか? という解説から行っていこう。

① アサナアライメント(基準、ルーラー)

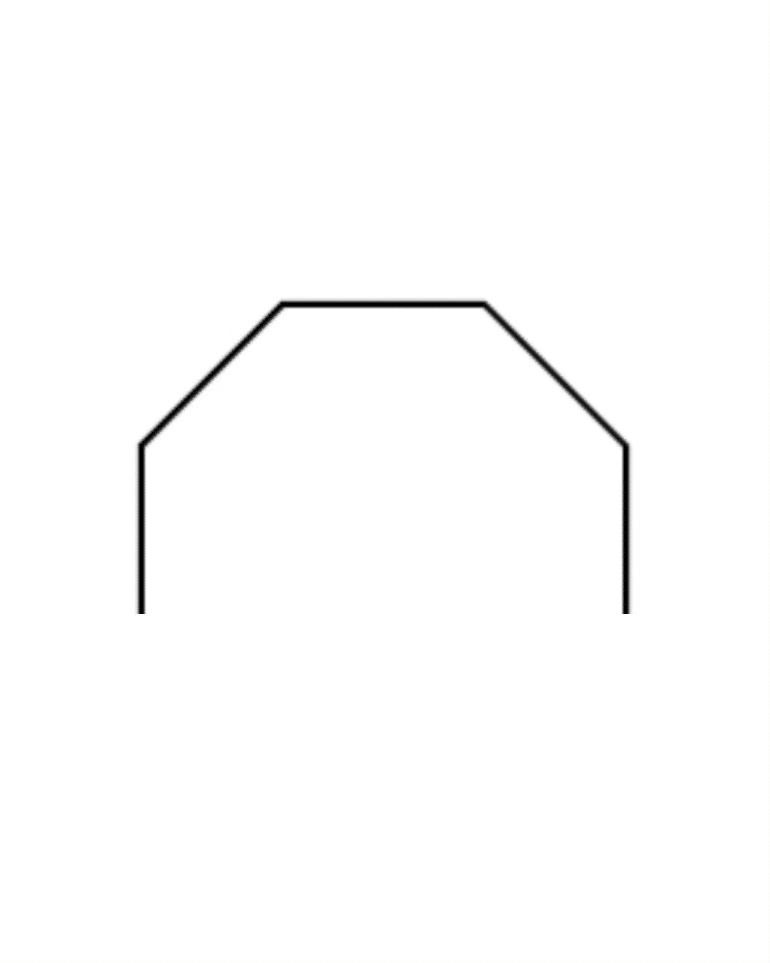

まず、私のアサナロジーに於ける、このポーズの怪我の無き、美しく、正しいアサナアライメントとは、この山本選手の画像の様な弧の部位(身体の前面)が丸みを帯びた半円形の形では無く、弧の部位が角ばった半正八角形の形であるということ。

そのことから、未然に怪我を防ぐためには、半正八角形の形に後屈アサナを取らなければならないというものである。

さて、アサナを測るための基準である、アサナアライメントがこの文章をごらん頂いている、あなたに備わったということで、続いては、行程②のアサナアセスメントを行い、このアサナが良いのか悪いのか?ということを測っていきたいと思うのである。

① アサナアライメント(基準、ルーラー)

▶︎② アサナアセスメント(判断、評価)

さて、それでは図を見ていただこう。

アサナの良し悪しを判断、評価する際は、正型の基準値であるアライメントに、実際のポーズを照らし合わせて、その差異を測り判断していくのである。

それではまず、山本選手のポーズに基準である図のアライメントである半正八角形の型を重ね合わせ、そこに生じた誤差を測り、判断、評価していこう。

その様に比較してみると一目瞭然、山本選手のお腹の部分が異常に弧を描き上部に突き出ている。ということがお分かりになるであろう。

そして、お腹の部位が突き出ているということは、腰が反りすぎている。というサインである。

その為、このケースの見立て(アセスメント)は以下の様になるのである。

『腰、危険!』

これは、ポーズをパッと見た瞬時の判断/アセスメント、見解になるのである。

(もちろん細かい他の注意点は多々有るのだが、そこはさておき)

まず、ヨガを自身で行う、又は人に教える上での最重要点として、『怪我をしない。させない』ということを考え方のベースとして、全てのヨガ愛好家は持たなければならない。

そのことを踏まえて、この画像のバックベント(後屈)への、ヨガ技術的な側面に関する私の個人的な見解は、危険度MAXの禁忌事項レベルのミスアライメントのアサナである。(正しいアライメントが逸脱した、怪我の可能性が極めて高い、正しくないポーズの形)という見立てになるのである。

もしこのまま、山本選手が毎日、この形で後屈を取るのであれば、腰を壊す可能性は極めて高いのであり、ましてや、彼の様に、身体が柔らかければ柔らかい程、その危険度は増すのである。

このように、ヨガ練習生やヨガ講師として、自身や生徒に怪我をさせない様に練習や指導する為には、正しいアサナアライメントに基づいた、禁忌事項についての瞬時の判断 / アセスメントが必須となる。

またここで、現代の世界のヨガシーンの中で『ヨガはジャッジメント(判断)しない』という、誤った概念があり、この文章を読まれている方の中にも、そう感じていらっしある方も多いとは思うのであるが、そのことに関して、検証と考察から理論立てた、私の見解を文章に以下にまとめているので、是非ご覧いただき、『ヨガに関する、ある種の誤解をあなたが解ける様、また克服できる様に手を差し伸べているのである』

ジャッジメントというヨガシーンの厄介な言葉←こちらからご覧ください。

現代の運動療法の側面を持つアサナ主体のヨガシーンに於いては、『ヨガはジャッジメント(比較して判断)しない』と言い切ることは、未然の怪我を防ぐ。という観点から見た場合、もはやありえないことである。

この問題の一番の焦点としては以下の点が挙げられる。

実際に日本人はヨガのシーンに於いて、『ジャッジメントしない』と言いながら..

ジャッジメント後(判断後)アジャストメント(調整、修正)をしてしまっている為『その言動は矛盾している』ということと、

そして、『そのような日本人ヨギは全体の約90%いる』ということ、

『言動に矛盾を抱えたまま、ヨガを行う。ヨガを教える』という、そのチグハグさこそ、現在の日本のヨガシーンに於ける深刻な問題と言えるのではないか?ということ。

また、『ヨガはジャッジメントしない』と言い始めたのは、西洋人ヨギ達であり、そんな彼らも、ヨガシーンにおいて、アサナをアジャストメントする前には必ず『判断、評価』しているのである。

彼らが『判断、評価』を行う際に使用している名詞は、ジャッツジメントではなく、私のアサナロジーと同じく、『アセスメント(判断、評価)』という言葉を用いて、アサナの判断を行っているのであり、

そのことから、ヨガ愛好家であられる、みなさんも今後は、『ヨガにおいて判断は必要なことである』という認識を持ち、『アセスメント』という言葉を用いて、アサナを判断し、ヨガを行なわれると良いのではなかろうかと、この機会に提案するのである。

また、『ヨガはジャッジメントしない』という、誤ったヨガの概念と同じ様な、

『ヨガは人と比べない』というヨガ業界に円満しているナンセンスな偏見があるのだが、そちらの誤った概念に対する洗脳を解くための文章を、以下にまとめてあるので一読されることをお勧めするのである。

ヨガは人と比べよ←こちらからご覧ください。

是非、それら2つのヨガ用語の過ちの洗脳を解くために、私の文書をご一読頂きたいのである。

さて、お話を本線に戻そう。

では、実質的に山本選手は、どの様にこのポーズを取れば良いのであろうか?

アサナロジーの③番目の行程に進み、④番目のアサナの完成にまで導いていこうと思う。

▶︎③ アサナアジャストメント(調整、修正)

▶︎④ アサナデベロップメント(改善、向上)

山本選手、彼自身が正しきアサナを取るためには、アセスメント(判断)で、危険なポーズと判断したのであるから、そのアサナは危険を回避する為に、アジャストメント(調整、修正)を行わなければならないのである。

その行程を以下より引き継き、ご覧頂こう。

山本選手が自身でこのアサナをアジャストメントし、アサナの完成(デベロップメント)に導く行程をみて行こう。

山本選手自身で、正しきアライメントのヤントラ(幾何学図形)の半正八角形の型を、脳内アサナ設計図(アライメント)として、彼はイメージをしながら、多少の視覚での感知と、感知の大半を担う身体感覚とを用いて、アサナアセスメントとアサナアジャストメントを自己的に交互に行い、身体の様々な骨格筋を動かし、骨を序列して正型にピッタリと重ね合わせる様にアサナを取って行くことにより、怪我の無い、美しく、正しいアサナが完成(アサナデベロップメント)するのである。

また、他者が彼のアサナを正しき型にアジャストメントする際には、

他者の脳内に正型のアサナ設計図(アライメント)をイメージし、山本選手に投射し、彼のポーズと正型を重ね合わせる様にしながら、その正しい型に重ね合わせる様に身体を誘導(アジャストメント)していき、また、時には彼の動きを止めて、アセスメント(判断、評価)を行い、その誤差を修正しつつ、完成のポーズに導く様にアジャストメントしていくことで、怪我の無い、美しく、正しいアサナが完成(アサナデベロップメント)するのである。

ご覧の様に、上記がアサナロジーにおける、アサナの法則に基づいた、怪我なく、美しく、正しいアサナの取り方なのである。

またもし、ヨガプラクティショナーであるあなたが、ヨガ講師に前出の山本選手の画像をみせた際、『柔らかいねー!』という様な見解だけを述べられた場合..

残念ですが、その講師の元は生徒としては去られる方が賢明であることもお伝えしておこう。

厳しい事を言う様ですが、理由はいうまでもなく、人にヨガを教えるという行為に対して、明らかに正しい見立てが出来ておらず、それは技術力が足りていないからであり、場合によっては生徒のアナタは怪我を負ってしまう可能性も高いからなのである。

また、怪我を防ぐ為の瞬時のアセスメントを的確に下す為には、アサナアライメント(怪我のない正しいアサナの形)を習得すること以外の選択肢は無いのである。

なぜなら、そのアサナが良いか?悪いか?の正しい分別をする、アセスメントの源になるのがアサナアライメントなのであるから。

アサナロジー第1階層4つの法則

① アサナアライメント(基準、ルーラー)

▶︎② アサナアセスメント(判断、評価)

▶︎③ アサナアジャストメント(調整、修正)

▶︎④ アサナデベロップメント(改善、向上)

ここで、今迄のおさらいとなりますが、上記の図をご覧の通り

アサナ学習に関する全ての技術、知識は、アサナアライメントがそのアサナ学習構造の基盤であり、基盤となるアライメントの習得を無くして、更なる技術、知識の構築は不可能であり、アサナアライメントを基盤としてアサナの世界は成り立っているのである。

このことから、アサナを主とする現代ヨガにおいては、アサナアライメントこそ、一番重要な概念なのである。

アサナアライメントを熟知する事で得られる10の恩恵

1、自信を持ちアサナに関して正否の判断を下せる

2、自他共にケガのないヨガプラクティスの約束

3、クオリティーの高い、美しいアサナを取ることができる様になる

4、正しい型を知ることでアサナに関するあらゆる技術のベースが身に付く

5、確信を持ちアサナアジャストメント(調整、修正)ができる様になる

6、メディカルヨガに関する、アサナ施術の基礎力が身につく

7、本当の意味でのヨガ解剖学の基礎力が備わる

8、ヨガシーンで自信を持ち、教え、学ぶことができる

9、全てのアサナに関しての目利き力が備わる

10、驚くほど自身のアサナの精度が向上する

上記の様にヨガシーンに於ける、みなさんの持つ数々の悩みは、質の高いアサナアライメント技術を習得する事で解決します。なぜなら、現代ヨガはアサナが主体であり、その概念の基盤は型なのです。正しい形を熟知することこそが様々な問題を解決する為のキーなのである。

あなたの持つ様々な問題解決のためには、クオリティーの高いアサナアライメント技術を習得される事をおすすめするのである。。

しかしながら、現在のヨガシーンでは、その事に関して問題が生じており、その問題とは、『ちゃんとアサナアライメントを熟知している先生の数が非常に少ない』と言う問題である。

なぜならば、まず、アサナアライメントという概念は、ヨガの歴史において、近年になってから確立されたもので、1970年代より故人であるBKSアイアンガー師が発案され現在に至っているものであり、その卓越したアサナアライメント技術は、今尚、アイアンガーヨガ協会の中でのみ、謂わば秘密の知識として培われ進化してきているのである。

現在に於いてはその技術も多少流出してはいるものの、まだまだその本質を知る人は世界的に見ても少ないのが現状であり、高いレベルのアサナアライメントを習うには、アイアンガーヨガ講師の元で習うか、

もしくはアイアンガーヨガから派生した流派や講師に習う以外に手はないのである。

そして、その中でも10年ほどのヨガ経験者では無く、最低15年ぐらいのヨガ経験のある方に学ばれることをお勧めいたしたいのである。

* アイアンガーヨガから派生したヨガ流派の一例としては、私のヴァイクンタヨガ、アヌサラヨガ、リストラティヴヨガetc..

尚、私が開催しているTTCヨガ講師養成講座や集中講座、坂坂イッキのプレミアムパーソナルコース、全国でのWS等では、アサナアライメント技術についての詳しい実践解説クラスを開催しているので、どうぞそちらの方に出向いて頂けるとよろしいかと思うのである。

卓越したアサナアライメントを習得してきた私の経歴

では、卓越したアサナアライメントを、私がどこで学んできたのか?

という、私のヨガの経歴を以下に記しておきましょう。

私は、1995年よりヨガを始めて、アイアンガーヨガ協会の最高位である、シニアヨガティーチャーの、Br.Rudara Dv 氏に、1998年から弟子入りし、師より他団体では決して見ることのない卓越したアサナアライメントからプラナヤマ、瞑想に至る、アシュタンガの8ステップを、25年の月日を経て現在まで全て学んできたのである。

そのことはマントラ、ヨガ歴史、ヨガ哲学、メディカルヨガというような、多角的なヨガの範疇を全て網羅し学ばせて頂いた経歴を持つ。

また、現在においても、私は師よりその時々によってヨガに関するあれやこれやを習得しており、一生その学びは続くのであり、

そして、習得だけではなく、私自ら多角的にヨガを研究しており、それは、新しいアサナやメディカルヨガ手法、プロップス類の使用法といった、新しい分野の開発。そして、ヨガ歴史、哲学などの掘り下げモノの研究から、現代ヨガの無秩序な部位を規律として秩序立てるといった研究など多岐に渡るモノである。

それらの研究成果を、私の構築したヴァイクンタヨガの教義として体系化したり、ヨガの講座やこのブログで発表している現在なのである。

(なぜ?私がアイアンガー協会に入らなかったのか?ということについては、皆さん不思議に思われることでしょうし、そのことについては、そのうちに文章にて表したいと思うのである)

さてここからは、アサナロジーにおいてアライメントが、なぜ?”Ruler”と呼ばれているのか?という解説を以下より行うのである。

なぜ?アライメントのことをアサナロジーではルーラーと呼ぶのか?

ではまず、文房具のモノサシについて話をしていきましょう。

モノサシを英語に訳すと“ruler”という言葉になる。

そして、この“ruler”という単語は、王様や権力者を表す『支配者』という言葉を指した、同音異義語でもある。

このことは、先に“ruler”『支配者』という単語が存在していて、その後、後世になり発明されたモノサシを“ruler”と名付け呼ぶ様になったということ。

なぜならば、『モノサシが長さを支配する』ということから、支配者のルーラーに倣い。その名が付けられたということなのである。

また、アサナの範疇においては、基準であるアライメント無くしては、アサナに対する判断、決定、調整、修正、改善、向上といった、すべては成り立たず、謂わば、『アライメント(基準)はアサナを支配するもの』であり、

そのことから、私のアサナロジーでは『アサナアライメント』のことを『ルーラー/支配するもの』(“ruler”)と呼んでいるのである。

このように、アサナ学習において、基準となるアライメントそのものの『質』こそが最重要であり、

どのくらい質の高いアライメントをアサナの基準として、ヨガプラクティショナーや、ヨガインストラクター自身が持つことができるのか?という、そのことが最も重要なことなのである。

また、卓越したアライメント技術取得に関して言うならば、有名ヨガ講師だから、RYT200や500の資格を所持しているから、RYT認定TTCを開講しているから、インド人、外人講師だから、といった、それらの肩書きは全く関係なく、

卓越したアライメント技術を持っているかどうか?

ということの判断についてのヒントとしては、そのヨガ講師の経歴を見れば、ある程度の判断は可能となるのである。

アサナ構築の上で、基準となるアライメントそのものの『質』こそが最重要事項であり、

どのアライメントを自身のアサナの基準として設定するのか?

そのことが最も重要なことなのである。

ヨガ学習においては、どこで習うか?

どこが一番安いか?では無く

誰にヨガを習うか? が一番重要なことなのである。

誰にアサナアライメントを習うのか?

誰が質の高いアサナアライメントを熟知しているのか?

すなわち

誰にヨガを習うか?

が一番重要なことなのである。

Om

坂東イッキ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?