「家族の介護負担を減らしながら、本人の暮らしも豊かに」福祉用具レンタル&販売の専門家・中井健人さん

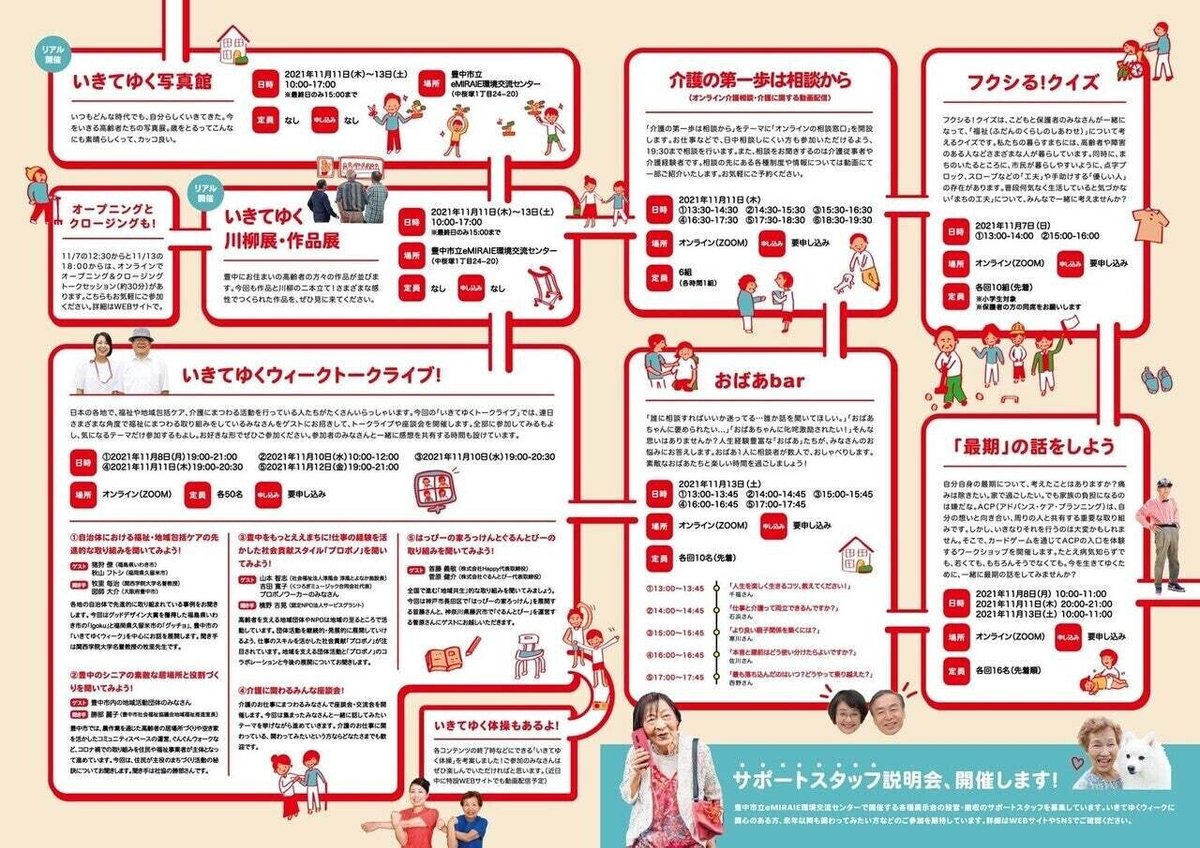

「いきてゆくウィーク」は、大阪府豊中市で約20年にわたって開催されてきた「いきいき長寿フェア」をリニューアルしたイベントです。高齢者の社会参加、介護/福祉をベースにしながら、さまざまな方が参加したり、学んだりできるようなイベントになっています。

このnoteでは、運営メンバーの想いや背景を発信しています。今回インタビューしたのは、福祉用具のレンタルや販売を行う「あいびー株式会社」代表の中井健人(なかい・たけひと)さん。

「いきいき長寿フェア」でも、「体験」を重視した福祉用具の展示をなさってきた中井さんに、これまでの経緯や「いきてゆくウィーク」に込めた想いを伺いました。

福祉用具から、暮らしの中の困りごとにアプローチ

── はじめに、中井さんの仕事について教えていただけますか。

「車いす」や「手すり」といった福祉用具のレンタルや販売を行っています。他にも「介護用ベッド」や「歩行補助つえ」、「スロープ」など、いろんな種類の福祉用具があります。

可能な限り自宅で、利用者さんに自立した生活を送っていただけるように、心身の状況やご希望、そのときの環境を踏まえて、その方にあった福祉用具を選んでいます。

「ひとりでトイレに行けなくなった」「外出が難しくなった」などのご相談を受けて、手すりや車いすなどの福祉用具をレンタルしています。

要介護認定を受けた利用者さんや家族からケアマネージャーに、生活の中で困っていることをご相談いただいた後、私たちがご自宅へ訪問します。そこで、適切な福祉用具をご提案するんですね。

私たちだけではなく、理学療法士の先生など、いろんな専門家から意見をいただきながら選定をしています。歩くことのできる利用者さんに車いすをレンタルした結果、筋力が低下して歩けなくなってしまうといったケースもあるからです。

※ケアマネージャーは、介護を必要としている方が様々な介護サービスを利用できるよう、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成したり、サービスを行う事業者との調整などを行ったりする。利用者一人ひとりの介護サービス全般をマネジメントする。

福祉用具を知ってほしい。「体験」を重視した展示

── 中井さんは「いきいき長寿フェア」で、福祉用具の展示をなさっていたそうですね。

2005年頃から「いきいき長寿フェア」には関わっています。これまでは主に福祉用具の展示を担当してきました。「福祉用具については誰にも負けない」という気持ちだったので、その分野で力になれたらいいなと思っていたんですね。

最初はこじんまりとした展示でした。でも、「もっといろんな人に見てほしい」と思ったんですね。それで、福祉用具の使い方が具体的にイメージできるように、会場にお風呂を置いたり、玄関の上がり框(かまち)をつくったりしました。

例えば、安全にお風呂に出入りできる「入浴用いす」、お風呂の中に沈めて使う「浴槽内いす」などを紹介していたのですが、机の上に並べるだけでは使い方がイメージできないんです。

それで、会場にお風呂を置いて、福祉用具を展示していました。家の一部を再現することで、「これいいね」と思ってもらえるような展示になるかな、と。上がり框にスロープを置いて、実際に車いすで坂を登り下りしてもらう体験も行ってきました。

例えば、「電動車いす」を使って、アシスト機能がどう作動するかを体験してもらったこともあります。少しの力で坂道を登れて、下り坂はゆっくり進めることを体感できる機会になったと思います。

── イベントの参加者が、体験から福祉用具の理解を深められる工夫をされていたのですね。

体験ブースをつくるように心がけていました。家でインターネットやカタログを見ていてもわからないことがあると思うんですね。実際に福祉用具を見て使ってもらうことによって、伝わる良さがあるんじゃないかなって。

他にも、移動が難しい場合に使える「移動用リフト」の体験ブースもつくったことがあります。介護保険制度で、こんな福祉用具もレンタルできるんです。特に、老老介護の場合は、介助者の負担が大きくて、ベッドから車いすへの移乗が難しい場合もあります。

( 写真中央の福祉用具が「移動用リフト」)

でも、実物を見れないと、大がかりなものが家に来るんじゃないかとレンタル前に心配になったり、持ち上げられたとき家族が怖い思いをしないか不安になったりすると思うんですね。でも、実際にリフトに乗って体験していただくことで、そういった不安を解消することができます。

こういった体験を通して、福祉用具を知ってもらうことを一番大事にしていました。「家族に介護が必要になったとき、スムーズに介護サービスを利用して、福祉用具で介護負担を軽減してほしい」という想いがあったからです。

そのため、今介護を必要としている方やその家族だけではなく、普段は介護と直接関わりのない方にもイベントに参加していただくことは大事だと感じていました。

福祉ついて考える「フクシる!クイズ」

──「いきてゆくウィーク」では、どんなコンテンツを企画されていますか。

小学生と保護者の方が一緒になって、「福祉(ふだんのくらしのしあわせ)」について考える「フクシる!クイズ」を企画しています。

高齢者や障害のある人など、僕たちの暮らすまちにはいろんな人が暮らしていて、至るところに点字ブロックやスロープなどの工夫があります。まずは、クイズでそういった「まちの工夫」を知ってほしいなと思っています。

いろんなシチュエーションを準備していて、「こんなとき、あなたならどうしますか?」と子どもたちに質問する予定です。

正解か不正解ではなく、誰かのために何かをしようと思うこと自体が正解だと僕たちは思っています。優しさをもって毎日を過ごしてもらえたらいいなという想いを、「フクシる!クイズ」の企画に込めました。

例えば、「電車で高齢の女性と若い女性が立っていたら、あなたはどうしますか?」というクイズがあります。

年齢の観点以外にも、妊娠していることを知らせる「マタニティマーク」や、配慮や援助を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」などの情報も子どもたちに伝えていきたいです。

新型コロナウイルスの影響で、福祉用具の展示は叶いませんでしたが、運営メンバーとオンラインイベントに向けて準備を進めてきました。「フクシる!クイズ」が少しでも優しいまちの実現につながったらいいなと思っています。

福祉用具で、本人も家族も楽しく過ごしてほしい

── 中井さんにとって、福祉・介護業界の魅力は何ですか。

福祉用具のレンタルや販売の仕事は、僕自身とても魅力的な仕事だと思っています。利用者さんに「ありがとう」と笑顔で言っていただけるんですね。

例えば、手すりをつけることによって、これまでひとりでトイレに行けなかった方の困りごとが解消したり、歩行器をレンタルすることで、ひとりで外出できなかった方が、買い物に行けるようになったり。

福祉用具によって、利用者さんの暮らしが豊かになることに大きな魅力を感じています。これまでは誰かに買い物に行ってもらっていた方が、外出できるようになることで、自分の目で見て好きなものを選べるようになるんですね。福祉用具は生活に役立っているという自負があります。

利用者さんだけでなく、家族の負担を軽減することもできるんですね。「介護のため、夜中に何度も起きなければならない」という声を聞くこともあります。福祉用具で介護の負担を減らして、少しでも笑顔で楽しく過ごしてもらえたらという想いがあります。

── 最後に「いきてゆくウィーク」に向けて、中井さんにとって「いきてゆく」とは何か教えていただけますか。

いきてゆく……。そうですね。人生には波があって、楽しくないときやつらいときもあると思います。ただ、最期に楽しい人生だったなと笑顔で言えるように生きていきたいですね。

── 中井さん、ありがとうございました。

介護保険制度

社会全体で介護が必要となった人を支える仕組み。介護が必要となったときも、住みなれた地域で安心して暮らしていけるよう支援する。40歳以上の方が納めている介護保険料と税金が財源になっているため、介護を必要としている方は、原則1割の自己負担でさまざまな介護サービスを受けられる。(※前年度の所得により、自己負担は2割または3割になる)

介護サービスにはさまざまな種類があり、自宅で利用できるサービス(訪問介護、デイサービスなど)や、施設に入所するサービス(介護老人福祉施設など)、生活環境を整えるサービス(住宅改修や福祉用具レンタル・購入)などがある。

市町村の地域包括支援センターで、介護保険制度に関する相談や情報提供を行っている。

いきてゆくウィークって?

「いきてゆくウィーク」は、豊中市で約20年にわたって開催されてきた「いきいき長寿フェア」をリニューアルしたイベントです。

高齢者の社会参加、介護/福祉をベースにしながら、

さまざまな方が参加したり、学んだりできたりするようなイベントになっています。

今回は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて、オンライン(一部、展示会については現地開催)で行います。

これまでとは少し違った新企画がぞくぞく。

特設ホームページはこちら👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?