GUTAI The Spirit of an Eraを読んで思うこと

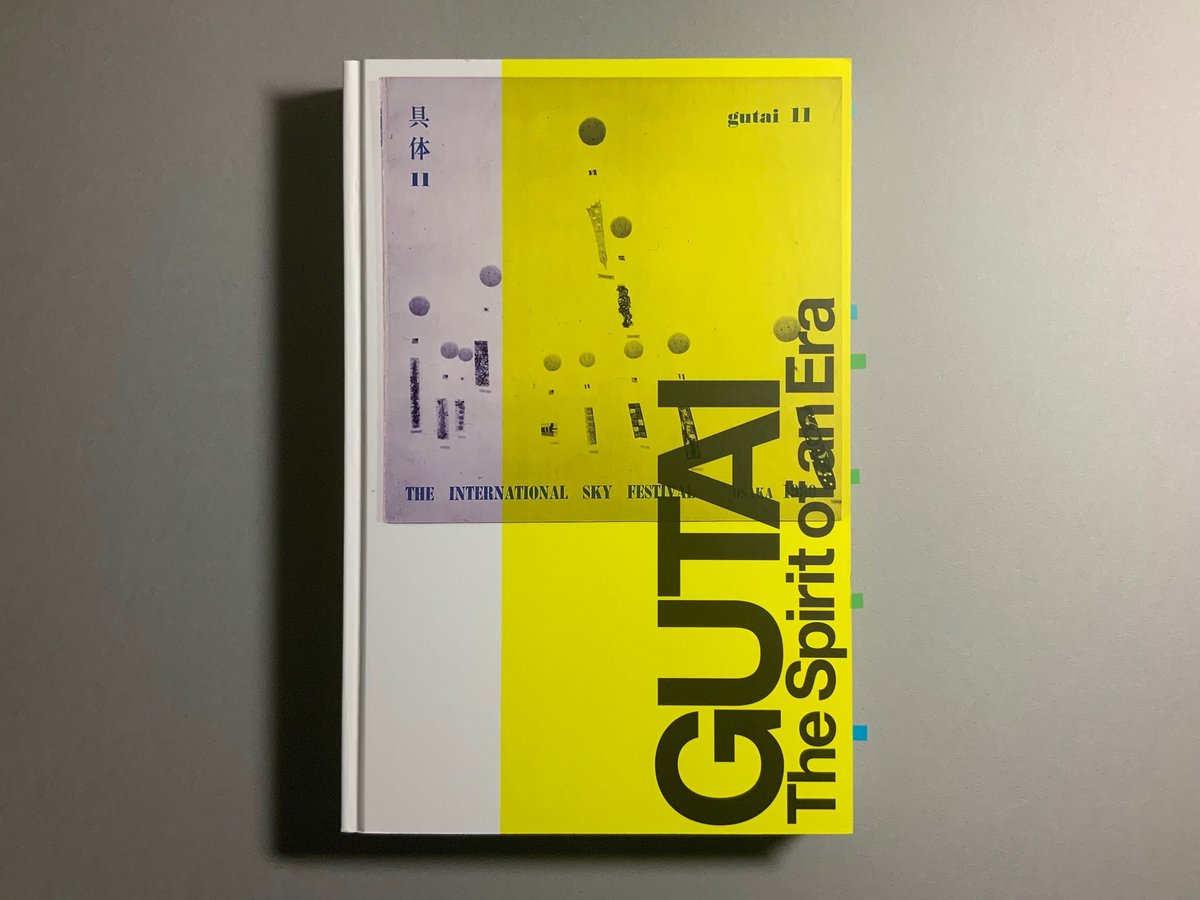

GUTAI The Spirit of an Era

新国立美術館

Almostblackとの洋服のコラボレーションから白髪富士子さんを知って、その流れで紐にぶら下がりながら足で絵を描いた白髪一雄さんを知り、そこから具体という前衛美術グループが1950年代に日本にあって、日本の前衛芸術‘GUTAI’が欧米の美術界で広く知られていたということを知りました。調べてみると印象的な作品が多いので、作品が多く載っていそうな本を購入して読んでみることにしました。

展覧会にある本

国立新美術館会館5周年に開かれた「具体」ー日本の前衛18年の軌跡という展覧会の冊子です。

1950年代に活躍した関西の前衛美術グループの活動と作品をまとめた本です。今まで東京では2回しか展覧会は行われておらず、どちらも部分的な年代の作品を扱ったそうです。今回2012年の展覧会は「具体」の総括的な展覧会となっていたため、取り扱った作品が多く、具体グループの作品を幅広く見れる本になっています。また今回の展覧会を行った理由、具体リーダーの吉原さんのコメントも載っていて、作品だけではなくその制作された意図や文脈が補足されています。

当たり前ですが、展覧会をぎゅっとまとめたような本だと見て読んで思いました。

展覧会の実施者の思い

吉原は、美術において新しい地平を切り拓くことが精神の解放につながり、新しい時代に人間としてより良く生きることや、ひいては人類の進展にも寄与すると本当に信じていたであろう。近代化をひたすら明るく建設的な正の側面のみを見続けることに務め、欧米と価値観を共有し対等に語り合える国へと方向づけねばならないと考えていたとすれば、単なる芸術運動を超えたある種の社会的な運動であったということもできるだろう。

「具体」は、海外で知られるほどんと唯一のニッポンの美術グループであっただけでなく、国内においても、戦後復興期のニッポンを背負った美術グループであった。そしていま、私たちニッポン人が、その運動体の精神的な遺産から汲み取るべきものは少なくないはずだ。

読んでのまとめスケッチ

紹介文を読んで、作品を見ての感想

モットー「人のまねをするな」「これまでになかったものを創れ」

ということで、見たことないような作品が多くありました。抽象絵画からシュルレアリスムに進み、そのさらに先を目指しているように思いました。(これよりも丁寧に本の中で説明されていたのであっていると思います。)

具体という名前は、「われわれの精神が自由であるという証を具体的に提示したい」という思いを表しています。そのため、作品のタイトルは「作品」「無題」だったり、使用しているモノの「色と材質」だったりが多いのかと思いました。作者はグループ名ではなく、作った人それぞれの名前がついています。精神性は個人によるので、個人的な手法でなくてはならないという縛りもあったそうなので、作品=その人だということもその理由かもしれません。(これは間違えてるかもしれません。)

人の真似をしないで、これまでになかったものを作る、それ自体はできそうです。ただ普通の人のそれは、誰も求めてもいないものだったり、自己満足の世界を越えることはないと思います。ただただ紐にぶら下がって足で描くというパフォーマンスではなく、美術史の文脈にあくまで沿った中で、今までになかったものということで評価され、美術として成り立っているのだと思います。

今までの美術の流れを否定しつつも自分達でさらに新しいものを生み出していることに価値があり、それをグループでありながら、個人として作品を作り出していたことにさらなる価値があるのじゃないかと思っています。個人としても活躍でき、モットーを体現できる人がリーダーであり、掲げるモットーに募るアーティストが精神の解放や自己実現を形にし、それをさらにリーダーが美的直感で決めていったということで、磨きがかかっているのだと思います。

ワントップリーダーでリーダーの名前だけで発表することでもなく、チームとして動き、チーム名だけで作品を発表するのでもなく、

モットー(コンセプト)+リーダー+個人=「具体」=個人の作品群

という形自体が重要であったのではないかと思います。それは吉原さんが亡くなった後、「具体」の解散したことからもそう思えました。

スケッチのぐちゃぐちゃな下絵は、かなり眠い時にiPadを床に置いて、Apple Pencilと足の親指と人差し指で挟み、画面を見ないで塗りつぶそうとして描いたものです。無意識と意識との間で色を黒赤青灰とかえるごとに白地を確認して繰り返しました。

「これまでになかったもの」かもしれないですが、完全に「人のまねをしています」。コンセプトが定まってない中、一人でやっているとこんなことになってしまうのだという良い例かと思います。完全なる自己満足の世界です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?