「無理」の構造を読んで思うこと

「無理」の構造

細谷 功(著)

業務改善でよく言われる「ムリ・ムラ・ムダ」でムラとムダは共通化・標準化でなくすことが可能だと思いますが、ムリは「無理してやる」ということで、仕事の現場では、ムリは無理ではなくムチャのことがほとんどではないかと思ってます。ではムリとは何なのか、何がムリなのか、それを知るために、無知の知ではなく無理の理(ことわり)を勉強するために読みました。

本の内容と役割

「無理」の構造について、基本は非対称性の物事を対称と思うことから始まっているとし、具体例とともにその非対称性について説明されています。「具体と抽象」の著者でもあり、具体的な内容を抽象化して説明しています。無理を無理と知ったその後で、実際にどう具体的な方法を取るかについては書かれていませんが、その先を考えるきっかけをくれる本です。

筆者のコペルニクス的考え

本書は理不尽を可視化することを目指す。「世の理不尽さ」に抵抗しても、自然の流れや法則に逆らっているため無駄である。そこに「無理」があるということである。そしてその無理の原因は「私たちの頭の中」にある。「勝手に思い込んだ幻想」を「勘違いの可視化」によって「無駄な抵抗と労力」をなくしたい。

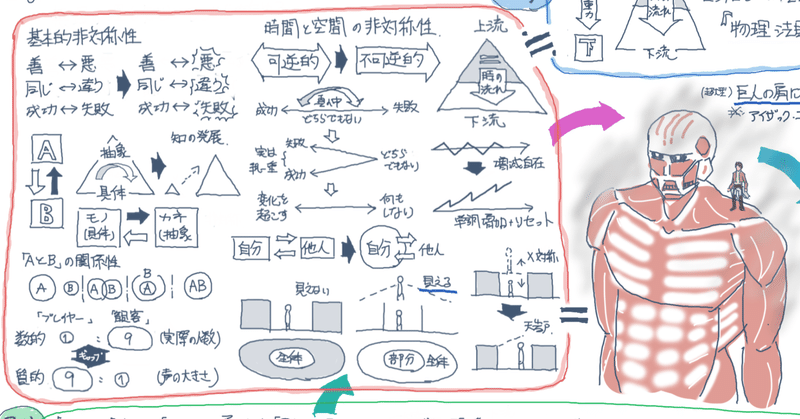

読んでのまとめスケッチ

古事記から漫画までつながる感想

「重力のような上下の物理的非対称性」「捉え方の差による知的非対称性」「ノイジーマイノリティのような心理的非対称性」「時間経過で単調増加する時間的非対称性」「認識内を全体と考えてしまう空間的非対称性」その「頭の中」にある思い込みに気づくことが、「無理」を知り「無駄な抵抗と労力」を少なくできるとわかります。そこが建設的なことに時間と力を出すスタートになると思います。文字だけでは何が書いているか理解するのは無理ですが、図が多いので助かります。

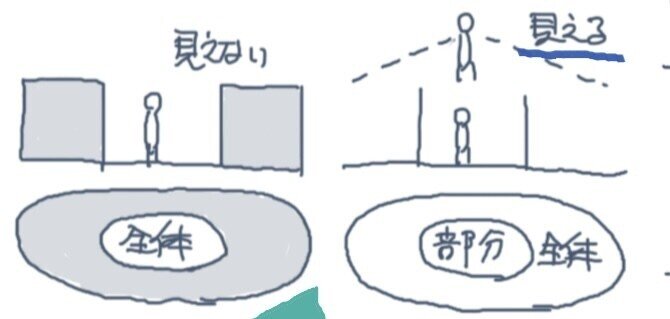

イメージは、添付スケッチの中央のようになっていて、理解できていないときは外が見えておらず、内側を全体と思っています。

他人を外に出すことは「無理」で、外側へ出るには内側にいる自分からでしかできません。つまり、自分は自分でしか変えられない。だからこそ、他人に任せず外の世界に興味を持つべきで、己で拓くためにも思い込みに気づくことが重要だとわかります。

本書の例えのように、天照大神が外の賑やかさに岩戸を開いたように外に出たように自ら外に出ることが必要です。また、アイザック・ニュートンが巨人の肩に乗っていたと、科学の発展を表現したように、証明された法則を前提することも必要です。物理法則のような世の中の不公平さ(非対称性)を受け入れて(思い込みに気づいて)、そこから努力することで、努力しなかった自分よりも全体が外側から見える自分になれると思います。

「この世界は・・残酷なんだ」と理解しながらも「外の世界を探検する」という夢を持って、自らの意思で調査兵団を志願し、立体機動装置で空を飛び、巨人の肩に乗る。私たちが目指すべきはそんな主人公かもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?