うまくいかない時もある

昨日は、店舗の周りの庭の草刈りと薪割りという、60過ぎの老体には重労働な午後だった。朝起きると身体中が痛く、重たい体でロフトに上がり、何とかレコードプレーヤーを回し始めた。

普段あまり聴いてこなかった、ルービンシュタインや、グレン・グールドなどのピアノ曲をかけている。今までバイオリンなどの弦楽器の音色が好きで沢山クラシックを聴いて来たけれど、たまにかけるピアノ曲も新鮮でとても良いなぁと思いながら、安楽椅子に腰を下ろしている。

ところで、ここの所、レコードプレーヤー作成が上手くいっていないので、投稿が滞っている。

本来ならば、「33.3回転を制して、自前のトーンアームから出る音に、感動!」という記事を早く書きたいと思っているのだけど、そうは簡単に進んでくれない。

真空管アンプの作成へのチャレンジでは、私のダメ耳で聴ける範囲では、十分満足できる品質のアンプに仕上げるところまで持ってゆくのに、ネットの情報や、作成本を読み漁る事で、何とか対応ができた。

レコードプレーヤー作成は、今ひとつハードルは、高い様な気がする。

ただ、モーターを回して、自前の木製トーンアームから音楽を聴くという、言葉尻だけ捉えた形だけの実現は簡単にできた。確かに、音が出た時は、感動し、レコードプレーヤーの原理というものを理解するという意味では、大きな一歩だった。

しかし、これを、聴くに耐える様に、33.3回転に保つという、DCモーターのPWM制御を使い、安定した品質で一枚のレコードを回すというところで、深みにハマってしまった。

本当は、モーター制御を早々に切り上げ、トーンアームの精度を上げることに注力したい所だが、その前で悶々ととしている。

500円で買って来た、ジャンク物のレコードプレーヤーを分解して取り出した、DCモーターと、トーンアームをバランスをとりスムーズにに回転させる機構、そしてターンテーブルと軸受を使っている。

そのDCモーターの回転が安定しないのである。

初めに、DC モーター 速度 コントローラー モジュールなる物を数百円で購入して、PWM制御でモーターを回してみた。ボリュームを回すと概ねコントロールができるのだが、途中で、音のうねりが出てしまう、また、レコード一枚聴く間に、スピードがだんだん変化してしまう、という現象が起きる。

電気の事は、初心者だから、その回路の何処の部分の電圧、電流、抵抗の制御ができていないのかを把握するのは難しい。

そこで、ネットで調べるうちに、マイコンを駆使したPWM制御という物を知る様になった。

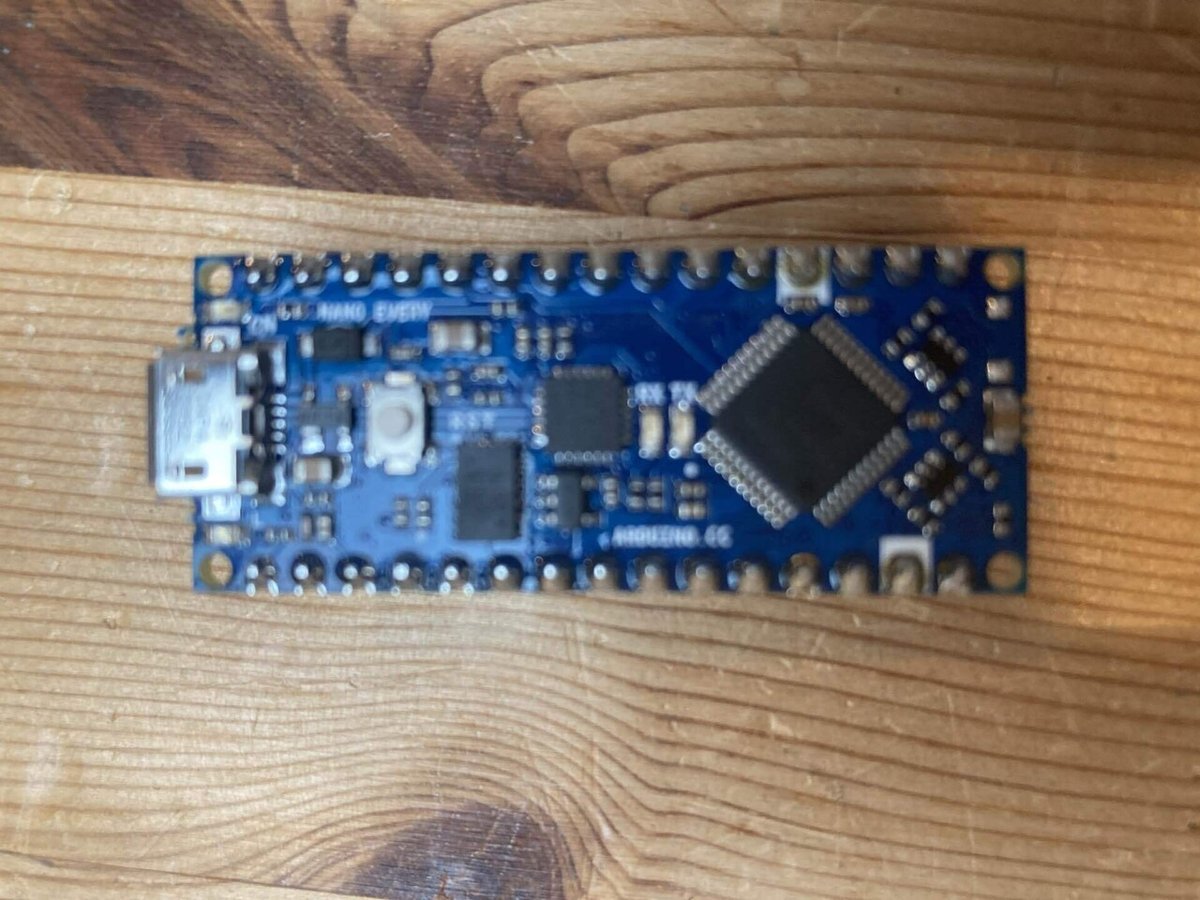

Arduinoというマイコンを使い、プログラム(C++?)で回転を制御するという物だ。

この辺から、また、一段ハードルが上がった。

マイコンという言葉は、聞いたことはあるけど、どの様なところに使うのかというのは、漠然としていた。まして、真空管アンプのアナログ回路は、ようやくイメージを持つことができる様になったが、半導体というトランジスタを使った回路というのは、素人同然である。

急に学ぶことが増えて、レベルも上がった様に思う。

俯瞰的に見れば、DCモーターをPWM制御のアナログ信号で回転数制御し、33.3回転を維持する。しかし、何かの原因や、多少の誤差で、モーター回転数が正確な33.3回転の維持が難しい様で、それを補正するための回転数を測るセンサーをターンテーブルに取り付け、回転が速い様であれば、PWMの信号を少し弱める、遅い様であれば、少し早めるというフィードバックプログラムを組めば良い様である。

言葉では簡単なのだけれど、初めて、Arduinoのラーニングセットを購入して、一からプログラミング(C++?)を学ぶ必要があるし、回転数を読み取るセンサーを使った回路を組み立てる必要もある。

幸いなことは、今、ネットで検索すれば、必要な技術情報は必ずと言って良いほどヒットする。断片的な情報を繋げてゆくことで、自分がやろうとしている、回路や、仕組みに組み上げることができる。また、文系上りの私であるが、四十数年前に新入社員だった頃、初めての配属はシステム開発部という部署で、数年間、訳もわからずCobolやPL1という言語でホストシステムを開発していたので、プログラミングのロジックを組むという概念は、多少なりとも持ち合わせている様である。

というわけで、何とか、Arduinoと、フォトレジスタというセンサーを使い、回転数を制御するシステム(電気回路とプログラミング)を作るところまではできた。

がしかし、理論と現実は一致しないのである。

確かに、レコードプレーヤーのターンテーブルの脇についている、ストロボスコープを使って、フォトレジスタで読み取った回転数をプログラム内で比較して、早ければPWM値を下げる、逆は上げるというロジックは動いた。

しかし、音楽を聴いて、うねりが解決したかというと、まだ精度が出ていない様に思うのである。

そこで、Arduinoを二つ使いPWN部分とセンサー部分を分散してみたり、安定化電源を作り、Arduinoへ5Vや、モータードライバーに別途12Vを供給してみたり試行錯誤しているというのが現状である。

そんなこんなで四苦八苦していると、DCモーターが駄々をこね始めた。電気を流してもすんなり回らなくなって来た。少し、手回しをして助走をつけてあげたりしながら回して行くとだんだん回転し始める。

DCモーターにも、ブラシレスと、短命のブラシ付きがある様だが、これは、ブラシ付きモーターなのだろう。どうやら、ジャンクで買って来たところから取り出したモーターが良くないのではないかと考え始めている。

そこで、新品のレコードプレーヤー用DCモーターを手に入れようとするのだが、これが、また、難題である。どの様なモーターを手に入れれば良いのかが難しい。DCブラシ付きモーター、12Vで2,800から3,600RPMあたりを見つけ、そこに妥当なプーリーを取り付けるということになる。

今度は、モーターの事を学ばなくてはいけなさそうである。

次なる試練は、分散で使ったArduino nano everyの一台が壊れた様である。プログラムを変更してArduinoへ書き込みをしようとPCとUSB経由で接続すると、Arduino本体のCPUが高熱になりアップデートがエラーメッセージになり使えなくなった。

ここに来て、レコードプレーヤーを自作するという事の奥深さを感じ、そして、そこには、電気、物理、科学技術の基礎から応用を知らないと、ままならないということが、素人の私にも理解できる機会を与えてくれている事に感謝して、益々この泥沼の中で、もう少しももがいてみようかと考えているところである。