デイヴィッド・バーン「アメリカン・ユートピア」

観終わった映画のタイトルをiPhoneにメモしている。1年の終わりに見返すとそのうち半分くらいは覚えていない。観たことすら覚えていないものもある。映画館まで観に行ったものはそれなりに記憶にも残るのだが、自宅で立て続けに観ていたものなんかは特に、ただ目の前を通り過ぎて行った景色のような感覚だ。しかし、リストに並ぶタイトルを振り返ってみると、そのときどきで自分の関心が移り変わっていて、くねくねと曲がっている足跡を確かめることもできる。

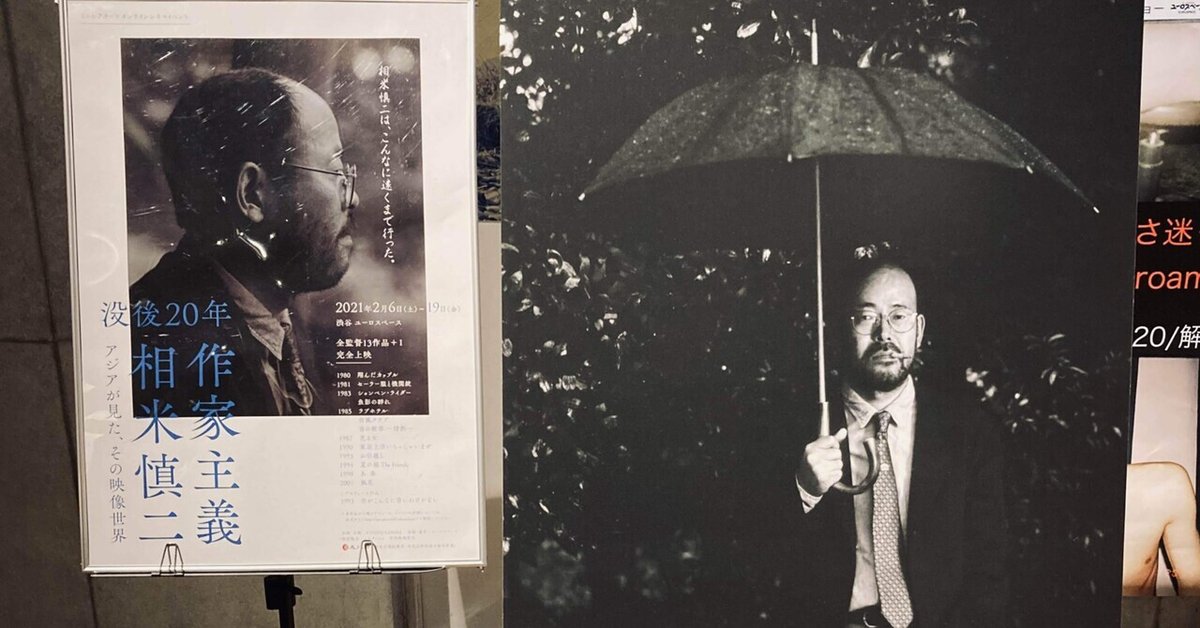

1月は相米慎二を拠点に据えながら、1980年代日本がどういうものか探っていった。1987年に生まれた俺にとっては親しみがなく、どこか空虚で忌々しい時代だと感じている。経済成長がピークに達し、子どもまで消費者になった時代。敗戦も学生運動も、傷や失敗をなにもかも忘れ去りたいという欲望を感じる。そしてこれからやってくる衰退からも目を背けようとしている。彼らが大人になった結果がこの現在だろう。12月にBunkamuraで観たヴィム・ヴェンダース「東京画」は、その答え合わせのように感じた。

体験として大きかったのは「ストップメイキングセンス」と「アメリカンユートピア」だ。俺にとっては同時にやって来た衝撃ではあるが、このふたつを並列に語るのはすごく難しい。ひとつ言えることは、「アメリカンユートピア」には影が無く、コレクトであるがゆえの退屈さを抱えているということだ。横浜kino cinemaで初めて観たとき、その圧倒的なパフォーマンスに感動する一方で、「もっと音が大きければ」という音響的な寂しさを強く感じた。それは映画館の設備によるところも大きかったが、シネクイントで観ても本厚木の爆音上映で観てもどうしても突き刺さってこない感覚は変わらなかった。どれだけ音量を上げても、膜が一枚覆っているような感じがするのだ。そこに、「アメリカンユートピア」の限界がある。すべての音を平等に拾い上げるミックス、コレクトな世界の限界なのだと思う。

それと対極にあるのが「ストップメイキングセンス」だ。ここには濃密な影があり、カオスがある。俺は幸運にも、初めての「ストップメイキングセンス」を爆音上映で体験することができ、ぶっ飛んだ。最高。それは「アメリカンユートピア」にはない狂熱だった。Heat goes on。空虚たる80年代。アメリカにこれがあったのか。すでに知っていた人からしたら、その時代を生きていた人からしたら、なにを今更だと笑われるかもしれない。でも、俺にとってはまぎれもなくリアルタイムだった。誰とも比べられる必要が無い。2021年に、日本で、映画館で、「アメリカンユートピア」と「ストップメイキングセンス」を観たということ。これが最新で最先端。間に合った、と俺は思った。

ふたつ並べる、ということはすごく重要なことだ。まったく無関係に見えるものでも、そのあいだに何かしらの意味合いが浮かび上がってくる。同じこと、違うこと。さらに自分自身が加わって三点で支え合い、ひとつひとつがより立体的に目の前に現れてくる。キネカ大森で企画された「はりぼて」と「プリズンサークル」の2本立て。シネマジャック&ベティで観た「戦場のメリークリスマス」と「愛のコリーダ」。1963年に同時上映された「マタンゴ」と「ハワイの若大将」。木下恵介の「楢山節考」と今村昌平の「楢山節考」。そして「ストップメイキングセンス」と「アメリカンユートピア」。そこには映画館の意図があり、時代の要請がある。三点、四点、無数の点。俺はそこに巻き込まれたい。巻き込まれることを逃れられない。1980年の映画が2021年に上映されることは、1980年を追体験するだけのことではない。同じ空間は二度と現れない。何もかもが違うのだ。2021年を生きる俺たちが、まったく初めての映画と出会う。そのとき、時間軸で計れる「新しさ」はたいした意味を持たない。「知らない」ということにこそ価値がある。まだ観たことない映画がたくさんある。忘れた映画がたくさんある。俺は来年も映画を観るだろう。知らなかった自分自身が浮かび上がるときを待っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?