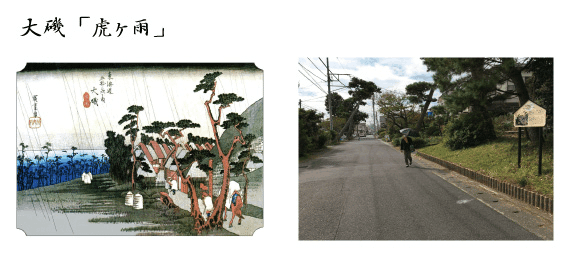

東海道NOW&THEN 9 「大磯」

平塚から大磯まで27町。約3km。

大磯の江戸方見附の手前に、虎御前の「化粧井戸」。虎御前は大磯の遊女で、鎌倉時代、親の仇討ちを果たした曽我兄弟の兄・十郎の愛人。十郎は仇討ちを果たしたが命を落とし、虎御前は大いに悲しみ出家。供養のため諸国を回ったのち、大磯に戻り延台寺に隠棲。大磯には、この虎御前にまつわる話がいくつかある。

広重の絵は「虎ヶ雨」と名付けられている。虎御前が曽我十郎の命日に流す涙、つまり命日・陰暦5月28日ごろに降る雨を「虎ヶ雨」という(広辞苑にも「虎ヶ雨」は載っています)。この絵は、江戸方見附から見た雨の大磯宿を描いたもの。向こうには小動(こゆるぎ)の浜。そののどかな風景も、現在は同じ場所に立っても見る影なく、東海道は多少の松並木を残しているとはいえ、住宅地の中を行く1本の道にすぎない。

大磯宿に入ると、350年の歴史を持つ鴫立庵がある。京都の落柿舎、滋賀の無名庵と並ぶ日本三大俳諧道場のひとつ。案内看板によれば1664年に小田原の崇雪なる人物がこの地に庵を建て、平安末期の歌人・西行法師が小動の浜で詠んだ「心なき身にもあはれは知られけり 鴫立沢の秋の夕暮れ」にちなんで鴫立庵と名付けた。そのとき表に「崇雪 著盡湘南清絶地」と刻んだ標石を立てた。以来、ここ大磯が湘南発祥の地として語り継がれている。

鴫立庵の数百m先を海と反対側に入ると島崎藤村の家がある。温暖なこの地を気に入り、藤村は亡くなるまでの最後の2年間をこの地で過ごす。その家は現在も残され、墓所も藤村が望んだとおり、すぐそばの地福寺にある。

大磯の上方見附を出るとすぐ、滄浪閣がある。伊藤博文が病弱な夫人の療養のために移り住んだ邸宅。これをきっかけに山県有朋、大隈重信ら明治の重鎮たちが次々に大磯に別荘を建てたとされる。ちなみに今は焼失しているが、戦後サンフランシスコ平和条約を締結したときの総理大臣・吉田茂の邸宅跡も滄浪閣の少し先にある。

滄浪閣をあとにすると、次の小田原宿までは約14km.。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?