東海道NOW&THEN 15 「吉原」

原から吉原へ3里6町。約12.5km。

ほぼ海岸線に沿って平たんな道を行く。五十三次の宿場の間には「間(あい)の宿」と呼ばれる、53の数には入らない小さな宿場がいくつかある。原と吉原の間の柏原も、そのひとつ。そこを通り行くと、深大寺・高崎と並ぶ日本三大だるま市が開かれる妙法寺門前を過ぎ、東海道線を越えると吉原はすぐ。

東海道を西へ歩くと、富士はいつも右に見えている。が、たった2カ所だけ左に見える所がある。ひとつは藤沢と平塚の間、NOW&THENでも紹介した「弁慶塚」のすぐそばの「南湖」。そして、もうひとつがここ、吉原宿の少し手前。広重は、ここから見た富士を「左富士」として描いている。絵の中、右に見えているのは愛鷹山。

吉原宿は2度大津波に見舞われ、そのたびに宿場の位置を海から遠ざかるように北へ移動したという。そのため街道が曲げられ北へ向かうことになり、富士を左に見るようになったのだとか。写真は、左富士の碑のある小さな交差点。絵の中で富士は松に隠れているので、私も、松ならぬ電柱に隠れるように左富士を撮影。富士が見えますか?

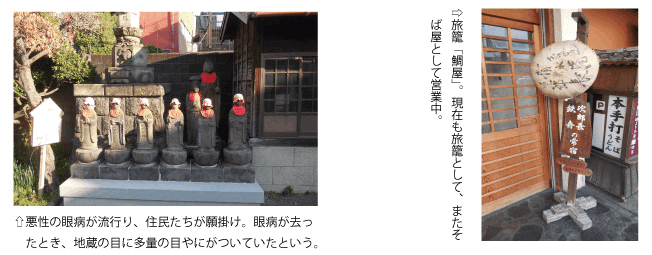

下の写真左は吉原宿の東木戸口を入ってすぐ、岳南鉄道・吉原本町駅の脇に鎮座している六地蔵。昔、この地に眼病が流行ったとき、宿場の人たちが平癒を願掛け。流行り病が収まったとき、地蔵の目には大量の目やにがついていたという言い伝えが残る。東海道を歩き始めて気付かされたことがある。それは民衆の信仰というか、自然や神への素朴で敬虔な思いを昔の人たちは持っていたこと。神奈川で青面金剛を見て以来、馬頭観音、道祖神、そして六地蔵など街道沿いに数多くの石仏を見た。こういった生活に根差した信仰を街にいると身近に感じないし、決して気付かない。いつか機会があればNOW&THENの番外として、東海道で見かけた様々な石仏を伝えることができればと思う。

吉原の宿場は、今はアーケード商店街になっている。本陣や脇本陣など、現在はカメラ屋だったり薬局、おもちゃ屋などに様変わり。その中で「鯛屋」だけは、現在も旅籠を名乗り手打ちそば屋としても営業中。表の看板を見ると「清水次郎長・山岡鉄舟の定宿」と書かれている。そうかぁ、次郎長の清水港は、目と鼻の先だった。

吉原から富士川まで約6km。それを越えると蒲原。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?