新築を考えている人に読んで欲しい記事

政府は2022年4月22日、建築物省エネ法改正案を閣議決定しました。改正案では2025年度に全ての住宅・建築物に対し、省エネ基準への適合を義務付けることや50年カーボンニュートラルの達成に向けて住宅・建築物の省エネ性能を底上げするとともに、再生可能エネルギーの利用拡大を図る内容です。

ようやくですね。ずいぶん前からこのことを話す機会が多かったのですが、なかなか義務化に至らなくてこの業界の闇を感じたのは私だけではないと思います。本日は、10年前にドイツに研修に行った際の話から未来の日本の住宅について想像してみようと思います。

そもそもドイツの住宅とは?

一言でいうと、日本の4倍から6倍低燃費な住宅を義務化している国です。

ドイツの建物省エネルギー基準の推移

建物の省エネルギー法制定(EnEG)1976年

第1次断熱基準 1978年:第1次暖房機器基準 1978/82年

第2次断熱基準 1985年:第2次暖房機器基準 1989年

第3次断熱基準 1995年:第3次暖房機器基準 1994/98年

EnEV 2002-1次エネルギー消費節約の考え方を導入

EnEV 2004-細部の改定

EnEV 2007-エネルギーパスの導入

EnEV 2009-1次エネルギー消費の30%削減

EnEV 2012/2015-1次エネルギー消費削減の厳格化

EnEV 2019-パッシブハウスをスタンダードに

(出典:カールスルーエ市エネルギー・水道公社)

1970年代のオイルショックから、

国策として住宅の断熱を義務化し基準を厳しくしていきました。

さらに電力に関しては、チェルノブイリ原発の事故でも、多大な影響を受けました。

ドイツも日本と同じ資源に乏しく、輸入に頼っている国です。

高い資源を輸入して、冷暖房して国民は高い電気代を払って苦しくなる。

経済的理由で我慢することで健康を維持できず結果的に、医療費の負担が増える。

その影響で、労働生産性が下がる。など踏まえた計画的な国策です。

断熱のメリットを受ける対象を経済的弱者にほど必要と考え、真っ先に取り組んだのは、旧東ドイツの古い公営住宅の断熱改修でした。

断熱改修で大量に断熱部材や高性能窓を利用すれば、コストも下がり現在のドイツでは高性能な窓や断熱材はホームセンターで安価に売られています。

もちろん、その方針が脱炭素にリンクしているのは言うまでもありません。

10年前のドイツの展示場

場所は、バウツエントルム展示場でした。いったのは、1月末だったので外気は、-5℃くらいだったと思います。ちょうどドイツでは、1次エネルギー消費削減の厳格化が行われた時期に当たります。

まず、どの住宅展示場に行っても玄関から暖かいのが印象的でした。暖房は、暖炉もありましたが主流はセントラルヒーティングと床暖房でした。

熱源は、地熱を利用したヒートポンプでした。ドイツの家にはほとんど地下室があります。

地下室に熱交換換気システムや暖房のシステムが集約されておりメンテナンスもしやすそうでした。

驚いたのが、地熱を回収するために、地下30mくらい穴を掘って地熱を回収しているとのことでした。

日本でも地熱を利用している方法は、

たくさんありますが暖房のエネルギーとして地熱を利用しよと

思うとドイツのように地下30mくらい掘らないと効果がないとのことです。

窓の取り組みについて、圧倒された

地震が少ないので耐震基準は日本より甘いのではないでしょうか?

当時の日本は、アルミサッシ または アルミ樹脂複合サッシが主流でした。

私の勤めている住宅メーカーは、

私が入社した2002年当初からALL樹脂サッシのペアガラスでした。

しかし、2012年当時のドイツの住宅では、ALL樹脂サッシのトリプルガラスがスタンダードで木製トリプルやアルミと木製の複合トリプルサッシも多く

住宅の高断熱化の取り組みが1歩先に進んでいると感じました。

当時の日本では、「樹脂は劣化するので」とか他メーカーに散々罵られていたのですが、ドイツの取り組みを見てきっと日本もそのうち変わってくだろうと確信しました。

(実際ALL樹脂サッシを悪く言うメーカーは現在無くなりました^^)

もう一度言います。「この写真は10年前撮った写真です。」

10年の間に住宅の性能は、止まったままの裏側!

ドイツがせっせと住宅の高性能化に取り組んでいる10年間の間に日本では

どんなことが起こっていたのか?・・・

それは、家電が飛躍的に技術向上したのです。

例えば、

設備メーカーのたゆまぬ努力で、飛躍的に技術が向上し電気代削減が進みました。その家電業界も技術を他国にパクられ、価格競争で敗北し始めているのが現在です。

いわば、家電業界がカメ・住宅業界はウサギだったわけです。

さらに、エアコンの燃費は東大の前助教が、頭打ちと書籍で発信していたので今後は、建物性能一流(断熱・気密・換気)を目指すことで、

設備のパフォーマンスを最高に引き出すことができるわけです。

その恩恵は、住む人に経済合理性・QOLをもたらすのです。

余談ですが、ちょうど10年前大手家電メーカーの営業マンが自社のハウスメーカーで家を建てないで、某大手工務店で家を建てました。

その理由は「自社のエアコンが最適なパフォーマンスを発揮する家に住みたかった」だそうです。建てられた住宅はUa値0.4相当だったと思います。

(Ua値とは、建物の断熱性能を表す数値で、少ないほど高断熱です。)

2050年までにスタンダードになる住宅とは?

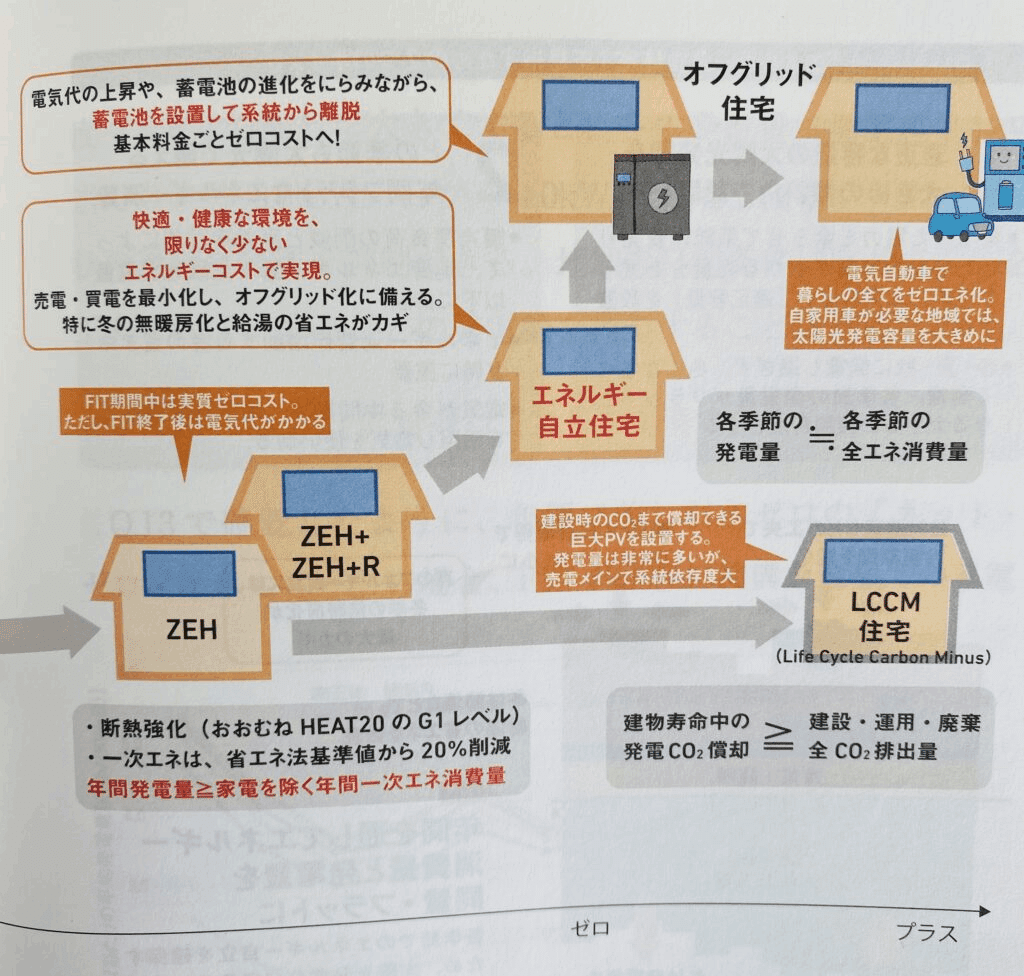

これから目指す住宅の省エネルギー化の方向性は2つのルートがあるといわれています。

① LCCM 住宅 (ライフカーボンマイナス住宅)

建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅です。

② オフグリッドハウス

オフグリッドハウスとは、電力網から自立して電気を自給できる家のこと。

電力会社から一切電気を買わくても電力を自給自足できる住宅

どちらの住宅も共通で、高い断熱・気密・換気技術・パッシブなデザイン・太陽光発電・蓄電池の採用がMASTとなります。さらに、維持管理しやすい提案・災害に対するリスクヘッジの提案なども日本の住宅には、重要な項目になります。

2025年の省エネ基準義務化に向けて、キーマンは?

結論 地域工務店です。

現在でも住宅の高性能化に熱心な一部の工務店はスーパー工務店と呼ばれ 1年以上待ちは当たり前と言われるくらい人気です。

全国の工務店が、2025年に向けて技術を理解し、プランニング力・施工力をレベルアップし、多くの地域工務店が高性能窓・断熱材を利用することによって需要が高まり、高性能部材もコストが下がり普及しやすくなると思います。

すべての人のための“高性能を”合言葉に、実務者たちの奮起を期待しています!!

これから住宅を検討する方に読んで欲しい本

エコハウスのウソ増補改訂版 40の誤解と1つのホント [ 前真之 ]

エコハウスのウソ2 変わる常識、変わらない真実。 [ 前 真之 ]

ホントは安いエコハウス 省エネ住宅のプロも陥る25の勘違い [ 松尾 和也 ]

エコハウス超入門 84の法則ですぐ分かる [ 松尾和也 ]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?