パートタイム育児は就業に役立つか?女性の就業における共有監護の役割

この記事は「パートタイム育児は就業に役立つか?女性の就業における共有監護の役割」を翻訳したものです。この文献はオープンアクセスです。原題名、原著者は以下の通りです。

掲載書:European Journal of Population (2022) 38:885–913

原題名:Does Part‑Time Mothering Help Get a Job? The Role of Shared Custody in Women’s Employment

原著者:Carole Bonnet · Bertrand Garbinti · Anne Solaz

この文献は、「計量経済学」、即ち、「経済学の理論に基づいて経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問」を用いて分析をしているため、馴染みのない用語や手法が頻出します。翻訳者である私自身も十分に理解できていないところが多々あり、翻訳に際し調べた内容を記事後半の[訳者による注釈]に記載していますので、参考にしてください。ネットでも(数は多くないように感じましたが)そこそこ情報が手に入りますので、正確かつ詳細に知りたい場合は、ネット検索することをお薦めします。

なお、Shared custodyを「共有監護」、Lone parentを「パートナーのいない親」、Single motherを「シングルマザー」、Employmentを「就業」と訳出しています。

パートタイム育児は就職に役立つか?女性の就業における共有監護の役割

キャロル・ボネット¹,ベルトラン・ガルビンティ²,アン・ソラズ¹

受付:2021.3.23/受理:2022.5.16/オンライン公開:2022.6.27

©著者(複数) 2022

要旨

ヨーロッパの多くの国々では、離婚後の子どもの共有身上監護の取決めがより頻繁に行われ、この取決めを利用する親も多様化している。しかし、その取決めが親に及ぼす経済的影響は殆ど知られていない。離婚した母親がより容易に仕事に復帰したり、仕事を続けたりするのに、家族の時間的制約を緩和する共有監護は役立つのだろうか?パートナーがいない母親は最も就業率の低いグループのひとつであり、高い失業率に直面しているため、離婚後に採用する子どもの監護の取決めがどの形態であるか、母親の就業可能性の視点からは特に興味深い。本稿では、子どもの監護の取決めの形態が離婚後の母親の労働市場パターンにどの程度影響を与えるかを分析する。

フランスの包括的な行政所得税データベースから得た離婚者の大規模なサンプルを用い、共有監護の割合に見られる地域間の大きな相違を利用して、共有監護の潜在的な内生性を補正した。その結果、新しいパートナーがいない場合、共有監護を取決めている母親は単独監護を取決めている母親に比べ、離婚後1年以内に働く可能性が24パーセント高い一方、新しいパートナーがいる場合は、有意な効果は見られないことを示した。パートナーのいない母親の中では、異質な効果が非常に大きいことも明らかになった。過去に仕事に就いていなかった女性、離婚前に所得五分位階級の最低層に属していた女性、幼い子どもがいる女性、3人以上の子どもがいる女性に、より大きなプラスの効果が観察された。

従って、共有身上監護の取決めは、育児に係る費用を減じることによって仕事と家庭の葛藤を減らし、また、パートナーのいない母親にとっては時間的制約がより緩和されるため、適切な仕事を見つける可能性を拡大する可能性がある。

キーワード 共有監護・就業・離婚・パートナーのいない母親・別離・子どもの取決め

1 はじめに

離婚後に最も多い監護の取決めは、依然として母親の単独監護であるが、近年、多くの国で身上共有監護を採用する親の割合が大幅に増加している(Cancianら 2014)。ここで言う共有監護とは、子どもの身上的監護、つまり子どもの生活の取決めのことであり、子どもの健康、教育、財産など子育てに係わる意思決定に関する取決めである共有(または共同)法的監護のことではない。この共有監護は、子どもがそれぞれの親と過ごす時間を均等か、ほぼ均等に分けることを意味する。国やデータソースによって定義に一貫性がないため、国をまたいだ比較は慎重に検討する必要があるが(Smyth, 2017)、フランス(21%、CarrascoとDufour, 2015)、オランダ(22%、Poortmanとvan Gaalen, 2017)、スペイン(28%、SolsonaとAjenjo, 2017)など、多くのヨーロッパ諸国では、最近の離婚における共有監護の取決めの割合は別離の5件に1件に達しており、ベルギー(33%、Sodermansら, 2013a; Sodermansら, 2013b, 37%, Vanasscheら, 2017)、スウェーデン(スウェーデン統計局, 2014)、ノルウェー(KitterødとWiik, 2017)では離婚の3分の1以上を占めている。

共有監護は、社会経済的に恵まれた少数の選ばれた別離した両親によって実践されるのが一般的であったが、現在、該当する家族はより多様化している(KitterødとWiik, 2017; Meyerら, 2017)。共同監護の取決めの数が増加しているのは、子育ての規範の変化と関連している可能性があり、典型的にはここ数十年、父親が子どもと過ごす時間が長くなっている(Gimenez-NadalとSevilla, 2012; Hook 2016)。また、共同子育てを促進する新しい法律は、別離後の両親の養育責任と子どもと過ごす時間を均等に分担するよう促している。ヨーロッパの幾つかの国(SpijkerとSolsona, 2016)やアメリカでは、共同身上監護をデフォルトにする、あるいは法的に推定する離婚後の取決めとする取組みがなされており、最近のフランスのように、このことが時々激しい議論を引き起こしている。

離婚後の共有監護の取決めはますます多くなってきているが、両親に及ぼす経済的影響、特に就業面の影響については殆ど知られていない。仕事を見つけたり、現在の仕事に留まることは、離婚後の可処分所得の損失を回避あるいは軽減する方法である。そういうわけで、この共有監護の取決めは、多くの国で大きなリスクとなっている、別離した母子が貧困から逃れるのに有用である(Bradshawら, 1996, BradyとBurroway, 2012)。

しかし、子どもがいることで、離婚後に労働市場に再参入したり、労働市場に留まることが妨げられる可能性がある。離婚後の子どもの生活の取決めは、母親の就業行動における異質性の潜在的な要因であるため、こうした取決めによる離婚後の影響に対処する必要がある。ここでは、母親の離婚後の労働市場への参加に焦点を当てるが、これは、母親が離婚のマイナスの結果を負うことが多く(Bianchi ら, 1999; Finnie, 1993; Smock, 1994)、貧困のリスクが高いからである(AnanatとMichaels, 2008)。共有監護によって別離後の育児による制約が緩和され、パートナーのいない母親の仕事と家庭のバランスが改善されることで、労働市場への参加が支援される可能性がある。

本稿は、個人レベルでの子どもの監護の取決めやその他多くの共変量に関する正確な情報を持つフランスの豊富な行政財政データを用いて、共有監護によって、離婚したばかりの母親が労働市場に留まるのか、あるいは婚姻中に離職していた母親が再び労働市場に参入するのか分析することを目的としている。私たちがその同定に用いる戦略では、離婚後の共有監護の取決めの潜在的な内生性を補正するために、子どもの監護の取決めに関する個人レベルのデータと、共有監護の取決めの割合における地域間の相違の両方を用いている。その結果、両親が共有監護の取決めを選択した場合、単独身上監護を選択した場合に比べ、母親の就業率は平均22パーセント上昇することがわかった(新しいパートナーがいない場合は24パーセント上昇)。労働市場においてより不利な立場にある母親ほど、より大きなプラスの効果が観察されている。より具体的には、過去に仕事に就いていなかった女性、離婚前に所得五分位階級の最低層に属していた女性、幼い子どもを持つ女性、3人以上の子どもを持つ母親に特に大きな効果が見られる。

私たちの研究は次の5つの点に貢献する。第1に、離婚の経済的帰結、監護改革、母親の労働供給に関する文献の間に橋渡しをする。第2に、離婚後の人生行路の取決めに関する個人レベルの尺度を用いることができ、私たちの関心対象である、共有監護の取決めをしている離婚した母親を直接研究することができる。これは、共有監護に関するこれまでの経済学的研究(Böheimら, 2012; Halla, 2013; Vuri, 2018)が、集計尺度や法改正を用い、離婚のリスクのある人々(全人口または既婚女性)や、養育の取決めの種類に関係なく離婚した人々を検討したのとは対照的である。私たちの第3の貢献は、法的取決め(共同法的監護)ではなく、事実上の状況(共同身上監護)に焦点を当てたことである。事実上の取決めは、それぞれの親が子どもと過ごす時間について、より多くの情報を提供する。事実上の取決めは日常生活のスケジュールを組むのに役立つため、労働市場における親の成果に対し、法的な取決めよりも遥かに大きな影響を与える¹。第4に、共有監護普及率の地域格差を利用して、共有監護の取決めにおける選択性の問題や逆因果の問題に取り組んでいる。第5に、これまでの経済学的文献は主にアメリカに焦点を当てていたが、本研究は、離婚後の取決めが変化する欧州の状況において、共有監護の経済的帰結に関する最近の独自の実証的証拠を提供している。

1 フランスの場合、2002年から、婚姻しているか否かに拘らず、法的な親責任は両親の間で共有されることになった。この共有はカップル解消後も続く。一方の親だけに法的監護権「親の権威(Autorité parentale)」が与えられる場合は、引き続き例外となる。

2 背景

2.1 関連研究

共同監護の効果を他の取決めから分離できる実証的研究は殆ど存在しない。離婚後の監護の取決めの結果に関する研究の殆どは、主に社会学的研究または人口統計学的研究であり、子どものアウトカムに焦点が当てられている(Nielsen, 2014)。それらは、子どもの学歴、行動、健康、ストレス(Turunen, 2017)やウェルビーイング(Bauserman, 2012; Vanasscheら, 2013)などの多様な側面を検討している。成人への影響に関して、文献は葛藤(Steinbachの2019年のレビュー参照)、新しいパートナーを作る機会(Bergerら, 2018; Ivanovaら, 2013; Schnorら, 2017)、ウェルビーイング(Sodermansら, 2015)、および健康(MelliとBrown, 2008; Struffolinoら, 2016)といった非経済的影響に焦点を当てている。

最近の経済研究の中には、労働参加や労働時間といった多様な経済成果に対する共有監護の因果効果を推計したものがある。その大部分は、アメリカ全土における法的共有監護の取決めの様々な改革時期のバラツキを用いている。この線では、Vuri (2018)が、子どもの法的監護改革後のアメリカのシングルマザーの労働市場のアウトカムの変化を研究し、州レベルでの共有監護の導入が労働力の中に占めるシングルマザーの比率に影響を与えないことを示している。Vuri(2018)を除いて、他の幾つかの論文でも同じような同定戦略を用いており、家庭の交渉力アプローチ(Altindagら, 2017, NunleyとSeals, 2011)において現在結婚している親のみへの効果を推定するか、現在結婚している人と離婚した人の両方が混在する母集団全体への効果を推定している(Halla, 2013)。従って、離婚した母親への影響を推測することは難しい(婚姻中の女性の人数が離婚した母親の人数を圧倒しているため)。実際、Halla(2013)の仮説によれば、共有監護制度が就業に及ぼす影響は、婚姻中の母親と離婚した母親で異なる可能性がある。共有監護制度は婚姻中の女性に及ぼす影響が不明確である一方、離婚した女性にとっては子育てに費やす時間が減る可能性があるため、プラスの効果が存在する可能性が想定される。しかし、Halla(2013)は、彼女の用いたデータでこの仮定を検証することができていない。

離婚後の就業は、2つの分野の文献によって間接的に研究されてきた。第1に、ひとり親、特にパートナーのいない母親は貧困と失業のリスクが高いため、特に就労誘因を強化することによって、彼女たちの就業の可能性と収益能力を高めることを目的とした活性化政策(「積極的労働市場政策」(Whitworth, 2013)とも呼ばれる)の対象となった。数カ国の福祉政策に関する文献(Francesconiとvan der Klaauw, 2007; Greggら, 2009, イギリス; Meyer, 2002, アメリカ; DangとTrancart, 2011, フランス)では、このような活性化政策がひとり親の就業率にプラスの効果をもたらすことを、「就業の選択」または「労働時間の選択」において明らかにしている。しかし、彼らが用いた統制群は、新しいパートナーと交際中の親か、独身で子どものいない女性であるため、離婚後の子どもの取決めが離婚した母親の就業の可能性に及ぼす差別化された影響を測定することはできない。そのため、母親が単独監護権を持つと暗黙のうちに仮定しており、単独監護権を持つ母親が圧倒的に優位なモデルである限り、これは妥当な仮説であった。共有監護の取決めがより広まるにつれ、この仮説は疑問視されるようになる。

第2に、別の研究グループは、母親の就業率において子育てに係る費用が果たす重要な役割に注目している。例えば、GouxとMaurin (2010)は、子どもが幼い頃から学校に通えると、パートナーのいない母親の就業にプラスに働くことを見出している。Francesconiとvan der Klaauw (2007)は、低所得世帯の就労促進を目的とした就労世帯税額控除プログラムが、就学前の子どもを1人持つ母親に対してより高いプラスの影響を与えることを示している。しかし、離婚後にシングルマザーが仕事を得たり維持したりする際に直面する困難は、子ども(年齢が何歳であれ)の子育ての取決めによっても異なる可能性があり、この側面は文献で殆ど無視されてきた。研究や政策では、シングルマザーが貧困から抜け出すための就業の重要性が強調され、特に養育問題がシングルマザーの就業の可能性を決定する重要な要因であることが強調されてきた。しかし、殆どの論文は、離婚後の取決めを個人レベルで考慮できていない。より具体的には、パートナーのいない親の場合、フルタイム(またはほぼフルタイム)で子どもの世話をする人と、養育時間をより均等に分担する共有監護の取決めをしている人とを区別していない。

2.2 監護の取決めはどのように母親の就職に影響を与えるのか?

幾つかのメカニズムで、離婚後の監護の取決めの形態が母親の就職にどのような影響を与えるかを説明できるかもしれない。

第1に、前述したように、時間の確保が重要なポイントである。養育の面では、単独監護の取決めよりも共同監護の取決めの方が、親にとって時間的な負担が少ない。母親は子育て活動に費やす時間が減るため、仕事あるいは余暇など他の活動に割く時間が増える可能性がある(Van der Heijdenら, 2016)。母親が2週間のうち1週間をより集中的に働くことができれば、仕事と家庭の両立(Van der Heijdenら, 2016)やキャリアの追求(KitterødとWiik, 2017)は、容易になるかもしれない。従って、共有監護は、母親が仕事を続けたり、新しい仕事に就いたりするのに役立つ可能性がある。

第2に、所得の影響はその役割を2つの正反対の方向に行使する可能性がある。一方では、共有監護の場合、子どものニーズはより自然に「均等に分担」され、子どもに係る費用は両親の間で均衡が保たれる。従って、共有監護を認められた母親は、単独監護を認められた母親よりも、子育てに必要な費用が少なくてすむ可能性がある²。この子育てに要する費用の軽減は、母親が働く可能性にマイナスの影響を与え得る。もう一方では、(少なくともフランスでは)共有監護を取決めた離婚では、養育費の支払義務が控除されるか、支払い義務はあっても養育費の支払額が単独監護の場合に比べかなり低い(Saynら, 2012)。一般的に、両親が子育ての時間を均等に分担しているので、子どもに係る費用も均等に負担していると考えられている。養育費の支払いがない(または金額が低い)ことは、母親がより多く働くインセンティブになるかもしれない。というのも、パートナーのいない母親に対する公的給付は、家計の制約を部分的にしか緩和しないからである。しかし、単独監護の取決めを持つ母親の一部は、父親が養育費を支払わないか、あるいは支払いの決定が下されていないために、必ずしも養育費を受け取っていない(Lardeux, 2021)。私たちのデータでは、子どもの監護費用の支払いに社会経済的地位の勾配があることが、その受給率と受給額の両面で観察されている(付録A1参照)。例え、国からの給付金(「Allocation de Soutien Familial」-家族支援手当と名付けられた)が、場合によっては養育費の不払いまたは一部支払いを補填することが可能だとしても、低所得世帯の母親は、裕福な世帯の母親よりも養育費の受給率が低く、受給額も低い。従って、共有監護の場合は、父親の養育費不払いは体系的ではなく、所得分布に沿って同じ大きさになるわけではない。これは、サブグループによる異質な影響を含んでいる可能性がある。

第3に、共有監護の場合、就職活動地域が縮小するため、就職機会が減少する可能性がある。子どもが頻繁に両親の家を行き来するため、両親は子どもの学校の近くに住むことは勿論のこと、互いの近くに住むことも求められる(StjernströmとStrömgren, 2012; Thomasら, 2019)。このため、共有監護する親は、単独監護をする親よりも、自宅から遠く離れた職場で働く可能性が低い。

最後に、数十年前に比べれば少なくなったとはいえ、共有監護を認められた親は選ばれし者であることに留意すべきである。彼らは一般的に経済的に恵まれている。従って、貯蓄があるため働くニーズが違う(恐らく必要性は低い)かもしれず、仕事に対する嗜好も違うかもしれない(例えば、より仕事志向であるなど)。また、子育てを共有することに関して、より平等主義的価値観を抱いている可能性もある。共有監護の取決めをした離婚は一般的に葛藤が少なく(KitterødとWiik, 2017)、親の自尊心や仕事に対する態度が改善されやすくなる可能性がある。また、これにより、母親の離婚後のストレスが軽減され、その結果、より容易な回復に役立つ可能性がある。この潜在的な選択性の問題[訳者註:対象が選ばれし者である問題]も考慮すべき重要な点である。

まとめると、共有監護が女性の労働市場の結果に及ぼす全体的な効果は不明確であり、様々な効果の相対的な強さによって左右される。更に、時間的制約と経済的プレッシャーは、母親の特性によって異なる可能性がある。例えば、幼い子どもや複数の子どもを持つ母親にとって、共有監護は単独監護に比べて時間的制約が特に緩和する可能性がある。経済的なプレッシャーは、経済的に余裕のない母親ほど強い可能性がある。私たちは、時間を収入のメカニズムから切り離すことはできないが、子どもの人数と末子の年齢、離婚前の世帯収入、離婚前の就労状況といった幾つかの側面から、共有監護の潜在的な異質な効果を検討する。

2 どちらの場合でも、住宅費など子どもにかかる費用の一部には圧縮できないものがある。

3 フランスの状況

3.1 パートナーのいない母親の就業率

幼い子どもを持つパートナーのいない母親は、最も就業率の低いグループのひとつであり、高い失業率に直面している。幼い子ども、かつ/または複数の子どもを持つ別離女性は、家庭と仕事のスケジュールが衝突し、労働市場への復帰に際し困難に直面する可能性がある。表1が示すように、フランスのパートナーのいない母親は、子どもの数に関係なく、新しいパートナーがいる母親よりも労働力として働くことを望んでいる[訳者註:労働市場参加率はパートナー無しの方が高い]。しかし、実際にはパートナーがいない母親の方が、パートナーがいる母親よりも就業率が低い。このようなパートナーがいない母親の就労に対するペナルティは、家庭と仕事の両立がより困難であることに一因があると思われる。例えば、スケジュールが厳しい仕事や、遠距離通勤が必要な仕事を辞退する傾向が強いかもしれない。しかし、就業している場合は、恐らく家計の制約が大きいためか、フルタイムで働くことが多い[訳者註:パートタイムの割合はパートナー有りの方が高い]ことに留意する必要がある。

3.2 離婚後の子どもの生活の取決めの決定

フランスでは、子どもがいる離婚の場合、親は自分たちの監護の取決めの形態を定める必要がある。フランスにおける子どもの監護は、一般的に弁護士の助言に基づいて両親が決定し、家庭裁判所の裁判官の承認を得るために申立てをする。共有監護を求める親を評価するために、家庭裁判所の裁判官は子の最善の利益を考慮するよう求められる³。家庭裁判所の裁判官は、子どもの年齢や成熟度、両親の関係、両親の家と家の距離、その他一般的な状況(両親の可用性、住居の快適さなど)の特徴といった、幾つかの側面を考慮し、子の最善の利益を評価する。これらの各要素をどのように考慮し、重み付けするかについて特定のルールは存在せず、従って自由に解釈可能である。実際には、裁判官が両親の要求に逆らうことは殆どない。殆どの場合(司法省によれば90%(GuillonneauとMoreau, 2013))、両親は弁護士の助けを借りて、判決前に監護権について合意しており、これにより迅速な手続きが保証されている。

最も一般的な取決めは依然として母親の単独監護であるものの、2003年以降、共有監護の取決めが急激に増加していることが見て取れる(図1)[訳者註:太い実線]。単独監護の母親の割合は減少してはいるが、両親の離婚後に共有監護の取決めをしている親の割合は10年足らずで倍増している。2013年には、子どもがいる親の離婚5件のうち1件以上が、この共有監護の取決めに関わっている(Bonnetら, 2015)。家庭裁判所の裁判官は、監護に関わる費用の支払条件と支払金額も決定する。共有監護の場合、母親の単独監護の場合(83%)に比べて、子どもの監護に関わる支払いを決定することは少ない(23%)(CarrascoとDufour、2015)。

3 例えば、フランス民法典第373-2-6条および第373-2-9条を参照。

3.3 福祉給付制度

福祉制度は、母親にとって離婚がもたらす経済的悪影響を軽減する可能性がある。まず、パートナーがいない親は働いていないときに、世帯の特徴(子どもの数、独り身か夫婦か)に応じた社会的給付(RSA、"revenu de solidarité active")を受けることができる。子どもに関する大幅な減税や、他の親と同様に家族手当の恩恵を受けている。また、パートナーがいない親は、就労している個人に帰属する追加の就労要素のおかげで、労働市場に参入し、労働市場に復帰する強いインセンティブも与えられている(詳細はBozioら, 2020を参照)。結果として、福祉給付に対する認識が就労への強い阻害要因となりうるかどうか、また、公的給付が単独監護の母親と共有監護の母親とで異なる役割を果たすかどうかは明らかではない。

実際、MeyerとCarlson, (2014)が指摘するように、公的給付は必ずしも共有監護の取決めに適応しているとは限らず、部分的にしか適応していない。例えば、フランスでは、2007年以降、子どもに関する家族手当や税金の割引(“quotient familial”)は、共有監護の場合に分け合うことができるが、住宅手当については、2017年に法案が可決されたばかりで、今のところ部分的にしか施行されていない。児童手当を分け合う可能性はない。

4 データ、サンプル、結果

BernardiとMortelmans (2021)が最近指摘したように、共有監護の取決めに関する適切かつ代表的なデータが欠如していることは問題である。子どもの監護に関する個人情報は極めて重要であるにも拘らず、通常の調査では往々にして欠落しているか、あるいは事例が少なすぎることが多く、子どもの監護の取決めの結果を正確に調査することができない。そこで私たちは、フランスで最近利用可能になった、行政的かつ網羅的な所得税申告データベースを使用した。私たちは、2009年に離婚した生産年齢の母親(およびPACSと呼ばれるシビル・パートナーシップを解消した母親)からサンプルを抽出し、離婚の前年と翌年を観察した。こうして、家族構成、各配偶者の個人収入、別離前後の居所に関する情報を得た。通常の調査データとは対照的に、私たちは(転居してさえも)大多数の個人を追跡調査することができる。にも拘らず、離婚者の約12%は離婚後のデータを回収できていない。行方不明(転居や死亡)か、離婚前の情報と照合できないか、納税申告(所得税や住民税)のどちらかが回収できない、これらのいずれかである。しかし、離婚前の特性に関する詳細な情報⁴のおかげで、全国レベルでの代表的な結果を保証する重み付けを計算することができた。欠損データおよび海外領土の居住者(一部の背景データが欠損している)を除外した後、(2008年に)結婚または「PACS」し、2009年に別離した20歳から55歳の母親6万7百人の代表サンプルを得た。

私たちのデータセットは規模が膨大であるため、共有監護の取決めをした親の相当数(9,646人)を観察することが可能であり、殆どの先行研究が調査サンプルを用いたのとは対照的である。監護の取り決めは、所得税申告書に記載する必要がある。というのも、子どもがいることで税金が還付されることがあるからである。税務当局によると、共有/共同監護とは、子どもがそれぞれの親の家庭で過ごす時間が「ほぼ」等しいことを意味し、例えば隔週などといった周期性については言及されていない⁵。

更に、所得が自己申告であり、不正確な回答に左右される通常の調査データに比べ、所得税データセットの所得は、既に税務当局が記入しているため、決定的に信頼性が高い。家族構成(家族の人数と子どもの年齢)も全て報告されている。

労働時間に関する納税申告の情報はないが、年間労働市場所得はあるため、以下では「就業している」(対「就業していない」)状態を、最低賃金の少なくとも2ヵ月分以上の年間労働市場所得、即ち2009年に年間2,100€を受け取っていると定義する。幾つかの代替的な閾値について頑健性をチェックした結果、私たちの調査結果は使用した定義の影響を受けないことが裏付けられている。

4 これらの重みを計算するためのマージン調整として使用される離婚前の変数には、家族構成 (両方のパートナー(または申告者)の年齢、子どもの年齢と人数)、居住地域、賃貸契約状況、部屋の数などの幾つかの住宅変数、および幾つかの収入変数(男女間の賃金比率、支払った所得税、課税所得、および離婚前の全3年間で報告された総所得)が含まれる。

5 親が-税金を最適化するために-実際に履行しているのとは違う養育費の取決めを宣言する可能性を完全に排除することはできない。しかし、両方の納税申告書で同じ子どもの監護の取決めを報告することになっており、発覚のリスクがあるため、そのような行動をとる可能性は低い。Bonnetら(2015) が示したように、二人の親の間に相違があるのは非常に稀(10%未満)である。

5 実証戦略

5.1 選択性の問題

私たちの目的は、離婚後の母親の労働市場への参加に対する共有監護の取決めの効果を評価することである。

しかし、離婚後の子どもの監護の取決めの形態はランダムではなく、かなり選ばれた夫婦が共有監護の取決めをしている可能性がある:彼らは観察される特性も観察されない特性も、共有監護の取決めをしていない夫婦とは異なっている可能性がある:彼らは一般的に、学歴が高く、裕福である(KitterødとLyngstad, 2012); 彼らはほぼ葛藤的な関係になく、子育ての仕事を分担することに対して平等主義的な価値観を持っている可能性がある(SolsonaとAjenjo, 2017);母親がより仕事志向であるかもしれない(Walperら. 2021)⁶。表2から、共有監護を認められた母親は、単独監護を認められた母親に比べ、既に離婚前から働いていた可能性が高いことがわかる。更に、このような理由で、働きたい母親が共有監護の取決めを認められた場合、逆因果が生じる可能性もある。このような選択性の問題や逆因果の問題が関わっている可能性があるため、2つの母親グループ(単独監護権を有する母親と共有監護権を有する母親)の結果を直接比較すると、偏りが生じる可能性が高い。

6 しかし、最近の研究(アメリカついてはMeyerら(2017)、ノルウェーについてはKitterødとWiik(2017))は、共有監護がますます一般的になりつつあるため、選ばれた親が共有監護を取決めるケースはますます少なくなるはずだと強調している。

5.2 識別

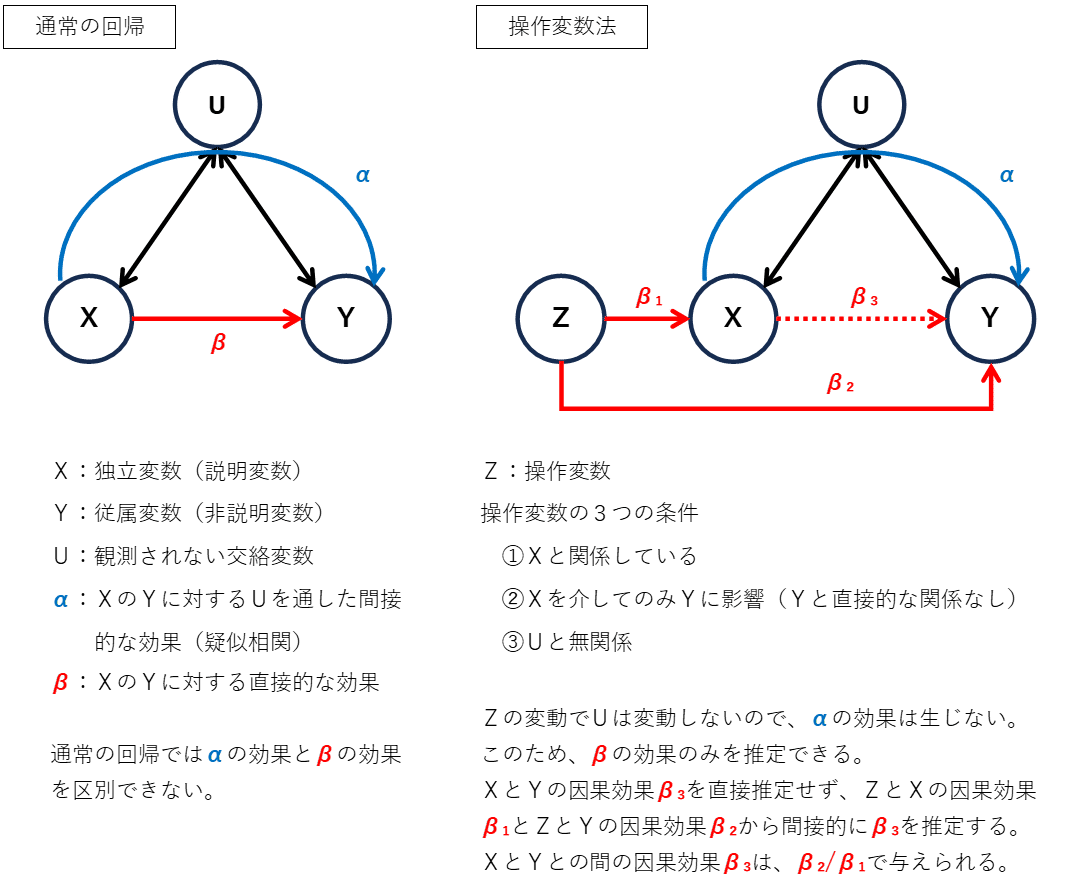

この選択性の問題に対処する方法を見出すのは難しい。私たちは、離婚後の女性の労働市場への参加に対する子どもの取決めの因果関係を推定するために、共有監護権を認められたことの内生性を補正するために、巨大な地域的不一致を利用する。

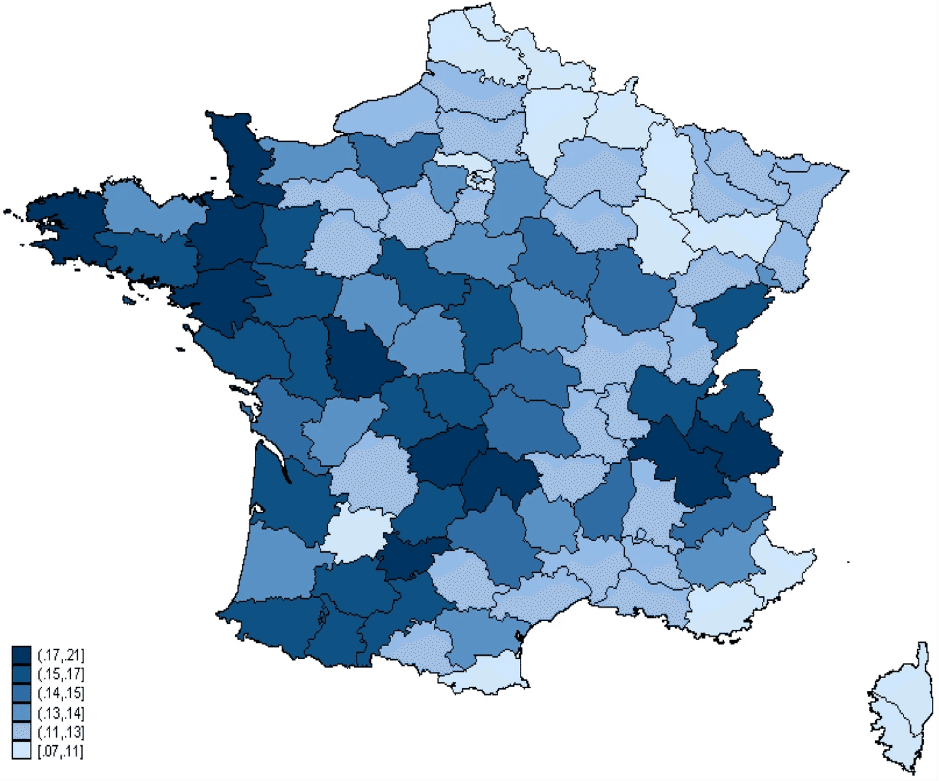

Bonnetら(2015)とAlgavaら(2019)は、フランスにおける共有監護の取決めの決定が、夫婦の特性だけでなく、居住地にも依存することを実際に示している。離婚前年の2008年における県レベルの共有監護の取決めの割合⁷は、居住地によって7~21%の幅がある(図2)。

監護の取決めは以下のように行われる。離婚した親は、一般的に弁護士のアドバイスに従って監護権を決め、それを家庭裁判所の裁判官に提案する。正確なガイドラインがない場合、家庭裁判所の裁判官は、弁護士から最初にアドバイスされた両親の希望も考慮に入れながら、これらの様々な要素を考慮するための独自の手順に準拠して決定を下す。最終的な決定は幾つかの要因に左右されるが、その殆どは、子の最善の利益⁸に関する裁判官の意見と弁護士の経験に左右され、それらの要素を総合すると、最終的な決定は、最初の両親の選択とは無関係になる可能性がある。

この共同「裁判官/弁護士効果」を代用して、私たちはフランスの各県で認められている共有監護の取決めの割合を使用する。県レベルでの共有監護の割合は、個人の経済状況、宗教、仕事と家庭のバランスの可能性、個人の価値観にも影響される可能性があるため、私たちは県レベルで多くの社会経済的および文化的特性と個々の親の特性を統制している。これら全ての次元を統制すると、残りのバラツキは主に、多様な裁判官や弁護士が同様の状況をどのように評価するかという違いによって決まるであろう。従って、この残りのバラツキは有効な操作変数(instrument)を構成する(補足説明については、付録A2も参照)。更に、第1段階の回帰で操作変数について帰無仮説を検定した結果、F検定統計量の値は高く、「弱い操作変数の問題」のリスクは排除されている⁹。

7 フランスは、県と呼ばれる96の郡のような行政区画で構成されている。海外の県は考慮していない。

8 両親が共有監護を求めた場合でも、裁判官が子どもにとって有害である可能性があると判断した場合には、両親の求めを拒否することができる。

9 「弱い操作変数の問題」を検定するために、通常の第1段階の回帰を計算し、私たちの操作変数および追加の共変量に関する共有監護を回帰し、私たちの操作変数が無効か否かを検定する。まず、非線形仕様に従って、単変量プロビットモデルを使用する。無効検定で得られたχ²統計量は 122 で、これは明らかに高い値である。次に、この検定の統計量を、「弱い操作変数」を検出するための通常の閾値とより適切に比較するために (Stockら, 2002 参照)、線形回帰を実行する。F統計量は 76 で、標準の閾値よりも遥かに高くなる。従って、私たちの操作変数は十分に強いという事実に自信を持っている。

5.3 モデル

まず、離婚後に母親が就業する確率について、母親が共有監護であるか単独監護であるかに拘らず、単一プロビットモデルを用いた「ナイーブ」モデルを推定する。

次に、監護の取決めと労働市場への参加の決定は同時に行う可能性があると予想されるため、共有監護の内生性の問題を考慮するために同時方程式モデルを用いる。二値内生変数と従属変数の文脈で、私たちは、母親の就業(母親が就業している場合はEi=1)に対する共有監護の効果(共有監護の場合はSCi=1)を評価するために、再帰的二変量プロビットモデルを推定する。

Ei = αSCi + βXi + Cd + ui

SCi= γZd + δXi +Cd + εi

Zdはフランスのそれぞれの県における共同監護の割合である。これは操作変数(除外変数)として使用される。Xiには、仕事を持つことに影響を与える可能性のある、個人レベルでの様々な離婚前の共変量が含まれている:母親の年齢(およびその二乗)、母親の離婚前の就業状況、子どもの数、末子の年齢、別居前年の世帯収入五分位数、持ち家の有無、居住地の大きさ(パリ地方に住んでいることのダミーを含む)。

Cdは、県レベルでの潜在的な追加格差を捉える。まず、県レベルの経済状況を考慮するため、地域の労働市場の特徴、失業率、ジェンダー規範も反映する母親の就業率を導入する。家族規範は共有監護の程度を説明するのに重要である可能性があるため、「労働及び社会情勢バロメーター」¹⁰という、年次世論調査からの情報を用い、理想的には女性は子どもの育てるために家に居るべきであるという意見に賛成する傾向がある人の割合を(反対する傾向がある人と比較して)示す地域変数を導入している。次に、生活状況については、世帯収入の中央値(単位:千€)と貧困率を用いて統制する。仕事と家庭の両立が促進されれば、女性はより働きやすくなるため、4歳未満の子ども100人当たりの保育所数を統制する。最後に、宗教性のダミーを追加する。これは、県内の無宗教者の割合である(IFOP, 2006)。県レベルでの共有監護の割合に潜在的な交絡因子を多数含めた結果、(操作変数として使用した)残りのバラツキは親の意思決定に対して外生的であると仮定することがより妥当である。更に、地域レベルでの共有監護の割合がこれらの地域特性と相関しているかどうかを確認するために、マクロレベルでの回帰を行った(付録A2参照)。この結果、地域レベルでの共有監護の取決めは、導入した因子とは無関係であることが示された¹¹。

新しいパートナーを作ることは、離婚後の就業の潜在的な交絡因子かもしれない。DewildeとUunk (2008)が強調しているように、新しいパートナーを作ることは、貧困から逃れるための手段であり、労働市場行動に影響を与える可能性がある。新しいパートナーを作ることは、離婚後の生活の取決めの選択に対して潜在的に内生的である可能性があるため、サンプルを層別化し、離婚後の1年間に新しいパートナーを作った人と作らなかった人という2つの異なるサブサンプルの間で共有監護の結果を比較することで対処している。

また、以下の頑健性チェックを4つ追加して実施した:⑴県の固定効果回帰を推定する、⑵地域の固定効果(2010年時点では、1地域は2~8の県で構成されている)を追加する、⑶「就業している」の定義の感度をテストする、⑷当該母集団とプラセボ母集団で誘導型回帰を推定する。

10 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sources-outils-et-enquetes/le-barometre-dopinion-de-la-drees

11 唯一の例外は母親の女性就業率である。しかし、母親の女性就業率有りのモデルと無しのモデルを実施しても結果は変わらない。

6 結果

6.1 ベースラインモデル

表3の左側2列は、共有監護の取決めの潜在的な内生性を補正していない単変量プロビットモデルを示している。その隣の4列は、就業および共有監護の確率に関する再帰的二変量プロビットモデルに関するものである。各結果について、係数と限界効果を表示している。

共有監護を得る確率(表3の5列目と6列目)に関して、除外変数が非常に有意であることがわかる。地域レベルでの共有監護の取決めの割合は、共有監護が認められる個人の可能性に対しプラスの非常に有意な影響を与える[訳者註:県における離婚100件当りの共有監護0.008***]。共有監護は、3人以上の子どもを持つ母親の場合[訳者註:子どもが3人、4人以上が-0.033***, -0.093***]、特に末子が4歳未満または12歳以上の場合[訳者註:末子の年齢=0~3歳,13歳以上は -0.030***, -0.056***]、少人数の家族に比べて一般的ではない。年長の子どもは誰と暮らすかをより自由に決めることができ、10代の子どもについては共有監護の取決めをする可能性は低い。共有監護の取決めに、予想された正の所得勾配を観察できる[訳者註:世帯収入Q1, Q2, Q4, Q5は -0.090***, -0.044***, 0.044***, 0.068***]。富のもう一つの指標は、離婚前の持ち家の有無であり、これは共有監護の取決めと正の相関がある[訳者註:持ち主 0.064***]。また、離婚前に労働力から離れていた女性も、共有監護の割合は低い[訳者註:離婚前の仕事 0.047***]。恐らく、より伝統的な価値観や性別役割分担に基づき、離婚後は単独監護を持つ可能性が高いのであろう。最後に、街の規模は殆ど影響していない¹²[訳者註:街の大きさ X]。

女性の就業に関しては、単変量モデルでは、共有監護の取決めをしている母親は、離婚後に就業する確率が5.3パーセント高いことに関連している(表3の2列目)[訳者註:個人の共有監護 0.053***]。共有監護の潜在的な内生性を考慮すると(再帰的二変量プロビットモデル、4列目)、その効果はより顕著になる。従って、2つの方程式の残差が負の相関で、ゼロと有意に異なることが示すように、観測できない選択が役割を果たしている。共有監護の取決めをしている母親は、単独監護の取決めをしている母親よりも就業する確率が14.4パーセント高い[訳者註:個人の共有監護 0.144***]。

2つの方程式の残差の負の相関(二変量モデルにおける相関係数ρの符号がマイナス)[訳者註:相関係数 -0.377***]は勿論のこと、この変化の方向性をよりよく理解するために、私たちは通常の局所平均処置効果(LATE)の解釈を参考にしている。私たちの操作変数の「遵守者(complier)」である女性は、共有監護の取決めが稀な県に住んでいれば共有監護の取決めをしなかったであろうが、代わりに、共有監護の取決めが頻繁な県に住んでいるために共有監護を取決めた女性である。私たちは、この相関係数ρの符号がマイナスとなった理由を次のように解釈している。即ち、「遵守者」である女性(即ち、共有監護の地域差に反応する女性)には、就業にマイナスの影響を与える観測できない特性がある。例えば、彼女たちは「非遵守者」よりも家族志向が強いのかもしれない。

その他の統制変数は予想通りの結果を示している。離婚後に就業する確率は、末子の年齢が高いほど高くなり[訳者註:末子の年齢=0~3歳,13歳以上は 0.022, 0.060**]、子どもの数が多いほど低くなる[訳者註:子どもが2人、3人、4人以上は 0.001, -0.132***, -0.320***]。就業する確率は、逆U字型の曲線を描き、40歳前後で最大となる。経済活動率(activity rate)は高所得世帯ほど高い。

12 非常に大きな街に住むことは、共有監護を持つことに僅かな悪影響を及ぼすが、これは恐らく、住宅価格の高騰し、2週間に1回子どもと過ごすのに十分なスペースを備えた2つの住居を持つことが制約になることと関連していると考えられる。

6.2 異質な影響

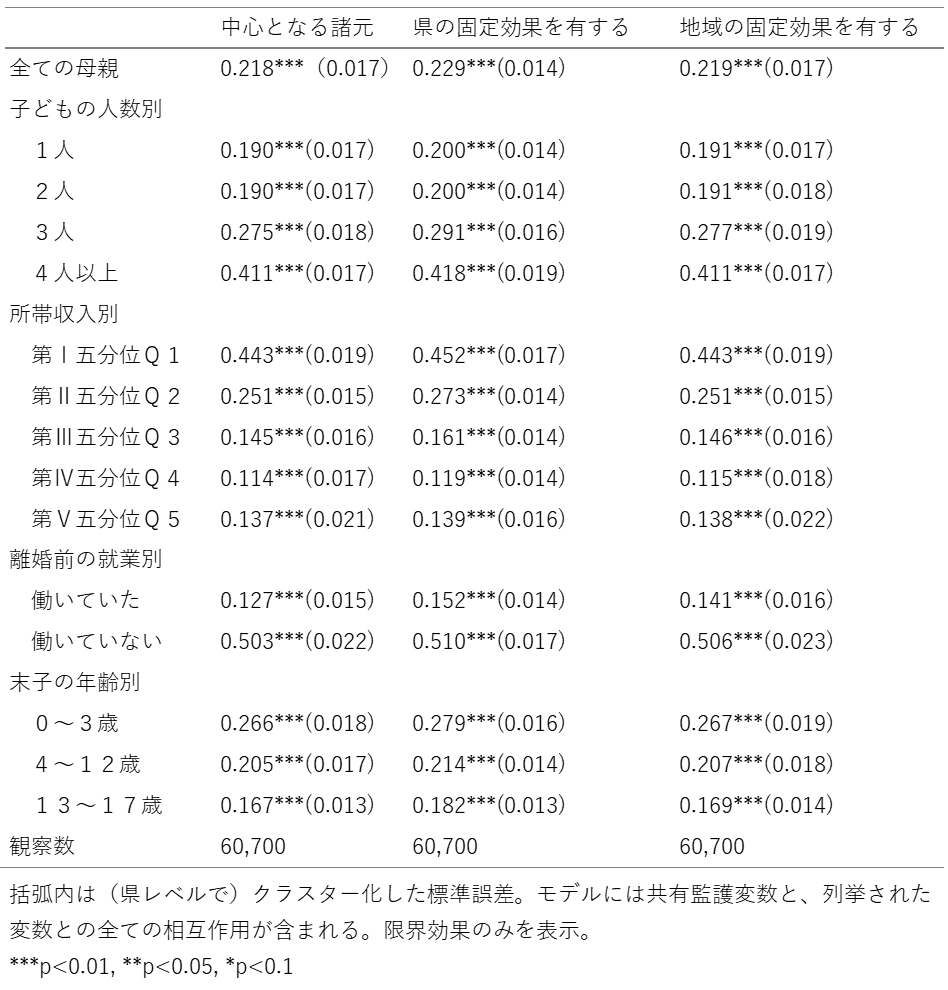

離婚前の特性次第では、共有監護であることが、全ての母親に対し同じ労働市場への影響をもたらすとは限らない。異質な影響を評価するために、4つの主要な変数(離婚前の就職状況、子どもの数、末子の年齢、世帯の所得五分位)と共有監護の取決めの変数とを同時に相互作用させた(表4)。

離婚前に仕事に就いていなかった女性の場合、離婚前に働いていた女性の場合よりも、共有監護の取決めが、仕事を持つ上でより大きな役割を果たす。離婚前に仕事に就いていなかった母親が共有監護を選択した場合の就業率は、単独監護の取決めを選択した仕事に就いていない女性の就業率よりも50パーセント高い[訳者註:1列目の働いていない 0.503***]。また、共有監護が女性の就業に及ぼすプラスの効果は、離婚前の所得が最も低い五分位に属する母親ほど顕著である(その確率は、共同監護の母親の方が単独監護の母親よりも44パーセント高い[訳者註:1列目の第Ⅰ五分位Q1 0.443***])。高所得世帯に属する母親にとって、共有監護の恩恵はそれほど重要ではない(共有監護の母親は単独監護の母親よりも確率が14パーセント高い[訳者註:1列目の第Ⅴ五分位Q5 0.137***])。また、離婚後の共有監護のプラス効果は、子どもが1人か2人の母親[訳者註:1列目の1人/2人 0.190***]に比べ、複数の子どもを持つ母親[訳者註:1列目の4人以上 0.411***]でより顕著である。また、乳幼児がいて、共有監護の取決めをしている母親は、乳幼児と子どもがいる母親よりも、ほぼフルタイムで働いている可能性が高い。

興味深いことに、これらの結果は全ての列で同じ方向を向いており、完全に一致している。母親が労働市場で遭遇する一般的なペナルティ-幼い子どもがいること、子どもが何人もいること、離婚前に貧しい家庭にいたこと(恐らく教育水準が低いことと関連している)、キャリアの中断(就職していない女性)-は、どれも残っているが、離婚後の共有監護の取決めをした場合には、かなり軽減される。このことは、共有監護は裕福な親や働いている母親ほど選択されやすく、全ての母親にとって労働力参加にプラスの効果があるにも拘らず、労働市場から遠い母親ほど顕著な効果が観察されることを意味する。ある意味、この結果は予想されたことである。なぜなら、既に労働市場に参加している女性は、監護の取決めがどうであれ-特に離婚後の生活水準が低下している状況において-、離婚後に労働力参加を減らす理由が少ないからである(Bonnetら, 2021)。しかし、家庭の負担、専業主婦の選択、人的資本などの理由で労働市場から遠ざかっていた女性を見ると、私たちの調査結果は、離婚後の子どもの監護の取決めが母親の就業にとって極めて重要であることを示している。

6.3 新しいパートナーの形成が果たす役割

新しいパートナーの形成は、労働市場と監護の取決めの両方の決定に影響を与える可能性があるため、私たちはその点を考慮した。また、新しいカップルを形成することも、新しいパートナーの選択問題と潜在的な期待効果のために、内生的である可能性がある。実際、新しいパートナーを作ることは貧困から脱出するための手段であると強調する研究もある(DewildeとUunk, 2008)。私たちは、離婚した女性が離婚後1年以内に既に新たなパートナー関係を形成しているかどうかによって、サンプルを2つのサブサンプルに分けた。離婚直後に新しいパートナーがいる女性の場合、監護の取決めの種類はもはや意味を持たない。従って、監護の取決めがどのようなものであれ、働く確率は同じである[訳者註:2列目の全ての母親 0.064]。しかし、まだ新しいパートナーがいない女性については、共有監護のプラス効果が残存し、更に顕著である。結果は、私たちが以前観察した結果と非常によく似ている:共有監護は、子どもが複数いる母親[訳者註:3列目の4人以上 0.424***]や乳幼児がいる母親[訳者註:3列目の0~3歳 0.288***]、最も低い所得五分位に属し[訳者註:3列目の第Ⅰ五分位Q1 0.467***]、離婚前に働いていなかった母親[訳者註:3列目の働いていない 0.528***]ほど、正の効果が大きい。

私たちは、新しいパートナーがいる女性に監護の取決めの影響が及ばない事象を、一部の女性が生活水準を上げるだけでなく、育児に参加する可能性のある継父の存在によって仕事と家庭のトレードオフが減少するためと解釈している。

6.4 頑健性チェック

本節では、幾つかの頑健性チェックを行う。ジェンダー規範や地域レベルの労働市場特性(価値観、宗教性、貧困、雇用状況、失業など)に関連する幾つかの変数を統制した後、私たちの同定戦略では、共同監護の取決めにおける残りのバラツキは、これらの次元の外生的なものであると仮定する。しかし、母親の就業と共有監護の選好の両方に影響を与える可能性の高い地域特性を全て捕捉しているかどうかを完全に確認することはできない。そこで、更に踏み込んで、2つの代替的推測を行う。第1に、共有監護の尤度において観察される県毎のバラツキは、既に統制されている因子以外の未観測因子に起因する可能性があるため、県の固定効果を導入することによって代替的な諸元を決める。そのため、私たちは県レベルでの異質性を統制する。このような状況では、操作変数を使用する必要はない。なぜなら、これらは県の固定効果によって既に捕捉されている地域的バラツキに依存しているためである。第2に、地域レベルの地域の固定効果を主要な諸元に導入する。地域レベルとは、複数の県を集約した地理的レベルのことである。これは、地域レベルの異質性を統制するもう1つの方法であり、最初の頑健性チェックよりも負荷が低く、操作変数を使い続けることができる(従って、その影響がどのように変化するかを評価し続けることができる)。表5を見ると、これまでの結果は、この2つの新しい諸元で得られた結果と非常によく似ている。共有監護が母親の就業に及ぼす限界効果の大きさは、全ての母親で22~23パーセントであった[訳者註:全ての母親(1行目)が、左から0.218***, 0.229***, 0.219***]。別のサブグループに対する限界効果の大きさは、どのモデルでも非常に似ている[訳者註:2行目以降の限界効果が、どの列もほぼ似たような値]。

第3に、労働市場への参加の定義に対する感度を検証する。ベンチマーク評価では、1年間に稼いだ最低賃金2カ月分(2100€)に相当する閾値を考慮することで「就業」を定義した[訳者註:第4節を参照]。結果の頑健性を検証するために、表6では、最低賃金月額の1倍(1055€:代替案1)、3倍(3165€:代替案2)、4倍(4220€:代替案3)に相当する他の閾値を用いた結果を報告している。結果は、これらの異なる定義に対して非常に頑健性があった(表6)[訳者註:1行目以降の限界効果が、どの列もほぼ似たような値]。

最後に、離婚した母親の全サンプルと、離婚の前年に労働力から離脱していた離婚した母親から選ばれたサンプルについて、母親に関する誘導型方程式を実行する(表7)。その結果、両サンプルとも、離婚した母親における県レベルでの共有監護の割合の係数は期待通りのプラスの符号を示している。プラセボ対照試験として、子どものいない離婚女性についてもこの実験を繰り返した。この「治療企図」回帰により、地域レベルでの共有監護の割合が、定義上では共有監護に関係のない子どものいない女性に対し、効果があるかどうかを確認することができる。その結果、地域レベルでの共有監護の割合の影響は見られなかった。このプラセボ対照試験は、操作変数が、離婚後の女性の就業に役割を果たす可能性のある未観測の特性と相関していないことを追加的に証明するものである。

仮に共有監護がこれらの女性の就業に影響を与えるのであれば、それは私たちの同定戦略に脅威を与えることになる。つまり、私たちの操作変数は全ての女性の就業に影響を与える他の要因に関連している可能性があり、その結果、監護の取り決めは無視されることになる。プラセボ対照試験は、私たちの操作変数は子どものいない女性には有意な影響を与えないことを明らかに示している:推定値は母親について得られた推定値の2倍から3倍以上低く、有意ではない。

7 考察と結論

共有監護の実践と、共有監護の取決めをしている親の多様性の両方が急増加する傾向は、多くの国で観察されている。共有監護の取決めを推進すべきか否かに関する激しい討論では、認知や行動の発達という観点から見た子どもへの影響、あるいは訪問権や離婚後の親責任の平等な行使という観点から見た両親間の平等への関心が主に議論されている。共有監護が離婚した親の労働市場の成果に与える影響については、あまり評価されていないが、家族全員の生活水準や貧困リスクに影響を与えるため、議論の重要な要素になる可能性がある。

本稿では、離婚後の女性の労働力参加について、子どもの生活の取決め別に分析している。共有監護の取決めの場合、単独監護の取決めをしている母親に比べ、離婚後1年以内に雇用される確率が24パーセント有意に増加する。共有監護は、子育てに関わる出費を削減することで仕事と家庭の葛藤を軽減し、パートナーがいない母親の時間的制約がより緩和されることで適切な仕事を見つける可能性を拡大するかもしれない。母親の就労に対するこのような大きなプラスの効果の中でも、働いた経験のない女性、離婚前の所得が最も低い五分位に属する女性、幼い子どもがいる女性、3人以上の子どもがいる女性には、甚だしく異質な影響が観察される。共有監護は、労働市場から離れた女性にとって有益である。私たちの調査結果は、モデルの代替的な諸元や就業の定義に対して頑健である。

以前に労働力から離れた母親が、離婚後に労働市場に再参入する可能性が高いことは、新しい知見ではない(例えば、Finnie, 1993, Thielemans,及びMortelmans, 2019, Bonnetら, 2021を参照)。しかし、共有監護の取決めがこの効果を増大させるという事実を見出したことは、新しく独創的な貢献である。

私たちの調査結果の因果的解釈は、子どもの監護の取決めにおいて残存する地域のバラツキは、少なくとも家族から見て、他の潜在的な地域的特殊性(文化的、経済的、社会的)を考慮に入れれば、外生的であるという仮定に基づいている。つまり、第1に、私たちが統制した次元を超える幾つかの観測していない因子が存在し、第2に、それらが裁判官(および弁護士)の意思決定だけでなく、仕事に関する母親の選好にも依然として影響を及ぼしている可能性を排除することはできない。間違いなく、操作変数の使用には本質的に限界があり、従ってこの戦略に依存する多くの研究も同様である。しかし、私たちが提供する幾つかの主張と頑健性チェックは、全て同じ方向を示している。更に、離婚した母親に対する共有監護の取決めの因果効果を測定するために、共有監護の取決めに関する個人情報を使用することを試みたのは、私たちの研究が初めてであることにも触れておかねばならない。Vuriの以前の因果関係研究(2018)は、アメリカの子どもの監護法を使用し、パートナーのいない母親の労働力参加には影響がないことを見出している。しかし、私たちの研究は異なる結果を見出しており、他の国で、特に多くの国で共有監護の普及が進んでいる現在の状況において、私たちの結果が再現することを保証する。パートナーのいない母親の行動に対する因果効果が、共有監護の取決めの効果的な実践に由来するものなのか、あるいは離婚後の子育て規範を変化させている可能性のある法律に由来するものなのかを確認することは、特に注目すべきところである。

政策の観点からは、この結果を貧困対策に照らして捉え直してみるのも面白い。貧困と闘うために、幾つかの国では「福祉から就労へ」や「就労に給与を支払うようにする」政策に関連した、かなり費用のかかる福祉プログラムを導入しており、それらは特にパートナーのいない親を対象としていることもある。共同監護権を優遇する法律が施行され、共有監護を実践する家庭が増加傾向にあるが、これらには、公共政策の観点からは、比較的コストがかかっていない。なぜなら、子どもが定期的に生活するのに十分なスペースを持つ2つの住居を維持するための私的費用を親が負担するからである。しかし、この政策は離婚した母親の労働市場における成果にはプラスに働くかもしれない。共有監護に関する規定を福祉雇用プログラムとどの程度比較するかは、重要な公共政策上の問題であり、真剣に検討されるべきである。例え子どもの監護の取決めが就業政策の範疇に入らないとしても、私たちの調査によれば、親責任をより平等に促進する-共有監護の取決めを増やすような-政策は、少なくとも短期的には、女性の経済的自立に強い影響を与える可能性があり、同時に年金受給権にも長期的な影響を与える可能性があることを示している。

しかし、共有監護のプラス効果に関する私たちの研究結果は、離婚後の労働市場への再参入が普遍的なものではなく、離婚後に母親が直面する経済的制約や時間的制約に非常にデリケートであることも示している。殆どの場合、共有監護の取決めをしているフランスの母親は、父親から養育費を受け取っていないか、減額されており、より少ない公的支援しか受けていない(所得税の減額は単独監護の母親よりも制限されている)。この点は、共有監護の取決めが一般的により高額な養育費を伴うアメリカとは異なる。従って、フランスでは、共同監護の取決めをしている女性は、単独監護の取決めをしている母親と比較して支払われる養育費が不十分であり、公的支援も少ないため、職に就くインセンティブが働いている可能性がある。これは恐らく、仕事の行動に影響を与える可能性のあるより高い経済的圧力を構成しており、私たちの調査結果がVuriの調査結果と異なる理由を説明している可能性がある。別の説明としては、低所得の女性は単独監護であっても養育費の支払いを受け取る可能性が低い、あるいは養育費を受け取るにしても少額である可能性があり、共有監護で失うものが少ないということだろう。離婚後の母親の制約を示すもう1つの非常にわかりやすい例は、一部の女性にとって、新しいパートナーができることは、第1にこれらの巨大な経済的制約から逃れる方法(先行研究を裏付ける)、第2に仕事と家庭の不均衡を軽減する方法となり得るという事実である。新しいパートナーがいる場合、子どもの監護の取決めの種類は何の役割も果たさない。

時間を収入のメカニズムから切り離すことはできないが、複数の子どもを持ち、幼い子どもを持つ母親は、単独監護の場合よりも共有監護の場合の方がより仕事に就く傾向があることがわかった。このことは、共有監護が離婚した母親の育児スケジュールの制約も緩和する可能性があることを示唆している。

私たちの研究では、離婚後1年間の就職状況を考察している。これは離婚のダメージから回復するには短い期間であり、データがこの短期間しか利用できないことの限界である。とはいえ、時間が経てば更に強い効果が期待できるはずである。仕事を見つけたり、育児のために組織化したりするには、時間を要する可能性があり、特に離婚前にキャリアを中断した母親はその可能性がある。共有監護は父親の労働市場にも影響を及ぼす可能性があるため、長期的な影響と父親の経済状況の両方について更なる分析が必要である。

最後に、フランスの状況について若干の推測を加えることで、私たちの調査結果に光を当て、その外的妥当性を評価することができる。フランスは家族主義の国で、幼い子どもを持つ母親でさえ働いている。つまり、この国特有の環境は、かなり手厚い育児規定という形で、母親が働くインセンティブを与えている。しかし、女性の就業率には学歴勾配があり、これは最近の育児休暇政策によって強調されている(Josephら , 2013; Lequien, 2012; Piketty, 2005)。最も低い所得五分位に属する母親は、出産後に労働市場を離れる可能性が高く、育児休暇の延長後にキャリアを中断する可能性が高い。離婚した母親についての私たちの調査結果も、労働市場から最も離れている母親にとって、離婚後の監護の取決めの種類が最も重要であり、より強く就業の可能性に影響を与えていることを示している。しかし、就労の可能性は低下するどころか、上昇することが観察されている。このことは、ある特定の集団が、公共政策や新しい家族の取決めに対して、他の集団よりも強く反応することを示している。

従って、家族に優しくない国における共有監護は、母親の就業に更に大きな役割を果たす可能性が高い。というのは、このような母親は、仕事と家庭の両立を目的とした公共政策から受ける恩恵が少ないためである。この場合、私たちの調査結果は、共有監護が母親の就業に及ぼす影響の下限値とみなすことができる。しかし、この点は他の国でも私たちの研究結果が再現することを確認しなければならない。

付録

付録A1

表8を参照。

付録A2:集計レベルの回帰

私たちの操作変数の外生性のエビデンスとして、ここでは、県の社会経済的特性および文化的特性を反映する一連の地域の統制における県レベルでの共有監護の割合の回帰を示す。実際、共有監護の割合は、経済状況、宗教性、仕事と家庭の両立の可能性、個人の価値観に影響される可能性がある。

母親の経済活動率(activity rate)のみが共有監護の分担に有意な影響を与えることが判明した(表9)。これは、予想されることである。なぜなら、ある年の個人の就労傾向と前年の全世界の母親の経済活動率(activity rate)との間に相関関係があるからである(但し、この変数がなくても私たちの調査結果は変わらない)。従って、共有監護の地域的な割合は、社会経済構造や家族の価値観によって僅かに説明されるだけである。調整後R²は僅か36%である。このように、異なる変数では説明できない多くの未解明のバラツキが残っている。勿論、私たちはここで、私たちの操作変数が残りのバラツキを完全に説明していると主張するつもりはないが、私たちが検定した全ての地域的条件が、共同監護の地域的分担の主な決定要因であるという考えは明らかに否定される。私たちは、地域の「裁判官/弁護士効果」が、この話の重要な部分であり、この説明のつかない残りのバラツキの重要な部分であると考えている。

謝辞 LSE CASE社会的排除セミナー、Journées du labex OSE、離婚の社会学的および人口統計研究のためのヨーロッパ会議、Al-Pop会議、ヨーロッパ人口会議、およびアメリカ人口協会会議のコメントと提案をくださった参加者全員に感謝します。COMPRES プロジェクトを通じてフランス国立研究庁からの財政的支援を受けました。データへのアクセスと使用を容易にしてくださった Jérôme Accardo、Cédric Houdré、Stefan Lollivier にも感謝します。この文書は著者の見解を示すものであり、所属機関の見解を反映しているものではありません。

資金調達 この研究はフランス研究庁 (ANR) から資金提供を受けています。

データの可用性 本稿は、幾つかの制約下でのみ利用できる(国立統計研究所の安全なサーバー上で)機密かつ網羅的なフランス財政データを使用しています。これらのデータは共有が許可されていないため、データを公開することはできません。

宣言

利益相反 申告すべきものなし。

オープンアクセス この記事はクリエイティブ・コモンズ表示4.0 国際ライセンスに基づいてライセンスされており、元の著者と出典に適切なクレジットを表示し、クリエイティブ コモンズ ライセンスへのリンクを提供し、変更が加えられたかどうかを示す限り、あらゆる媒体または形式での使用、共有、翻案、配布、複製を許可します。この記事内の画像またはその他の第三者の素材は、素材のクレジットラインに別段の記載がない限り、記事のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに含まれています。素材が記事のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに含まれておらず、意図した使用が法的規制で許可されていない場合、または許可されている使用を超えている場合は、著作権所有者から直接許可を得る必要があります。このライセンスのコピーを表示するには、次のアドレスにアクセスしてください。http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

参考文献

Algava, E., Penant, S., & Yankan, L. (2019). En 2016, 400 000 enfants alternent entre les deux domiciles de leurs parents séparés. Insee Première, 1728. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689165.

Altindag, D. T., Nunley, J., & Seals, A. (2017). Child-custody reform and the division of labor in the household. Review of Economics of the Household, 15, 833–856.

Ananat, E. O., & Michaels, G. (2008). The effect of marital breakup on the income distribution of women with children. Journal of Human Resources, 43(3), 611–629.

Bauserman, R. (2012). A meta-analysis of parental satisfaction, adjustment, and conflict in joint custody and sole custody following divorce. Journal of Divorce & Remarriage, 53(6), 464–488.

Belmokhtar, Z. (2014). Une pension alimentaire fxée par les juges pour deux tiers des enfants de parents séparés. Infostat Justice, 128(mai). http://www.justice.gouv.fr/art_pix/INFOSTAT%20128.pdf

Berger, L. M., Panico, L., & Solaz, A. (2018). Maternal repartnering: Does father involvement matter? Evidence from United Kingdom. European Journal of Population, 34(1), 1–31.

Bernardi, L., & Mortelmans, D. (2021). Introduction: Advances in research on shared physical custody by interdisciplinary approaches. In L. Bernardi & D. Mortelmans (Eds.), Shared physical custody (pp. 1–18). Springer.

Bianchi, S. M., Subaiya, L., & Kahn, J. R. (1999). The gender gap in the economic well-being of nonresident fathers and custodial mothers. Demography, 36(2), 195–203.

Böheim, R., Francesconi, M., & Halla, M. (2012). Does custody law afect family behavior in and out of marriage? Economics working papers 12, Department of Economics, Johannes Kepler University Linz, Austria. https://doi.org/10.2139/ssrn.2192760

Bonnet, C., Garbinti, B., & Solaz, A. (2015). Les conditions de vie des enfants après le divorce. Insee Première, 1536. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283568

Bonnet, C., Garbinti, B., & Solaz, A. (2021). The flip side of marital specialization: The gendered effect of divorce on living standards and labor supply. Journal of Population Economics, 34, 515–573.

Bozio, A., Garbinti, B., Goupille-Lebret J., Guillot M., & Piketty T. (2020). Predistribution vs. redistribution: Evidence from France and the U.S. London, Centre for Economic Policy Research. halshs-03022092

Bradshaw, J. R., Kennedy, S., Kilkey, M., Hutton, S., Corden, A., Eardley, T., Holmes, H., & Neale, J. (1996). Policy and the employment of lone parents in 20 countries. Jonathan Bradshaw on Social Policy, 105.

Brady, D., & Burroway, R. (2012). Targeting, universalism and single mother poverty: A multi-level analysis across 18 affluent democracies. Demography, 49, 719–746

Cancian, M., Meyer, D. R., Brown, P. R., & Cook, S. T. (2014). Who gets custody now? Dramatic changes in children’s living arrangements after divorce. Demography, 51(4), 1381–1396.

Carrasco, V., Dufour, C. (2015). Les décisions des juges concernant les enfants de parents séparés ont fortement évolué dans les années 2000. Infostat Justice, 132. http://www.justice.gouv.fr/statistiqu es-10054/infostats-justice-10057/les-decisions-des-juges-concernant-les-enfants-de-parents-separ es-27681.html

Chardon, O., & Daguet, F. (2008). L’activité des femmes est toujours sensible au nombre d’enfants. Insee Première, 1171.

Chaussebourg, L., & Baux, D. (2007). L’exercice de l’autorité parentale après le divorce ou la séparation des parents non mariés. Rapport Ministère de la Justice. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_07110 8autoriteparentaleaprdivousep.pdf

Chaussebourg, L., Carrasco, V. & Lermenier, A. (2009). Le divorce. Rapport Ministère de la Justice. http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_1_stat_divorce_20090722.pdf

Dang, A. T., & Trancart, D. (2011). Familles monoparentales allocataires du RMI ou de l’API et trappes à inactivité : Les enseignements de l’enquête sur les expérimentations du RSA en France. University of Paris Ouest-Nanterre, EconomiX Working Paper, 22. https://econpapers.repec.org/paper/drmwp aper/2011-22.htm

Dewilde, C., & Uunk, W. (2008). Remarriage as a way to overcome the financial consequences of divorce: A test of the economic need hypothesis for European women. European Sociological Review, 24(3), 393–407.

Ferrari, G., Bonnet, C., & Solaz, A. (2019). Will the one who keeps the children keep the house? Residential mobility after divorce by parenthood status and custody arrangements in France. Demographic Research, 40(14), 359–394.

Finnie, R. (1993). Women, men, and the economic consequences of divorce: Evidence form Canadian longitudinal data. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 30(2), 205–241.

Francesconi, M., & Van der Klaauw, W. (2007). The socioeconomic consequences of “in-work” benefit reform for British lone mothers. Journal of Human Resources, 42(1), 1–31.

Gimenez-Nadal, J. I., & Sevilla, A. (2012). Trends in time allocation: A cross-country analysis. European Economic Review, 56(6), 1338–1359.

Goux, D., & Maurin, E. (2010). Public school availability for two-year olds and mothers’ labour supply. Labour Economics, 17(6), 951–962.

Gregg, P., Harkness, S., & Smith, S. (2009). Welfare reform and lone parents in the UK. The Economic Journal, 119(535), F38–F65.

Guillonneau, M., & Moreau, C. (2013). La résidence des enfants de parents séparés. Report for the French Ministry of Justice. http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques10049/la-residence-des-enfants-de-parents-separes-26368.html

Halla, M. (2013). The efect of joint custody on family outcomes. Journal of the European Economic Association, 11(2), 278–315.

IFOP (2006), Éléments d’analyse géographique de l’implantation des religions en France, analyse de l’IFOP pour La vie, décembre. https://www.ifop.com/publication/elements-danalyse-geographiquede-limplantation-des-religions-en-france/

Ivanova, K., Kalmijn, M., & Uunk, W. (2013). The effect of children on men’s and women’s chances of repartnering in a European context. European Journal of Population, 29, 417–444.

Joseph, O., Pailhé, A., Recotillet, I., & Solaz, A. (2013). The economic impact of taking short parental leave: Evaluation of a French reform. Labour Economics, 25, 63–75.

Kitterød, R., & Lyngstad, J. (2012). Untraditional caring arrangements among parents living apart: The case of Norway. Demographic Research, 27(5), 121–152.

Kitterød, R. H., & Wiik, K. A. (2017). Shared residence among parents living apart in Norway. Family Court Review, 55(4), 556–571.

Lardeux, R. (2021). Un quart des parents gardiens non solvables ne déclarent pas verser de pension alimentaire à la suite d’une rupture de Pacs ou d’un divorce. DREES, Etudes et Résultats, n 1179. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/fles/2021-01/cp_pensions_alimentaires_0801_ mm.pdf

Lequien, L. (2012). The impact of parental leave duration on later wages. Annals of Economics and Statistics, 107–108, 267–285.

Melli, M. S., & Brown, P. R. (2008). Exploring a new family form—the shared time family. International Journal of Law, Policy and the Family, 22(2), 231–269.

Meyer, B. (2002). Labour supply at the extensive and intensive margins: The EITC, welfare, and hours worked. The American Economic Review, 92(2), 373–379.

Meyer, D. R., Cancian, M., & Cook, S. (2017). The growth in shared custody in the United States: Patterns and implications. Family Court Review, 55(4), 500–512.

Meyer, D. R., & Carlson, M. J. (2014). Family complexity: Implications for policy and research. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 654, 259–276.

Nielsen, L. (2014). Shared physical custody: Summary of 40 studies on outcomes for children. Journal of Divorce & Remarriage, 55(8), 613–635.

Nunley, J. M., & Seals, R. A. (2011). Child-custody reform, marital investment in children, and the labor supply of married mothers. Labour Economics, 18, 14–24.

Piketty, T. (2005). L’impact de l’allocation parentale d’éducation sur l’activité féminine et la fécondité en France, 1982–2002. In: C. Lefèvre (Ed.), Histoires de familles, histoires familiales, 156, (pp. 79–109), Les Cahiers de l’INED.

Poortman, A. R., & van Gaalen, R. (2017). Shared residence after separation: A review and new findings from the Netherlands. Family Court Review, 55(4), 531–544.

Sayn, I., Jeandidier, B., Bourreau-Dubois, C. (2012). La fxation du montant des pensions alimentaires: Des pratiques et un barème. Ministry of Justice. Infostat Justice, 116. http://www.justice. gouv.fr/art_pix/1_InfoStat116.pdf

Schnor, C., Pasteels, I., & Van Bavel, J. (2017). Sole physical custody and mother’s repartnering after divorce. Journal of Marriage and Family, 79(3), 879–890.

Smock, P. (1994). Gender and the short-run economic consequences of marital disruption. Social Forces, 73(1), 243–262.

Smyth, B. (2017). Special issue on shared-time parenting after separation. Family Court Review, 55(4), 494–499.

Sodermans, A. K., Botterman, S., Havermans, N., & Matthijs, K. (2015). Involved fathers, liberated mothers? Joint physical custody and the subjective well-being of divorced parents. Social Indicators Research, 122(1), 257–277.

Sodermans, A. K., Matthijs, K., Koenraad, M., & Swicegood, G. (2013a). Characteristics of joint physical custody families in Flanders. Demographic Research, 28(29), 821–848.

Sodermans, A. K., Vanassche, S., & Matthijs, K. (2013). Post-divorce custody arrangements and binuclear family structures of Flemish adolescents. Demographic Research, 28, 421–432.

Solsona, M., & Ajenjo, M. (2017). Joint custody: One more step towards gender equality? Perspectives Demogràfques, 8, 1–4. https://doi.org/10.46710/ced.pd.eng.8.

Spijker, J., & Solsona, M. (2016). Efects of the 2010 civil code on trends in joint physical custody in Catalonia. A comparison with the rest of Spain. Population, 71(2), 297–323. https://doi.org/10. 3917/popu.1602.0313

Statistics Sweden (2014). Different families live in different ways – a survey on residence and support of children after a separation. Demographic reports, 1.

Steinbach, A. (2019). Children’s and parents’ well-being in joint physical custody: A literature review. Family Process, 58(2), 353–369.

Stjernström, O., & Strömgren, M. (2012). Geographical distance between children and absent parents in separated families. Geografska Annaler: Series B, Human Geography, 94(3), 239–253. https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2012.00412.x

Stock, J., Yogo, M., & Wright, J. (2002). A survey of weak instruments and weak identifcation in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics. JBES Twentieth Anniversary Issue on the Generalized Method of Moments, 20(4), 518–529. https://doi.org/10. 1198/073500102288618658

Strufolino, E., Bernardi, L., & Voorpostel, M. (2016). Self-reported health among lone mothers in Switzerland: Do employment and education matter? Population, 71(2), 193–222.

Thielemans, G., & Mortelmans, D. (2019). Female labour force participation after divorce: How employment histories matter. Journal of Family Economic Issue, 40, 180–193. https://doi.org/10. 1007/s10834-018-9600-9

Thomas, M. J., Mulder, C. H., & Cooke, T. J. (2018). Geographical distances between separated parents: A longitudinal analysis. European Journal of Population, 34(4), 463–489. https://doi.org/ 10.1007/s10680-017-9437-1

Turunen, J. (2017). Shared physical custody and children’s experience of stress. Journal of Divorce & Remarriage, 58, 371–392.

Van der Heijden, F., Poortman, A., & Van der Lippe, T. (2016). Children’s postdivorce residence arrangements and parental experienced time pressure. Journal of Marriage and Family, 78, 468–481.

Vanassche, S., Sodermans, A., Matthijs, K., & Swicegood, G. (2013). Commuting between two parental households: The association between joint physical custody and adolescent well-being following divorce. Journal of Family Studies, 19(2), 139–158.

Vanassche, S., Sodermans, A. K., Declerck, C., & Matthijs, K. (2017). Alternating residence for children after parental separation: Recent findings from Belgium. Family Court Review, 55(4), 545–555.

Vuri, D. (2018). Joint custody law and mothers’ labor market outcomes: Evidence from the USA. Journal of Population Economics, 31(4), 1203–1237.

Walper, S., Entleitner-Phleps, C., & Langmeyer, A. N. (2021). Shared physical custody after parental separation: Evidence from Germany. In L. Bernardi & D. Mortelmans (Eds.), Shared physical custody. European studies of population. Springer.

Whitworth, A. (2013). Lone parents and welfare-to-work in england: A spatial analysis of outcomes and drivers. Social Policy and Administration, 47(7), 1467–9515.

発行者注記 シュプリンガー・ネイチャーは、発行された地図および所属機関の管轄権の主張に関して中立を保ちます。

著者と所属

キャロル・ボネット¹,ベルトラン・ガルビンティ²,アン・ソラズ¹

キャロル・ボネット

carole.bonnet@ined.fr

ベルトラン・ガルビンティ

bertrand.garbinti@ensae.fr

1 フランス人口統計研究所 (INED)、フランス、オーベルヴィリエ

2 CREST–ENSAE-パリ工科大学、パリ、フランス

訳者による注釈

フランス民法典第373-2-6条 articles 373–2-6 of the French civil code

家族事件裁判官は、未成年の子の利益の保護に特に留意して子の身上にかかわる親権の問題について裁判を行うとし、当該裁判官が、未成年の子とその両親との関係の継続性及び実効性を保証するための措置をとることができると規定している。

フランス民法典第373-2-9条 articles 373–2-9 of the French civil code

両親が別居する場合の子の住居に関する規定であり、子の住居を両親それぞれの住居に交互に又は一方の親の住居に定めることができること、一方の親の要請により又は両親の間で合意に至らない場合に家族裁判官が子の住居について定めることができること、子の住居を一方の親の住居に決定した場合には家族事件裁判官がもう一方の親の訪問権の態様について定めることを規定している。

家族主義 family-oriented

政策、特に家族政策の文脈では、家族主義という言葉は、ほぼ真逆の2つの意味になりうる。

ひとつは、「家族のことは家族でしっかりとやるべきで、政府が支援をするものではない」という考え方である。日本で使われている家族主義の概念はこちらに近いし、海外でもこの用法は普通にみられる。

もうひとつは、「家族は大事だから、たいへんなこと、特にケア―育児や介護―については家族の負担を減らし、政府が公的に家族をしっかりと支援しましょう」という考え方である。これは一部のヨーロッパでみられる家族主義の概念である。

ドイツの社会政策・政治科学研究者、S.ライトナーの用語では、前者は「消極的(implicit)家族主義」、後者は「積極的(explicit)家族主義」とされている。

出典:筒井淳也立命館大学産業社会学部教授 「家族主義」をめぐる混乱を解きほぐす

シビル・パートナーシップ civil partnership

結婚に似た「法的に承認されたパートナーシップ関係」を指す言葉。日本語の「事実婚」に近いが、同性のカップルを指すことが多い。

PACS

「Le pacte civil de solidarité」の略。性別に関係なく,成年に達した二人の個人の間で、安定した持続的共同生活を営むために交わされる契約のこと。「民事連帯契約」「連帯市民協約」と訳される。

分割監護 Split custody

一方の親が1人以上の子の単独監護権を持ち、もう一方の親が残りの兄弟姉妹の単独監護権を持つ子の監護の取決めを指す。相互の快適さ、安定性、支援のために兄弟を一緒に監護することが最善であると考えられているため、分割監護は稀である。

就労世帯税額控除 Working Families Tax Credit

日本は所得控除が原則で、税額控除の対象は、寄附金税額控除(ふるさと納税はその1つ)、住宅ローン控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除等に限定される。税額控除の方が所得再配分(高所得者から低所得者への所得の移転)に優れているため、欧米諸国では税額控除が使用されている。更に、勤労を条件に税額控除を与え、所得が低く控除しきれない場合には給付を行う「勤労税額控除」のような給付付き税額控除を推進し、再配分を強化している。以下に簡単な計算を用いて解説する。

税金=課税所得金額-税額控除

=(所得金額-所得控除)x税率-税額控除

ここで、⒜税率20%、所得控除10万円、⒝税率20%、税額控除10万円の場合を比較すると、

税金⒜=(所得金額-10万)x20%=所得金額×20%-2万円

税金⒝=所得金額x20%-10万円

減税効果=税金⒜-税金⒝

=税額控除額-(所得控除額×税率)=△8万円

控除金額が同じなら、税額控除の方が所得控除より税金を支払う額が少なくて済む。

次に、累進税率を考慮し、上記⒜のケースで高所得者(税率55%)と低所得者(税率15%)の税金控除額(=所得控除額×税率)を比較すると、高所得者▽5.5万円,低所得者▽1.5万円となり、高所得者の方が有利である。

家族支援手当 Allocation de Soutien Familial,ASF

20歳未満の子どもを対象に、①ひとり親世帯の場合、➁両親のどちらかが死亡した場合、③両親のどちらかが認知をしない場合、④孤児を受け入れる場合、⑤両親のどちらか、あるいは両方が養育費を支払わない場合に支給される。片親のみの場合月100,09€、両親とも不在の場合は月133.39€が支給される。

RSA、revenu de solidarité active

日本の生活保護制度に相当し、「積極的連帯手当」と翻訳されている。

1988年に導入された「社会参入最低所得手当(RMI:Le revenu minimum d'insertion)」、「単身手当(API)」及び「雇用手当(PPE)」に代わる制度で、「働かずに生活保護を受けるよりも、少しでも働いた方が収入増加につながる制度」として、一部の県での試験的導入を経て、2008年12月1日の法律により全国的導入が決定した。「貧困と闘うために、受給者に最低限の生活手段を保障し、職に就くあるいは復職することを奨励し、受給者の社会参入を手助けする」ことが狙い。RMIでは支給対象者には該当しないものの、所得が低いという者についても、RSAでは支給対象とし、低所得就業者支援を拡大した。

RSAの受給要件は、原則25歳以上(扶養している子どもがある場合は25歳未満も可)の低所得者(月収880ユーロ未満)で、給付額は世帯収入や世帯の構成員の数などを考慮し計算される。その際、家族構成や扶養する子どもの有無によって設定された基準額を使用する。

quotient familial

「家族係数」と訳される、税制上の優遇策に用いる係数。個人単位で所得を捕捉する日本と異なり、フランスの所得税は、世帯単位で所得を捕捉し、子どもの数が多いほど有利なN分N乗方式を採用している。計算方法は以下の通り。

所得税額={(世帯全体の課税所得÷家族係数)×累進課税率)}×家族係数

-税額控除

式中の家族係数は、夫1、妻1、扶養家族1人つき0.5、3人目以降の子どもは1人につき1となる。結果、子どもの人数が多い世帯ほど、家族計数の数値も大きくなる。

所得税申告 income-tax returns

returnは英語で申告を意味し、還付などの税金が戻ってくることを指すわけではない。

所得五分位 income quintile

第Ⅰ五分位(Q1)は、最も低い所得(最初のカットオフ値以下の所得)の人口の20%を表し、第Ⅴ五分位(Q5)は、最も高い所得(第4のカットオフ値を超える所得)の人口の20%を表す。

生産年齢 working-age

労働意欲の有無に関わらず日本国内で労働に従事できる年齢。経済協力開発機構(OECD)は15~64歳と定義している。

経済活動人口 economically active population, active population

経済活動人口とは,国連の定義によれば,「経済財の生産やサービスに労働を提供している人口で,雇い人のある業主,雇い人のない業主,家族従業者および雇用者を含むとともに,調査時にこれらの仕事をしている者,並びに失業者」をいうが,通常,「アクチュアル方式」で把握された「労働力人口」(labour force population)と,「ユージュアル方式」で把握された「有業者」(gainful worker) に分けられる.

アクチュアル方式とは,調査日前の特定期間(通常は1週間)に,平常の経済活動とは関係なく,収入になる仕事をした人および収入になる仕事を探していた人を労働力人口というが,これを把握する方式をいい,このことから,この方式を「労働力方式」ともいう.

一方,ユージュアル方式とは,平常の状態において経済活動に従事している人,すなわち職業を有する者を有業者というが,これを把握する方式で,このことから「有業者方式」とも呼ばれる.

労働市場参加率 labour market participation rate

労働参加率(labour force participation rate, LFPR)を指すと思われるため、以下労働参加率について説明する。労働力比率,労働力人口比率、経済活動率(Economic activity rate, EAR)とも言う。

生産年齢人口(15歳以上人口といった生産活動に参加できる人)における労働力人口(経済活動人口)の割合。

労働参加率=活動人口/生産年齢人口

就業人口(従業人口+休業人口)=1,700万人、失業人口=400万人、非活動人口=1,100万人とすると、以下のようになる。

活動人口=就業人口+失業人口=2,100万人、

生産年齢人口=活動人口+非活動人口=3,200万人、

労働参加率=活動人口/生産年齢人口=2,100万人/3,200万人=65.62%、

就業率=就業人口/生産年齢人口=1,700万人/3,200万人=53.12%。

就業率 employment rate

直訳は「雇用率」だが、日本語では「就業率」である。就業率は、労働資源(働ける人々)がどの程度利用されているかを測る尺度と定義され、生産年齢人口に占める就業者数の割合である。

就業率=就業人口/生産年齢人口

失業率 unemployment rate

労働力人口(満15歳以上の働く労働意欲のある人物)のうち、失業者(仕事が無く職を探している求職者)数を割り出した失業者の割合である。完全失業率と失業率に違いはない。

完全失業率=完全失業者/労働力人口

貧困率 poverty rate

低所得者の割合や経済格差を示す指標。貧困には様々な定義があり、国連機関のUNDP(国連開発計画)では「教育、仕事、食料、保険医療、飲料水、住居、エネルギーなど最も基本的な物・サービスを手に入れられない状態のこと」を貧困の定義している。収入から税金や社会保険料を引いた可処分所得を高い順に並べ、中央の額の半分に満たない人が全体に占める割合が「相対的貧困率」である。

「絶対的貧困率」とは、国や地域における生活レベルとは関係なしに、衣食住といった必要最低条件の生活水準が満たされていない人の割合を指す。世界銀行が定めた国際貧困ラインでは、「一日1.90米$未満で生活する人の割合」と定義されている。17歳以下の子どもを抽出する「子どもの貧困率」も、親の所得などを用いて同様に算出している。日本では2015年時点で7人に1人の子どもが相対的貧困にあたり、これはOECD加盟国の中でも最低水準と言われている。

拡張的限界 extensive margin,集約的限界 intensive margin

女性の雇用を検討する際には、労働時間が重要な指標となる。この労働時間を供給する行動は、一般にextensive marginとintensive marginの2つから成るとされている。ここでは、経済産業研究所「女性活躍推進と労働時間削減の可能性:経済学研究にもとづく考察」に沿って、前者を「就業の選択」、後者を「労働時間の選択」と訳した。

なお、各用語に使用されている「マージンmargin」は、経済学における「限界」の意味。この考え方、即ち、「限界概念」は、財やサービスなどの変数を微少量だけ増やしたときの、(その変数に依存する)別の変数の追加1単位あたりの増加分もしくは増加率を表す。数学の微分と同じ概念であり、図の上では曲線の傾きで表される(Z=ΔY/ΔX)。

共変量 covariates

分散分析を行うときに解析に含めるデータのうち,連続量で量的に表される変数のことを指す。結果と“共”に変わる原因と思われる“変量”という意味。回帰分析で呼ぶところの説明変数(独立変数)と同等。

内生性 endogenous

計量経済学にて使用される用語である。計量経済モデルにおいて、説明変数(独立変数)と誤差項との間に相関があるときに、内生性(endogeneity)があるという。このとき、説明変数は内生的(endogenous)であることになる。以下の説明変数Xの回帰係数をβとした線形モデル式でいえば、「誤差項U」が説明変数Xと相関していることを指す。

目的変数(従属変数)Y=βx説明変数X+誤差項U

一方、説明変数が誤差項と相関を持たない場合を、外生性 exogeneityがあるという。

交絡因子 confounder

交絡は、統計モデルの中の従属変数と独立変数の両方に相関する外部変数が存在すること。そのような外部変数を交絡変数、交絡因子、潜伏変数などと呼ぶ。より平易に言えば、調査しようとする因子以外で、結果に影響を与える因子を交絡因子という。例えば、飲酒者と非飲酒者では飲酒者の肺癌発生率が高くなる。これは交絡因子である喫煙の影響によるもので、飲酒者に喫煙者が多いことによる。喫煙の有無で分けてから、飲酒者と非飲酒者の肺癌発生率を比べると違いは無くなり、飲酒は肺癌の発症と関連の無いことが分かる。

操作変数 instrumental variable

内生性を有するデータ群に多重回帰分析を使用した場合、「相関関係」は測定できるが、「因果関係」は測定できない。そこで、「操作変数」という、モデルに本来モデルに含まれていない「説明変数と相関があり」かつ「誤差項との相関がゼロ」の変数を用いて「因果関係」における回帰係数を求める。

この操作変数を用いた具体的な推定法のうち最も良く知られているのが、「二段階最小二乗法」である。1回目の計算で説明変数の予測値を求め、求めた予測値で全ての内生変数を置き換えて2回目の計算を行う。操作変数が要件を満足していなければ、二段階最小二乗法で正しい推測は不可能であるが、「説明変数と相関はあるが、相関が弱い」場合も推測に偏りが生じる(「弱い操作変数の問題」と呼ばれている)。そのため、操作変数に関する帰無仮説の検定が必要とされ、このF検定統計量が10以上であれば、操作変数は「十分に強い」とされている。

局所平均処置効果 local average treatment effect, LATE

操作変数Z、独立変数(説明変数)Xがともにダミー変数(0か1の値をとる変数)場合、2×2の上表の分類ができる。例えば、常時処置者はZの値に拘らず常にX=1となる。遵守者はZ=0の場合はX=0,Z=1の場合はX=1となり、操作変数に素直に従う群である。

操作変数法は、全ての群を観察できるわけではない。常時処置者と常時統制者はZの値に拘らずXが決まるので、処置の因果関係を推測することはできない。

操作変数法による推定値を因果効果として解釈するには、反抗者がいないとする追加の仮定(単調性の仮定)が満たされれば、操作変数法による推定値は、4群全体ではなく「遵守者」を標的対象集団とした平均因果効果と解釈できる。このため、この効果を「局所」平均処置効果(あるいは、遵守者平均処置効果)と呼ぶ。

なお、「処置」という言葉は広い分野で政策等の成果を評価するのに用いられ、「処置効果」という表現は、興味のある結果変数と与えられた処置または介入との因果関係を指す。

固定効果 fixed effect

社会学と計量経済学とで定義が異なる。

心理学など社会科学一般で縦断的データ(パネルデータ)を分析するときに用いられる「固定効果」は、「すべての個体に共通している」がゆえに「固定値で表現できる」効果を指す。

計量経済学でいうところの「固定効果」は、縦断的データ(パネルデータ)を想定したときに、それぞれの個体が持っている測定されていない固有の特徴を指す。個人iや時間tの効果を数式で表すと、

従属変数yit=説明変数x’it・β + 誤差項vit,

誤差項vit=個人効果μi + 誤差項εit

上記のμiが、個人特有の切片として推定される場合を「固定効果」と呼ぶ。

p値 p-value

個別の説明変数1つ1つが目的変数に対して関係があるかどうかを表す指標。pは「provability(確率)」の頭文字である。一般的にp値が0.05未満であれば、その説明変数は目的変数に対して「関係性がある」という判断をする。0.05以上の場合は「関係性がない」と捉えることができる。

χ²統計量 Chi-square statistics

2つ以上の分類基準を持つクロス集計表において、分類基準間に関連があるかどうかを検定することを「独立性の検定」という。帰無仮説が正しければ検定統計量が漸近的にカイ二乗分布に従うような統計的検定法の総称である。

この検定法は、①期待確率から期待度数を計算、➁観測度数と期待度数の差の二乗を期待度数で割った値の和を計算、③χ²分布表から上記➁で計算したχ²値に基づくp値を求め、有意水準以下ならば帰無仮説を棄却する、という3ステップで構成されている。

このステップ➁の値をχ²統計量(χ²値)という。χ²値が高いほどp値は小さくなり、帰無仮説が棄却される方向に進む。例えば、有意水準を0.05(5%)とした場合、p値が0.05未満であれば、滅多に発生しない事象として帰無仮説は棄却される。

F統計量 F-statistic

A群、B群、C群の3群のデータを例にとる。A・B・Cの3群の全てのデータを纏めて求めた平方和を全体平方和(SST)、A群・B群・C群それぞれの群毎の平方和を群内平方和(SSW)と呼ぶ。平方和とは、各データの平均からの差を2乗して合計した値である。A群・B群・C群の各群の平均とA・B・Cの3群の全てのデータの平均の差の2乗に各群のデータ数を掛けた数値の合計を全体平方和と呼ぶ。

F統計量は、群間平方和が大きいほど、群内平方和が小さいほど、値が大きくなる。即ち、F統計量は、標本平均の散らばりが大きいほど値が大きくなる。この特性を活かして、F統計量の値がある基準値を超えれば帰無仮説を棄却するという統計的判断が可能で、これをF検定と呼ぶ。

例えば、弱い操作変数か否かを判定するには、内生変数と操作変数の相関の強さを図ることができれば良く、「1段階目F統計量(First stage F-statistic)」にて判断する。1段目F統計量とは、1段階目の回帰で操作変数の係数が全てゼロという帰無仮説に対するF値であり、操作変数が持っている情報量指標のひとつ。F>10であれば、弱相関操作変数である心配はないとされている。

頑健性チェック robustness check

ある統計的手法が、必要としている条件または仮定を少々満たしていないようなデータにおいてもほぼ妥当な結果を与えるとき、この統計的手法は頑健性があると言う。頑健性は、「感度分析」でメインとなる解析に対して「仮定」をずらしたとき、同じ結論が得られるか確認する。感度解析には、①多変量解析に含めている説明変数を変える、➁欠測値の考慮方法を変える、③解析対象集団を変える等の方法がある。

最小二乗法による回帰 OLS(Ordinary Least Squares) regression

測定で得られた数値の組を、適当なモデルから想定される1次関数、対数曲線など特定の関数を用いて近似するときに、想定する関数が測定値に対してよい近似となるように、残差平方和を最小とするような係数を決定する方法、あるいはそのような方法によって近似を行うこと。1次関数(線形)モデルを数式で示すと以下の通り。

従属変数yᵢ = 説明変数xᵢ・係数β + 誤差項uᵢ

係数βは説明変数の値が1上がった場合に、目的変数がどれくらい増減するかを表す。誤差項uᵢは、経済分析においては、文字通りの誤差であるという理解は必ずしも正しくない。yᵢを決める要素のうちxᵢ以外のもの全てを含んだ量という理解が適切。yᵢへの影響度で考えると、xᵢよりも重要な要素を含む可能性もある。

なお、従属変数は被説明変数、 説明変数は独立変数,共変量とも呼ばれる

プロビットモデル Probit model

ダミー変数(0か1の値をとる変数:例えば、就業していない=0、就業している=1)を非説明変数(従属変数,目的変数とも呼ぶ)とした場合の、非説明変数と説明変数(独立変数)との関係を説明する確率モデルの1つ。

確立モデルは非説明変数の意味する事象が、どのような確率で起こるかを表し、⑴線形確率モデルと⑵非線形確率モデルとに大別され、プロビットモデルは後者に属し、事象Yの累積分布関数が標準正規分布となるモデルである。

線形確率モデルの回帰係数βは、「説明変数Xが1単位増加したときの非説明変数が1になる確率がどれほど変化するか」を意味するが、非線形確率モデルではそのような意味はない(符号がプラスなら正の相関、マイナスなら負の相関という解釈はできる)。限界効果(説明変数Xが1単位変化したときの非説明変数の確率の変化にどれほど影響を及ぼすか)を求めるのが目的である。

なお、プロビットは、「Probability unit(確率単位)」の略である。

自由度調整済み決定係数 Adjusted R-squared, Adjusted Coefficient of Determination

R²は「決定係数」や「寄与率」と呼ばれ、回帰分析の結果得られた回帰式が目的変数の値変動をどの程度説明できているかを表す指標。R²は0〜1の値を取り、R²が1に近ければ近いほど、データに対する当てはまりが良く、回帰式の精度が高いことを意味している。

回帰分析には、1つの説明変数が目的変数に与える影響度合いを分析する単回帰分析と、2つ以上の説明変数が目的変数に与える影響度合いを分析する重回帰分析とがある。単回帰分析の場合は説明変数が1つであるため、R²の値を確認するだけで問題ない。しかし、R²は説明変数の個数が多くなればなるほど1に近づく性質があるため、重回帰分析の場合はR²で回帰式の精度を見るには限界があり、説明変数の個数の影響を取り除いた自由度調整済み決定係数R²(補正R²とも呼ばれる)の値を確認する必要がある。

年齢の2乗 age²

例えば、年齢と所得の関係が非線形で年齢が上がるほど所得が急増する関係にあった場合、y軸を所得、x軸を年齢の2乗にすることで線形の関係に変換できる。このように当て嵌まりの良い直線の関係にするための説明変数である。

尤度 likelihood

想定するパラメーターがある値をとる場合に観測している事柄や事象が起こりうる確率のこと。尤度はパラメーターの関数として表すことができるので尤度関数とも言う。

例えば、「2枚のコインを投げて2枚とも表が出た」という観測結果が得られた場合、この結果が観測される確率はコインが表になる確率pをパラメーターとする関数L(p)=p²で表すことができる。このとき、p=0.2であれば、尤度は0.04である。

同時方程式 simultaneous equation

計量経済学において、経済変数の相互依存関係を幾つかの方程式で記述したものを同時方程式モデル(あるいは連立方程式モデル)という。例えば、Yを所得、Cを消費、Zを消費以外の所得の構成要素として、

Cᵢ=α+βYᵢ+uᵢ

Yᵢ=Cᵢ+Zᵢ

という体系を考える。このときYは第1式では説明変数になっているが、第2式では非説明変数になっている。この体系で、YとCはモデル内で決まる変数で内生変数、Zは外生変数と呼ばれる。

誤差項uが平均0、均一分散で自己相関がなかったとしても、第1式と第2式の関係から、Yと相関が生じてしまい、第1式に通常の最小二乗法を適用してα、βを推定しても、望ましい統計的性格は得られない。そのため、同時方程式の推定法としては2段階最小二乗法等の方法を用いる。

誘導型方程式 reduced form equation

同時方程式モデルを内生変数について解の形で表現した式。

例えば、上述した同時方程式の第2式を第1式に、第1式を第2式に代入すると以下の通り。

Cᵢ=α+β(Cᵢ+Zᵢ)+uᵢ=(α+βZᵢ+uᵢ)/(1-β)

=α/(1-β)+β/(1-β)・Zᵢ+1/(1-β)・uᵢ

Yᵢ=(α+βYᵢ+uᵢ)+Zᵢ=(α+Zᵢ+uᵢ)/(1-β)

=α/(1-β)+1/(1-β)・Zᵢ+1/(1-β)・uᵢ

内生変数を外生変数と確率項だけで示す式にすることで、相互依存関係を取り除き、α、βを推定できる。βが推定できれば、全システムに対するインプット増に対し、1/(1-β)倍のアウトプット増が得られると想定できる。

統制群 control group

対照群とも言う。臨床試験において、研究中の新しい治療を受けない群。この群は、新しい治療に効果があるかどうかを確かめるため、新しい治療を受ける群と比較される。治療を受ける群は、実験群experimental group、或いは、投与群/処置群/処理群/治療群 treatment groupと呼ばれる。

プラセボ対照試験 placebo test

例えば、薬剤を開発する臨床試験において治療薬とプラセボで比較検討を行う試験のこと。プラセボは、色、重さ、味及び匂いといった物理的特性を可能な限り被験薬に似せた、試験薬を含まない「ダミー」である。

治療企図 intention to treat, ITT

例えば、医薬品の臨床試験では試験の進行に伴い、治療が実施不能や続行不可能になる患者が発生する。このように試験の治療から脱落した患者も全て含める場合を「intention to treat, ITT」と呼び、脱落した患者を除く場合を「on treatment」と呼ぶ。解析の段階で脱落した患者を除くと、最初に分けたグループとは別の集団になってしまう可能性があり、試験の結果が偏ったものになる恐れがあるため、脱落した患者を敢えて除かない。

外的妥当性 external validity

実験や調査などの研究が明らかにしようと思っている現象や事象の法則性あるいは特徴を有すると考えられる母集団に、その研究の実際の測定対象となっているサンプルから得られた結果を一般化できるかどうかを表す指標である。具体的には、母集団の代表といえるサンプルを抽出できているかにより判断される。

内的妥当性 internal validityとは、実験や調査などの研究において用いられている方法が適切か、仮説に対応する構成概念をきちんと設定できているか、測定したい変数を適切に測定できているか、などの研究の目的および仮説に即した方法および条件設定の適切さを示す指標である。具体的には測定尺度の信頼性や妥当性などがある。

(了)