New Education Expo参戦記③授業実践から考える学習者用デジタル教科書活用

New Education Expo 2023、東京と大阪、両方の登壇が終わりましたので、どんなことを話してきたのか、概要を紹介します。毎度のことながら配布資料の内容にかなり追加してしまったので、そのフォローの意味も込めて。

授業実践から考える学習者用デジタル教科書活用

中川一史先生、文科省教科書課の方(今回は安井課長と髙橋さん)と登壇するこのセッションも3年目。いい加減、鈴木もネタが尽きただろうと思ったのか、主催者である内田洋行の方々からいただいたリクエストは「文科省の事業で各学校に配布された英語・算数の学習者用デジタル教科書活用について語ってほしい」というもの。

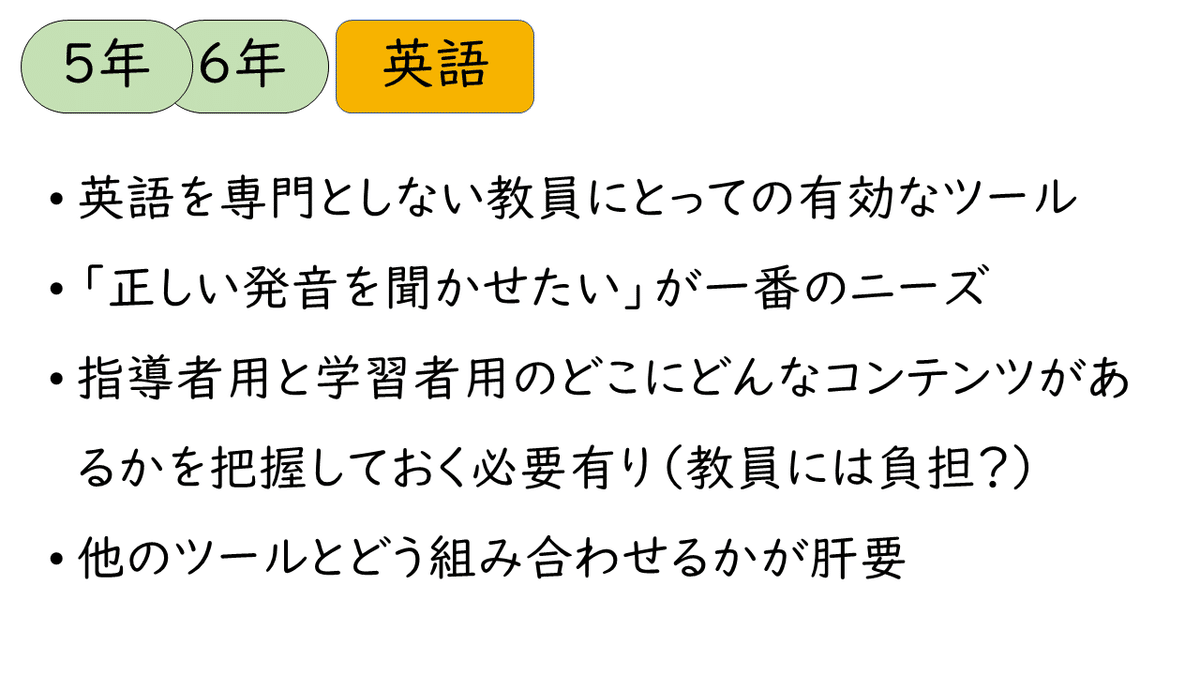

「英語? 算数? 僕がですか?」と戸惑ったのはもちろんですが、リクエストとあらば応えないわけにはいきません。とは言え、今年は4年生の担任なので英語については自分の学習者用デジタル教科書活用を語るわけにいきません。そこで本校の6年生学年主任の小林靖隆教諭の英語の授業を紹介させていただきました。(New Education Expoではムービーを上映)

小林実践から考えたことをまとめたのがこのスライド。

ま、そんなに変わったことは言っていませんね。でも、この話題、来年、話したかったかもしれません。現行の教科書とR6からの教科書とでは、学習者用デジタル教科書のクオリティ、ずいぶんと変わってくると思います。それによって英語の授業がどう変わっていくかは興味深いですよね。

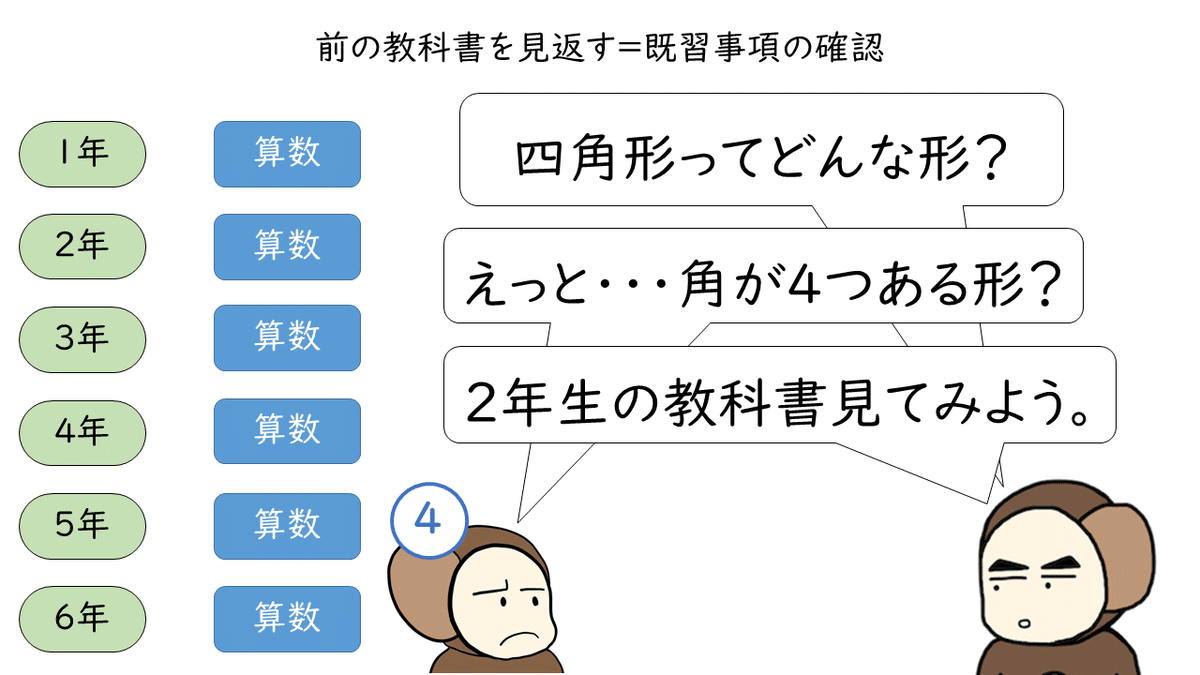

次は算数の話題。算数ってこうですよね、ということを確認して…

こういう教科だからこそ、全学年分が児童のタブレットに入っていればいいのに、という話をしました。

なぜなら、復習になるのももちろんですが、既習事項を使って新しい課題にチャレンジする際に参照することもできるからです。

これが少々特殊な形ではあるものの実現しているのが社会の地図帳です。

デジタル教科書をPDF的な軽いものにするのなら尚のこと、6年分を児童が持てるといいのですが…とここまでが前半の話でした。

デジタル教科書とAI

後半は、少し近未来を見据えて学習者用デジタル教科書と生成AIの関係について語りました。まずは実践の紹介。

「生成AIに絵を描かせると、思い通りの結果になるとは限らない」の例。

「読書感想文を書かせると大ウソを書いてくることがある」の例。

こうした体験を通して児童は「AIが出してくる答って全て正しいわけではないのだな」という考えを持っていきます。

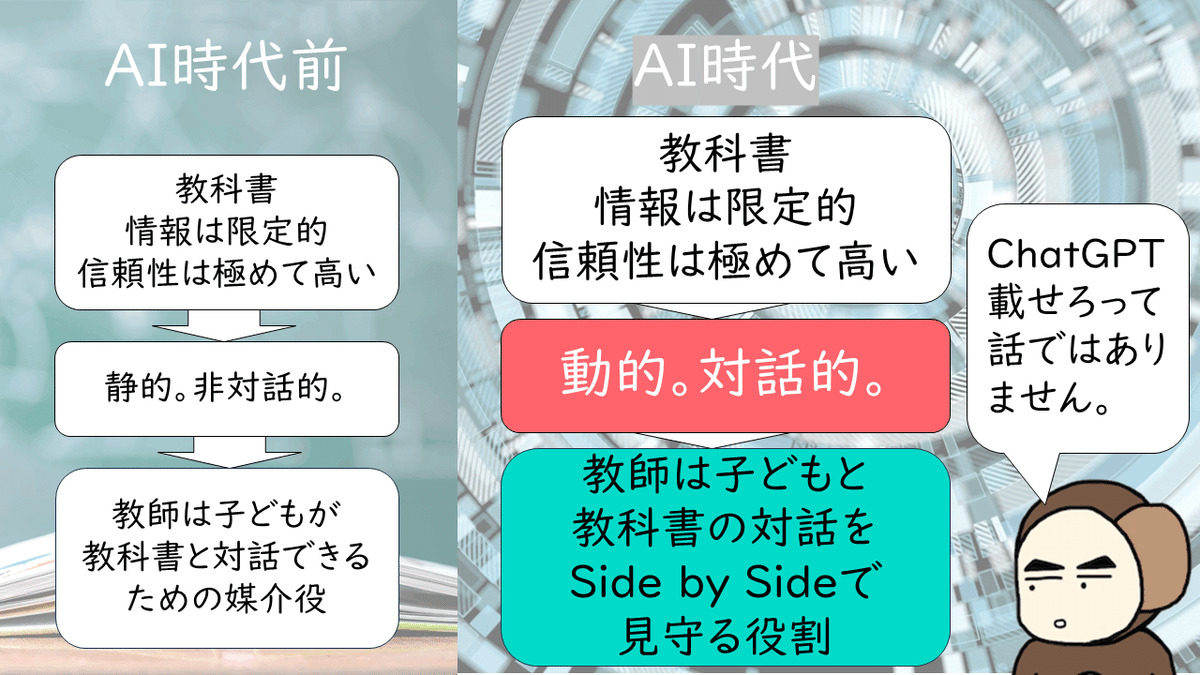

AIは膨大な情報からディープラーニングしているわけですが、正確性には疑問符がつきます。それに対して教科書は掲載されている情報は限定的なものであるけれど、検定制度により高い信頼性を確保しています。ですから教科書の価値は不変です。

と言い切ってから一呼吸おいて、次のスライドを出しました。

もちろん、こんな結論でいいと私は思っていません。「AIの正確性には疑問符」というのは確かにそうなのですが、どちらかと言うと「AIは対話により真理を追究していくもの」とした方がしっくり来ます。

それに対して教科書は、信頼性は高いものの静的・非対話的なものと言っていいでしょう。我々教師はこれまで、静的・非対話的だった教科書と子供たちが対話をできるように媒介役となってきました。

AI登場前はそれでよかったと思います。しかし、AI登場後もそのままでいいのでしょうか。そんなことはないでしょう。生成AIが対話を促進する時代にあっては、教科書も子どもたちと対話できるような仕組みを実装すべきです。そして教師は、子どもたちが動的・対話的となった学習者用デジタル教科書と対話をする子どもたちの学びをSide by Sideで見守る役割に徹するようになっていくべきでしょう。

しかし、動的・対話的な教科書とは何でしょうか。私が思うことは3つあります。まず、教材に没頭する仕組みがあること。国語のマイ黒板のように児童が教科書との対話に没頭できるような仕組みが必要です。次に茶番でないこと。「学習課題を設定しよう」となっているのに、子どもの対話形式で学習課題が書かれている教科書は、今後、見限られます。そんな対話ならAIとした方がずっといいのですから。そして、教科書から飛び出て探求していくための仕掛けがあること。せめてこれくらいはないとAI時代の教科書としてはダメでしょう。

ですから、R6の学習者用デジタル教科書は、出た瞬間から「AI時代に対応できていない!」とダメ出しをされることになります。しかし、もっと強烈にダメ出しをされるものがあります。それは何か。我々教師の授業です。

なぜか。それは、私がこれからのAI時代においては「自分は何を求めているか」を考え続ける力がもっとも重要だと思うからです。

AIは確かに不正確な答えを出してくることがありますが、それは活用の仕方が間違っていると思います。ただ単純な答えを求めるのなら検索エンジンでいいのです。生成AIを使うのであれば、AIと対話を繰り返すことによって真理に近づいていこうとするような態度が重要でしょう。

そこで必要なのは「自分はこれが知りたい!」「自分はこれを解決したい!」といった強い願いです。それがあればAIは強い味方になってくれますが、それがなければAIは二流の検索エンジンです。

だから我々教師は子どもたちの「『自分は何を求めているのか』を考え続ける力」を育てなければなりません。しかし、我々はそれができていたでしょうか。「いつ、どこで、誰が、誰から、何を、どうやって学ぶか」が決められている学校で、「『自分は何を求めているのか』を考え続ける力」を育てることができていたでしょうか。自戒をこめて書きますが、そのことについて我々はかなり厳しく自らを問い直す必要があるように私は思います。

まとめ

3年連続でNew Education Expoの学習者用デジタル教科書テーマのセッションに登壇できたことは光栄以外の何者でもありません。年々、ハードルは高くなっていますが、それだけに自分の考えも深まっていますし、生成AIのような新しいテーマにもチャレンジすることができています。

それにしても今年はやり過ぎたかもしれません。自分も含めた大ダメ出し大会を宣言してしまったので、止まっているわけにはいかないですよね。守りに入らず新しいことにチャレンジしていきたいと思います。

中川先生、佐藤先生、安井課長、高橋さん、本当にありがとうございました。二回の登壇で得たことを力に、更に過激な、じゃなくて革新的なことを提案できるよう精進します!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?